- 한정화

- 조회 수 9905

- 댓글 수 0

- 추천 수 0

화실일기-20081008

색을 진하게 한다

벽을 깰때까지 도돌이

(정물화를 계속 연습했다. 참고한 그림은 여전히 차순승 작가의 작품이다.)

#1. 농담(濃淡)과 얼룩...

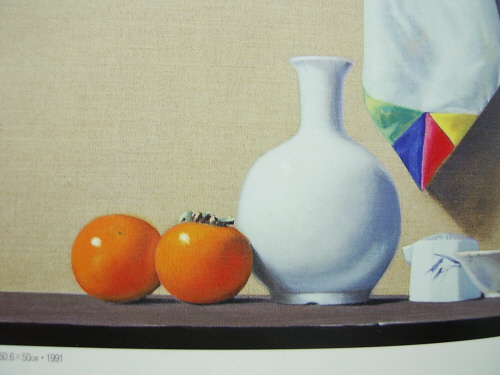

<차순승 작가의 정물화>

복숭아. 복숭아를 가장 오른편에서부터 차례로 색을 칠해갔다. 번지게 그리고 싶어서 물기가 마르기 전에 서둘러서 노란색에서 주황색, 붉은색을 점차적으로 섞어가며 반 이상을 완성했다. 그런 후에 왼편의 복숭아로 넘어갔다. 세 번째 복숭아를 그리고 있을 때, 마크 선생님께서 와서 보시고 한 말씀 하신다.

“뭔가 깨달음이 있었나봐요. 색의 진하기가 이 정도가 맞아요.”

‘깨달음? 그런 게 있었나?’

물감의 진한 정도가 맞다니 다행이다. 그런데, 깨달음이 있었는지는 잘 모르겠다. 농도를 정확히는 모르겠지만 약간의 감은 가졌을지도 모르겠다. 선생님의 그 말씀에 내게 무슨 일이 일어났는지 나름대로 분석해본다. 지난 시간에 처음에 사과를 그린 것은 너무 엷었었다. 그리고, 박현만 아저씨가 ‘사과는 이렇게 그리는 거야’하며 보여준 사과는 색이 선명했었다. 그걸 따라서 연습을 한 두개 하고, 다시 자두로 갔을 때, 역시 색이 엷어졌었다. 그리고 선생님이 그린 자두는 진하고 부드러웠던 것을 기억한다. 내가 처음에 그리는 것은 엷었다는 것. 아마도 나는 지난 번의 경험을 그것을 무심코 반영했을 것이다. 깨달음이라고 하기에는 너무 거창하다. 그냥 한번 겪어본 경험일 뿐이다.

복숭아의 그들진 부분까지 서둘러서 번지게 찍어갔다. 그린 것을 음미하다가 남겨둔 부분에 어떻게 손을 대야할지 모르겠다. 이미 물감이 말라가고 있다. 나중에 찍은 것은 먼저 칠한 것과 부드럽게 연결되지 않고 얼룩처럼 얹져진다. 붉은 색이 아닌 부분을 조금 보태고 싶어도 얼룩으로 남을 것 같다. 일부러 조심스럽게 먼저 칠한 곳에 살짝 물칠을 해서 종이를 젖게 한 후에 올리브색을 찍었다. 나중에 보니 종이의 결을 따라서 번지고 있다(가장 오른쪽 자두). 노랑과 올리브를 서둘러 했다면 바로 연결되었을 것 같다. 가운데 복숭아에는 오른쪽 위쪽에 붉게 보이는 곳을 더 붉게 만들었다. 왼편의 자두에는 주황색 부분을 넓혀서 자연스럽게 만들려고 했던 것이 얼룩으로 남았다.

복숭아의 하이라이트는 내 기술로 남겨놓는 것이 어려울 것 같아 처음부터 포기하고 다른 방법을 썼다. 그냥 다 덮어버리고나서 그 부위를 탈색하는 것이었다. 방근 전에 그린 복숭아에서 붓이 닿은 부분은 대부분이 얼룩처럼 보였던 것을 생각해서 탈색은 조심스럽게 했다. 붓에 물을 조금만, 아주 조금만 적셔서 마구 문질러서 붓에 묻혀서 빨아냈다. 왼쪽의 자두에서 그림에 물방울을 떨어뜨린 것 같은, 얼룩같은 모양이 생겼다. 그 얼룩의 경계를 없애기 위해 얼룩의 경계를 붓으로 자꾸 문질렀다. 조금 더 문지르면 종이가 벗겨질 것만 같다. 종이가 튼튼해서 다행이다. 역시 수채화 용지이다.

그림자를 넣을 때는 그림자색이 자두색깔과 달라서 경계에서 붓질을 조심하였다. 혹시 마르지 않아서 서로 번지지 않도록 살살 칠했다. 수채화 첫 시간에 각각의 색을 칠할 때 1mm 정도, 아주 조그만 틈을 떼어 놓고 칠하는 것을 연습하라고 했던 것이 바로 이런 경우에 써먹으라고 했던 것인가 보다. 흰 바탕이 보이지 않게 칠하려고 살살거리는 중에 물감이 고여 있는 곳에서 먼저 칠한 물감이 경계를 넘어와 버린다.

#2. 번지기 기법 계속

<차순승 작가의 정물화>

복숭아에 이어 다른 과일을 연습한다. 번지기 기법을 이용해서 계속 연습이다.

감. 주홍색이라고 생각했던 감에는 여러 가지 색이 있다. 색을 칠해나가다가 나중에 발견하게 된 색은 칠해도 먼저 칠했던 것들과 잘 어울리지 못한다. 이미 말라버린 곳에 칠한 것은 서로가 스며들지 않으니 자연스럽게 연결되는 느낌이 나지 않는다. 그것을 다시 붓질을 해서 남은 물감을 덜어내면 탈색된 것처럼 얼룩이 남기 일쑤다.

‘그런데 그림자는 언제 그려야 할까?’

선생님께서는 과일에 이어 병도 그리게 하신다. 병은 과일과는 조금 다를 거라 하셨다. 우선은 ‘넓은 면’, 그리고 ‘흰색’. 넓은 면을 칠할 때는 전체에 먼저 물칠을 하고 하는 것이 먼저 칠한 물감이 마르기 전에 좀 더 진한 색을 칠할 때 자연스러울 거라는 것을 일러주신다. 그리고 흰색을 보는 주의사항이다. 흰색이라고 생각한 화병은 흰색뿐만이 아니라는 것. 흰색을 사용하지 않고도 흰색의 물체를 입체감있게 표현하면서도 것이 수채화의 요령이라는 것쯤은 들어서 알고 있다. ‘넓은 면’ ‘흰색의 물체’ ‘넓은 면’‘흰색’

‘푸른 빛이 살짝 도는 회색’

그림자를 넣지 않으면 둥글다는 것을 어떻게 표현한단 말인가? 그 그림자는 푸른 빛이 살짝 도는 회색...... 언제쯤 눈으로 보는 것과 손으로 만들어내는 것을 일치시킬 수 있을까? 초보자 치고는 잘 했다는 선생님의 말에도 나는 성이 차지 않는다. ‘똑같이 그려야한다’는 강박이 여전히 내 머리 속에 가득한가 보다.

#3. 어떤 그림으로 연습하나요?

잠깐 동안의 휴식. 그 휴식이라는 게 다른 사람들이 그리고 있는 것을 본다. 대체 뭘 그리는지 보는 것이다. 눈을 잡아끄는 것에서 유화를 하는 사람들은 열외, 연필 소묘 초보자도 열외, 파스텔로 인물화 그리는 사람은 잠깐 눈길주고, 수채화를 사진보다도 더 사진같이 그리는 귀신솜씨도 눈을 크게 하지만 결국은 열외. 나와 비슷한 진도를 나가는 아저씨에게 역시 눈길이 제일 많이 간다.

그림을 보다가 궁금해졌다. 내 경우라면 연습 그림으로 선택하지 않을 그림을 그리고 계신다.

“연습하는 그림이요, 본인이 배우고 싶은 것을 그리나요? 혹은 자신이 좋아하는 것을, 취향에 따라서 그리나요?”

“좋아하는 것을 그리지. 배우고 싶은 것도 그리고.”

“아.”

‘아’라고 작게 감탄사로 찬성했지만 궁금한 것이 풀리지는 않았다. 너무나 막막한 대답이다. 선생님이 그려보라고 한 것을 그리시는 지, 그림을 보고 자신의 마음에 들어서 그것을 그리시는 지 궁금한 것인데 적절한 대답은 아닌 듯하다.

“좋아하지 않으면 어떻게 그리나? 좋으니까 그리지. 배우고 싶은 거는 그리지. 어려운 것 말고 쉬운 걸로 그려.”

스케치북에 연습한 것들을 보여주시면서 계속 말씀하신다. 한 장으로 완성도가 있는 것들이 아닌 부분 부분을 연습한 것들이다.

“사과 그리고, 그릇도 그리고, 주전자도 그리고 정물화에서 필요하다 싶은 거 한 두 장 그리고 바로 풍경화로 넘어왔지. 너무 복잡한 것은 안 그리고. 꼭 어려운 것 할 필요는 없잖아.”

이 말이 도움이 된다. 내 취향대로의 정물화는 없지만, 배우고 싶은 것으로 선정한다면 이 정도이면 너무 복잡하지도 않고 연습도 되겠다 싶은 것이 있다. 전체를 그려도 복잡하지 않을 듯이 보인다.

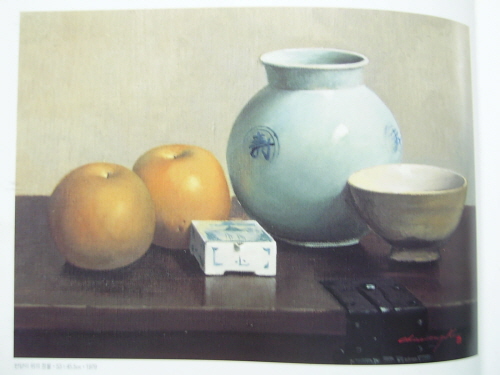

<차순승 작가의 '반다지가 있는 정물'>

#. 되돌이

스케치. 단순한 게 어렵다. 배를 종이의 어느 위치에 잡아야 하는지, 크기를 얼마나 크게 해야 하는지, 어디가 중심인지,.... 전체를 다 그린다고 생각하니 고려해야할 게 많다. 화집 속의 그림과 수채화용지 가로세로 비율은 맞는 걸까? 책 속의 것이 가로로 조금 더 길어 보인다. 이걸 똑같이 맞출까, 정물만 같은 비율로 그리고 좌우는 놔둘까? 종이 크기를 그대로 사용하기로 결정한다. 몇 달 전부터 배워둔 것이 이렇게 그리는 데 나올까 의문이다. 반다지의 위치를 잡고 배를 먼저 스케치하다 말고는 이렇게 해서는 또 전체의 비율이 틀어질 것 같아 다시 처음으로 돌아간다.

‘그림과 종이의 좌우 비율을 맞추지 않았으니까 종이를 기준으로 하면 전체의 위치가 틀어진다. 기준이 있어야 하는데.... 우선은 반다지 높이부터 잡아두자.’

그림을 들여다보니 먼저 그린 사람들이 반다지의 높이가 어느 정도인지 맞추려고 세로의 중앙에 작게 표식을 해 두었다. 그 표식으로 보면 반다지는 화면을 1/2로 나누지 않고 그 보다 조금 아래쪽에 위치한다. 종이에서 중간보다 약간 아래쪽에 가로선을 긋는다. 그리고 적당히 떼어서 또 가로선 그리고 또 아래에 가로선. 세로의 중심은 가장 큰 화병부터 잡는다. 화병의 덩어리를 반다지 선에 둥그렇게 위치를 잡는다. 그 옆에 바짝 붙여서 반다지 선이 반으로 갈라버리는 배를 그리고 그 배 옆에 조금 더 아래쪽으로 배를 그린다. 그릇을 화병의 어디쯤과 겹치는지를 위치를 잡는다. 물건들의 위치를 인접한 물건들과 비교해서 잡는다.

(그러고 보니 나는 재지 않는 버릇이 여전하구나. 커보이는 것도 실제로 재보면 아닌 경우가 많은데, 대충의 짐작으로 ‘여기쯤’‘이정도 크기’가 내가 주로 쓰는 방법인 듯 하다. 제대로 보는 법을 익힌다고 소묘를 했는데, 여전히 예전 버릇대로다.)

‘그림에 관해서 들었던 풍월들이 되살아나길....’

수채화는 넓은 면부터, 밝은 색부터 먼저 칠한다는 말을 상기하며 넓은 면부터 칠한다. 얼마 전 산 백붓(30mm 평붓)에 엷게 물감을 묻힌다. 그림에서는 배와 비슷한 계열의 누런 빛이 나는 벽인데 나는 살짝 연두빛이 도는 색으로 바꾼다. 모두 비슷비슷한 누런 빛이면 재미 없을 것 같다. 반다지에 밑색을 칠하고, 항아리를 엷게 칠하고, 배를 칠하고 그릇을 칠해두고는 재떨이만 남겼다. 밑색을 깔아준다고 한 것인데 지면을 거의 다 덮고 나니 여기까지만 하고 마치고 싶다. 물론 재떨이나 화병에 무늬를 마른 후에 그려넣겠지만. 그런데 이상하다. 너무 묽다. 역시 또 색이 엷어져 버렸다. 나는‘수채화는 색이 연하다’라고 착각하고 있거나 혹은 ‘처음에는 엹은 색부터 시작한다’라는 말을 잘못 알고 있나보다. 글쎄. 착각일까? 색을 엷게 칠하는 게 내 버릇일까? 아니면 아직 농담이란 것을 몰라서 그런 것일까? 진한색을 쓰지 못한다?

나중에 배에 엷은 색을 칠한다고 물을 많이 타서 찍었는데 원하는 색이 칠해졌다기 보다는 커다란 얼룩이 만들어졌다. 이걸로 봐서 다른 부분들도 같은 상황이 될 것 같다. 이미 대부분의 지면을 엷게 칠해버렸으니 최종적으로 보이고 싶은 색을 곱게 칠하기는 어려울 듯 하다. 자연스럽게 번지기보다는 얼룩덜룩 물자국과 붓자국이 심해질테니까.

‘엹은 색부터 칠해야 한다’는 것을 제대로 적용하고 있는 것인가? 젠장. 절반을 그려놓고는 막막하다.

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 8 |

강미영선배의 첫책 출판기념회 사진 | 서지희 | 2008.11.22 | 5705 |

| 7 | 노미선 에게 - 청춘의 시 한편 [7] | 범해 | 2011.04.13 | 6090 |

| 6 |

[화실일기] 물이 너무 많거나 너무 적거나 | 한정화 | 2008.10.09 | 6198 |

| 5 | 신기있는 사람들 [3] | 한정화 | 2007.04.18 | 6573 |

| 4 |

2013 변경연 하계 몽골 여행 공지 | 한숙 | 2013.06.22 | 6886 |

| 3 | [댓글필수] 해외연수 장소와 날짜 수요조사 [13] | 박승오 | 2007.05.07 | 8463 |

| 2 |

[공지] 변경연 동문회 회비 입출내역입니다 | 양재우 | 2010.04.05 | 8861 |

| » |

[화실일기] 색을 진하게 한다 / 벽을 깰 때까지 도돌이? | 한정화 | 2008.10.10 | 9905 |