- 모닝

- 조회 수 2936

- 댓글 수 5

- 추천 수 0

제주도 한달 살기라는 대 장정을 마치고 집으로 돌아왔다. 한 달이라는 짧지도 그렇다고 아주 길지도 않은 시간을 지나 다시 제 자리로 돌아왔다. 한 달은 다시 돌아온 일상이 약간은 어색하고 우리집이라는 공간에 다시 정이 드는데 조금의 여유가 필요한 시간이었다. 그리 길지 않은 시간이라고 생각했는데 여운이 예상보단 길게 남았다.

마지막 날 밤 함께 다시 짐을 싸고 옷가지를 정리하면서 아쉬움 반 후련한 마음 반이라는 아내의 말 속에는 지난 한 달간을 한 마디로 정리하는 모든 것이 들어가 있었다. 아내와 난 서로를 위로하고 격려했다. 처음 갑작스럽게 충동적으로 기획한 한 달이라는 일정, 그리고 아무런 준비 없이 무작정 떠난 여행, 낮 선 공간에서 천둥벌거숭이 같은 어린 남자아이 둘을 데리고 다른 가족들과 동거 아닌 동거를 해야 하는 상황, 이런 것들을 생각하면 여행이 주는 설레임보단 약간의 두려움이 앞서기도 하는 상황이었다. 하지만 나와 아내는, 그리고 아이들은 생각보다 잘 해주었다. 오히려 마지막 날 서울 가기 싫다는 아이들의 말에 우습기도 하고 아이들이 대견스러웠다. 아내와 난 아이들을 다독거려주었다. 너희도 한 달 동안 정말 잘해주었다. 엄마아빠 말 잘 듣고 이렇게 착하게 잘 지내주어서 고맙다는 말을 해주었다. 그 말에 아이들은 “알겠어”란 쿨 한 대답과 함께 제주도는 언제 다시 오느냐는 말만을 한다. 빙긋이 웃었지만, 언제 다시 오자란 확답은 못하겠다.

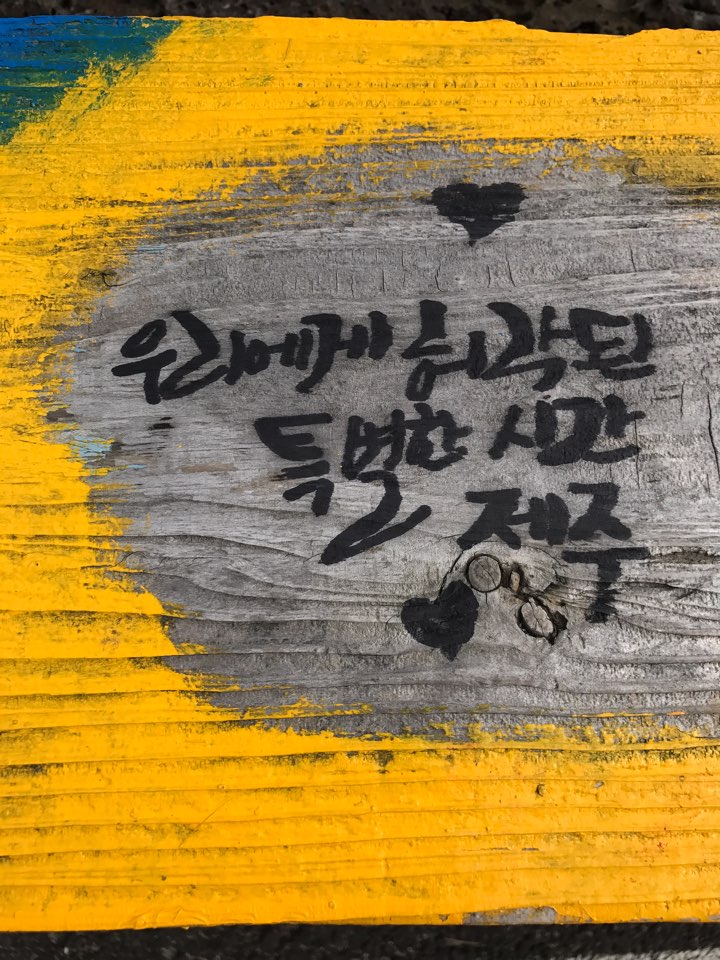

제주도 한달이라는 긴 여행을 다녀온 후 우리 가족은 무엇이 바뀌었는가? 글쎄 잘 모르겠다. 아직 일상으로 연 착륙하는 기간이기에 무엇이 바뀌었는지를 체감하지 못할 수도 있다. 그런데 또 한편으론 반드시 여행이 무언가를 남겨야 하고 배우고 돌아와야 하나? 란 질문을 던져본다. 그냥 우린 신나게 놀았을 뿐이고 우리 인생을 만끽하면서 즐겼을 뿐이다. 우리에게 특별히 허락된 시간이라는 생각으로 그 순간 자체를 고마워했다.

여행에서 돌아온 다음날 마루에서 TV를 보고 있던 6살 된 둘째 아이가 소리를 친다. “아빠 아빠 !! 텔레비전에 제주도 나와~!! 빨리 나와봐~!!”. 마치 먼 이국만리 타향에서 고향 소식을 어렵사리 접한 사람처럼 나도 몰래 헐레벌떡 나간다. “어~ 그래 지환아 정말 제주도구나. 여기가 어딜까?”, “응 내가 보니까 한라산같아. 아빠 그때 우리 갔었잖아.”, “우아~! 지환이 잘 기억하네”

제주도 한 달이라는 여행 기간 동안 아이들은 추억을 만들었을 것이고 이 추억은 먼 훗날 아이들이 살아가면서 몇 번이고 좋은 기억으로 소환될 것이다. 그리고 그 추억 위에 아이들은 다른 추억을 쌓으려고 할 것이다. 새로운 추억은 아마도 먼저 번의 추억을 되새기며 연장선에서 만들어 질 것이다.

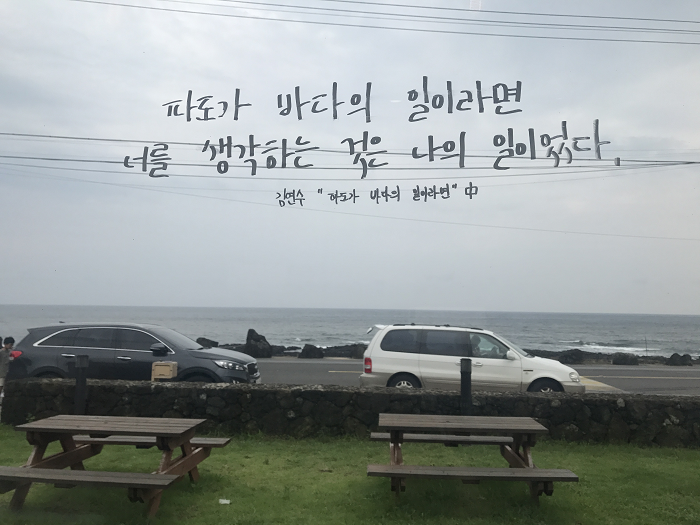

나와 아내 역시 우리가 함께한 하나의 이야기 거리를 만들어 주었고 내 인생이라는 소설 속의 하나의 챕터가 될 만한 긴 스토리를 주었다. 그래서 내 인생을 조금 더 풍성하고 생동감 있게 해주었다. 이것이 이번 한 달간의 여행이 나에게 준 선물이자 변화라고 생각을 해 본다.