- 양경수

- 조회 수 10309

- 댓글 수 8

- 추천 수 0

지난 6월 <난중일기>를 읽으며 친필 초본과 이순신 장군의 장검이 집에서 그리 멀지 않은 아산 현충사에 있다는 것을 알게 되었습니다. 파란 가을 하늘을 바라만 보다가 문득 그 생각이 나서 훌쩍 가족여행을 떠났습니다. 햇살은 아직 여름의 뜨거움을 담고 있었습니다만, 상쾌하고 뽀송뽀송한 날씨였습니다. 아산 백암리 방화산 기슭은 이순신 장군이 혼인하여 살던 옛집과 공을 기리는 사당이 있는 곳입니다. 1707년 숙종 임금때 '현충사'라 이름 붙여져 나라에 의해 관리되었고, 근대에 와선 박정희 대통령의 지시로 성역화 사업이 이루어졌다고 합니다. 그래서인지 현충사의 크기는 예상보다 훨씬 컸습니다. 현충사 초입에 있는 기념관은 마지막으로 미루고 예전 본전을 지나 이순신의 옛집을 찾아 갔습니다. 산책하듯 햇살을 즐기며 한참을 걸었습니다. 나무들은 얼마나 우람 하던지요. 중앙에 있는 반송은 수 십 미터 높이에 아름드리였습니다. 어린이집 아이들이 선생님들과 소풍을 왔습니다. 둘씩 손을 잡고 아장아장 걸어가는 모습이 저절로 웃음 짓게 만듭니다. 드디어 옛집 도착. 깔끔하게 정돈된 옛집을 바라봅니다. 이 집은 이순신이 21세에 보성군수 방진의 무남독녀와 혼인하면서 살게 되었고 그 후손들이 대대로 살았다고 합니다. 원래 이순신이 태어난 곳은 지금의 서울 중구 인현동이라고 하네요. 그는 이곳에서 십년 간 무예를 연마하여 서른 두 살 되던 해 (1576년, 선조9년)에 무과에 급제했습니다.

옛집 옆으로는 활터가 있는데 <난중일기>의 틈틈히 활쏘기 연습을 하던 이순신 장군이 생각이 났습니다. 멀리 과녁이 보이고 그처럼 활쏘는 시늉을 해봅니다. 그도 저처럼 저 과녁을 뚫어져라 바라보았겠지요? 활터엔 500년이 넘은 은행나무 두 그루가 서있는데 이순신이 살던 무렵부터 자랐을거라 생각하니 세월이 겹겹이 느껴집니다. 한 그루는 암나무라 열매가 쏟아질듯 달려있었고 또 한그루는 숫나무라 잎만 무성합니다. 이 나무 밑의 긴 의자는 저희 가족에겐 현충사 최고의 자리였습니다. 옆으로 이순신의 옛집이 보이고, 활쏘는 상상도 해보고, 그 시대를 느낄 수 있는 은행나무가 있습니다. 게다가 뜨거운 가을 햇살을 피할 수 있으며 시원한 음료수 자판기도 있었으니까요.

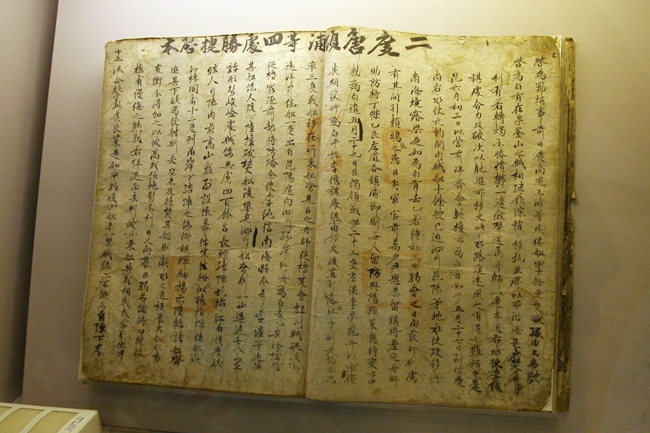

기념관에서 보여주는 4D 영상물이 시작 할 시간이 다 되어갑니다. 나른해진 몸을 이끌고 슬슬 연못가를 통해 내려왔습니다. 기념관 지하에는 자그마한 극장이 있습니다. 검은 안경도 나누어줍니다. 10분짜리 짧은 영상물이었지만, 3D 화면에 활이 날아오면 바람이 불고, 대포가 터지면 의자가 흔들리는 오감체험형 극장이었습니다. 왜 이순신장군은 하필 임진왜란 마지막 전투에서 죽음을 맞이했는지 안타까워하며 극장을 나섰습니다. 드디어 기다리던 이순신 장군의 장검과 난중일기를 찾아 나섰습니다. 친필로 쓴 초고본은 전시되어 있지 않았고, '임진장초'만 볼 수 있었습니다. '임진장초(壬辰狀草)'는 임진왜란때 이순신이 조정에 보고한 전쟁 당시 해전의 경과, 조선 수군과 일본군의 정세 등을 자세시 알 수 있는 소중한 사료입니다. 국보 76호로 지정된 <이충무공난중일기부서간첩임진장초>(李忠武公亂中日記附書簡帖壬辰狀草)는 '난중일기'와 '서간첩' 그리고 '임진장초'를 말합니다.

드디어 이순신 장군의 장검을 만났습니다. 보물 326호로 지정된 '이충무공 쌍환대도'라는 멋진 이름의 칼입니다. 길이 197.5cm, 무게 약 5kg으로 태귀련과 이무생이라는 장인이 만든 칼이라 합니다. 이순신 장군이 실제 사용한 칼이라기보다 정신을 가다듬는 용도로 썼을 것이라 써있네요. 그렇다고 이 칼이 감상용으로 만들어진 것은 아니고 엄연히 조선시대 군사 훈련 서적인 '무예도보통지'에 나오는 전투용 칼입니다. 쌍수도라고 하는데 아직까지도 진검 시연을 볼 수 있습니다. 동영상으로 보았는데 꽤 무거워 보이긴 합니다. 칼자루 바로 위에는 유명한 이순신 장군의 시가 써있습니다. "三尺誓天 山河動色 一揮掃蕩 血染山下(삼척서천 산하동색 일휘소탕 혈염산하)"

돌아오는 길 문득 <난중일기>의 몇가지 이야기와 영화 <그르믈 버서난 달처럼>의 이몽학이란 인물이 겹쳐 떠올랐습니다. <난중일기>의 1596년 병신년 7월17일과 20일자를 보면 "충청도 홍산에서 큰 도적들이 일어나 홍산 현감 윤영현이 잡히고, 서천 군수 박진국도 잡혀갔다고 한다. 바깥 도둑을 없애지 못한 이때, 안에서도 도적이 일어나니 참으로 놀라운 일이다. 충청도 도적 이몽학이 이시발의 포수가 쏜 총에 죽었다고 한다. 다행스러웠다." 고 쓰여있습니다. 이몽학은 왕족의 첩의 소생으로 임란중 장교가 되었다가 비밀결사를 조직하여 반란을 일으킨 인물입니다. 이순신은 나라를 지키는 관군이었으므로 이몽학을 도적이라 칭했으나, 어떤 관점에선 이몽학이 혁명가이거나 요즘으로 치면 '반정부 시민군'로 볼 수 도 있겠다는 생각이 들었습니다. 이성계의 역성혁명으로 시작한 조선왕조가 이백년 쯤 지나자 조정은 동인과 서인으로 나누어져 갈피를 잡지 못하고, 일반 백성들은 지방관리의 횡포로 살기가 힘들어졌습니다. 게다가 임진왜란으로 공권력은 붕괴되었고, 백성들은 스스로 살길을 찾을 수 밖에 없는 상황이었겠지요. 자신이 선 위치에 따라 선택은 달라질 수 있을 것입니다. 내가 조선의 백성이었어도 혁명(반역?)의 길에 섰을지, 나라를 지키는 길에 섰을지 선뜻 확신하기 어려운 문제입니다.

이순신은 도망치는 안위에게 이렇게 말했습니다. "안위야, 군법에 죽고 싶으냐? 군법에 죽고 싶으냐? 도망간다고 어디 가서 살 것이냐?" 그렇습니다. 그들은 도망쳐 갈 곳이 없었습니다. 국가라는 정착민의 수호자들이었기 때문입니다. 미래학자 자크 아탈리는 국가란 존재하지 않게 될 것이며, 정착민과 유목민의 덕목을 고루 갖춘 '트랜스 휴먼'이 세계를 이끌 것으로 예언합니다. 물론 수많은 변수들과 위기들이 있을 것이지만 큰 방향이 그렇다는 얘기입니다. 자크 아탈리는 '인간의 역사는 권리를 지닌 개인 출현의 역사다'라고도 했습니다. 국가의 존재가 희미해지고 개인의 권리가 더 중요하게 여겨지는 시대가 오면, 충신 이순신 장군과 반역자 이몽학을 바라보는 시선도 달라지겠지요. 개인은 그들을 충신이니 반역자니 수식어를 떼고 역사 속 한 인간으로 바라볼 테니까요.

우린 현충사의 길게 난 길을 따라 내려옵니다. 잔디밭의 잡초를 고르는 아주머니들은 잠시 단체 낮잠을 주무시고 계십니다. 평화로워 보입니다. 그리고 우리도 한 끼 밥을 먹으러 맛집을 찾아 떠납니다. 일단 잘 자고, 잘 먹어야 잘 사는 거라 믿습니다.

[Monday, String Beans]는 양갱이 '매주 월요일에 전하는 사진에세이'입니다. <책읽는 가족 여행>

==================================================================

양갱의 블로그 [Monday, String Beans] http://incross00.blog.me

페이스북 친구하기http://www.facebook.com/incross00

월요일에 전하는 사진에세이 [Monday, String Beans] 신청하기 : incross00@naver.com 또는 블로그, 댖글