- 書元

- 조회 수 2611

- 댓글 수 3

- 추천 수 0

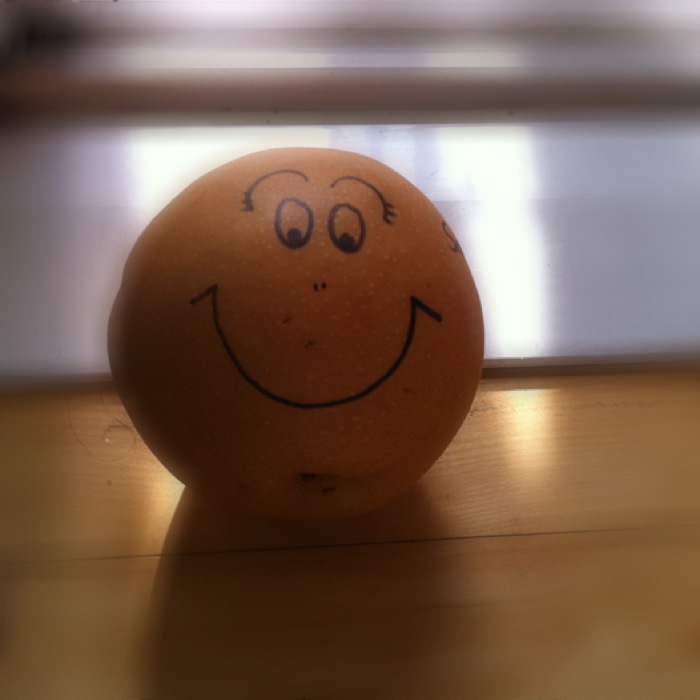

마늘님이 가방에서 무언가를 꺼내어 내민다.

“이게 뭐야?”

웃긴다. 어떻게 여기에다 이런 그림을 그릴 생각을 했을까.

“유치원 애 하나가 집에 갈 때 선물로 준건데 가져왔어.”

신기하기도 해서 사진을 찍어 몇몇 분들에게 어디에다 그렸을까요 하고 SMS 전송을 보냈더니 갖가지 대답이 돌아왔다.

땅콩, 빵, 인형, 크래커, 럭비공 등등.

정답은 먹는 배에다 사인펜으로 그린 것이다.

어르신들이 보면 사람 먹는 것에 장난친다고 면박을 줄 수도 있는 일이었지만 어쨌든 참 기발하다는 생각이 들었다.

거기다 선생님에게 아무 사심 없이 선물을 건넨 아이의 순수한 마음도 느껴지고.

세상살이라는 것이 별거 아니라는 생각이 든다.

고된 세파에 시달린 감정으로 돌아와서도 누군가 이런 표정으로 대해 준다면 아마도 하루의 피로는 멀리 사라질 것 같기 때문이다.

보면 볼수록 괜찮은 녀석.

용인 지역에 거주시 가끔씩 이용하던 테마파크가 있었다.

이동시 도로의 막힘 등으로 짜증난 상태이더라도 입구에 들어선 방문객들은 환한 웃음으로 형상된 무형의 장미 한 다발을 기분 좋게 선사받고 오곤 한다.

쭉쭉 빵빵 도우미들의 환영 속에 나만을 반긴다는 착각속의 황홀함도 있지만 무엇보다 좋은 것은 그녀들의 복사꽃 터지는 웃음 덕분이다.

어제 저녁에 남친 이랑 한바탕을 했건 등록금 문제로 고민을 했건 상사에게서 한소리를 들었건 그녀들은 고객을 대할 때 올곧이 스마일의 합창을 한다.

거기에다 핸드 롤링 인사법의 화려한 퍼포먼스와 함께 안녕하세요 고객님의 멘트가 건네 오면, 곁에 십년이 넘게 살고 있는 마늘님이 있음에도 슬며시 가슴이 두근반 세근반이 된다.

이 같은 웃음은 사람만이 누릴 수 있는 특권 중에 하나이다.

그렇기 때문에 희소가치가 있고 그럼으로 인해서 더욱 아름다운 모습으로 다가오는 것 같다.

단정한 교복 차림에 배시시 수줍게 웃음 짓는 천진한 소녀의 얼굴.

농구장에서 땀을 흘리며 한골을 넣고 난 다음 승리의 하이파이브를 외치는 여드름투성이 소년의 얼굴.

새벽 약수터에서 바가지 물을 한 모금 마시고 살아온 세월의 흔적인 주름살을 펴시는 할아버지의 얼굴.

일터에서 돌아와 아이의 재롱에 속세의 때와 힘듦을 잠시나마 내려놓는 아버지의 얼굴.

한 달 땀 흘림의 보상인 월급봉투 금액을 확인 했을 때의 반가운 직장인의 얼굴.

뾰로통하다가도 애인의 전화 한 통화에 금방 표정이 바뀌는 여대생의 얼굴.

사람은 다르나 그 우러나오는 향기의 모습은 동일하다.

기쁨, 벅차오르는 느낌, 살아있음의 향유.

우리는 그들로 인해 세상 살맛을 느끼고 힘을 얻는다.

웃음은 고난을 벗어버리는 무엇처럼 우리의 멍든 생채기를 밝고 환하게 일으켜 준다.

그럼에도 그런 그들속의 나는?

아침 출근길.

하루의 시작을 몇 번이나 갈아타는 생존의 지하철에 녹초가 되고 회의 시간에 늦지 않도록 종종걸음 사무실로 향하노라면 마음이 가빠지고 벌써 기운이 빠진다.

오늘의 업무와 스케줄을 머릿속으로 생각하노라니 벌써 빠듯한 일정에 가슴이 답답.

그 덕분만은 아니더라도 역시나 입구에 들어설 때의 나의 표정은 벌써 굳어져 있다.

“반갑습니다.” 혹은 “안녕하세요.”라고 인사를 하지만 목소리 자체가 아침을 기분 좋게 알리는 서곡은 아니다.

싸늘한 날씨에 녹차 한잔으로 긴장된 뱃속을 녹이며 차가운 자리에 앉아 컴퓨터 부팅을 누른다.

그러노라면 직원 분들이 출근을 하지만 나는 나의 상념에 골몰해 있다.

내 코가 석자이고 내 할일이 우선이기 때문이다.

그래서인가. 어떤 분들은 눈치를 살핀다.

“승호씨. 안좋은일 있어.”

하지만 그런 관심이 솔직히 썩 반갑지 많은 않다.

성향 탓도 있겠지만 업무 시작 전의 여백은 나만의 시간으로 활용하고픈 마음이 있기 때문이다.

“별일 없는데요. 왜요?”

관심에 대한 답변치고는 내가 생각해도 쌀쌀 맞지만 어쩌랴. 내 생긴 모습인데.

이번에는 상사가 다시 한마디를 내어놓는다.

“얼굴좀 펴봐. 분위기가 썰렁하잖아.”

그렇구나. 이곳은 직장이지. 내가 인상 쓰고 싶다고 내가 화내고 싶다고 갖은 성질부리는 데가 아닌 이방인들의 군집형태 공간이구나.

하지만 그걸 알면서도 잘되질 않는다.

타고난 성격이 그래서인지 방법이 없을까.

다리미로 구겨진 와이셔츠를 펴듯이 시원하게 다릴 수도 없고.

사람에게 웃음을 건넨다는 건 인간으로써 할 수 있는 최소한의 예의인 것 같다.

다른 이에게 웃음을 보낸다는 건 개인이 할 수 있는 최소한의 친절인 것 같다.

웃는다는 것, 미소를 띤다는 것은 그래도 살아갈 맛이 난다는 것.

앞이 보이지 않는 어두운 밤길 자그마한 나의 미소의 등불을 밝힘으로 다른 사람이 그것을 보고 넘어지지 않게 하는 최소한의 배려심이다.

타인의 웃음 하나로 하루를 신세지는 것 같은 시간이 든다면 얼마나 행복한 일일까.

그 미소 하나로 기분 좋은 풍경이 그려진다면 얼마나 축복된 삶인가.

오늘 출근길 나도 한번 짠하게 웃어볼까나.

씨익~