- 유재경

- 조회 수 4439

- 댓글 수 2

- 추천 수 0

1. 저자에 대하여

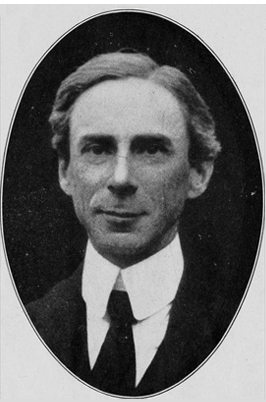

영국의 웨일즈에서 출생한 버틀런드 러셀(Bertrand Arthur William Russell 1875. 5. 18~ 1970. 2. 2)은 초대 러셀 백작이자 영국 수상을 두 차례 역임한 존 러셀 경의 손자다. 어린 시절 양친을 잃은 러셀은 조부모의 보살핌 아래서 성장했는데, 이 유년기가 그에게는 매우 중요한 시간이었다. 어린 시절 그는 고독한 소년이었다. 그는 “어린 시절을 통틀어 내게 하루 중 가장 중요한 시간은 정원에서 혼자 보내는 시간이었으며 따라서 내 존재의 가장 강렬한 부분은 항상 고독했다.”고 말한다. 러셀은 삶의 원칙이 분명한 할머니의 영향을 많이 받았는데 ‘다수를 따라 악을 행하지 말라’(출애굽기 23:2)는 그의 좌우명이 되었다.

영국의 웨일즈에서 출생한 버틀런드 러셀(Bertrand Arthur William Russell 1875. 5. 18~ 1970. 2. 2)은 초대 러셀 백작이자 영국 수상을 두 차례 역임한 존 러셀 경의 손자다. 어린 시절 양친을 잃은 러셀은 조부모의 보살핌 아래서 성장했는데, 이 유년기가 그에게는 매우 중요한 시간이었다. 어린 시절 그는 고독한 소년이었다. 그는 “어린 시절을 통틀어 내게 하루 중 가장 중요한 시간은 정원에서 혼자 보내는 시간이었으며 따라서 내 존재의 가장 강렬한 부분은 항상 고독했다.”고 말한다. 러셀은 삶의 원칙이 분명한 할머니의 영향을 많이 받았는데 ‘다수를 따라 악을 행하지 말라’(출애굽기 23:2)는 그의 좌우명이 되었다.

소년 러셀은 케임브리지 대학에서 수학과 도덕, 과학을 공부했다. 특히 수학에 대한 열정이 대단해서 1903년 서른 살에 자신의 최초의 저작인 <수학의 원리>를 출간했고, 1918년에는 전쟁에 반대하는 글을 썼다는 이유로 6개월간의 징역형을 산다. 감옥에서 그는 귀족집안 출신답게 비교적 자유롭게 집필 활동을 할 수 있었는데 <수리학 개론>과 <정신의 분석>을 집필했다. 그의 대표작이라 할 수 있는 <서양 철학사>는 1945년과 1950년 사이에 쓴 걸작이다. 그는 98세까지 장수 하면서 지칠 줄 모르는 열정으로 다양한 분야에 40여 권의 저서를 남긴 저술가이기도 하다.

|

|

러셀이 케임브리지에서 알게된 화이트헤드(A. Whitehead)와 함께 수학을 엄밀한 연역적 증명체계로 재구성하려는 시도의 결과로 출간되어 두 저자에게 세계적 명성을 가져다 준 <수학원론>에 대해서 잠깐 살펴보자. <수학언론>에서 다루는 ‘증명’이란 개념은 무엇일까? 일상생활에서 증명이란 ‘너의 사랑을 증명해봐’, ‘무죄임이 증명되었다’ 등 광범위하게 사용되지만, 논리학과 수학에서 좁은 의미의 증명이란 주어진 글자들을 허용된 변형규칙에 따라 바꾸는 행위로서 이때 만들어진 행위의 결과가 바로 증명된 글자들이며, 이 변형과정 전체를 우리는 증명이라고 부른다. 여기서 알 수 있듯이 좁은 의미에서 증명이란 참과 거짓이라는 개념을 전혀 전제하지 않는 일종의 글자조작에 불과하다.

러셀이 이처럼 무미건조한, 그러나 엄밀하게 주어진 변형규칙만을 따르는 증명체계로 수학의 기초를 확립하려고 했던 것은 두 가지 이유 때문이었다. 첫째, 그는 수학자들이 사용하는 일상 언어가 수학과 같은 엄밀한 학문에는 어울리지 않을 만큼 애매모호하다고 생각했다. 이런 애매성을 제거하기 위해서는 기호의 의미에 의존하기 보다는 엄밀한 기호조작이 훨씬 더 도움이 된다고 믿었다. 둘째, 이러한 수학적 증명체계의 출발점은 논리학의 영역에서 제공할 수 있다고 생각했다. 즉 수학은 논리학에 전적으로 환원될 수 있다는 생각이다. 우리는 수학의 기초와 관련하여 이러한 입장을 ‘논리주의’라고 부른다.

논리학이나 수리철학, 분석철학 이외의 분야에서도 러셀은 대단히 정력적인 활동을 하였다. 97세에 이르기까지 많은 책을 집필하였을 뿐만 아니라 할머니로부터 배운 것처럼, 사회의 부정의에 대하여는 항상 지치지 않고 저항하였다. 즉 아무리 많은 사람들이 옳다고 하거나 아무리 큰 권력의 행위라 하여도 정당화 될 수 없는 행위에 대하여는 논리적으로 비판하고 그의 비판을 실천적 행동으로 옮겨야 한다는 직선적 순진함을 러셀은 견지하였다. 바로 이러한 지적 정직성을 갖고 러셀은 핵무기와 베트남 전쟁을 비판하였다.

러셀은 1945년 일련의 강의를 바탕으로 쓴 <서양철학사>를 출간하였는데 이 책은 러셀에게 경제적 도움을 줄 수 있을 만큼 베스트셀러가 되었다. 이 책의 특징 중의 하나는 저자의 주관이 매우 뚜렷한 철학사로서 러셀의 지적 체취를 느낄 수 있다는 점이다. 러셀이 남긴 철학자로서의 업적 중에 하나인 <서양 철학사>라는 책의 제목도 중요하다. 서양 철학자들은 서양 철학사라고 하지 않는다. ‘서양’이라는 단어 대신에 ‘세계 철학사’ 내지는 ‘철학사’라고 명시함으로서 서양 중심의 사고방식을 여과없이 드러낸다. 하지만 러셀은 동양의 거대한 정신 세계를 인식하고 <서양 철학사>를 저술했다. 시와 소설, 문학에 대한 열정으로 서양 철학사에서 영국의 시인 바이런에 독립된 장을 할애했고 칸트나 데카르트와 같은 철학자들과 동등하게 다루었다.

러셀은 20세기의 지식인 가운데 가장 영향력 있고, 다양한 활동을 한 인물로 꼽히고 있다. 그는 수학자로서 순수학문에 열정을 보여주었고, 철학, 과학, 사회학, 교육, 정치, 예술과 종교에 이르기까지 다양한 저작활동을 했으며 여성의 성해방 운동과 평화주의자로서 전쟁에 반대하다가 옥중 생활까지 했다. 그는 진실된 사람이다. 그의 인생관은 그가 남긴 잠언 중에 하나인 ‘거짓과 더불어 제정신으로 사느니, 진실과 더불어 미치는 쪽을 택하고 싶다’라는 말로 가늠해 볼 수 있다.

|

|

러셀은 자신의 진실을 시대의 진실과 융합시키고자 책을 쓰고 몸소 행동하는 인간이었다. 이런 진실된 인간의 탄생은 영국이라는 제국주의 나라, 그 중에서도 할아버지가 수상을 두 번씩이나 역임한 귀족 집안 출신이어서 더욱 빛나는 것이었다. 러셀은 평범하거나 비참한 상황에서 저항적인 모습을 보여준 것이 아니라, 진실이라고 여겨지는 것들이 권위와 사회제도에 억압당하고 있을 때 그 자리에 안주하지 않고 박차고 나와 저항하는 모습을 보여줬다.

한 예로 영국의 빅토리아 여왕이 단호하게 여성의 참정권을 반대할 때, 러셀은 왕실에서 하사 받은 대저택에서 살고 있었지만 가장 강력하게 여성해방 운동의 선두에 섰다. 이 일로 귀족들과 반대자들로부터 '탄압'을 받았다. 그는 자신이 가진 것을 잠시 내려놓고 벌거숭이가 되어 진실과 더불어 행동했다. 그는 자서전에서 자신이 무엇을 위해 살았는지를 이렇게 회고한다.

“단순하지만 누를 길 없이 강렬한 세 가지 열정이 내 인생을 지배해왔으니, 사랑에 대한 갈망, 지식에 대한 탐구욕, 인류의 고통에 대한 참기 힘든 연민이 바로 그것이다. 이러한 열정들이 나를 이리저리 제멋대로 몰고 다니며 깊은 고뇌의 대양 위로, 절망의 벼랑 끝으로 떠돌게 했다

그는 보수적인 귀족 사회에서 사랑에 대한 열정으로 평생 세 번의 결혼과 또 다른 여인들과도 사랑을 나누었다. 자서전을 보면 러셀이라는 한 인간이 얼마나 순수하게 자신의 모습을 그리고 있는지 놀랄 지경이다. 성적인 호기심에 눈을 떠 사춘기 시절에 자위를 하던 때의 심경, 아내와 여인들과의 사랑, 애증에 대한 솔직한 묘사에는 인간의 욕정과 사랑의 경계선상에서 사랑을 품고 나아가는 한 사내의 진정성이 온전히 녹아 있었다. 또한 세상과 인간을 바라보는 그의 태도가 돋보인다.

러셀은 1950년 노벨문학상을 수상하였고 1960년대에는 서양의 신좌파운동의 우상이 되었다. 1970년 1월 말 이스라엘이 3년 전 전쟁에서 점령한 지역으로부터 철수할 것을 주장하는 성명서를 발표하고 며칠 후 숨을 거두었다.

[참고자료]

네이버 캐스트 – 철학의 숲 ‘러셀’ http://navercast.naver.com/contents.nhn?contents_id=4210

네이버 캐스트 – 역사와 인물 ‘버틀런드 러셀’ http://navercast.naver.com/contents.nhn?contents_id=469

2. 내 마음을 무찔러 드는 문구

머리말

P11 알렉산드리아 시기의 시인 칼리마코스는 ‘큰 책은 큰 재앙이다’라고 말했다.

이 책의 목적은 탈레스에서 비트겐슈타인에 이르는 서양 철학의 개설과 아울러 이야기가 진행되는 동안에 역사적 상황을 상기시켜 주는 몇 가지 일들을 말하고자 하는데 있다.

P12 서양철학은 모두가 그리스 철학이다. 과거의 위대한 사상가와 우리를 맺어주는 유대를 단절하면서 철학 사상을 즐긴다는 것은 말도 안 된다.

다른 하나는 해설에 어느 정도의 비판을 더해서, 철학상의 논의가 어떻게 나아갔는가를 제시하는 것이다. (중략) 칸트는 논박되는 것보다 오해 받는 것이 더 무섭다고 말했다.

프롤로그

P14 그러나 이 모든 분야의 지식은 잘 알려지지 않은 주변 분야에 인접해 있다. 우리가 그 접경지역에 이르고 이곳을 벗어날 때, 우리는 과학을 지나쳐 사색의 세계에 이르게 된다. 이 사색적 활동은 하나의 탐험이며, 다른 것들 사이에서는 철학적 성격을 띤다. 이런 의미에서 모든 다양한 과학 분야는 철학적 탐구에서 시작된다.

철학 자체는 우리의 문제를 해결하지도 못하고, 우리의 영혼을 구하지도 못한다. 그리스인들의 주장처럼 철학은 그 자체를 위한 일종의 관광여행이다.

P15 실제로 미지의 세계를 알기 위해서는 두 가지 방법이 있다. 하나는 책을 바탕으로 신비적이거나 다른 근원적인 영감을 알고 있는 사람들의 견해를 받아들이는 것이다. 다른 하나는 물러나서 스스로를 보는 것이다. 바로 이것이 과학적, 사색적 방법이다.

철학은 정의 내일 수 없다. 어떤 정의라도 논란의 여지가 있으며 이미 철학적인 사고방식으로 나타난다. 철학이 무엇인지 알아내는 유일한 방법은 철학을 하는 것이다.

실제로 삶이 무슨 의미가 있다면, 우리는 삶의 의미에 대해 자신에게 물을 수 있을 것이다. 세상이 목적을 가지고 있는가, 펼쳐지지 않은 역사가 어딘가로 이어지는가, 아니면 이런 질문은 아무런 의미가 없는가.

P16 이렇게 어려운 문제를 연구할 때, 우리는 다른 시대에 살던 사람들은 이런 문제에 대해 어떻게 생각했는지 배우게 된다. 그리고 우리는 그 문제들을 더 잘 이해하게 된다. 그들이 철학을 다루는 방법이 그들의 삶의 방식에서 중요한 위치를 차지했기 때문이다. 결국 철학이 우리에게 어떻게 살아가야 할지 방법을 제시해 주는 것이다.

제1장 소크라테스 이전

P18 철학은 누군가가 하나의 총괄적인 의문을 갖는 데서 시작된다.

철학과 과학은 기원전 6세기에 밀레토스의 탈레스에서 시작되었다.

P19 그리스인은 이집트와 바빌로니아의 지식을 후에 인계받았다. 그러나 양쪽 모두 과학과 철학은 쓸모가 없었다. (중략) 중요한 것은 종교의 기능이 지적 모험심을 자극하는 데 쓸모가 없었다는 점이다.

P20 기원전 1200년경 이집트를 위협한 ‘바다의 민족들’ 중에는 크레타인도 섞여 있었는데, 이집트인은 그들을 페리세트라고 불렀다. 이 크레타인이야말로 원래의 필리스틴인으로, 이들이 정착한 따 이름인 팔레스타인은 필리스텐에서 따온 것이다.

P21 그리스인들이 페니키아의 상인들로부터 셈족의 알파벳을 배워서 모음을 추가하여 이를 완성한 것도 이 무렵의 일이다.

P22 이것은 그리스 정신의 긴장 상태를 상징한다. 한편에는 질서 바르고 합리적인 면이 있고, 다른 한편에는 제어할 수 없는 본능적인 면이 있다. 전자는 철학, 과학, 예술을 낳았고, 후자는 풍년 기원과 결합된 비교적 원시적인 종교 속에서 나타난다.

P23 이런 복잡한 형태로, 오르페우스의 교리는 그리스 철학에 크게 영향을 끼쳤다. 오르페우스의 교리는 그리스 철학에 크게 영향을 끼쳤다. 이 영향은 피타고라스에게서 처음으로 나타났는데, 그는 이것을 자기의 신비주의에 맞는 형태로 만들었다. 거기에서 이들 몇 가지 요소가 플라톤으로 흘러들어갔고, 다시 다른 많은 그리스 철학으로 흘러들어갔다. 그러나 전적으로 과학적인 철학과는 무관했다.

아리스토텔레스가 비극을 하나의 카타르시스, 즉 정서의 세척이라고 한 말은 옳다. 결국 그리스인의 성격에 두 가지 면, 즉 질서 바르고 합리적인 면과 제어할 수 없는 본능적인 면이 있었기 때문에 과감하게 세계를 변혁시킬 수가 있었다. 니체는 이 두 요소를 아폴로적인 것과 디오니소스적인 것이라고 불렀다.

P24 소크라테스에게는 철학이 삶의 한 방도였다. 그리스어로 ‘사색’이라는 말이 처음에는 무엇인가 ‘보고 돌아다닌다’는 뜻을 가지고 있었다는 것은 기억해둘 만하다.

그리스 철학의 바탕에 있는 근본 사상은 로고스이다. 이것은 특히 ‘말’과 ‘규칙’을 뜻한다.

총괄적인 의문의 제기가 철학과 과학의 시작이라고 이미 말했다. 그렇다면 그와 같은 의문의 형식은 어떻게 되는가? 가장 넓은 뜻으로 말하자면, 이런 의문은 무심코 보는 사람이 일련의 우연한 일로밖에 여기지 않는 일에서 하나의 질서를 찾는 일과 같다.

P27 밀레토스의 탈레스는 ‘만물은 물로 이루어졌다’라고 말했다. 이렇게 철학과 과학이 시작되었다.

P29 물을 이루는 물질인 수소는 오늘날 모든 원소를 종합할 수 있는 화학 원소로 여겨지고 있다.

P30 원초의 물질이란 아리스토텔레스가 말하는 질료이다. 아낙시만드로스는 질료를 ‘무한한 것, 곧 사방팔방으로 퍼지는 무한의 물질이라고 부르고 있다. 거기에서 세계가 생기고 결국은 그 속으로 되돌아간다는 것이다.

P32 철학에서 중요한 것은 주어진 해답이 아니라 제기된 문제이다.

P35 철학적인 생활 방식이야말로 존재의 우연성을 초월하는 어떤 희망을 주는 것으로, 혈통의 우연에서 도피하는 길을 제공한다. 피타고라스학파에 따르면 영혼은 일련의 윤회에 따르는 것이기 때문이다.

P36 음악상의 발견이 ‘모든 것은 수’라는 관념과 서로 통했다는 것은 얼마든지 있을 수 있는 일이다. 이와 같이 우리 주변의 세계를 이해하기 위해서는 사물에서 수를 찾아내야 한다. 일단 수적 구조만 파악하면, 우리는 이 세상을 지배하게 된다. 이는 실로 중요한 개념이다.

P39 피타고라스학파의 신념에는 오르페우스교적 요소가 있었지만, 그들이 믿는 최대의 신은 아폴로였다는 사실을 잊어서는 안 된다. 실제로 이 아폴로적 성격이 유럽의 합리주의 신학과 동양의 신비주의를 구별해 주기 때문이다.

P41 만물은 불의 교환물이며 불은 만물의 교환물이다. 이는 물건이 황금의 교환물이고, 황금이 물건의 교환물인 것과 전적으로 같다.

자네는 두 번 다시 똑 같은 강물에 뛰어들 수 없다. 새로운 물이 끊임없이 흘러오고 있기 때문이다.

P42 우리는 존재하기도 하고 존재하지 않기도 한다는 말은, 우리의 존재의 단일성이 끊임없이 변화하고 있다는 말이다.

P45 ‘많은 것을 배워도 이해하는 법을 배우는 것은 아니다’ 이것은 헤겔에게서 볼 수 있는 관점으로, 그 원천은 헤라클레이토스이다.

헤라클레이토스는 서로 다른 민족의 여러 풍속을 비교하여 당시에 나온 상대주의의 관념에 대해, 절대적인 공통성을 주장하고 있다. 헤라클레이토스의 이론은 후에 프로타고라스가 ‘인간은 만물의 척도다’라는 말로 표현한다.

P48 생각할 수 없는 것은 존재할 수 없고, 따라서 존재할 수 있는 것은 생각할 수 있다. 이상이 파르메니데스의 논의의 전반적인 경향이다.

P50 파르메니데스가 변화를 부정한 사실은 그 후의 모든 유물론의 바탕이 된다. 그가 존재를 귀속시킨 ‘그것’은 후에 실체라고 불리게 되었다. 유물론자들에 의하면, 이 실체는 모든 사물을 구성하는 불변이며 파괴할 수 없는 물질이라는 것이다.

P51 아리스토텔레스는 후에 이들을 원소라고 했다. 이것은 물, 공기, 불, 흙으로 구성된 유명한 4원소 이론인데, 이는 약 2000년 동안 화학을 지배했다.

P54 엠페도클레스는 피타고라스학파의 추조ㅗㅇ자인 크로톤의 의사 알크마이온에게서 건강은 상반되는 구성 요소의 올바른 평형 상태며, 질병은 그 중 어느 하나가 우세해질 때 생긴다는 이론을 이어받았다.

P58 정치에 관심을 가지지 않는 사람들은 대중들로부터 눈총을 받았고 ‘바보’라 불렸는데, 이 말은 그리스어로 ‘자기 일에만 열중하는 사람’이란 뜻이다.

아시아에서 신으로 여겨지는 법률이 지배자의 권리를 뒷받침하고 있는 데 반하여, 그리스인들은 법이 인간에 의해, 인간을 위하여, 만들어지는 것이라고 생각하고 있었다.

P61 모든 것은 확대되어갔고 인간의 손이 미치지 않는 목표는 없는 것처럼 보였다. 이 놀라운 자신감이 잘 표현되어 있는 것은 소포클레스의 <안티고네>의 유명한 코러스에 나오는 ‘불가사의한 것은 많이 있으나, 인간 이상의 불가사의는 없을 것이다’라는 대목이다. (중략) 사람들에게 선의 형상을 상기시킨 사람은 이세기 말엽에 출현한 소크라테스였다.

그리스 문명은 전국에 걸쳐 참다운 헬레니즘 문화를 이루지 못했으나, 헬라스의 땅을 정복한 모든 민족을 정복했고 오늘날까지 서양 문명의 뼈대가 되어 남아 있다.

P64 여기서 ‘누스’, 즉 지성이란 엠페도클레스의 사랑과 갈등에 대체되는 적극적 원리이다. 그것은 매우 드물고 미묘하지만, 그래도 하나의 실체로 여겨지고 있다. ‘누스’는 섞인 것이 없는 순수한 상태에 있다는 점에서, 다른 실체와는 다르다. 사물을 움직이는 것은 ‘누스’이며, ‘누스’를 가지고 있느냐의 여부에 따라 생물과 무생물로 나뉜다.

P67 그리스어에서 번역된 무리수의 ‘무리’라는 말이, 피타고라스에게는 이성을 빼앗긴, 아니 측정할 수 없다는 뜻이었다는 것은 주목할 만하다.

피타고라스 수학의 또 하나의 커다란 유산은 소크라테스가 수용하여 더욱 발전시킨 이데아 이론이다.

P68 현실의 그 어떤 도형도 마음 속 이미지의 충실한 모사일 뿐이다.

영혼은 육체의 하나의 조화이며, 영혼은 육체의 잘 정돈된 상태의 함수이다. 육체의 조직이 무너지면 육체는 분해되고 영혼도 분해된다. 우리는 영혼을 악기의 현으로 보고, 육체를 현이 감겨 있는 악기의 몸통으로 생각해도 좋을 것이다. 만일 몸통이 부서지면, 현은 느슨해지고 조율된 음을 잃는다. – 피타고라스의 영혼의 조화

P81 제1성질에는 형태와 크기와 물질이 있고, 제2성질에는 빛깔이나 소리와 맛 등이 있다. 제2성질은 제1성질로 설명되는데, 제1성질은 원자 자체에 속한다. – 데모크리소트의 사실의 실상과 가상 구별

P82 소크라테스가 경멸하면서 대단한 녀석들도 아닌데 대단해 보이려는 녀석들이 있다고 말한 것은 그들을 가리켜서 한 말이다. – 궤변론자

P83 궤변론자들은 지식을 가질 수 없다고 느꼈기 때문에 지식은 시시한 것이라고 선언했다. 중요한 것은 쓸모 있는 의견이었다. 여기에는 물론 그 어떤 진리가 있다. 실제적인 문제를 처리할 때, 우선 고려해야 할 것은 성공이다. 그러나 여기에서도 소크라테스의 견해는 정반대이다. 궤변론자들이 견실한 습관에 관심을 가지고 있는 데 반해, 소크라테스는 그것만으로는 충분치 못하며, 자기 성찰이 없는 인생은 살 가치가 없다고 주장했다.

P84 논쟁술과 변증법을 구별하는 것은 중요하다. 논쟁을 일삼는 사람은 이기려고 기를 쓰는 반면, 변증가는 진리를 발견하려고 한다. 바로 이런 이유 때문에 논쟁과 토론의 차이가 생긴다.

궤변론자 트라시마코스가 정의란 강자의 이익이라고 정의한 것은 이상한 일이 아니다.

제2장 아테네

P88 그리스 철학에서 가장 위대한 세 사람은 모두 아테네와 연관되어 있다. 소크라테스와 플라톤은 그곳에서 태어났으며, 아리스토텔레스는 그곳에서 배우고 가르쳤다.

P90 투키디데스는 훗날 페리클레스 시대의 아테네에 대해서 말로는 민주정치였으나, 실제는 제1급의 치세였다고 쓰고 있다.

P91 소크라테스는 후기 그리스 철학 중 스토아학파와 키니코스학파의 선구자이다. 키니코스학파처럼 그는 세속적인 재물에는 눈도 주지 않았고, 스토아학파처럼 덕에 관심을 기울여 그것을 최대의 선으로 삼았다.

소크라테스는 사람이 죄를 짓게 되는 것은 지식이 없기 때문이라고 주장하고 있다. 알고만 있으면 죄를 짓지 않는다는 것이다. 악을 저지르는 원인은 단 한 가지 무지에 있다. 그러므로 ‘선’

에 도달하기 위해서 우리는 지식을 가져야 한다. 따라서 ‘선’은 ‘지식이다. ‘선’과 지식의 연관성은 줄곧 그리스 사상의 특징이었다.

P93 소크라테스는 이 윤리 문제를 토론 형식을 취해 명확히 하려고 했다. 질의응답으로 사물을 발견해내는 이와 같은 방법은 ‘변증법’이라고 불리는데, 소크라테스가 이 방법을 사용한 최초의 사람은 아니지만 이 방법의 대가였다.

<소크라테스의 변명>은 소크라테스가 한 자기 변명의 연설이라기보다는 오히려 플라톤이 나중에 소크라테스가 말했을 것이라고 생각되는 것을 기록한 것에 불과하다.

P95 사람들이 그를 현자라고 부르는 이유는 무엇인가? 그 이유는 ‘델포이의 신탁’이 언젠가 소크라테스보다 더 현명한 사람은 없다고 말했기 때문이다. (중략) 그는 신탁의 뜻을 이해했다. 신만이 현명하며, 사람의 지혜는 쓸모없는 것이며, 자기처럼 자신의 지혜가 아무런 가치가 없다는 것을 아는 사람이야말로 사람들 중에서 가장 현명하다는 것을 깨달았다.

P96 죽음은 두려워할 일은 아니다. 그것을 꿈을 꾸지 않는 잠이거나, 그렇지 않으면 내세의 삶으로, 거기에서는 누구의 방해도 받지 않고 오르페우스나 무사이오스나 헤시오도스나 호머와 이야기를 나눌 수 있으며, 그들은 질문을 했다고 해서 결코 사람들을 죽이거나 하지 않는다는 것이다.

P99 아카데미 교육 과정의 목적은 사람들의 생각을 경험 세계의 현상에서 배후에 가로놓인 불변의 틀로, 플라톤의 말을 빌리자면 생성에서 존재로 향하게 하는 것이었다.

P100 중요한 것은 사람들의 정신을 이성의 빛에 비추어, 혼자서 사물을 생각할 수 있도록 단련시키는 이이었다.

P102 플라톤은 그의 저서로 인해 세계 문학의 걸출한 인물의 한 사람으로 두드러지게 되었다. 이 영예야말로 철학에서는 이례적인 일이다. 거창하고, 단조롭고, 호언장담하는 철학서들은 많이 있다. 실제로 철학적인 저서가 깊이가 있기 위해서는 문체가 난해하고 서툴러야 한다는, 거의 전통에 가까운 생각이 여기저기에 깔려 있다. 이것은 유감스러운 일이다. 이렇게 되면, 철학을 재미있다고 생각하는 사람들까지도 뒤로 물러나게 되기 때문이다.

P104 철학에 끼친 플라톤의 영향은 아마도 다른 그 누구의 여향보다도 위대할 것이다. 소크라테스와 소크라테스 이전 철학의 후계자이자, 아카데미의 창립자이며, 아리스토텔레스의 스승이던 플라톤은 철학 사상의 중심에 자리잡고 있다. 프랑스의 논리학자 E. 고블로가 플라톤 철학은 하나의 형이상학이 아니라 유일한 형이상학이라고 한 것도 분명히 이 때문이다.

플라톤을 연구할 때, 수학의 중심적 역할을 잊지 않도록 하는 것이 중요하다.

P105 철학자란 진리의 모습을 사랑하는 사람이다.

P106 그리스어의 ‘이데아’는 ‘그림’ 이나 ‘형상’이라는 뜻이다.

이데아, 즉 ‘이상적인 말’은 완전하고 실재하며, 특수한 말은 결함을 가지며 가상에 지나지 않는다.

P107 우리가 철학을 모른다면, 우리는 동굴에 갇힌 죄수와 같을 것이다. 우리에게는 그림자, 즉 사물의 가상밖에 보이지 않는다. 그러나 우리가 철학자라면, 이성과 진리라는 햇빛에 비치는 바깥쪽의 물체를 보게 된다. 이것이 실재이다. 우리에게 진리와 아는 힘을 주는 이 빛은 ‘선’의 이데아를 의미한다.

P111 <국가론>은 아마도 플라톤의 대화편에서 가장 유명할 것이다. (중략) 이 대화편에서 이상국가의 수립을 논하고 있기 때문에, ‘국가론’이란 이름이 붙었다.

P112 플라톤은 이상 국가의 시민을 관리자, 병사, 시민의 세 계급으로 나눈다. (중략) 관리자는 정신과 육체 교육을 모두 받는다. 정신 건강을 위해서는 음악, 즉 뮤즈신이 지키는 예술을 가르쳐야 한다. 육체 건강을 위해서는 ‘체조’, 즉 팀이 필요없는 운동을 가르쳐야 한다. 음악 교육 또는 교약 교육을 하는 이유는, 신사를 만들기 위해서이다.

P114 그리스어에서 정의는 조화의 개념, 즉 각 부분이 올바른 기능을 발휘해야만 전체가 원활하게 작용한다는 개념과 결부된다.

P115 플라톤은 나중에, 시라쿠스의 정치에 관계를 가지게 되는데, 이 모형을 따서 이상 국가를 건설하려는 것은 아니었다. 우리가 살펴본 것처럼, 그 목적은 철 없는 군주(디오니시오스 2세)를, 이미 움직이기 시작한 중요한 도시의 문제를 관리하기에 어울리는 실제적인 사람으로 기르는 데 있었다.

P116 플라톤의 마지막 저서 <법률>은 결국 철인왕을 발견할 수 없을 것 같은 이 세계에서 우리가 할 수 있는 최선은 법을 통제하에서 한 사람의 지배체제와 다수의 지배체제를 결합시키는 일이라고 제시한다.

P118 그들이 마음 속에 그리고 있었던 정치 생활은 정적이었던 데에 반해, 그들 주위의 세계는 급속히 변화하고 있었다. 이것이 그리스 정치 사상의 최대 약점이었다. 결국 로마 제국이 세계 국가를 수립하게 되었다. 로마인은 그리스인만큼 독창성을 갖추고 있지 못했으나, 도시 국가의 지나친 개인주의는 갖고 있지 않았다.

교사의 역할은 학생이 자기 눈으로 사물을 볼 수 있도록 안내해 주는 일이다.

P119 교육이란 교사의 인도를 받으면서 혼자 힘으로 생각하는 것이다.

P120 소피스트들은 한 인간이 각종 사태에 부딪혔을 때 적절하게 반응하도록 가르칠 수 있었을지는 모르지만, 이런 식으로 쌓아올린 지식은 근거가 없는 것, 즉 검토되지 않은 것이다.

P121 참다운 학습을 낳는 것은, 이 예에서 보는 바와 같은 학생과 교사의 상호 작용이다. 이런 뜻에서 학습은 하나의 변증법적 과정이라고 말할 수 있을 것이다.

소크라테스에게 교육이란 넓은 뜻에서 영혼의 치료였다.

P125 에우티프론과 소크라테스의 차이는 결국 에우티프론이 법을 정적인 것으로 생각하고 있는 데 반해 소크라테스는 법을 바꿀 수 있다고 보았다는 점이다.

P128 변증법의 목표는 최고의 출발점, 즉 ‘선’의 형상에 이른다.

P133 지식이란 논증에 의해 지지된 올바른 판단이다. 논증이 없는 곳에 지식은 없다.

P138 플라톤의 기하학 또는 수학적 원자론으로 이야기를 돌리기로 하자. 이 견해에 의하면, 우리는 감각의 세계를 형상, 기본적 물질, 실체 물체, 이 세 가지로 구분해야 한다고 한다.

P139 사면체는 불의 기본적 분자, 정육면체는 땅의 기본적 분자, 정팔면체는 공기의 기본적 분자, 정이십면체는 물의 기본적 분자이다.

P140 수열의 처음은 1이 아니라 0이라는 단위가 인정되고 있다. 따라서 무리수의 일반 이론을 전개하는 것이 가능해졌지만, 현학적인 사람들이라면 이 무리수를 더 이상 무리하다고 하지는 않을 것이다.

P141 둘째로 중요한 점은 수는 더할 수가 없다고 플라톤이 말했다는 아리스토텔레스의 진술이다. 다소 기념비적인 이 발언에는 사실상 수에 대한 매우 근대적인 견해의 싹이 깃들어 있다. 피타고라스를 따라서 플라톤도 수를 형상으로 보았다.

P142 소년시절에 아리스토텔레스의 학생이던 마케도니아의 알렉산더는 헬레니즘의 세계가 번영하도록 제국의 기초를 닦았다.

P143 아리스토텔레스가 자신의 학교 리케이온을 창립한 것이 바로 이때였다. 리케이온은 근처에 있는 아폴로의 리케이오스 신전의 이름을 딴 것인데, 그 이름의 의미는 ‘이리를 죽은 아폴로’였다. 여기서 아리스토텔레스는 자기 학급을 맡아 강의를 했고, 거실이나 정원을 걷거나, 걸으면서 이야기를 나누기도 했다. 이 습관에서 리케이온의 가르침은 소요학파 또는 돌아다니는 일파의 철학으로 알려지게 되었다. 우리 자신의 담화(discourse)라는 말이 문자 그대로 뛰어다니는 것을 뜻한다는 것에 유의한다면 재미있을 것이다.

P145 플라톤의 연극상의 최대 걸작을 썼는데 반해, 아리스토텔레스는 무미건조한 교과서를 만들었다. 플라톤이 어수선한 대화편을 쓴 데 반해, 아리스토텔레스는 체계적인 논문을 완성했다.

아리스토텔레스를 이해하기 위해서는 그가 플라톤을 비판한 최초의 사람이라는 것을 상기할 필요가 있다.

P150 그리스의 과학과 철학의 분명한 한 가지 특징은 증명의 관념이다. 동방의 천문학자는 현상을 기록하는 일에 만족한 반면, 그리스의 사상가는 현상을 만족하게 설명하려 했다.

P151 아리스토텔레스에 따르면, 모든 논증의 기본형은 삼단논법이라 한다. 삼단논법이란 하나의 명사를 공유하는 주어-술어 관계로 전제하는 논증이다. 이 중간의 공통되는 명사는 결론에서 소실된다.

P155 논리학은 형이상학과도 같지 않다. 논리학은 존재하는 것을 연구하는 학문이라기보다는 오히려 존재하는 것을 아는 방법을 연구하는 학문이기 때문이다. 아리스토텔레스가 이데아론을 거부한 것이 중요하다는 것도 바로 이런 이유 때문이다.

P158 아리스토텔레스의 논리학은 중대한 결점을 하나 지니고 있다. 그것은 수학에서 특히 중요한 관계적 논증에 관심을 두지 않았다는 점이다.

P159 여기에서 가장 중요한 항목 가운데 하나는 아리스토텔레스의 인과율이다. 이것은 질료와 형상의 이론과 결부되어 있다. 인과율 관계에서는 질료적인 면과 형상적인 면이 있다. 형상에는 그 자체가 세 개의 부분으로 나뉜다. 첫째, 한정된 의미에서의 형상적인 면, 말하자면 배치가 있다. 둘째, 방아쇠를 당기면 총이 발사되는 것처럼 변화를 현실에 나타나게 하는 동인이 있다. 셋째, 변화가 달성하려 하고 있는 목표 또는 목적이 있다. 이들 네 개의 면은 각기 질량인, 형상인, 동력인 목적인이라고 불린다.

P167 아리스토텔레스는 플라톤에게서 삼분설을 빌려온다. 그는 식물적 영혼, 감각적 영혼, 이성적 영혼에 대해 말한다.

윤리적 문제는 우리가 인간 삶의 목적은 무엇인가 물을 때 생긴다. 아리스토텔레스는 그 목적을 이성적 영혼의 행복에 두고, 이것 또한 이것대로 연속적으로 덕에 의해 움직이는 자주적 이성 활동의 삶을 암시해 준다고 보았다. 아리스토텔레스의 이론에 입각하면, 덕은 이와 같이 목적을 위한 수단이다. 이 목적은 물론 모든 사람이 같은 정도로 달성하는 것은 아니지만, 한 사람의 인간이 도달할 수 있는 목표로는 최고의 것이다. 스로크라테스처럼 사색적 삶이 최상이다.

P176 그리스 비극이 오르페우스 신앙 의식에서 외우는 약간의 주문에서 시작되었다는 것은 분명하다. (중략) 희극은 그 이름이 제사의 노래를 뜻하는 것처럼 그리스 신화에 나오는 술의 신 디오니소스의 환락에서 나왔다.

P177 비극의 궁극적인 목적은 정감을 세탁해서 영혼을 깨끗하게 하는 데 있다. 이것은 그리스어로 ‘카타르시스’를 뜻하는데, 자기 공포와 연민의 감정을 대리 경험하면 영혼이 무거운 짐을 내려놓을 수 있다. 이와 같이 비극에는 치료의 의도가 있다.

P179 <국가론>의 말을 빌리자면, 수학은 형상의 영역에 속해서 지식을 낳지만, 다른 분야는 기껏해야 의견을 얻을 수 있을 정도이다.

제3장 헬레니즘

P193 마케도니아 청년 알렉산더는 디오게네스에게 원하는 것을 말하면 들어주겠다고 했다. “햇볕이 가리지 않게 거기서 물러나 주시오”가 그의 대답이었다. 알렉사더는 뼈저리게 깨달아 이렇게 대답했다. “내가 알렉산더가 아니었다면, 디오게네스가 되었을 것이다.”

키니코스학파의 가르침의 요지는 세속의 재물을 돌아보지 말고 덕에 집중하라는 것이고, 미덕만이 가지 있는 재물이라 했다.

P200 위험과 고뇌를 아랑곳하지 않는 용기와 물질적 환경에 대한 무관심이 스토아 철학자가 존중한 덕목이었다. 스토아라는 말에 근대적 의미를 부여한 것도 인내와 초연함을 강조했기 때문이다.

P201 스토아 철학자의 철학 전체를 통해서 중심적 관심을 이루고 있던 가장 중요한 논점 가운데 하나는 결정론과 자유 의지의 문제이다. (중략) 세계가 그 궤도를 달릴 때 적용되는 법칙은 역사의 모든 세밀한 부분까지 재배하는 어떤 최고 권위에서 나온다. 모든 것은 미리 정해진 방법으로 어떤 목적 때문에 일어난다. 최고의 힘이나 성스러운 힘은 세계의 밖에 있는 것이 아니라, 모래에 스며드는 수분과 같이 세계에 고루 스며드는 것으로 여기고 있다. 이와 같이 신은 내재하는 힘이며, 그 일부가 인간 한 사람 한 사람의 내부에 살아 있다. 이런 견해는 근대에 들어와서 스토아학파의 전통에 영향을 받은 스피노자의 철학적 저술을 통해서 유명해졌다.

P203 스토아 학설에서 핵심적인 요점은 어떤 의미에서 덕의 내적인 선이야말로 다른 그 무엇보다도 중요하다는 인식이다. 물질적 소유물을 잃는 것은 언제나 어느 정도까지 보상할 수 있으나 자존심을 잃으면 인간 이하로 전락하고 만다.

P206 그리스어로 씌여진 마르쿠스 아우렐리우스의 <명상록>은 에픽테토스의 담화와 마찬가지로 완전한 형태로 오늘날까지 전해오고 있다. 이것은 시간이 나는 대로 군무나 공무 때 잠깐 틈을 타서 철학적 명상을 매일 기록한 것이다.

P207 그리스는 세계의 지적 작업장이었으나, 자유 독립 국가로서는 살아남지 못했다. 한편, 그리스의 문화 전통은 멀리, 그리고 널리 전해져서 영원히 지워지지 않는 흔적을 서양 문명에 남겼다. 중동은 알렉산더의 여향으로 헬레니즘화되었고, 서방에서는 로마가 그리스 유산의 전수자가 되었다.

P212 로마가 해낸 최고의 역할은 자기 문화보다 오래되고 뛰어난 문화를 전달하는 것이었다. 이것은 로마 행정관의 조직력과 제국의 사회적 단결력이 있었기 때문에 비로소 달성되었다.

P214 이와 같이 여러 이론이 섞인 것이 신플라톤주의라고 불렸고, 그리스도교 신학에 커다란 영향을 미치기에 이르렀다. 이는 어떤 뜻에서 고대와 중세를 연결하는 가교 역할을 했다. 이리하여 고대 철학을 종말을 고하고 중세 철학이 출발하게 된다.

P215 플로티노스의 형이상학의 중심적 가르침은 심위일체론이다. 이것은 ‘일자’와 ‘누스’와 ‘영혼’으로 이루어져 있으며, 이 세 가지는 우선과 의존의 이 순서로 나열된다.

P216 일자는 자기의 빛을 내는 태양과 같은 것이다. 이때 빛은 누스이다. 일자는 이 빛으로 자신을 본다.

P217 삼위일체 중 세번째는 이중 성질을 가진 ‘영혼’이다. 그 내적인 면은 위쪽, 즉 누스로 향하고, 그 외적인 표현은 아래쪽, 즉 영혼이 만들어 낸 감각 세계로 통한다.

P220 그리스인의 실패가 뛰어난 지력에서 생긴 일종의 자만심 때문이었다고 하면, 로마임은 상상력이 전혀 없었기 때문에 실패했다. (중략) 로마인의 손에 들어오면, 그리스의 지적 유산도 그다지 섬세하고 우아한 것이 되지 못한다.

그리스의 철학 전통은 본질적으로 계몽과 해방의 운동이다. 정신을 무지의 속박에서 해방시키는 것이 목적이었다. 그리스 철학은 알지 못하는 것에 대한 공포를 제거하지 위해서는 이성이 세계에 접근해야 한다고 제시했다. 그 수단은 로고스이며, 그 동경은 ‘선’의 형상하에 지식을 추구하려고 한 일이다.

소크라테스는 음미하지 않는 삶은 살 만한 가치가 없다고, 아리스토텔레스는 중요한 것은 오래 사는 것이 아니라 훌륭하게 사는 것이라고 주장한다.

참고 : 네이버 백과사전 – 그리스 고대철학 http://100.naver.com/100.nhn?docid=25871

제4장 초기 그리스도교

P222 그리스도교가 콘스탄디투스 치하의 국교가 된 뒤, 교회는 신과 종교에 관한 모든 문제를 담당했지만, 세속적인 문제의 감독을 황제가 하는 대로 내버려 두었다. 교회의 권위는 차차 쇠퇴해 가고 있었지만, 원칙적으로는 이에 대항할 여지가 없었다. 그러나 비로소 종교 개혁이 인간과 신과 교섭하는 인간의 개인적 본성을 강조하여 교회의 지배력을 뒤엎었다. 그 뒤 교회는 신흥 민족국가의 앞잡이로 전락했다.

P223 과거의 전통으로 살아남은 것은 교회의 손으로 보존되었고, 철학은 그리스도교와 그 수호자가 통치하는 것이 당연하다는 것을 증명하기 위한 학문의 한 부분이 되었다.

P224 이상은 윤곽에 지나지 않지만, 간단히 ‘가톨릭 철학’이라고 부를 만한 세계이다. 그것은 주로 플라톤의 영향을 받은 성아우구스티누스에 의해 처음으로 무르익어 성 토마스 아퀴나스에 이르러 절정에 달했다.

P225 유대인들은 구세주가 앞으로 그들에게 지상의 승리를 가져올 것이라고 여기고 있는 반면, 그리스도교는 나사렛의 예수를 구세주로 받들고 있었다.

이 신앙이 어떻게 나오게 되었는가. 이것을 이해하기 위해서는 유대인의 ‘신’인 여호와는 처음에 셈족의 ‘신’으로서, ‘자신의’ 종족을 지키는 수호신이었다는 사실을 상기할 필요가 있다.

P227 마카베오 가문의 저항이 효과를 거두었기 때문에, 흩어진 유대인들이 급속히 헬레니즘화되어 가던 무렵에 유대교가 확실하게 부활했다. 이로써 그리스도교와 나중에 회교가 생기게 되는 조건이 생기게 되었다. (중략) 초기 그리스도교는 사실상 개혁된 유대교로, 그것은 마치 프로테스탄티즘이 처음에 교회 내부의 개혁 운동을 벌인 것과 같다.

P230 헬레니즘화된 유대인이자 그리스도 교도였던 타르수스의 바울은 이런 외적 장애를 제거하여 그리스도교를 누구나 받아들이기 쉽게 만들었다.

P231 유대인의 종교는 전체적으로 보아 매우 간단하고 비신학적이다.

P233 서로마 제국 최후의 그리스도교 시대에 교회 권력의 강화에 노력한 중요한 세 성직자가 있다. 세 사람은 모두 후세에 성인 칭호를 받았다. 암브로시우스, 헤에로니무스, 아우구스티누스는 모두 4세기 중엽에 2~3년 차이로 태어났다.

P239 아우구스티누스는 원죄설을 부정하고, 사람은 덕이 있는 생활을 할 마음만 있으면 자기의 노력으로 구원을 얻을 수 있다고 가르쳤다.

P241 아우구스티누스에게 시간은 세 겹의 현재이다. 현재라고 부르기에 어울리는 현재는 진실로 있는 오직 하나뿐이다. 과거는 현재의 기억으로 살아있고, 미래는 현재의 기대로서 살아 있다. 이 이론에 나름대로의 결점이 없는 것은 아니지만, 문제는 시간에 대한 주관적 성격을 인간의 정신적 경험의 일부로 강조하는 데에 있다.

P246 철학적인 문제 하나를 이해하기 위해서 철학사를 연구할 필요가 있는가? 한 시대의 철학을 이해하기 위해서 이 시대의 역사를 어느 정도 알아야 하는가? (중략) 사회적 전통과 철학적 전통에는 그 어떤 상화 작용이 있다. (중략) 철학사를 보는 관점은 대부분의 의문이 이전에 제기되었고, 이에 대해 과거에 현명한 대답이 제시되었다는 것을 인식하는 데 있다.

제5장 스콜라 철학

P257 철학이 교회와 실로 밀접한 연관을 가지게 된 이유는 무엇인가? 이것을 이해하기 위해서 우리는 지금 고찰하고 있는 시대에, 교황권과 세속의 권력이 나오게 된 그 주된 발전 추세를 대충 그려볼 필요가 있다. 교황이 서방에서 지배적인 지위를 차지할 수 있었던 이유는 대체로 로마 제국의 몰락으로 정치 상황이 진공 상태에 빠졌기 때문이었다. (중략) 수세기에 걸친 다툼 끝에, 유럽은 비교적 안정된 시대로 들어갔으며, 이때 성직자들이 학교를 세워 이를 경영했다. 스콜라 철학은 르네상스까지 아무런 경쟁 상대가 없었다.

P258 정치 권력의 중심이 없었기 때문에, 교황권은 동방 교회가 자기 영역 안에서 강력한 존재로 있었던 것 이상으로 훨씬 강해졌다. 원래 라벤나의 처분은 어떤 뜻에서 보아도 합법적인 처리는 아니었다. 이에 대해 무엇인가 좀더 그럴듯한 근거를 부여하기 위해 한 수도사가 어떤 문서를 위조했는데 이것이 콘스타티누스 황제의 ‘기부장’으로 알려지게 되었다. 이 문서는 콘스탄티누스 황제의 교령으로, 황제가 서로마에 속했던 모든 영토를 교황청에 양도한다는 내용이 남겨 있다. 이와 같이 해서 교회의 속세의 권력이 확립되어 중세 내내 유지되었다.

P263 요하네스의 말에 따르자면 이성과 계시는 진리의 독립된 근원으로, 겹치거나 모순되지 않는다. 그러나 일정한 경우에 충돌이 있는 것처럼 보인다고 한다면, 이성은 계시 이상으로 신뢰되어야 한다. 참다운 종교는 참다운 철학이며, 반대로 참다운 철학은 참다운 종교다.

P271 마호메트가 선연한 새로운 종교는 몇 가지 점에서 신약 성서에 첨가된 신비주의를 떨쳐버린 채 구약 성서의 엄격한 일신교로 돌아갔다. 유대교와 마찬가지로 그도 우상을 금했으나, 그들과 달리 포도주의 사용까지 금했다. (중략) 정복은 거의 종교적 의무에 가까운 것이었다. 단, 성서의 백성은 상처를 입히지 않고 두어야 했다. 이것은 그리스도 교도에게도, 유대인에게도, 조로아스터교도에게도 영향을 주어, 그들은 각기 자기들의 성경을 굳게 지켜 양보하지 않았다.

P273 아비케나의 커다란 철학적 관심 가운데 하나는 보편적 개념이라는 영원한 문제로, 이것은 나중에 나중에 스콜라 철학의 중심 문제가 되었다.

P274 아퀴나스가 나중에 믿었던 것처럼, 아베로에스는 신의 존재를 합리적 근거로 증명할 수 있다고 믿었다. 영혼에 대해서는 아리스토텔레스와 마찬가지로 ‘누스’를 불멸이지만, 영혼은 불멸이 아니라고 생각했다.

P277 스콜라 철학은 하나의 운동으로 결론이 사전에 제한을 받고 있다는 점에서 고전 철학과는 다르다. 그것은 정통 신앙의 궤도 내에서 작용해야 한다.

P279 그러나 어떤 면에서 교회가 속세 문제로 광범위하게 성공을 거둔 것이 오히려 이미 교황권의 쇠퇴를 나타내고 있었다. 교회의 세속적 세력이 튼튼해질수록 내세 문제에 대한 권위가 반대로 시들어갔기 때문이다. 이런 사정이 나중에 종교개혁으로 이어지게 된 것이다.

P282 알베르투스 마그누스와 그 제자 아퀴나스는 도미니크 수도회의 수도사였으며, 로저 베이컨과 둔스 스코투스와 윌리엄 오컴은 프란체스코 수도회 소속이었다.

P285 아퀴나스의 학설은 신플라톤주의의 이론과는 반대되는 가르침을 나타냈다. 신플라톤주의에는 보편적 개념과 특수적 개념이라고 하는 존재 영역의 이원론이 있다.

P287 스콜라 철학의 말을 빌리자면, 이것은 본질과 존재라는 말로 표현된다. 사물의 본질이란 그것의 성질, 즉 사물의 본성이다. 존재는 사물이 있다는 사실을 직시하는 명사이다. 이들 명사는 본질도 존재도 독립적일 수 없다는 뜻에서 추상적이다.

P289 신의 존재 증명의 네 번째는 유한한 사물의 완전성의 정도가 각기 다르다는 점을 인식하는 것에서 출발한다.

P290 신플라톤주의의 신이 어느 정도 세계와 공존적인 반면에, 아퀴나스의 신은 창조된 세계보다 훨씬 위에 있는 일종의 무형의 사제장이다. 따라서 신은 모든 적극적인 성질을 무한히 가지고 있으며, 이것은 신이 존재한다는, 있는 그대로의 사실에서 어떻게든 나온다고 생각된다. 유한한 정신은 긍정적 정의에는 도달할 수 없다.

P291 프란체스코 수도회 학자들은 지능 분야와 신양 분야를 분명히 나누어, 신학 자체를 고전 철학의 의존으로부터 해방시킬 작정이었다. 동시에 철학은 신학적인 목적에 예속되어 있던 관계를 끊게 되었다.

P296 윌리엄 오컴에 의하면, 플라톤과 아리스토텔레스의 신봉자들에게서 볼 수 있는 일반적 존재론은 불가능하다. 실재는 단수인 개체 사물에 속하고, 이것만이 직접 확실한 지식을 낳는 경험의 대상이 될 수 있었다. 이것은 존재를 설명하기 위해서는 아리스토텔레스 형이상학의 정교한 기구가 넘쳐난다는 것을 의미했다. ‘적은 것으로 많은 것을 한다는 것을 헛되도다’라는 오컴의 말을 해석하지 않으면 안 되는 것도 이런 뜻에서다. ‘실재물을 필요 이상으로 과장해서는 안 된다’는 또 다른 더욱 유명한 말의 근본도 이것과 같다. 이 격언은 그의 저서에는 없지만 ‘오컴의 면도날’이라고 알려지게 되었다.

P298 아마도 가장 위대한 중세의 종합적 사고는 단테의 저서에서 볼 수 있을 것이다. 그가 <신곡>을 썼을 당시, 중세는 실로 해체되어 가고 있었다. 그런데 여기에서 우리는 마침내 전성기를 지나친 하나의 세계를 개관해 볼 수 있다. 우리는 아퀴나스의 아리스토텔레스의 부흥기와 이탈리아의 도시 국가에 아직도 남아 있는 겔프당(교황당)과 기벨린당(황제당)의 당쟁 싸움을 되돌아보게 된다.

P307 그리스 사상에는 죄의식이 결여되어 있었다고 말해도 좋을 것이다.

그리스도 교도는 지상의 삶을 소중한 내세의 준비로 보고, 인간 존재의 비참함을 실천적인 죄의 무거운 짐으로부터 인간을 정화시키기 위해 부과된 시련이라고 보았다. (중략) 그리스인에게 덕이란 덕 자체의 보상인 반면, 그리스도 교도는 신이 덕을 가져야 한다고 명하기 때문에 덕을 가져야 했다.

P308 이와 같은 전후 관계에서 철학은 종교적 기능을 가지기에 이르렀다. 신앙은 이성을 능가하지만, 신자는 이성이 될 수 있는 한 신앙에 도움을 주어 불신에 맞서는 자신을 강하게 해주기 대문이다. 따라서 중세에 철학은 신학의 시녀가 되었다.

제6장 근대 철학의 융성

P312 르네상스가 직접적으로 인생관 전반에 영향을 준 데 반해, 휴머니즘 운동은 사상가와 학자의 영역에 머물러 있었다.

P316 언론과 비판의 자유가 있어서, 인쇄 문자가 광범위하게 보급되어 마음껏 탐구할 수 있게 되었다.

P318 스콜라 철학의 교회 문학과, 14세기와 동시에 나타나기 시작하는 각국어의 세속 문학 사이에 명확한 대조가 있는 것과 같은 맥락이다.

P320 르네상스 운동의 선두주자는 피렌체이다. 아테네 이외의 그 어느 곳도 이 정도로 균형을 이룬 예술가나 사상가를 낳은 곳은 없었다. 단테, 미켈란젤로, 레오나르도는 그 중 몇몇 사람에 지나지 않지만, 그들은 모두 피렌체 사람이었으며, 나중에 출현한 갈릴레이도 마찬가지였다. 단테의 추방을 초래한 피렌체의 내분은 마침내 메디치가의 지배로 끝났다.

P321 철학에서 이탈리아 르네상스는 전체적으로 보아, 위대한 업적을 낳지 못했다. 이때는 오히려 자료를 재발견하는 시대였다. 철학적으로 사고하는 위대한 시대라기보다는 특히, 플라톤 연구가 다시 아리스토텔레스학파에 도전하기 시작했다. 15세기 초에는 코시모 데 메디치 아래에서 피렌체에 피렌체 아카데미가 대부한다. 이 연구 기관은 기존의 대학과는 반대로 플라톤을 장려했다.

P322 이와 같은 사건은 권력의 본질과 정치적 성공에 대한 반성을 일으키기에는 안성맞춤이었다. 마키아벨리는 나중에 무기를 가지지 않는 예언자는 언제나 실패한다고 쓰고, 사보나롤라의 예를 들었다.

1513년 유명한 <군주론>을 로렌츠 2세에게 바쳐 메디치가의 총애를 얻으려고 했지만, 잘 되지 않았다.

마키아벨리의 정치학에 관한 위대한 두 저서는 <군주론>과 <로마사론>이다. <군주론>은 독재 권력을 획득하고 유지하는 방법과 수단을 연구하려는 것임에 반해, <로마사론>은 각종 형태의 지배하의 권력과 그 운용을 전반적으로 연구하려는 것이었다. <군주론>의 가르침은 덕 있는 지배자가 되는 길에 대해서 충실히 조언을 하려는 것이 아니었다. 오히려 그것은 정치 권력의 획득에 유용한 흉계가 몇 가지 있다는 것을 인정한다.

P325 인습적인 도덕 기준에 대해서 <군주론>은 지배자가 여기에 구애되어서는 안 된다는 것을 매우 분명하게 말하고 있다. 편의상 도덕률에 따를 것을 요구 받지 않는다면, 지배자는 이것을 파기해도 좋다. 실재로 권력에 머물고 싶다면 파기해야 되는 경우도 많다. 이와 동시에 지배자는 덕이 있는 것처럼 보여야 한다. 이 표리부동한 행동에 의해서만 비로소 지배자는 지가 지위를 유지할 수가 있다.

P328 에라스무스의 <우신예찬>에서는 인간의 약점에 대한 많은 조소 외에도 종교 제도와 주교들의 타락에 대한 격렬한 공격을 볼 수 있다.

P322 종교개혁이 미친 결과 가운데 하나는 영국의 경우와 같이 종교가 국민적 기반에서 공공연하게 정치 문제가 되었다는 것이다.

미국에서는 어떤 로마 가톨릭 교도도 미국 대통령직을 계승할 수 없다는 관습법이 1960년까지 남아 있었다.

P334 프로테스탄트라는 말 자체는, 1529년에 황제가 보름스 의회의 조항을 재도입하려던 황제의 기도에 항의하여, 개혁파 종교를 지지하는 사람이 낸 호소에서 나온 말이다.

P335 교리면에서 아우구스티누스학파에 속한 칼뱅주의는 루터의 복음주의보다도 엄하고 완강했다. 그것은 청교도의 이상에 강하게 자극 받아, 구원이란 예정의 문제라고 주장한다.

개혁파의 종교와 그 청교도적 특징은 근대 교역의 융성을 가져왔기 때문이다.

P336 교의적으로 예수회는 프로테스탄트 교도가 채용하고 있던 아우구스티누스의 가르침에 반대하고, 특히 자유 의지를 강조했다. 그들의 실제 활동은 전도 사업과 교육과 이단 근절이었다.

P345 천문학에서 갈릴레이는 태양중심설을 취했고, 더 나아가 몇 가지 중요한 발견을 했다. 네달란드에서 막 발명한 망원경을 완성해서, 그는 많은 사실을 관측하여, 천계에 대한 아리스토텔레스의 잘못된 생각을 결정적으로 논파했다.

망원경은 수성의 위성들을 밝혔고, 이 행성들이 케플러의 법칙에 따라서 모행성 주위를 회전한다는 것이 자연스럽게 밝혀졌다.

P346 아이작 뉴턴은 1687년에 나온 <자연 과학의 수학적 원리>에서 그는 운동의 세 가지 법칙을 설명하고, 이어 역학의 연역적 설명을 그리스식으로 전개했다. 제1법칙은 갈리레이의 원리를 일반화해서 말한 것이다. 모든 물체는 방해받지 않으면, 전문용어로 말해서 등속으로, 일직선으로 일정한 속도로 움직인다. 제2법칙은 힘을 비등속 운동의 원인이라고 정의하여, 힘이 질량과 가속도의 곱에 비례한다고 규정했다. 제3법칙은 모든 작용에는 서로 동등한 반작용이 있다는 원리이다. (중략) 만유인력의 법칙은 물질의 그 어떤 두 분자 사이에는 그 질량의 곱에 비례하고, 거리의 제곱에 반비례하는 인력이 작용하고 있다고 설명한다.

P349 그때까지 귀납법의 형식은 실례를 단순히 열거한 것에 불과했다. 베이컨은 더 강력한 절차같은 것이 발견된다고 생각했다. 그것은 연구 중에 있는 사물 중에서 주어진 성질을 공유하고 있는 사물의 목록과, 그런 성질을 약간 다를 정도로 가지고 있는 사물의 목록을 작성하는 것이었다.

P351 인간이 빠지기 쉬운 여러 가지 오류에 대한 베이컨의 설명은 그의 철학 가운데 가장 빛난다. 우리는 네 가지 타입의 정신적 약점에 빠지기 쉽다고 그는 말한다. 그는 이것을 ‘우상’이라고 부르고 있다. – 종족의 우상, 동굴의 우상, 시장의 우상, 극장의 우상

P355 리바이어던은 인간보다 크고 강하고, 보통 사람과 마찬가지로 죽을 운명을 가지고 있지만, 신과 같은 존재이다.

르네상스 시대에는 수학에 마음이 쏠리는 경향이 차차 눈에 띄기 시작했다. 르네상스 이후에 사상가의 관심을 모은 또 하나의 문제는 방법의 중요성이었다.

P357 스웨덴의 겨울이 한창일 때, 한밤중의 이 비철학적 기상 시간(5시)을 데카르트는 견딜 수 없었다. 그는 병을 얻어 1650년 2월에 죽었다.

P359 결국 의심하는 자가 인정하는 것도 자기가 의심을 하고 있다는 말이다. 이것이 데카르트의 기본 공식, ‘나는 생각한다. 고로 나는 존재한다’의 바탕이 된다. 여기에 바로 형이상학의 분명한 출발점이 있다고 데카르트는 생각했다.

P361 데카르트 철학은 이와 같이 사고를 의심할 여지가 없는 출발점으로 강조하는데, 이것은 그후 합리론과 경험론 두 진영의 유럽 철학에 영향을 끼쳤다.

데카르트 철학은 정신과 물질 사이에 예부터 있던 이원론을 들추어, 대결해야 하는 정신과 육체 관계의 문제에 초점을 맞춘다.

P363 데카르트는 물질과 정신은 서로 다른 실체이며, 각기 자기 충족적이기 때문에 아무래도 상호 작용을 미칠 수 없다고 인정했다.

P368 신과 우주, 즉 모든 사물의 총체는 동일하다. 이것이 스피노자의 유명한 범신론이다. 스피노자의 설명에 신비주의의 흔적을 조금도 볼 수 없다는 것은 강조되어야 할 점이다. 문제 전체가 놀라울 만큼 교묘하게 조립된 한 조의 정의와 공리에 입각한 연역 논리의 연습일 뿐이다. 이것은 아마도 철학사상 가장 돋보이는 체계적 구성의 한 예일 것이다.

P369 정신의 본성은 어떤 무시간의 관점에서 사물을 지각한다.

자유인은 죽음에 대해 생각하지 않는다. 자유인의 지혜는 죽음에 대한 명상이 아니라 삶에 대한 명상이다.

P373 그러나 라이프니츠를 때로 어렵게 만드는 재미있는 이유가 또 하나 있었다. 이것은 그의 철학의 이중성에서 비롯된다. 한편에는 단자론으로 끝나는 실체의 형이상학이 있고, 다른 한편에는 많은 점에서 형이상학적 사고와 병행하는 논리설의 주장이 있기 때문이다.

P374 라이프니츠의 형이상학에 관한 이론은, 앞서 말했듯이 단자에 의해서 실체 문제에 대답하는 것이었다.

P385 일상 언어에서 출발하여 새로운 탐구를 하기 위해 한층 날카로운 언어 도구를 만들어 내는 것은, 바로 과학과 철학이 할 일이다.

제7장 영국 경험론

P390 이 시대부터 영국인은 타협을 사랑하는 전형적인 성향을 이어받는다. 사회 문제상, 이것은 개혁보다는 오히려 개선에 대한 관심을 뜻한다.

P391 이 개인주의라는 이론은 대체적으로 합리론적 이론이며, 이성을 무엇보다도 중요한 것으로 여겼다.

P392 데카르트 철학서에서 발전의 주류가 두 갈래로 흘러 나왔다. 하나는 합리론적인 전통의 부활로, 17세기의 중심인물을 스피노자와 라이프니츠였다. 또 하나는 일반적으로 영국 경험론이라고 일컬어 지는 것이다.

P394 존 로크의 <인간오성론>에서 처음으로 우리는 정신의 한계와, 우리가 수행할 수 있는 탐구의 한계를 제시하려는 솔직한 시도를 보게 된다.

P395 일반적으로 관념을 그 대상에 따라서 두 가지 형태로 나뉜다. 먼저, 우리의 오감을 통한 외계의 관찰에서 오는 감각의 관념이 있다. 또 하나는 정신이 자기를 관찰할 때 생기는 반성의 관념이다.

P396 복합 관념은 실체와 양태와 관계로 세분된다. 실체는 그것만으로 존재할 수 있는 사물의 복합 관념임에 반해, 양태는 실체에 의존한다. 관계는 로크 자신도 이제 막 안 것처럼, 실제로는 조금도 그가 말하는 뜻에서의 복합관념이 아니다. 관계는 그 자체가 한 부류이며, 비교하는 정신 작용에서 생긴다.

P400 수많은 사상가 중 로크는 가장 심오하지도 않고 가장 독창적이지도 않지만, 그의 저서는 철학과 정치에 지울 수 없는 많은 영향을 미쳤다. 철학에서 그는 신경험론의 선두에 섰는데, 이 사상적 경향은 처음에는 버클리와 흄이, 나중에는 벤담과 존 스튜어트 밀이 발전시킨 것이다. 이와 같이 18세기 프랑스 백과전서파 운동도 루소와 그의 추종자들을 제외하면 거의 로크적이었다. 마르크스주의가 과학적인 냄새가 나는 것을 로크의 영향 때문이다.

P405 버클리는 시각은 외적인 사물에 대한 것이 아니라, 정신 안에 있는 관념이라고 그는 말한다.

P406 우리는 같은 경험이라도 그것이 경험으로서 정신 안에 기재되는 한, 경험이라 할 수 있을 뿐 아니라, 우리가 이를 인정하지 않으려는 것도, 그것을 경험했을 때만 할 수 있는 일이다.

P414 이렇게 연속적이지 않다면 지각끼리의 관계는 달리 지각되지 않는다. 바로 여기에 데카르트적 합리론과 로크 일파의 경험론 사이에 근본적으로 다른 점이 있다. 합리론자는 사물끼리의 사이에 긴밀한 관련이 있다고 생각하고, 이것은 알 수 있다고 주장한다. 한편 흄은 이와 같은 관련이 있다는 것을 거부한다. 또는 있다고 해도, 우리는 절대로 이것을 알 수 없을 것이라고 말한다. 우리가 알 수 있는 것은 인상 또는 관념의 연속뿐이며, 따라서 달리 더 깊은 관련이 있는가의 여부의 문제는 생각하는 것조차 낭비라는 것이다.

P415 흄은 “어떤 철학자들은 우리가 시시각각으로 이른바 ‘자아’를 깊이 의식하고 있다고 생각하고, 우리가 자아의 존재와 존재 안에서의 자아의 연속성을 느끼고 있다고 여겨, 논증의 증거 이상으로 자아의 완전한 동일성과 단순성을 확신한다”고 말하고 있다.

제8장 계몽주의와 낭만주의

P429 철학적으로 보았을 때, 낭만주의 운동은 하나의 영향을 두 가지 반대 방향으로 미쳤다고 해도 좋을 것이다. 첫째는 이성을 지나칠 정도로 강조한 것이고, 그와 동시에 우리가 착수하고 있는 문제에 조금이라고 진지하게 머리를 돌리기만 하면 모든 어려움은 영원히 해결될 것이라는 비현실적인 희망을 품게 했다는 것이다.

P432 <백과전서>는 여러 면에서 18세기 계몽운동의 상징이다. 냉정하고 합리적인 토의가 강조되며, 목표는 인류의 새롭고 행복한 앞날을 향하여 일을 한다는 것이었다. 이와 동시에 이성을 반대하는 낭만주의 운동이 일어났다.

P435 낭만주의 운동의 형성에 강력하게 영향을 끼친 것 중 하나가 루소가 이성에 반하여 감정을 옹호한 것이다.

P437 데카르트 이후의 유럽 철학은 우리가 살펴본 대로, 서로 다른 두 가지 방향으로 발전했다. 한편으로는 대륙 철학의 각종 합리론적 체계가 있고, 다른 한편으로는 영국 경험론의 전반적 방향이 있다.

P438 칸트는 흄이 한 것처럼 경험에 의해서 개념을 설명하려고 하지 않고, 개념으로 경험을 설명하려고 햇다.

P439 이와 같이 정신이 경험을 지식으로 만든다는 이성의 일반관념을 칸트는 아리스토텔레스의 말을 사용해서 범주라고 부른다.

P440 칸트는 명제를 서로 구별하는 방법과 함께 다른 분류 기준을 도입한다. 원칙적으로 경험과 무관한 지식을, 그는 아르리오리(연역명제)라고 부른다. 나중에 경험에서 나오는 것은 무엇이든지 ‘아포스테리오리(귀납명제)라고 부른다. 중요한 것은 이들 두 분류가 서로 교차한다는 것이다.

P442 헤겔은 나중에 이성은 사람들을 결부시키지만, 지식은 사람들을 서로 떼어놓는다고 표현했다. 사람들은 모두 이성적, 또는 이성이 부여되어 있는 한 평등하지만, 지식에 관해서는 불평등하다고 말해도 좋을 것이다. 지식이란 적극적 지성이며, 이 점에서 사람들은 실제로 심각할 정도로 불평등하기 때문이다.

P454 변증법은 몇 가지 점에서 ‘선’의 형상에 접근하는 소크라테스적 노력을 생각나게 한다. 선의 형상에 대응하는 것이 헤겔의 이른바 ‘절대적 정신’이다. 소크라테스의 변증법이 특정한 가설을 타파하고 마침내 ‘선’의 형상에 이르는 것처럼, 헤겔의 변증법도 ‘절대적 정신’에 이른다.

P459 처음에 하나의 진술이 있고, 다음에 이것이 반대 진술의 대립을 받아, 마지막에 이 두 개가 하나로 합쳐져서 하나의 복합체가 된다.

P462 변증법에서 나오는 또 다른 독특한 편견은 헤겔의 ‘3’이라는 숫자에 대한 편애이다. 변증법이 정립과 반정립과 종합이라고 하는 삼단계로 이루어지기 때문에 모든 것이 3에서 나오는 것처럼 보인다. 이와 같이 무엇이든지 나눌 필요가 있을 경우 헤겔은 그것을 셋으로 나눈다. 예를 들어 역사에 대한 설명에서 그는 동양 세계, 그리스 세계 및 로마 세계, 마지막으로 게르만 세계를 인정한다.

마찬가지로 <철학적 과학의 백과사전>에도 정신의 3단계에 따라 3부로 나눈 것을 볼 수 있다. 첫째는 존재 같은 것이 있는데, 이것은 논리를 낳는다. 다음에는 정신이 자기 불화의 단계를 거치도록 되어 있는데, 여기에서 정신은 다른 존재의 상태에 놓여 있다.

P463 변증법에 관한 한, 헤겔이 상당한 통찰력으로 정신의 작용을 나타내고 있다는 것을 우리가 인정할 만큼 정신 작용은 변증법적인 틀을 따르는 일이 많기 때문이다. (중략) 헤겔 학설은 비코가 1세기 전에 말하기 시작한 역사의 중요성을 분명히 강조하고 있다.

역사적 상황에 대해서 헤겔은 ‘절대자’가 가까이 있다고 느끼고 있었다. 따라서 그의 견해로 볼 때 항상 사건 후에 생기는 철학 체계를 수립하는 것은 옳은 일이었다. 이것을 <법철학> 서문에 인상적으로 표명했다. ‘미네르바의 부엉이는 어둠이 닥쳐오지 않으면 날지 않는다.’

è 그 의미가 궁금해 찾아 보았더니 미네르바의 부엉이(지혜 혹은 철학)가 낮이 지나고 밤에 그 날개를 펴는 것처럼, 철학은 앞날을 미리 예측하는 것이 아니라 이미 이루어진 역사적 조건이 지나간 이후에야 그 뜻이 분명해진다는 의미이다.

P468 셸링은 소극적 철학과 적극적 철학을 구별한다. 스콜라 철학의 용어를 빌리자면, 소극적 철학은 개념이나 보편, 본질 등과 관계가 있다. 그것은 사물의 ‘본질’을 다룬다. 한편 적극적 철학은 현실의 실존, 또는 사물의 ‘실재’에 관계된다.

P469 실존주의 원리는 존재가 본질보다 앞선다고 한다. 다른 말로 하면, 우리는 처음에 하나의 사물에 존재한다는 것을 알고, 나중에 이것이 무엇인지 알게 된다. 또 이것은 특수한 것을 보편적인 것 앞에 또는 아리스토텔레스를 플라톤 앞에 놓는 것이 된다.

P473 쇼펜하우어는 합리론 체계의 낙관론 대신에, 행복이 깃들 수 없는 아주 어두운 견해를 가지고 있다.

P474 쇼펜하우어에 따르면, 고통에 찬 이런 상태의 해결은 불교 신화에서 구해야 한다. 우리의 고통을 야기시키고 있는 것은 바로 우리 의지의 작용이다. 의지를 속이면 우리는 결국 열반, 즉 무에서 구원을 얻을 수 있다.

헤겔학파의 합리론에 맞서, 쇼펜하우어의 철학은 의지의 중요성을 강조한다.

P475 니체가 하려고 했던 일은, 가장 뛰어난 인간, 즉 성격이 가장 건전하고 가장 힘찬 인간을 최상위로 밀어 올리려는 것이었다.

P477 쇼펜하우어와 마찬가지로 그도 의지의 우위를 인정한다. 더 나아가 견고한 의지를 선한 사람의 둘도 없는 특징으로 보는 데 반해, 쇼펜하우어는 의지를 여러 악의 근원으로 보았다.

니체는 두 가지 타입의 인간과 그 각각의 도덕을 구별한다. 그것은 지배자와 노예이다. 이 구별에 입각한 유리학설은 <선악의 피안>이라는 책에서 자세히 언급되고 있다. 한편으로는, 지배자의 도덕이 있는데, 여기에서는 선이 독립, 관용, 자기 의존 등을 배포하고 있다. 사실 그것을 아리스토텔레스가 말하는 위대한 영혼을 가진 인간의 모든 덕목이다. 반대의 결함을 비굴, 비애, 용기 없음 등으로 이들은 악한 것이다.

니체는 대문호로, 그의 저서는 철학이라기보다는 시적 산문에 가깝다.

제9장 공리주의 이후

P483 애덤 스미스는 <국부론>에서 처음으로 한 나라의 경제 생활에 각종 힘이 작용하고 있다는 것을 연구하려는 시도가 이루어졌다. 특히 중요한 하나의 문제로 떠오른 것은 분업의 문제이다.

P484 마르크스의 약간 감정적인 이론은 이와는 달리 나름대로 헤겔의 철학에 근원을 둔 비타협적 이상주의를 유지해 간다. 여기에서 마르크스 이론의 목표는 폭력적 수단으로 현존 질서를 완전히 변혁하는 일이다.

P484 공리주의 운동의 이론은 선이 쾌락이고 악이 고통이라고 주장한다.

P489 정치 문제에서 제임스 밀은 사람들은 논증에 의해서 설득되며, 행동하기 전에 합리적 평가를 내리는 것을 좋아한다고 생각했다. 이것과 병행하는 것이 교육의 효능을 지나치게 믿는 신념이다. 이들 편견의 표적이 된 것이 제임스 밀의 아들 존 스튜어트 밀로, 아버지의 교육 이론은 그에게 가차 없이 해를 입혔다. “나는 한 번도 소년이었던 적이 없다’고 그는 나중에 불평했다. “크리켓을 한 일은 한 번도 없다” 그 대신 그는 세살 때부터 그리스어를 배우고, 다른 모든 것도 마찬가지로 때 아닌 무렵부터 시작되었다. 이 무서운 경험으로 당연한 일이지만, 그는 21세도 채 되지 않아서 신경 쇠약이 되었다.

P493 <자유론>에서 밀은 사상과 토의의 자유를 강력하게 옹호하여, 시민의 생활에 간섭하는 국가 권력의 한계시를 제시하고 있다. 그는 특히 그리스도교가 모든 선의 원천이라고 하는 점에서는 반대한다.

P494 맬서스는 사람들은 ‘자제’를 해서 인구수를 억제할 수 있도록 교육받아야 한다는 것이다. 맬서스는 기혼자였으나, 이 이론을 실천하는 데는 훌륭한 솜씨를 보였다. 4년 동안에 그는 세 아이의 아버지가 되었다.

P495 사회 분야에서 이 경쟁은 약간의 규칙에 따라야 하는데 반해, 다윈주의 자연계의 경쟁에는 아무런 제약이 없다. 적자생존 이론은 정치 용어로 번역되어, 20세기 독재권의 정치적 사고의 몇 가지를 움직였다.

P496 그러나 논쟁이 최고조에 이르렀을 때는 인간과 원인류의 조상이 같은가라는 문제가 사람들의 감정을 몹시도 자극했다.

노동가치설에 의하면, 상품의 교환 가지는 오직 거기에 들어간 노동량에 따라 결정된다는 것이다.

P497 사회주의에 철학적 바탕을 주는 일은 마르크스에게 남겨지게 되었다. 이 점에서 그의 경제학은 리카도의 노동가치설을 바탕으로 했고, 철학적 논의의 수단은 헤겔의 변증법을 바탕으로 했다.

P499 헤겔이 볼 때 역사 진로는 ‘절대자’를 향해 노력하는 정신의 점차적 자기 실현이다. 마르크스는 정신 대신에 생산 양식을 놓고, ‘절대자’ 대신에 계급이 없는 사회를 놓는다. 일정한 생산 조직은 이윽고 이 조직과 결부된 각종 사회 계급 사이에 내부적 긴장을 낳게 된다. 이와 같은 마르크스의 모순은 분해되어 더 고차원적인 종합 명제가 된다. 변증법적 투쟁이 취하는 형식은 계급 투쟁이다. 이 싸움은 사회주의하에서 계급이 없는 사회가 나올 때까지 계속된다.

P500 마르크스는 <포이어바흐에 대한 테제>에서 “철학자는 세계를 여러 가지로 해석해 왔을 뿐이다. 참다운 과제는 세계를 변혁하는 일이다.”라는 유명한 격언으로 표현했다.

P502 변증법적 유물론은 경제적 영향이 사회의 생명을 형성하는 데 중요하다는 것을 지적한 점은 가치가 있지만, 이 한 가지 주요 개념을 지나치게 단순화했다는 점에서는 잘못했다.

‘반동’은 문자 그대로 해석하자면, 당신이 뒤로 돌아서 진보를 방해하고 있다는 것이다.

P504 역사의 변증법적 진화에 관한 마르크스의 예측이 모든 점에서 적중하고 있는 것은 아니다. 그는 자유 경쟁 방식이 결국 독점 형식으로 끝날 것이라고 예언했는데, 그것은 맞는 면이 있다. 그러나 여기까지는 전통적 경제 이론으로도 알 수 있는 일이다. 그러나 마르크스의 잘못은 부자가 더욱더 부자가 되고 가난한 사람이 더욱더 가난해져서, 마지막에는 이 ‘모순’의 변증법적 긴장이 높아지고, 혁명을 불러일으키는 결과가 된다고 가정한 점이 있었다. 역사적 사실은 조금도 그렇지 않다. 반대로 세계의 산업 국가는 경제 분야에서 행동의 자유를 제한하고, 사회 복지 계획을 도입하여, 적나라한 경제 투쟁을 완화시키는 법을 여러 가지로 고안했다. 혁명은 마르크스가 예언한 대로 유럽의 산업화된 지방이 아니라, 농업 국가이던 러시아에서 일어났다.

P505 콩트는 평생 건강하지 못해서, 가끔 정신적 우울로 고통을 받아 자살 직전까지 갔다.

P510 탐구는 어떤 종류의 불만이나 불안에서 생기는 것으로, 그 목적은 불안을 주는 영향이 제거되는 휴지 상태를 획득하는 데 있다.

P513 윌리엄 제임스는 <의식은 존재하는가>라는 논문에서 주관과 객관의 전통적 이원론이 인식론의 올바른 관점에 방해가 된다는 것을 제시하려 했다. 제임스에 의하면, 우리는 자의식을 물질 세계의 대상과 마주보고 있는 하나의 실재물이라고 하는 관념을 버려야 한다는 것이다.

P514 경험론대 합리론이라는 전반적인 문제에 관해서, 제임스가 설정한 유명한 구별을 살펴볼 필요가 있다. 이 견해에 따르면 합리론자의 이론은 물질적인 것을 희생하고 정신적인 것을 강조하는 경향이 있다.

P515 그는 하나의 방법으로서 프래그머티즘이 아무런 특수한 결과를 지시하는 것이 아니라, 단순히 세계를 처리하는 하나의 길에 지나지 않는다는 것을 조심스럽게 주장한다.

P520 논리학을 완전하다고 생각한 칸트 이래, 논리적 이론의 연구에 커다란 변화가 일어나기 시작했다. 특히 수학공식에 의해 논리적 증명을 다루는 새로운 형식이 발전하기 시작했다.

P521 그의 정의는 화이트헤드와 내가 <수학원리>에서 준 정의와 거의 같다. 여기서 기술되어 있는 것은 하나의 수는 일정한 부류와 비슷한 모든 부류의 부류라고 하는 것이다.

제10장 현대철학

P540 앙리 베르그송은 원래는 루소와 낭만주의 운동까지 거슬러 올라가는 비합리주의의 전통에 서는 사람이다. 프래그머티스트와 마찬가지로, 베르그송은 무엇보다 행동을 강조한다.

P542 삶은 본질적으로 연속적인 것이며, 지능은 이를 이해하지 못한다. 이 점에서 우리는 직관에 의지해야 하는 것처럼 보인다.

P544 행동주의파 심리학은 실증주의에서 갈려 나온 것이다. 그것은 언뜻 보기에는 낡은 내성적인 심리학의 신비적인 실재물을 부정하고, 공공연한 행동에 찬성의 뜻을 나타낸다. 사람들이 행동하리라고 생각되는 것만이 중요하다. 기껏해야 우리는 일정한 상황에서 일정한 방법으로 행동하고 싶어하는 성향을, 행동을 기술하기 위한 우리의 개념적인 틀 위에서 이용하는 것이 고작이다.

P553 한 인물이 자기 노력에 의해 향상할 수 있다는 관념은 비교적 최근에 나온 것이다.

P554 사람은 자신의 끊임없는 노력을 통해서 사회적 지위와 몸의 안녕을 얻는다.

이 시대가 전반적으로 자유주의적인 정치 사상을 갖고 있었다는 점이다.

P558 비합리주의의 주된 철학적 특징은 최근 프랑스와 독일 철학에서 매우 지배적인 역할을 해 온 실존주의 이론의 부활에서 볼 수가 있다.

대륙에서는 실존주의 이론과 함께 전통적인 형이상학에의 복귀가 나타났다.

P559 오늘날까지 서양 문명이 세계를 지배할 수 있었던 것은 그 기술과 그 기술이 낳은 과학적, 철학적 전통 때문이다.

철학으로서의 합리론은 인간 존재의 뜻을 확실하게 설명할 수 없다고 여겨진다. 개념의 전체를 사용할 때, 합리론자는 전반적인 기술은 주지만, 이것으로는 각 인간의 경험의 특이한 맛을 포착할 수는 없다. 이 명백한 결점을 극복하기 위해, 실존주의는 키에르케고르가 실존주의적 사고 양식이라고 부르는 것에 의존한다.

P560 우선 우리는 이런 사고가 요구하는 의미에서 볼 때, 인간의 삶 속에는 의의나 가치가 없다고 말하고 싶어질지도 모른다. 인생의 목적은 될 수 있는 한 재미있게 사는 것이다. 앞날의 목적은 공상적인 것이다.

칼 야스퍼스는 처음에 심리학, 특히 정신병리학 문제에 관심을 둔 것을 계기로 철학으로 전환했다. 그의 철학 연구의 중심에 서는 것은 인간이다. 이런 뜻에서 우리는 그의 실존주의를 휴머니즘이라고 말할 수 있다. 이 말을 샤르트르가 자기 철학에서 사용한 것이다. 그러나 르네상스의 객관적 인본주의와는 대조적이며 실존주의는 기껏해야 주관적 휴머니즘을 제공하는데 지나지 않는다.

P562 우리가 자유라고 느껴도 거기에는 어떤 근심하는 기분이나 공포의 기분이 따른다고 한다. 일반적으로 현존재의 단계가 이성이 지배되는 데 반해, 자아 존재는 기분에 지배된다고 말해도 좋을 것이다.

P566 전반적인 철학에서 마르셀이 강조하는 것은 해부하고 분석하는 보통의 반성을 넘는 필요성이다.

P567 논리실증주의는 과학이 우리에게 총체적인 지식을 주고, 낡은 형태의 형이상학은 엄밀하게는 공허한 말장난에 지나지 않는다고 주장한다.

P569 실증주의 입장의 또 다른 문제는 모든 철학적 사고를 횡설수설이라며 거부한다는 점이다.

P570 실증주의 운동은 다른 종류의 많은 유파를 낳았다. 이들 중 가장 중요한 유파는 영국 철학을 과거 수 십년 동안 지배해 온 언어분석파이다. 그것은 논리실증주의와 마찬가지로 모든 정통적인 철학적 혼란은 언어의 조잡한 사용법의 결과라는 원리에 서 있다. 모든 의문은 올바르게 공식화하면, 명확한 대답이 나온다고 그들은 주장했다. 철학적 의문이 언어의 부주의한 남용에서 생긴다는 것이 분석의 과제이다.

맺는말

P575 지식의 습득 외에 필요한 것은 이와 같이 자기 것이 된 문제에 대해서 어느 정도 진지한 숙고를 더해야 한다는 것이다.

P576 철학이 줄 수 있는 것은 경험적 연구의 결과를 바라보는 길이며, 이것은 과학이 발견한 것을 모아서 정리하는, 말하자면 하나의 틀이다.

P578 사회적 동물로서의 인간은 세계에 대한 발견에만 관심을 갖는 것이 아니다. 인간의 또 하나의 과제는 세계 안에서 행동하는 것이다.

P581 인간에게 성찰하지 않는 삶은 정말로 살 만한 가치가 없는 것이다.

3. 내가 저자라면

저자가 서문에서 밝혔듯이 이 책의 목적은 탈레스에서 비트겐슈타인에 이르는 서양 철학 사상과 이들의 역사적 배경을 알아보는데 있다. 방대한 서양 철학 사조를 한 권의 책에 담아내는 것도 어렵겠지만 이를 읽고 이해하며 흐름을 파악하는 일 또한 쉽지 않았다.

하지만 철학에 대한 심도 있는 지식을 기반으로 구성한 각 사조에 대한 비판적 의견이나 타사조와의 비교는 전반적인 그림을 이해하는데 큰 도움이 되었다. 또한 지면과 관련되는 사진과 개념의 해설 도형은 저자의 본 서에 대한 애정과 각고의 노력을 알 수 있는 지표로 보인다. 또한 독자에게는 복잡한 머리를 시원하게 식혀 줄 한 줄기 바람 같은 역할을 해주는 것 같다.

고대 그리스철학부터 시작해 현대철학까지 각 시대에 활동한 철학자를 구분하는 일이 쉽지 않다. 내가 저자라면 시대별 철학 계보를 그리고 철학자별 주요 관념이나 철학사에서의 기여도를 표로 정리해 독자의 이해를 돕고 싶다. 또한 책을 읽으며 여러 번 느끼는 것이지만 텍스트를 꼼꼼히 읽어 오탈자를 최소화할 것이다. 본 서에서 발견한 많은 오자들이 책의 품위를 떨어뜨리는 것 같아 안타깝다. 마지막으로 각 장의 제목 외에도 본문에 소제목을 달아 독자들이 중심 내용을 파악하고 길을 잃지 않도록 배려하고 싶다. 좀 더 신경을 쓴다면 책의 마지막에 용어 사전이나 찾아 보기를 추가해 독자들이 이 책을 효율적으로 이용할 수 있도록 했으면 좋겠다.

나는 이 책을 읽으며 세부 내용을 하나도 빠짐없이 이해하려는 노력보다는 전반적인 큰 그림을 조망하고 내가 어떤 철학 사조에 마음이 가는지 알아보고자 했다. 하지만 열렬히 추종하고 싶은 철학자를 발견하지는 못했다. (더구나 이 책이 러셀이 88세이던 1960년에 출간되어 그 후부터 2011년까지 매우 최근의 철학 사조의 조망이 불가능했다.) 하지만 마르크스를 비롯한 후대의 철학자에게 지대한 영향을 끼친 헤겔 철학에 대해서는 좀 더 알아보고 싶은 생각이 들었다.

철학자 강신주는 인문학 카운슬링서 <철학이 필요한 시간>이란 책을 썼다. 니체, 스피노자, 데리다 등 48명의 철학자들이 보낸 유리병 편지를 통해 고민과 불안에 갇혀 있는 사람들에게 솔직하게 삶에 직면하고 상처를 치유하라고 응원한다. 나는 <여자에게 철학이 필요한 시간>이란 책을 써보면 어떨까? 여자의 삶은 구비구비 고비를 만난다. 그 고비에 선 여성들이 참고할 수 있도록 철학자들의 잠언을 정리해보면 어떨까 싶다.

저자는 머리말에서 <서양철학사>를 내놓았음에도 불구하고 이 책을 내 놓는 이유에 대해서 첫째는 철학사 전체를 간결히 조망하고 위대한 철학인 그리스 철학을 넉넉히 논하기 위함이라고 밝혔다. 다음주에 읽게 될 <서양철학사>에서 각 사조의 보다 세세한 주장을 이해할 수 있게 되길 바란다. 아울러 ‘인간에게 성찰하지 않는 삶은 정말로 살 만한 가치가 없는 것이다’라는 러셀의 마지막 말대로 철학에 대한 고찰뿐 아니라 나의 삶에 대한 성찰도 겸해보아야겠다.

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 13 |

북 No.23 – 윌리엄 브리지스 ‘갈림길에서 삶을 묻다’ | 유재경 | 2011.10.02 | 4439 |

| » |

북 No.14 - 버틀런드 러셀 '서양의 지혜' | 유재경 | 2011.07.04 | 4439 |

| 11 | 북 No.8 – 사마천 ‘사기열전’ 두번읽기 | 유재경 | 2011.05.22 | 4499 |

| 10 |

북No.6 - 고운기 '우리가 정말 알아야 할 삼국유사' | 유재경 | 2011.05.07 | 4502 |

| 9 |

북 No.10 – 이순신 ‘난중일기’ | 유재경 | 2011.06.05 | 4529 |

| 8 |

북 No.13 – 이순신 ‘난중일기’ 두번 읽기 | 유재경 | 2011.06.26 | 4545 |

| 7 |

북 No.15 – 버트런드 러셀 ‘서양철학사’ | 유재경 | 2011.07.12 | 4579 |

| 6 |

북No.12 –괴테 자서전 '시와 진실' | 유재경 | 2011.06.19 | 4649 |

| 5 |

북 No.34 - 구본형의 글로벌 경영전략, 코리아니티 | 유재경 | 2011.12.19 | 4750 |

| 4 |

북No.5 - 사마천 '사기열전' | 유재경 | 2011.05.01 | 5739 |

| 3 |

북 No.28 - 잭 웰치 '위대한 승리' | 유재경 | 2011.11.06 | 5943 |

| 2 |

북 No.32 - 신영복 '강의, 나의 동양고전 독법' | 유재경 | 2011.12.04 | 6061 |

| 1 |

북No.2 - 오비디우스 '변신이야기 1,2' | 유재경 | 2011.04.12 | 7390 |