- 유재경

- 조회 수 6064

- 댓글 수 0

- 추천 수 0

1. 저자에 대하여

신영복은 1941년 경남 밀양 출생으로 작가, 대학교수이며 진보적 작가이다. 1963년 서울대학교 경제학과를 졸업하고, 숙명여자대학교와 육군사관학교에서 경제학 강사로 있다가 1968년 통일혁명당 사건으로 구속되어 무기징역을 선고 받았다. 20년 동안 수감생활을 하다가 1988년 특별가석방으로 출소하였다. 수감 중 지인들에게 보낸 서신을 후에 한 권의 책으로 묶어 세상에 내놓았는데 이것이 『감옥으로부터의 사색』이다. 출소 후, 성공회대학교 사회과학부 교수를 역임하였고 2006년 말에 정년 퇴임하였다. 퇴임 당시 소주 포장에 들어가는 붓글씨를 그려주고 받은 1억 원을 성공회대학교에 기부하였다. 현재는 성공회대학교 석좌교수로 재직하며 ‘신영복과 함께 읽기’라는 수업을 통해 학생들과 나눔과 소통을 하고 있다.

육사 교관으로 장교였던 신영복은 군사재판에서

사형이 구형된후 충격을 받고 '아, 이러다 죽을 수도 있겠구나' 생각하고 심각한 고민에 빠진다. 마침내, 그 고뇌와 사색은 20년내내 이어져 완전히 '인간성이 개조'되는 내적 자기혁명을 이루어 낸다. 신영복은 교장의 아들로 성장하여 민중의 삶에 대한 철저한 이해와 남다른 애착은 없었다. 그런데 감옥에서는 밑바닥을 살아온 기층민중과 24시간을 맨살을 부대끼며

살지 않을 수 없다. 이들을 통해 자신이 지식청년으로서 가지고 있던 창백한 엘리트주의적 관념성과 '먹물성'을 통절히 비판하고 뼈아픈 반성을 하게 된다. 감옥에서의 삶은 서로가 알몸으로 부대끼며 가식 없이 숨김없이 사는 탓에, 한방에서

오래 살다 보니 서로의 과거와 생각을 공유하게 되고 자신의 삶과 완전히 다른 세계가 있다는 것을 깨닫게 된다. 한번은

목수출신이 집을 그릴 때 지붕부터 그리지 않고 주춧돌부터 그리는 것을 보고 그는 큰 충격을 받는다. 책이나

이론으로 배운 세계가 현실과 완전히 다를 수 있다는 생각에 그간의 인식틀을 깨부순 것이다. 무엇보다 10여 년 간 교도소에서 노동을 하면서 목공, 영선, 제화공, 재단사 등으로 직접 노동자 생활을 온몸으로 고통을 느끼며

경험했다는 사실은 그 자신의 인간 개조론을 수긍하지 않을 수 없게 한다.

특히, 감옥에서의 비전향 장기수들과의 만남은 이후 그의 사상과 인생관을 결정짓는 계기가 되지 않을 수 없었다. 막연하게 책에서나 보아온 분단과 전쟁의 피투성이 현대사의 이야기를 직접 이를 경험한 빨치산과 투사들을 통해 생생히 들음으로써 '피가 통하고 숨결이 이는 화석'처럼, 살아있는 역사체험을 한다. 또한, 한학자 출신의 사상장기수로부터 동양고전과 철학에 대한 가르침을 받고 서구사상에 매몰된 현실에 대한 자각과 자존을 깨닫고 고전학습에 몰입한 나머지 이후 성공회대에서 동양철학도 강의할 수 있게 된다. 신영복은 현재 서예가로도 명성이 높다. 이도 감옥에서 여러 장기수 선생으로부터 지도 받은 결과라 한다. 한문 서체로 익힌 필법은 한글에도 응용해 민중 정서에 맞게 민체, 연대체, 어깨동무체라는 글씨체를 창안해 독특한 경지를 보여주었다. 그래서 그는 감옥 20년의 삶이 완전히 인생을 바꾼 진정한 '나의 대학시절'이었다고 고백했다. 그런데 그의 동무들은 그가 출소하자 '야, 너 하나도 안 변했네'라고 감탄했다 한다. 그의 삶의 철학과 신념은 변함없이 "더불어 숲"을 이루는 것이었기에.

저서로는 『감옥으로부터의 사색』 『나무야 나무야』 『더불어

숲』 『강의, 나의 동양고전 독법』 『처음처럼』 『청구회 추억』 『느티아래

강의실』 『신영복, 여럿이 함게 숲으로 가는 길』이 있다.

[참고자료]

위키백과 http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8B%A0%EC%98%81%EB%B3%B5

|

신영복의 젊은 시절

신영복의 선친 신학상은 대구사범학교를 나온 교사였다. 평생 교직에 몸담았고 한때 국회의원 선거에 출마하기도 했지만 천생 학자였다. 신영복의 고등학교 동창인 김문식씨는 “그의 집에 놀러갈 때마다 (아버님께서는) 항상 책상에 앉아서 무언가 집필하고 계셨다”고 술회한다. 1995년 여든여덟 나이로 타계한 신영복의 선친은 여든둘에 <사명당의 생애와 사상>을, 여든다섯에는 <김종직의 도학사상>이라는 책을 냈다.

신영복은 부산상고를 거쳐 서울대 상대에 진학했다. 사상가로서 신영복의

풍모에 압도된 나머지 그가 고리타분한 책상물림일 것이라고 단정해서는 안 된다. 학창 시절 동료들이

기억하는 그의 면모 가운데 도드라지는 것은 그의 명석함이 아니라 오히려 다재다능함이다. 대학동창

홍재영씨는 “그는 주변의 친구들을 항상 재미있게, 지루하지 않게,

즐겁게 해준 엔터테이너이기도 했다”고 말한다. “우선 떠오르는 기억은 그의 유머 감각, 명랑하고 쾌활했던 성품, 장난기 등이다.… 그 당시 상대에는 홍릉제란 연례 축제가 있었는데 무대를 주름잡은 주인공은 언제나 신영복과 유장희였다. 신영복은 행사 사회부터 즉석 재담, 시나 가사의 낭송, 가장행렬에 이르기까지 끼지 않은 데가 없을 정도로 팔방미인이었다.”(<신영복 함께 읽기>)

|

|

기사 주소

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201103072127425&code=210000&s_code=af090

신영복에 대해서 조사하면서 중국의 대문호 왕멍이 떠올랐다. 그는 신영복처럼 감옥에 갇히지는 않았지만 중국 정부로부터 16년간 창작 금지를 당하고 유배생활을 하였다. 하지만 그는 그 시간을 어찌 보냈는지에 대해서 다음과 같이 위트가 담긴 말로 답한다.

외국의 벗들은 어떻게 16년이란 세월을 신장의 농촌 지역에서 보냈는지 이해하기 어렵다고 말한다. 그들은 나에게 어떻게 자살하거나 미치지 않고 견딜 수 있었는지 물었다. 16년이란 기나긴 세월의 공허와 고통을 어떻게 참을 수 있었는지 묻는 것이다. 나는 농담 반 진담 반 “위구르 언어 포스트 닥터 과정까지 거쳤지. 준비 2년, 대학 5년, 석사 3년, 박사 과정 3년 그리고 포스트닥터 3년이면 딱 16년이니까 말이야.”라고 대답했다.

신영복 또한 감옥에서의 20년이 진정한 배움의 시간이었다고 말한다. 최근 서울시장에 당선된

박원순 또한 감옥은 최고의 대학이라고 말한다. 술과 여자를 가까이할 수 없으니 최고의 학습환경이라는

것이다. 인도 초대 수상이었던 자와할랄 네루는 감옥에서 보낸 만 3년이 넘는 시간 동안 자신의 딸의 교육을 위해 편지를 보냈다. 그 편지들은 훗날 책으로 엮여 세상에 나오게 되는데 네루의 대표작 중 하나로 꼽히는 ‘세계사 편력’이 그것이다. 김대중 전 대통령이 옥중에서 이휘호 여사와 나누었던 편지를 모은 ‘옥중 서신’이나 20년 동안 감옥에서 신영복 교수가 가슴으로 토해낸 글인 ‘감옥으로부터의 사색’ 역시 많은 사람들에게 귀감이 되고 있다. 배우고 익히고 사색하는 것이야 말로 고난의 시간을 보내는 사람들이 할 수 있는 유일한 일이자 강력한 저항활동이다. 그가 만약 20년간 감옥에서 마음

공부를 하지 않았다면 어떤 사람으로 어떤 인생을 살았을지 생각해본다. 아마도 지금 같은 사람은 아니었을

것이다. 최고의 학부를 나온 엘리트였으니 사회 지도층으로 이기적인 삶을 살았을지도 모르겠다. 그는 감옥에서 최고의 인격체로 거듭났다.

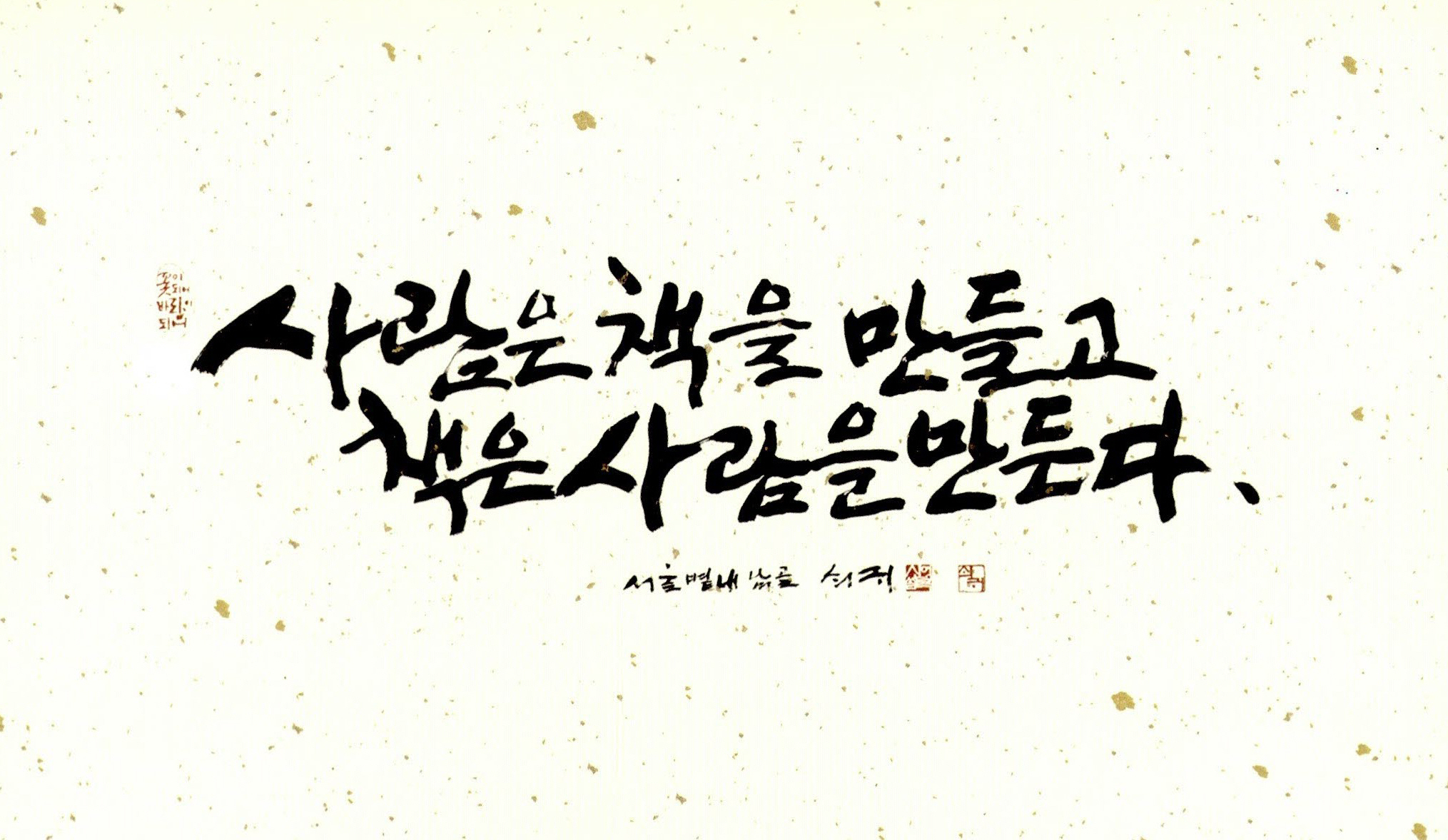

나는 그의 글씨가 참 좋다. 나는

아직 궁체를 연습 중이지만 언젠가는 나만의 문체를 만들어내고 싶다. 그래서 사람들의 몸과 마음을 움직이는

글을 붓으로 한 글씨 할 글씨 적고 싶다.

2. 내 마음을 무찔러 드는 문구

책을 내면서

P6 과거는 현재와 미래의 디딤돌이면서 동시에 짐이기도 합니다. 그리고 짐이기 때문에 지혜가 되기도 할 것입니다. 그것을 지혜로 만드는 방법이 대화라고 생각합니다. 고전 독법은 과거와 현재의 대화이면서 동시에 미래와의 대화를 선취하는 것이어야 한다고 생각합니다. 이 책에서 그러한 성과를 이루어낸 것이 아님은 물론입니다. 다만 그러한 독법의 필요를 이야기한 것이면 충분하다고 생각합니다. 그래서 필자로서는 이 책이 고전에 대한 관심보다는 우리 현실에 대한 관심을 갖는 계기가 되기를 바라는 것입니다.

1 서론

P16 유년 시절의 경험은 대단히 중요하다고 생각합니다. 심층의 정서로 남아 있기 때문입니다.

감옥에서는, 특히 독방에 앉아서는 모든 문제를 근본적인 지점에서 다시 생각하게 됩니다. 감옥의 독방이 그런 공간입니다. 우선 나 자신을 돌이켜보게 됩니다. 유년 시절에서부터 내가 자라면서 받은 교육을 되돌아보게 되고 우리 사회가 지향했던 가치에 대해서 반성하게 됩니다.

P17 내가 동양고전에 관심을 갖게 된 것은 이러한 사회적 환경과 무관하지 않습니다. 분단과 군사 독재에 저항하면서 열정을 쏟았던 학생 운동의 연장선상에서 감옥에 들어가게 되고, 그것도 무기징역이라는 긴 세월을 앞에 놓고 앉아서 나 자신의 정신적 영역을 간추려보는 지점에 동양고전이 위치하고 있었던 것이지요. 말하자면 나의 사고와 정서를 지배하고 있는 식민지 의식을 반영하는 것에서 시작되었다고 할 수 있습니다.

P21 고전을 읽겠다는 것은 태산준령 앞에 호미 한 자루로 마주 서는 격입니다.

고전에 대한 우리의 관점이 중요합니다. 역사는 다시 쓰는 현대사라고 합니다. 마찬가지로 고전 독법 역시 과거의 재조명이 생명이라고 생각합니다. 당대 사회의 당면 과제에 대한 문제의식이 고전 독법의 전 과정에 관철되고 있어야 한다고 생각합니다. 우리의 고전 강독에서는 과거를 재조명하고 그것을 통하여 현재와 미래를 모색하는 것을 기본 관점으로 삼고자 합니다.

먼저 기원전 7세기부터 기원전 2세기에 이르는 춘추전국시대의 사상을 중심으로 하고 있습니다. 한마디로 사회 변혁기의 사상을 대상으로 하였습니다. 사회 변혁기는 사회의 본질에 대한 근본적인 담론이 주류를 이룹니다.

P22 주왕실을 정점으로 하는 고대의 종법 질서가 무너지면서 시작된 춘추전국시대는 부국강병이라는 국가적 목표아래 군사력, 경제력, 사회 조직에 이르기까지 국력을 극대화하기 위하여 모든 노력을 경주하는 무한 경쟁 시대입니다. 주 왕실은 지도력을 잃고 대신 중원을 호령하는 패국이 등장하게 됩니다. 수십 개의 도시국가가 춘추시대에는 12제후국으로, 전국시대에는 다시 7국으로 그리고 드디어 진나라로 통일 되는 역사의 격동기입니다. 이 시기는 흔히 축의 시대라고 하여 동서양을 막론하고 사상의 백화제방 시대입니다. 처음으로 고대 국가가 건설되는 시대였기 때문에 사회에 대한 최초의 그리고 최대한의 담론이 쏟아져 나왔던 시대라고 할 수 있습니다.

변화와 개혁에 대한 열망과 이러한 열망을 사회화하기 위한 거대 담론이 절실하게 요청되고 있는 것이 바로 오늘의

상황이라는 인식이 고전 강독에 전제되어 있습니다. 사회와 인간에 대한 근본적 담론을 재구성하는 과제를

전제하고 있습니다. 현대 자본주의 특히 그것이 관철하고자 하는 세계 체제와 신자유주의적 질서는 춘추전국시대 상황과 전혀 다르지 않습니다. 부국강병이 최고의 목표가 되고 있는 무한 경쟁 체제라는 점에서도 조금도 다르지 않습니다. 우리는 당시의 담론을 통하여 오늘날의 상황에 대한 비판적 전망을 모색해야 하는 과제를 안고 있습니다. 그런 점에서 21세기를 시작하면서 새로운 문명론 그리고 최대한의

사회 건설 담론이 개화하기를 바라는 것이지요. 우리의 고전 강독은 그런 점에서 기본적으로 사회와 인간

그리고 인간관계에 대한 근본적 담론을 주제로 할 것입니다.

P23 또 한 가지는 고전 강독의 전 과정이 화두를 걸어놓고 진행한다는 점입니다. 이 화두는 물론 21세기의 새로운 문명과 사회 구성 원리에 관한 것이지만, 미래에 대한 전망으로서보다는 오히려 현재에 대한 비판적 시각이라 할 수 있습니다. 그래서 화두라고 하는 것이지요.

유럽 근대사의 구성 원리가 근본에 있어서 ‘존재론’임에 비하여 동양의 사회 구성 원리는 ‘관계론’이라는 것이 요지입니다. 존재론적 구성 원리는 개별적 존재를 세계의 기본 단위로 인식하고 그 개발적 존재에 실체성을 부여하는 것입니다. 그리고 개인이든 집단이든 국가든 개벌적 존재는 부단히 자기를 강화해가는 운동 원리를 갖습니다. 그것은 자기 증식을 운동 원리로 하는 자본 운동의 표현입니다.

P24 관계론적 구성 원리는 개별적 존재가 존재의 궁극적 형식이 아니라는 세계관을 승인합니다. 세계의 모든 존재는 관계망에서 존재한다는 것이지요.

미래로 가는 길은 오히려 오래된 과거에서 찾아야 한다는 것이지요.

P25 과거는 그것이 잘 된 것이든 그렇지 못한 것이든 우리의 삶 속에 깊숙이 들어와 있는 것이지요. 그리고 미래를 향해 우리와 함께 길을 가는 것이지요.

P26 하루 종일 걸려서 그제야 깨닫는 그런 비능률적인 방법이었음에도 불구하고 그 성과는 매우 놀라울 정도였습니다.

나는 여러분이 마음에 드는 고전 구문을 선택해서 암기하는 것에서부터 시작하라고 권하고 싶습니다.

P27 마음에 드는 문장을 만나는 것이 중요합니다. 그리고 암기하는 것이지요. 그렇게 해서 원문을 해독하고 문장을 구사할 수 있을 정도면 금상첨화지요. 그러나 일단을 고전에 담겨 있는 내용을 이해하고 그 뜻을 재조명하는 것에서 시작하면 자연스럽게 가까워지리라고 생각합니다.

사상은 시간적인 존재 형식만을 갖는 것이 아니라 공간적인 존재 형식도 갖습니다.

P28 그뿐만 아니라 무엇과 무엇의 차이를 비교하는 방식의 접근 방법을 나는 신뢰하지 않습니다. 그러한 시각 즉 비교하고 그 차이를 드러내는 관점은 몇 가지 점에서 문제가 있다는 생각합니다. 우선 그러한 관점은 가장 본질적인 것, 핵심적인 것을 놓치기 쉽습니다. 물론 본질적인 부분에서 차이를 보이고 있는 경우도 없지 않습니다만 그러한 경우보다는 그 형식에 있어서나 그 표현에 있어서의 차이, 즉 지엽적인 부분이 비교되는 경우가 더 많기 때문입니다. 차이에 주목하는 것은 부분을 확대하는 것이기 때문이지요.

어떤 본질에 대하여 이해하려고 하는 경우에는 먼저 그것의 독자성과 정체성을 최대한으로 수용하는 방식이어야 합니다. 그것은 비교의 대상이 되어서는 안 되는 것이지요. 엄밀한 의미에서 대등한 비교란 존재하지 않습니다. 비교나 차이는 원칙적으로 비대칭적입니다.

P29 세상의 모든 것들은 관계가 있습니다. 관계없는 것이 있을 수 없습니다. 궁극적으로는 차이보다는 관계에 주목하는 것이 바람직하지요. 수많은 관계 그리로 수많은 시공으로 열려 있는 관계가 바로 관계망입니다. 우리가 고전 강독의 화두로 걸어놓은 것입니다. 여기서 동양 문화와 서양 문화를 비교하려고 하는 것은 우리의 고전 강독의 화두인 관계론에 대한 이해를 이끌어내는 데 의미가 있다고 생각하기 때문입니다.

P30 서양문화의 기본적 구도는 헬레니즘과 헤브라인즘의 종합 명제라는 것이 통설입니다. 흄과 칸트의 견해입니다. 서양 근대 문명은 유럽 고대의 과학 정신과 기독교의 결합이라는 것이지요. 과학과 종교라는 두 개의 축으로 이루어져 있으며, 과학은 진리는 추구하고 기독교 신앙은 善을 추구합니다. 과학 정신은 외부 세계를 탐구하고 사회 발전의 동력이 됩니다. 그리고 종교적 신앙은 인간의 가치를 추구하며 사회의 갈등을 조정합니다. 서양 문명은 과학과 종교가 기능적으로 잘 조화된 구조이며 이처럼 조화된 구조가 바로 동아시아에 앞서 현대화를 실현한 저력이 되고 있다는 것이지요.

그러나 서양문명은 이 두 개의 축이 서로 모순되고 있다는 사실이 결정적 결함이라는 것입니다. 과학과 종교가 서로 모순된 구조라는 것이지요.

P31 종교의 과학에 대한 억압이 문제가 아니라 과학의 급속한 발전이 오히려 문제를 야기하고 있습니다. 과학의 압도적 우의로 말미암아 진리와 선이라는 서양 문명의 기본 구조가 와해되었다고 할 수 있습니다. 과학의 경이적인 발전이 인간적 가치를 신장하기 위한 것이 아님은 물론이지요. 신무기나 신상품의 생산 기술이 과학 발전의 동기가 되고 있으며, 과학은 다시 자본 축적의 전략적 수단이 되어 사회 변화를 증폭하고 미래에 대한 압도적 규정력을 행사하고 있습니다.

P32 서구 문명의 구성 원리에 대한 반성이 주목하는 것이 바로 동양적

구성 원리입니다. 서구 문명이 도덕적 근거를 비종교적인 인문주의에 두었더라면 그러한 모순은 나타나지

않았을 것이라는 반성이지요. 동양의 역사에는 과학과 종교의 모순이 없으며 동양 사회의 도덕적 구조는 기본적으로 인문주의적 가치가 중심이라고

할 수 있습니다. 자연과 인간 그리고 인간관계 등 지극히 현실적이고 인문주의적인 가치들로 채워져 있습니다.

P34 동양적 사고는 현실주의적이라고 합니다. 현실주의적이라는 의미도 매우 다양합니다만 대체로 우리들의 삶이 여러 가지 제약 속에서 이루어지고 있다는 사실을 승인하는 태도라고 할 수 있습니다.

P35 동양 사상은 물론 사후의 시공에서 실현되는 가치를 인정하지 않습니다.

P36 서양에서는 철학을 Philosophy라고 합니다. 여러분이 잘 알다시피 “지혜를 사랑하는” 것입니다. 知에 대한 愛입니다. 그에 비하여 동양의 道는 글자 그대로 길입니다. 길은

삶의 가운데에 있고 길은 여러 사람들이 밟아서 다져진 통로입니다. 道자의 모양에서 알 수 있듯이 辵과 首의 회의문자입니다. 辵은 머리카락 날리며 사람이 걸어가는 모양입니다. 首는 물론 사람의 머리 즉 생각을 의미합니다. 따라서 도란 걸어가면서 생각하는 것입니다.

P37 진리란 일상적 삶 속에 있는 것이 아니며

고독한 사색에 의해 터득되는 것임을 선언하고 있다고 할 수 있습니다.

진리가 서양에서는 형이상학적 차원의 신학적 문제임에 반하여 동양의 도는 글자 그대로 ‘길’입니다. 우리 삶의

한복판에 있는 것입니다. 도재이 道在邇, 즉 도는 가까운 우리의 일상 속에 있는 것입니다. 동양적 사고는 삶의 결과를 간추리고 정리한 경험 과학적 체계로 이루어져 있습니다. 그런 점에서 동양 사상이 윤리적 수준이라는 비판을 면치 못한다고 할 수 있지만 반면에 비종교적이며 과학과의

모순이 없습니다.

P39 근대사회의 신념 체계인 자본주의의 성장

논리는 물론이고, 더욱 거슬러 올라가서 서구의 인본주의 자체가 반자연적인 것이라고 할 수 있습니다. 세계의 중심은 인간이 아니기 때문이지요. 인간뿐만이 아니라 우주의

어떠한 지점도 결코 중심일 수가 없는 것이지요.

P41 인성은 개인이 자기 개체 속에 쌓아놓은

어떤 능력, 즉 배타적으로 자신을 높여 나가는 어떤 능력을 의미하는 것이 아닙니다. 인성이란 다른 사람과의 관계에 의해서 이루어지는 것이지요. 『논어』에 ‘덕불고 德不孤 필유린 必有隣’이란 글귀가 있습니다. “덕은 외롭지 않다,

반드시 이웃이 있다”는 뜻입니다. 덕성(德性)이 곧 인성입니다. 인간이란

존재 자체를 인간 관계라는 관계성의 실체로 보는 것이지요. 인간은 기본적으로 사회적 인간입니다. 이 사회성이 바로

인성의 중심 내용이 되는 것이지요.

인성의 고양을 궁극적 가치로 상정하고 있는 것, 그리고

인성이란 개별 인간의 내부에 쌓아가는 어떤 배타적인 가치가 아니라 개인이 맺고 있는 관계망의 의미라는 것이 동양 사상의 가장 큰 특징이라 할 수

있습니다.

P42 이처럼 동양 사상은 가치를 인간의 외부에 두지 않는다는 점에서 비종교적이고, 개인의

내부에 두는 것이 아니라는 점에서 개인주의적이 아닙니다. 동양학의 인간주의는 바로 이러한 점에서 인간을

배타적 존재로 상정하거나 인간을 우주의 중심에 두는 인본주의가 아님은 물론입니다. 인간은 어디까지나 천지인 天地人 삼재

三才의 하나이며 그 자체가 어떤 질서와 장의 일부분이면서 동시에 전체입니다.

P43 동양적 구성 원리에서는 그러한 모순이 균형과 조화를 이루고 있는 점이 특징이라고 할 수 있습니다. 조화와 균형에 대하여 대단히 높은 가치를 부여합니다. 중용 中庸이 그것입니다.

동양

사상의 조화와 균형은 널리 알려져 있는 바와 같이 유가와 도가의 견제입니다. 유가는 기본적으로 인본주의적입니다. 따라서 유가적 가치는 인문세계의 창조에 있습니다. 그것이 만물의

영장으로서의 인간, 문화 생산자로서의 인간의 자부심이기도 합니다. 그러나

그러한 적극 의지는 하늘을 다스리고 모든 것을 부리는 이른바 감천역물 勘天役物 사상으로 나아갑니다. 바로 그 오만한 지점에 인간의 좌절과 인성의 붕괴가

있는 것이지요. 이러한 인간 중심주의, 좁은 의미의 인간주의가

갖는 독선과 조절을 사전 견제하고 사후에 지양하는 체계가 내부에 존재합니다. 그것이 유가의 대립면으로서의

도가 사상입니다.

노장을

중심으로 하는 도가는 기본적으로 자연주의입니다. (중략) 사람은

땅을 본받고, 땅은 하늘을 본받고, 하늘은 도를 본받고, 도는 자연을 본받는 것이지요. 자연의 일부인 인간에 대하여 무위무욕

無爲無慾할 것을 가르치는 것은 당연합니다. 오만과 좌절을 겪을 수 밖에 없는 유가의 인본주의를 견제하고 그 좌절을 위로하는 종교적 역할을 도가가 맡고

있는 셈입니다.

P45 나는 21세기 담론은 그것이 진정한 새로운 담론이 되기 위해서는 근대사회의

기본적 구조를 새로운 구성 원리로 바꾸어내고자 하는 담론이어야 한다고 생각합니다.

P47 바쁠수록 돌아가라는 금언이 있습니다. 길을 잘못 든 사람이 걸음을 재촉하는

법이기 때문입니다.

2 오래된 詩와 言

P52 우리가 『시경』에 주목하는 이유는 무엇보다도 그것의 사실성에 있습니다. 이야기에는

거짓이 있지만 노래에는 거짓이 없다는 것이지요. 그렇기 때문에 국풍 國風에 주목합니다. 『시경』의 국풍 부분에 주목하는 이유는 그것이 백성들이 부르던 노래라는 데 있습니다.

우리가

『시경』의 국풍 부분을 읽는 이유는 시의 정수는 이 사실성에 근거한 그것의 진정성에 있기 때문입니다. 우리의

삶과 정서가 진정성을 바탕으로 하지 않는 한 우리의 삶과 생각은 지극히 관념적인 것이 되지 않을 수 없습니다.

P56 국풍은 각국의 채시관이 거리에서 목탁을 두드리며 백성들의 노래를 수집한 것입니다.

P62 민심을 읽고 민심을 다스려 나가기 위한 수단으로써 채시관들이 조직적으로 백성들이 노래를 수집한 것이 틀림없습니다.

P65 시적 관점은 사물이 맺고 있는 광범위한 관계망을 드러냅니다. 우리의 시야를

열어주는 것이지요. 이것이 바로 우리가 시를 읽고 시적 관점을 가지려고 노력해야 하는 이유라고 생각합니다.

“연탄재

함부로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐?”

P66 자기의 개인적 세계를 열어 나가려는 노력이 필요하다는 것이지요. 자기의 좁은

체험의 세계를 부단히 열어 나가지 않으면 안 된다는 뜻이지요.

P67 『서경』은 2제(요, 순) 3왕(우왕, 탕왕과 문왕 또는 무왕)의 주고 받은 言, 즉 말씀을 기록한 것입니다. 유가의 경전이 되기 전에는 그냥 『書』 또는 『상서』라고 했습니다. 중국에는 고대부터 사관에 좌우 2사기 있었는데 좌사는 왕의 언言을 기록하고 우사는 왕의 행行을 기록했습니다. 이것이 각각 『상서』와 『춘추』가 되었다고 합니다.

P68 사마천은 『사기』에서 『서경』을 평하여 정政에 장長하다고 하였지요. 『서경』에는 수많은 정치적 사례가 기록되어

있기 때문에 그것에 정통하게 되면 정치력을 높일 수 있다는 뜻입니다.

P72 한마디로 무일은 불편함이고 불편은 고통이고 불행일 뿐이지요. 무엇보다도 불편함이야말로

우리의 정신을 깨어있게 하는 것이라는 깨달음이 없는 것이지요. 살아간다는 것이 불편한 것이고, 살아간다는 것이 곧 상처받는 것이라는 성찰이 없는 것이지요.

P75 레닌은 『우리는 어떤 유산을 거부해야 하는가?』라는 저서에서 역사 공부란

무엇을 버리고 무엇을 계승할 것인지를 준별하는 것이 가장 중요하다는 주장을 피력했지요. (중략) 역사가 우리에게 요구하는 것은 어떠한 시대나 어떠한 곳에서도 변함없이 관철되고 있는 인간과 사회의 근본적인

과제라고 생각합니다.

나는

이 <무일>편이 무엇보다 먼저 효율성과 소비문화를

반성하는 화두로 읽히기를 바랍니다. 그리고 능력있고 편안한 것을 선호하는 젊은 세대들의 가치관을 반성하는

경구로 읽히기를 바랍니다. 노르웨이의 어부들은 바다에서 잡은 정어리를 저장하는 탱크 속에 반드시 천적인

메기를 넣는 것이 관습이라고 합니다. 천적을 만난 불편함이 정어리를 살아있게 한다는 것이지요. <무일>편을 통해 불편함의 의미를 다시 한 번 되씹어보기를

바라는 것이지요.

P76 물론 ‘도시 유목민’이 정보화

사회의 미래상이라는 전망이 없지 않습니다. 농본 문화에서 유목 문화로 전환되는 과정이 현대라는 것이지요. 노인 퇴출은 그러한 전환기의 부수적인 현상이라는 것이지요. 사실

유목 문화에서는 과거의 경험이 아무 소용이 없습니다. 부단히 새로운 초원을 찾아가는 것이지요. 노인들의 경험문화는 주변화되고 청년들의 전위문화가 주류로 자리 잡게 되다는 것이지요.

P77 미래는

과거로부터 오는 것입니다. 미래는 외부로부터 오는 것이 아니라 내부로부터 오는 것입니다. 변화화 미래가 외부로부터 온다는 의식이 바로 식민지 의식의 전형입니다. 권력은

외부에 있기 때문입니다. 그곳으로부터 바람이 불어오기 때문입니다.

P78 『초사』는 한나라 유향(BC. 77~6)이 굴원, 송옥 등의 작품을 모아 낸 책을 말합니다.

『시경』이

북방 중원의 황하 유역을 중심으로 한 4언체 운문인데 비하여 『초사』는 이러한 북방 4언체를 혁신한 양자강 유역의 남방문학입니다. (중략) 『시경』이 사실적이고 노동과 삶과 보행의 정서로 이루어진 시 세계임에 비하여 『초사』의 세계는 자유분방, 정열, 상상력, 신비, 환상 등 낭만적이고 서정적입니다.

P81 머리를 감은 사람은 반드시 갓의 먼지를 떤 다음 갓을 쓰는 법이며 몸을 씻은 사람은 옷의 먼지를 떤 다음 옷을 입는

법이라고 선언합니다.

창랑의

물이 맑으면 갓끈을 씻고,

창랑의

물이 흐리면 발을 씻는다.

P82 이론은 좌경적으로 하고 실천은 우경적으로 해야 한다는 것이 그것입니다. 좌경적이라느

의미는 ‘신목자 필탄관 新沐者 必彈冠

신욕자 필진의 新浴者 必振衣’처럼 비타협적인 원칙의 고수라고

할 수 있습니다. 우경적이라는 의미는 맑은 물에는 갓끈을 씻고 흐린 물에는 발을 씻는다는 현실주의와

대중노선을 뜻한다고 생각합니다.

P83 낭만주의가 대체로 부정적 의미로 인식되는 것은 인간의 정신을 구속하는 억압에 대한 원천적 저항과 비판 의식을 내장하고

있음에도 불구하고 그 대응 방식의 개인주의적 성격 때문입니다.

3 『주역』의 관계론

P87 판단형식 또는 사고의 틀이란 쉽게 이야기한다면 물을 긷는 그릇입니다. 생각한다는

것은 바라로부터 물을 긷는 것입니다. 자연과 사회를 바라보고 이해하는 나름의 인식 틀이라 할 수 있습니다.

P89 우리가 보통 점이라고 하는 것은 크게 상相, 명命, 점占으로 나눕니다. 상은 관상, 수상과

같이 운명 지어진 자신의 일생을 미리 보려는 것이며, 명은 사주팔자와 같이 자기가 타고난 천명, 운명을 읽으려는 것입니다. 상과 명이 이처럼 이미 결정된 운명을

미리 엿보려는 것임에 반하여 점은 ‘선택’과 ‘판단’에 관한 것입니다. 이미

결정된 운명에 관한 것이 아닙니다. 판단이 어려울 때, 결정이

어려울 때 찾는 것이 점입니다.

P90 의난이 있을 경우 임금은 먼저 자기 자신에게 묻고, 그 다음 조정 대신에게

묻고 그 다음 백성들에게 묻는다 하였습니다. 그래도 의난이 풀리지 않고 판단할 수 없는 경우에 비로서

복서에 묻는다, 즉 점을 친다고 하였습니다. (중략) 그래서 점괘와 백성들의 의견과 조정 대신 그리고 임금의 뜻이 일치하는 경우를 대동이라 한다고 하였습니다. 대학의 축제인 대동제가 바로 여기서 연유하는 것이지요.

P92 『주역』을 읽고자 할 때는 십익을 먼저 익는 것이 좋습니다. 십익은 해설서기

때문에 『주역』의 전체 구성과 내용을 이해하는 데 도움이 됩니다.

P93 태극이 양의를 낳고 양의가 사상을 낳고 사상이 8괘를 낳습니다. 여러분은 아마 8괘 중에서 태극기에 있는 네 개의 괘는 알고 있을

것입니다. 이 8괘를 구성하는 세 개의 음양을 나타내는 부호를

효라고 합니다. 우리는 이 효과 괘를 중심으로 『주역』을 이해하는 것이 좋다고 생각합니다.

P95 우리들의 단순한 인식 구조를 반성하자는 것이 첫째이고, 둘째는 이러한 우리의

인식 구조에 비하여 『주역』의 판단 형식은 객관적 세계의 연관성을 훨씬 더 풍부하게 담아내고 있다는 사실을 이야기하려는 것이지요.

P101 개인에게 있어서 그 자리가 갖는 의미는 운명적이라 할 수 있습니다. 자신의

자리가 아닌 곳에 처하는 경우 십중팔구 불행하게 됩니다. 제 한 몸만 불행하게 되는 것이 아니라 다른

사람도 불행에 빠트리고 나아가서는 일을 그르치게 마련입니다.

나는

사람이란 모름지기 자기보다 조금 모자라는 자리에 앉아야 한다고 생각합니다.

자리도

마찬가지입니다. 나는 그 ‘자리’가 그 ‘사람’보다 크면

사람이 상하게 된다고 생각합니다. 그래서 나는 평소 ‘70%의 자리’를 강조합니다. 어떤 사람의 능력이

100이라면 70정도의 능력을 요구하는 자리에 앉아야 적당하다고 생각합니다. 30정도의 여유가 있어야 한다는 생각이다. 30 정도의 여백이 있어야

한다는 뜻입니다. 그 여백이야말로 창조적 공간이 되고 예술적 공간이 되는 것입니다. 반대로 70정도의

능력이 있는 사람이 100의 능력을 요구 받는 자리에 앉을 경우 그 부족한 30을 무엇으로 채우겠습니까? 자기 힘으로 채울 수 없습니다. 거짓이나 위선으로 채우거나 아첨과 함량 미달의 불량품으로 채우게 되겠지요. 결국

자기도 파괴되고 그 자리도 파탄될 수밖에 없습니다.

è 인정받고

싶은 욕구가 강한 나 같은 사람들이 마음에 담아야 할 이야기인 것 같다. 나 역시 항상 내 자리가 내

능력보다 작다고 생각했고 더 높은 자리로 올라가려 안간힘을 썼었다. 그러다 보니 참으로 힘이 들었다. 결국 지쳐버리고 말았다.

P102 자기의

능력을 키우려는 노력도 중요하지만 동양학에서는 그것보다는 먼저 자기의 자리를 찾아야 한다는 것입니다. 개체의

능력을 개체 그 속에 있지 않고 개체가 발 딛고 있는 처지와의 관계 속에서 생성된다고 하는 생각이 바로 『주역』의 사상입니다. 어떤 사물이나 어떤 사람의 길흉화목이 그 사물 자체에서 비롯되는 것이 아니라는 것이 『주역』사상입니다. 이러한 사상이 득위와 실위의 개념에 잘 나타나 있습니다. 이것이 곧 서구의

존재론과는 다른 동양학의 관계론입니다.

『주역』에서는

이 ‘가운데’를 매우 중요하게 생각합니다. (중략) 산전수전을 두루 겪으신 노인들은 대체로 모나지 않고, 나서지 않고, 그저 중간만 지키기를 충고하는 경우가 많습니다.

P103 내가 중간을 선호하는 이유는 앞과 뒤에 많은 사람을 가지고 있기 때문입니다.

우리의

선망의 적이 되고 있는 선두는 물론 스타의 자리입니다. 최고의 자리이지요. 그 자리는 모든 영광이 머리 위에 쏟아질 것같이 생각되지만 사실은 매우 힘든 자리입니다. 경쟁으로 인한 긴장이 가장 첨예하게 걸리는 곳이 선두이기 때문입니다. 그리고

선두가 전체 국면을 주도할 것이라고 생각하지만 그렇지 않습니다. 선두는 겨우 자기 한 몸 간수에 여력이

있을 수 없는 고단한 처지입니다.

è 직장

다닐 때 소위 ‘선두그룹’이 있었다. 어디서나 주목 받고 어디서나 앞자리에 서는 사람들. 생각해보면 그들의

결말이 그다지 좋지 않았다. 혹자는 자만해 실패하기도 했고, 혹자는

지쳐 나가떨어지기도 했고, 혹자는 사건에 연루되어 타의로 인해 떠날 수 밖에 없었다. 선두는 고달픈 자리이다.

아무튼

『주역』에서는 중간을 매우 좋은 자리로 규정합니다. 그리고 가장 힘있는 자리로 칩니다.

P107 『주역』은 글자 그대로 주나라 역사 경험의 총괄이라고 할 수 있습니다. 그리고

주나라 역시 그 이전의 여러 문화 사상의 총괄이라 할 수 있습니다. 『주역』과 주나라의 문화 사상은

이후 중국 문화와 동양적 사고의 기본 틀이 되고 있음이 사실입니다. 공자는 『주역』을 열심히 읽은 것으로

유명합니다. 위편삼절韋編三絶이라 하였습니다. 죽간을 엮은 가죽 끈이 세 번이나 끊어질 정도로 많이 읽은

것으로 유명하지요.

P110 경복궁 교대전은 바로 『주역』의 지천태괘에서 이름을 딴 것입니다. 천지교태입니다. 전과 지가 서로 교통하여 태평하다는 뜻입니다.

P113 ‘무평불피无平不陂 무왕불복无往不復’은 어려움을

계속해서 나타나는 것이다, 한 번 겪었다고 해서 끝나는 것이 아니라는 의미입니다. 어느 한 단계를 마무리하는 시점에는 그에 따른 어려움이 반드시 있는 법입니다. 따라서

그럴수록 마음을 곧게 가지고 최초의 뜻, 즉 믿음을 회의하지 말 것을 당부하고 있는 것이라 할 수 있습니다.

P119 나아가기 보다는 물러나 강호에 묻히는 것이 난세를 살아온 사람들의 처세였습니다.

P123 가정이 어려울 때 좋은 아내가 생각나고, 세상이 어지러울 때 충신을 분별할

수 있으며, 세찬 바람이 불면 어떤 풀이 곧은 풀인지 알 수 있다는 것이지요.

P124 역경에

처했을 때 우리가 제일 먼저 해야 하는 일이 잎사귀를 떨고 나목으로 서는 일입니다. 그리고 앙상하게

드러난 가지를 직시하는 일이라고 생각합니다. 거품을 걷어내고 화려한 의상을 벗었을 때 드러나는 ‘구조’를 직시해야 한다는 것이지요.

è 어려움에

처했을 때는 모든 가식을 벗고 알몸을 직시해야 한다. 그래야 해결책을 찾을 수 있다.

희망은

현실을 직시하는 일에서부터 키워내는 것임을 박괘는 이야기하고 있습니다.

P126 동양사상에서는 地와

陰의 가치가 매우 긍정적으로

평가되고 있다는 주장이 있기도 합니다. 우리가 일상적으로 사용하는 말 중에 음과 양을 합하여 지칭할

때 양음이라 하지 않고 반드시 음양이라 하여 음을 앞에 세우는 것도 그러한 예의 한 가지라 할 수 있습니다. 동양

사항은 기본적으로 땅의 사상이며 모성의 문화라는 것이지요.

P129 “목표의 올바름을 善이라 하고 목표에 이르는 과정의 올바름을 美라합니다. 목표와 과정이 올바른 때를 일컫어 진선진미라 합니다.”

목표와

과정은 서로 통일되어 있는 것이라고 생각합니다. 진선하지 안으면 진미할 수 없고 진미하지 않으면 진선할

수 없는 법입니다. 목적과 수단은 통일되어 있습니다. 목적은

높은 단계의 수단이며 수단은 낮은 단계의 목적입니다.

P130 『주역』 사상을 계사전에서는 단 세 마디로 요약하고 있습니다. “역易 궁즉변窮卽變 변즉통變卽通 통즉구通卽久”가 그것입니다. “역이란 궁하면 변하고 변하면 통하고 통하면 오래간다”는 진리를

담고 있다고 할 수 있습니다. 궁하다는 것은 사물의 변화가 궁극에 이른 상태, 즉 양적 변화와 양적 축적이 극에 달한 상태라고 할 수 있습니다. 그러한

상태에서는 질적 변화가 일어난다는 의미입니다. 그리고 질적 변화는 새로운 지평을 연다는 것이지요. 그것이 通의 의미입니다. 그렇게 열린 상황은 답보하지 않고 부단히

새로워진다는 것이지요. 그런 의미에서 久라고 할

수 있습니다.

è 결국은

질적 변화란 양적 축적이 선행되어야 한다는 말이 아닌가? 책을 쓰려면 책을 많이 읽고 글을 많이 써야

질적 도약이 가능하고 새로운 지평이 열린다는 뜻이리라.

P131 『주역』은 변화의 철학이라고 했습니다. 변화를 서전에 읽어냄으로써 대응할

수 있고, 또 변화 그 자체를 조직함으로써 적극적으로 대처할 수도 있는 것입니다.

P132 『주역』독법에서 가장 중요한 것은 이 절제와 겸손이라는 것이 곧 관계론의 대단히 높은 차원을 보여주고 있다는 사실입니다. 여러 가지 사정을 배려한 겸손함 그것이 바로 관계론의 최고 형태라는 것이지요.

4 『논어』, 인간관계론의 보고

P139 춘추전국시대는 위에서 이야기한 바와 같이 급격한 사회 경제적 변동기에 부국강병이라는 국가적 정책 목표 아래 군사력, 경제력, 사회 조직에 이르기까지 국력을 극대화하기 위한 모든 노력이

경쟁적으로 경주되는 시기입니다. 패관 경쟁을 위한 정치 기구의 확충과 전문적 지식에 대한 요구가 커짐에

따라 정신노동의 상품화가 이루어지는 시기입니다. 이른바 제자백가의 시대이고 백화제방의 시대입니다. 공자의 사설 학숙은 이러한 수요에 부응한 관리 소개소의 성격을 갖는 것이라고 할 수 있습니다.

P141 고전 역사의 독법에 있어서 가장 중요한 것은 시제라는 사실입니다. 과거의

담론을 현대의 가치 의식으로 재단하는 것만큼 폭력적인 것도 없지요.

P149 우리가 지금 마주하고 있는 ‘온고이지신溫故而知新’이란 구절은 어디까지나 진보적

관점에서 읽어야 한다고 생각합니다. 과거와 미래를 하나의 통일체로 인식하고 온고함으로써 새로운 미래를

지향할 수 있다는 의미로 읽어야 할 것입니다.

P153 행정명령으로 백성을 이끌어가려고 하거나 형별로써 질서를 바로 세우려 한다면 백성들은 그러한 규제를 간섭과 외압으로 인식하고

진심으로 따르지 않는다는 것이지요.

P154 사회의 지배 계층은 예로 다스리고 피지배 계층은 형으로 다스리는 것이 주나라 이래의 사법 원칙이었습니다.

P159 ‘아름다움’이란 우리말의 뜻은 ‘알

만하다’는 숙지성을 의미한다는 사실입니다. ‘모름다움’의 반대가 아름다움입니다. 오래되고,

잘 아는 것이 아름답다는 뜻입니다.

P163 따라서 ‘군자화이부동’ 君子和易不而同의 의미는 군자는 자기와

타자의 차이를 인정한다는 것입니다. 타자를 지배하거나 자기와 동일한 것으로 흡수하려 하지 않는다는 의미로

읽어야 합니다. 반대로 ‘소인동이불화’ 小人同而不和의

의미는 소인은 타자를 용납하지 않으며 지배하고 흡수하여 동화한다는 의미로 읽어야 옳다고 생각합니다. 화의

논리는 다양성을 인정하는 관용의 논리이면서 나아가 공존과 평화의 원리입니다. – 군자는 다양성을 인정하고

지배하려고 하지 않으며, 소인은 지배하려고 하며 공존하지 못한다.

è 이

구절을 읽으며 내가 완벽한 소인이라는 생각이 들었다. 나와 다른 사람은 인정하지 못했다. 그리고 나와 비슷한 사람과도 공존하지 못했다. 과거의, 아닌 현재의 나를 거울에 비추어 봐야겠다.

P166 『백범일지』에는 백범 선생이 『상서』의 한 구절인 상호불여신호相好不如身好 신호불여심호身好不如心好에 관해 이야기하는 부분이 있습니다. 물론

이 글의 뜻은 얼굴 좋은 것이 몸 좋은 것만 못하고 몸 좋은 것이 마음 좋은 것만 못하다는 것으로 미모보다는 건강이 더 중요하고 건강보다는 마음이

더 중요하다는 뜻입니다.

P171 개인의 능력은 그가 맺고 있는 인간 관계에 있으며 이 인간관계는 신뢰에 의하여 지탱되는 것이지요. 信은

그 글자의 구성에서 보듯이 人+言의 회의로서 그 말을 신뢰함을

뜻한다고 할 수 있습니다.

P172 『논어』에서 仁에

대한 공자의 답변은 여러 가지 입니다. 묻는 사람에 따라 각각 다른 대답을 하고 있습니디. 안연에게는 인이란 자기를 극복하고 禮로 돌아가는 것이라고 답변하였고 중궁에게는 자기가 원치 않는 것을 남에게 하지 않는 것이라고 대답하는가 하면, 사마우에게는 인이란 말을 더듬는 것이라고 대답하기도 합니다.

P175 知와

愛는 함께 이야기될 수밖에

없습니다. 우리는 사랑하지 않는 것도 알 수 있다는 생각을 버려야 합니다. 애정 없는 타자와 관계없는 대상에 대하여 알 수 있다는 환상을 버려야 합니다.

P181 學이 보편적인 것임에 비하여

思는 특수한 것입니다. 따라서 ‘학이불사즉망’學而不思卽罔의 의미는 현실적 조건이 사상된 보편주의적 이론은 현실에 어둡다는 의미입니다. 반대로 ‘사이불학즉태’思而不學卽殆는 특수한 경험적 지식을 보편화하는

것은 위험하다는 뜻이 됩니다.

P188 욕심이 없어야 겸손할 수 있으며 욕심이 없어야 지혜가 밝아질 수 있는 것이지요.

제갈공명의

명석한 판단은 無私에서 오는 것이라 할 수

있습니다. 천하를 도모하려는 사사로운 욕심이 없음은 물론 ‘윗사람이

되려고 하는 욕심’마저도 없었지요. 이처럼 무사하기 때문에

공평할 수 있고 공평하기 때문에 이치가 밝아질 수 있는 법입니다.

P189 강의 내용을 이해하고 못하고를 떠나서 강의 내용에 대한 선생 자신의 이해 정도가 너무나 훤하게 들여다보이는 자리입니다.

P191 마을의 선한 사람들이 좋아하고 마을의 불선한 사람들 또한 미워하지 않는 사람은 그의 行에 필시 苟合이 있으며, 반대로 마을의 불선한 사람들이 미워하고 마을의 선한 사람들 또한 좋아하지 않는 사람은 그의 行에 實이 없다 하였습니다.

구합은

정견 없이 남을 추수함이며, 무실은 선자의 편이든 불선자의 편이든 자기 입장을 갖지 못함에서 연유하는

것이라 할 수 있습니다.

P193 『논어』는 그러한 담론 중에서 사회의 본질을 인간관계에 두고 있다는 특징을 가지고 있습니다. 그것이 朋이든 禮건

仁이건 사회는 사람과 사람이

맺는 관계가 근본이라는 德治의

논리입니다. 바로 이 점이 다른 사상에 비하여 『논어』가 갖는 진보성의 근거로 평가되기도 합니다.

P194 바탕이 문채보다 勝하면 거칠고 문채가 바탕보다 승하면 사치스럽다. 형식과 내용이 고루 어울린

후라야 군자이다.

P195 서예에 있어서의 내용과 형식의 문제입니다. 지금 내가 쓰고 있는 글씨체를

민체다, 연대체다, 어깨동무체다, 심지어 유배체라고도 합니다만 나로서는 매우 고민한 글씨체입니다.

P196 궁체는 궁중에서 궁녀들이 쓰던 글씨체에서 유래합니다. 여러분도 느낄 수 있을

정도로 귀족적 형식미가 추구되고 있습니다. 정연하고 하체가 연약하면서 전체적으로 정적인 형태를 보이고

있습니다.

P198 나는 자본주의 사회의 인간관계를 ‘당구공과 당구공의 만남’이라고 표현하기도 합니다. 짧은 만남 그리고 한 점에서의 만남입니다. 만남이라고 하기 어려운 만남입니다. 부딪침입니다.

P199 아는 것은

좋아하는 것만 못하고 좋아하는 것은 즐기는 것만 못하다.

지란

진리의 존재를 파악한 상태이고, 호가 그 진리를 아직 자기 것으로 삼지 못한 상태임에 비하여 낙은 그것을

완전히 터득하고 자기 것으로 삼아서 생활화하고 있는 경지로 풀이할 수 있다고 했습니다. 그리고 이상적인

교육은 놀이와 학습과 노동이 하나로 통일된 생활의 어떤 멋진 덩어리(일감)을 안겨주는 것이라고 하였습니다. 즐거운 마음으로 무엇을 궁리해가며

만들어내는 과정이 바로 그러한 것인데 즐거움은 놀이이고 궁리는 학습이며 만들어내는 행위는 노동이 되는 것이지요.

P200 지를 대상에 대한 인식이라고 한다면 호는 대상과 주체 간의 관계에 관한 이해입니다. 그에

비하여 낙은 대상과 주체가 혼연히 일체화된 상태를 의미한다고 할 수 있습니다. 지가 분석적인 것이라면

호는 주관적인 것입니다. 그리고 낙은 주체와 대상이 원융된 상태를 의미한다고 할 수 있습니다. 따라서 낙은 어떤 판단 형식이라기 보다는 질서 그 자체를 의미한다고 할 수 있습니다.

P201 知者는

물을 좋아하고 仁者는 산을 좋아한다. 지자는 동적이고 인자는 정적이다. 지자는 즐겁게 살고 인자는 오래

산다.

P202 “하늘을 망라하는 그물은 성글기 그지 없지만 하나도 놓치는 법이 없다” 인자는

최대한의 관계성을 자각하고 있는 사람이라고 할 수 있습니다.

5 맹자의 의

P212 많은 연구자들의 일치된 견해는 공자의 仁이

맹자에 의해서 義의 개념으로 계승되고 있는 것으로 평가되고 있습니다.

P213 인이 개인적 관점에서 규정한 인간관계의

원리라면 의는 사회적 관계로서의 인간관계를 의미한다고 할 수 있습니다.

P215 『맹자』에는 농가, 병가, 종횡가 등 당시의 다른 많은 사상이 소개되고, 또 비판되고 있기 때문에 제자백가의 사상을 가장 폭넓게 접할 수 있는 책이기도 합니다. 따라서 단 한 권의 고전을 택하려고 하는 경우 바로 이러한 이유 때문에 단연 『맹자』가 천거된다고 할 수 있습니다.

P217 임금을 바꿀 수 있다는 맹자의 논리는

이를 테면 民에 의한 혁명의 논리입니다. 맹자의 민본 사상의 핵심입니다.

P229 공자의 ‘성상근性相近 습상원習相遠’과 같은 의미입니다. 본성은

서로 차이가 없지만 습관에 따라 차츰 멀어진다고 하고 있습니다.

P230 맹자의 성선설이 인간의 본질을 구명하는

개념이 아니라 사회적 실천과 관련된 것이라는 점을 앞에서 이야기했는데 이 구절에서 우리가 발견하는 것은, 맹자는

그 사람의 사상은 물론이고 그 사람의 본성도 사회적 입장에 따라서 재구성되는 것으로 이해하고 있다는 사실입니다.

본성을 어떤 순수한 본질로 이해하는 것은 관념적인 것이 아닐 수 없지요. 선이라는 개념

자체가 이미 사회성을 띠고 있는 것이지요.

P231 인이라는 것은 활 쏘는 것과 같다. 활을 쏠 때는 자세를 바르게 한 후에 쏘는

법이다. 화실이 과녁에 맞지 않으면 자기를 이긴 자를 원망할 것이 아니라 (과녁에 맞지 않은 까닭을) 도리어 자기 자신에게서 찾는다.

è 화살이 과녁에 맞지 않을 때 자신이 아닌 외부적 요인을 찾아 변명을 늘어놓는 나를 비롯한 사람들에게 귀감이 될만한

문구인 것 같다.

P232 일상의 크고 작은 실패에 직면하여 그 실패의 원인을 내부에서 찾는가 아니면 외부에서 찾는가의 차이는 대단히 큽니다. 이것은 모든 운동의 원인을 외부에서 찾는가 아니면 내부에서 찾는가 하는 세계관의 차이로 나타나기도 합니다. 세계는 끊임없는 운동의 실체이며, 그 운동의 원인이 내부에 있다는

것은 세계에 대한 철학적 인식 문제입니다.

P233 삶의 자세와 관련해서도 매우 중요한 의미를 갖는 것입니다. 우리는 대체로

자기 실수도 그 원인을 바깥에서 찾으려고 합니다. 바깥이란 남이기도 합니다.

P243 日月의 밝은 빛은 작은 틈새도 남김없이 비추는 법이며, 흐르는

물은 웅덩이를 채우지 않고는 앞으로 나아가지 않는 법이다. 군자는 도에 뜻을 둔 이상 경지에 이르지

않는 한 벼슬에 나아가지 않는 법이다.

P245 물이 흐르다 구덩이를 만나면 그 구덩이를 다 채운 다음에 앞으로 나아가는 법이지요. 건너뛰는

법이 없습니다. 건너 뛸 수도 없는 것이지요. 첩경에 연연하지

말고 우직하게 정도를 고집하라는 뜻입니다. 무슨 문제가 발생하고 나면 그제야 “기본을 바로 세워야 한다”고 주장하기도 하고 “원칙에 충실하라”고 주문하기도 합니다. 그 동안 건너 뛰었다는 뜻이지요.

6 노자의 도와 자연

P253 중국 사상은 지배 담론인 유가 사상과 비판 담론인 노장 사상이 두 개의 축을 이루고 있다고 할 수 있습니다. 어느 사회든 지배 담론과 비판 담론이 일정한 길항 구도를 가지고 있음은 물론입니다. 유가와 노장이라는 두 축은 중국 사상사의 오래된 심층 구조라고 할 수 있으며 『노자』는 그 두 개의 축 가운데

하나를 차지하고 있는 사상입니다. 앞으로 예시문을 통하여 확인되리라고 생각하지만 동양 사상의 정체성은

『논어』보다는 오히려 『노자』에 더 분명하게 드러나고 있다고 할 수 있습니다.

유가

사상은 서구 사상과 마찬가지로 進의

사상입니다. 인문 세계의 창조와 지속적인 성장이 진의 내용이 됩니다.

인문주의, 인간주의, 인간중심주의라 할 수 있지요. 그에 비하여 노자 사상의 핵심은 나아가는 것이 아니라 되돌아가는 것입니다. 근본으로

돌아가야 한다는 것이지요. 노자가 가리키는 근본은 자연입니다. 노자의

歸는 바로 자연으로 돌아가는

것을 의미합니다. 자연이란 문명에 대한 야만의 개념이 아님은 물론이고 산천과 같은 대상으로서의 자연을

의미하는 것도 아닙니다. 노자의 자연은 전지인의 근원적 질서를 의미하는 가장 큰 범주의 개념입니다.

P254 “人法地

地法天 天法道 道法自然”의 논리가 그것이지요. 여기서 법은 본받는다는 뜻입니다. “사람은 땅을 본받고, 땅은 하늘을 본받고, 하늘은 도를 본받는다. 그리고 도는 자연을 본받는다.”는 체계입니다. 원점에서 다시 시작하는 것이지요.

P258 『노자』는 81장 5,200여

자에 이릅니다. 상편은 道로 시작하고 하편은 德으로 시작하기 때문에 『도덕경』이라 불리게 됩니다. 주나라가 쇠망하자 노자는

주나라를 떠납니다. 이때 관윤이라는 사람이 노자를 알아보고 글을 청하자 노자가 이 『도덕경』5천 言을

지어줌으로써 후세에 남게 되었다고 전합니다. 그러나 不言의 가르침을 설파한 노자가

言을 책으로 남겼다는 것을

있을 수 없다는 것이지요.

P264 노자 철학에 있어서의 無는 제로(0)을 의미하는 것이 아닙니다. 인간의

의식을 초월한다는 의미의 무입니다. 그런 점에서 무의 의미는 無名과 다르지 않습니다. 有名의

경우도 마찬가지입니다. 이름이 붙는다는 것은 인간의 인식 안으로 들어온다는 것이지요.

P269 도의 세계는 언어를 초월하는 세계임은 물론이며, 인간의 사유를 초월하는 것이

아닐 수 없습니다. 따라서 제1장에서 노자는 개념적 사유, 즉 이름을 붙이는 것은 부분에 대한 인식이며 가식적으로 드러나는 현상에 대한 인식일 뿐임을 지적하고 있습니다. 그 드러난 현상의 배후에 無가 있음을 선언하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 무와 유는 동체이며

통일체라는 것을 선언하고 있다는 사실입니다.

P272 무위란 作爲를

배제하는 것입니다. 다시 말해서 자연을 거스르지 않는 것입니다. 자연스러운

흐름에 개입하거나 자연적인 질서를 깨트리지 않는 것입니다. 그리고 상대주의는 가치판단의 상대성을 지적하는

것입니다. 인간의 판단이 차이를 만들어낸다는 것입니다. 그것이

작위이고 그것이 차이를 만들어낸다는 것이지요.

P276 『노자』 제2장은 인식론이며 실천론입니다.

그 인식에 있어서 분별지를 반성하고 고정관념을 버려야 한다는 것이지요. 아마 선악의 구분처럼

천박한 인식은 없다고 합니다. OX식의 이분법적 사고도 저급한 것이기는 마찬가지입니다. 이러한 기존의 저급한 인식을 반성하자는 것이지요.

P277 노자는 이 장에서, 먼저 잘못된 인식을 반성한 다음 올바른 방식으로 실천하기를

요구하는 것이지요. 말없이 실천하고, 자랑하지 말고, 개입하지 말고, 유유하고 자연스럽게 실천해야 한다는 것이 노자 실천론의

요지입니다. 그렇게 할 때만이 그 성과가 오래 지속될 수 있다는 것이지요. 춘추전국시대를 지배하는 협소한 인식을 반성하고 조급한 실천을 지양하자는 것이지요. 열린 마음과 유장한 걸음걸이로 대응할 것은 주문하고 있는 것이지요.

P280 노자는 백성들이 무지무욕하게 해야 한다고 하고 있습니다. 그러나 무지무욕은

자본주의 경제 체제하에서는 불가능합니다. 사실 나는 경제학을 전공하고 있습니다만 지금도 도무지 납득할

수 없는 것이 ‘소비가 미덕’이라는 자본주의 경제학의 공리입니다. 절약이 미덕이 아니고 소비가 미덕이라니. 끝없는 확대 재생산과 대량

소비의 악순환이 자본 운동의 본질입니다. 자본주의 경제의 속성입니다.

P282 무리하게 하려는 자는 실패하게 마련이며 잡으려 하는 자는 잃어버린다는 것이 노자의 철학입니다. 자연의 법칙을 존중하는 무위의 방식으로 실천해야 한다는 것입니다. 옷처럼

만물을 감사 기르면서도 주인 노릇을 하지 않는다는 것이지요. 그렇게 할 때 비로소 혼란이 없어진다는

것입니다. 나아가 천하는 무사로서 얻을 수 있으며, 감히

천하를 얻지 않음으로써 천하를 다스린다.

“큰

나라를 다스리는 일은 작은 생선 굽듯이 해야 하다”

P283 유가에서는 이 제3장을 들어 노자 사상은 우민사항이며 도피 사상이라고 비판합니다.

『노자』

독법의 기본은 무위입니다. 여러 차례 이야기했습니다만 무위는 無行을 의미하는 것은 아닙니다. 그리고 무위는 그 자체가 목적이나 가치가 아니라 방법론입니다. 실천의

방식입니다. 그것이 목표로 하는 것은 궁극적으로 ‘난세의

극복’입니다. 혼란이 없는 세상을 만드는 것입니다. 따라서 이 장은 은둔과 피세를 피력한 것이 아니라 세계에 대한 적극 의지의 표명이라 할 수 있습니다. 開世의

사상이라는 것이지요. 다만 그 방식이 유원하고 근본을 경영하는 것이란 점이 다를 뿐입니다.

P284 다투지 않는다는 것은 과학적이고 합리적인 방식으로 실천한다는 뜻입니다.

P285 『노자』의 마지막 장인 제81장의 마지막 구가 ‘천지도天地道

이이불해利而不害 성인지도聖人之道 위이부쟁爲而不爭”입니다. “천지의 도는 이로울지언정 해롭지 않고, 성인의 도는 일하되 다투는

법이 없다”고 하고 있습니다. 물은 결코 다투는 법이 없습니다. 산이 가로 막으면 멀리 돌아가서 갑니다. 바위를 만나면 몸을 나누어

비켜갑니다. 곡류하기도 하고 割水하기도

하는 것이지요. 가파른 계곡을 만나 숨 가쁘게 달리기도 하고 아스라한 절벽을 만나면 용사처럼 뛰어내리기도

합니다. 깊은 분지를 만나면 그 큰 공간을 차곡차곡 남김없이 채운 다음 뒷물을 기다려 비로소 나아갑니다. 너른 평지를 만나면 거울 같은 수평을 이루어 유유히 하늘을 담고 구름을 보내기도 합니다.

è 물과

같이 살아야겠다. 지름길을 찾지 말고 시간이 걸리더라도 부족한 부분을 채우고 앞으로 나아가야겠다.

P289 낮기 때문에 바다는 모든 물을 다 ‘받아들입니다.” 그래서 그 이름이 ‘바다’입니다.

P292 서른 개의

바퀴살이 모이는 바퀴통은 그 속이 ‘비어 있음’으로 해서

수레로서의 쓰임이 생긴다. 진흙을 이겨서 그릇을 만드는데 그 ‘비어

있음’으로 해서 그릇으로서의 쓰임이 생긴다. 문과 창문을

내어 방을 만드는데 ‘비어 있음’으로 해서 방으로서의 쓰임이

생긴다. 따라서 有가 이로운 것은 無가 用이 되기 때문이다.

P293 有의

배후로서의 無를 드러내는 것이 노자의

철학이고 이 장의 의미입니다. 현상을 있게 하는 본질을 가리키는 것이라 할 수 있습니다.

P298 자연은 그 자체로서 완성된 것이며 다른 외부를 가지지 않은 존재입니다. 독립적

존재입니다. 그 이전도 그 이후도 상정할 수 없는 그야말로 항상적 존재입니다. 최후의 존재이면서 동시에 최초의 존재입니다. 한마다로 최대한의 개념이며

가장 안정적인 질서가 바로 노자의 자연입니다.

P299 가장 완전한 것은 마치 이지러진 것 같다. 그래서 사용하더라도 해지지 않는다. 가득 찬 것은 마치 비어 있는 듯하다. 그래서 퍼내더라도 다함이

없다. 가장 곧은 것은 마치 굽은 듯하고, 가장 뛰어난 기교는

마치 서툰 듯하며, 가장 잘하는 말은 마치 더듬는 듯하다. 고요함은

조급함을 이기고, 추위는 더위를 이기는 법이다. 말고 고요하이

천하의 올바름이다.

P301 서예에 있어서 최고의 경지는 還童이라고 합니디. 어린이로 돌아가는 것이지요.

일체의 교와 형식을 뛰어넘는 것이지요. 法까지도 미련없이 버리는 경지입니다.

P304 노자 사상을 몇 마디로 정리하기는 어렵습니다만 그것의 핵심은 動보다는 靜을, 滿보다는 虛를, 교巧보다는

졸拙을, 웅雄보다는

자雌를, 그리고 進보다는 歸를

더 높은 가치로 보는 데 있습니다.

P305 노자의 철학은 귀본의 철학입니다. 本은 道이며 자연입니다. (중략) 사람은 땅을 본받고 땅은 하늘을 본받고 하늘은 도를 본받고

도는 자연을 본받는다는 것이 노자의 철학이기 때문입니다.

7 장자의 소요

P310 근본적인 문제는 공동체 구성원 개개인의 ‘자유와 해방’에 있다는 것이 장자의 주장입니다. 이른바 장자의 자유주의 철학입니다. 개인을 지도, 감독, 보호하려는

일체의 행정적 또는 이념적 규제를 ‘인위적 재앙’으로 파악하였습니다.

P311 장자 사상이 가장 잘 나타나고 있는 것이 『장자』 제1편 <소요유>입니다. ‘소요유’는 글자 그대로 아무 거리낌 없이 자유롭게 거닌다는 뜻입니다. 소요는

보행과는 달리 목적지가 없습니다. 소요 그 자체가 목적입니다. 하릴없이

거니는 것이지요.

장자의

소요유는 ‘궁극적 자유’ 또는 ‘자유의 절대적 경지’를 보여주기 위한 개념입니다. 인간의 삶 위에 군림할 수 있는 어떠한 가치도 존재할 수 없다는 것이 소요유의 의미이고 나아가 장자 사상의

핵심입니다. 사회적 규범 밖에서 자유를 추구하던 일민들의 경물중생, 즉 개인주의적인 생명 존중론이 양주학파에서 크게 고조되었는데 이 양주학파의 사상을 철학적으로 발전시킨 것이

『장자』라고 합니다.

P313 “살아서 진흙 속에서 꼬리를 끌며 살겠다”는 것이 바로 장자입니다. 부정적이기는커녕 대단히 낙천적인 세계관을 보이고 있는 것이지요.

P314 『노자』는 사설을 최소한으로 하는 엄숙주의가 기조를 이루고 있습니다. 내용에

있어서도 최소한의 선언적 명제에 국한되고 있습니다. 이에 비하여 『장자』는 만연체를 기조로 하면서 허황하기

짝이 없는 가공과 전설 그리고 해학과 풍자로 가득 차 있습니다.

P315 장자는 노자의 상대주의 철학 사상에 주목하고 이를 계승하고 있지만 이를 심화해가는 과정에서 노자로부터 결정적으로 멀어졌다고

할 수 있습니다. 개인주의적인 세계, 즉 ‘정신의 자유;로 옮겨갔다는 것이지요.

P317 세상의 모든 존재가 부분이고 찰나라는 것을 드러내는 근본주의적 관점이 장자 사상의 본령입니다.

장자는

이 상식적 세계와 세속적 가치를 일갈하고 일소하고 초월하고 있습니다. 장자의 이러한 초월적 시각은 대단히

귀중한 것입니다.

P318 신인, 至人은 『장자』에서 처음으로 등장하는 개념입니다. 한마디로

흔적을 남기지 않는 사람입니다. 無己, 無功, 無名의 경지에 있는 사람입니다. 이 단계가 장자의 이른바 ‘절대자유’의 경지입니다.

마르크스

이론의 가장 큰 공헌을 자본주의 체제를 과도적인 것으로 규정하는 역사적 관점이라고 합니다.

P319 모든 투쟁은 사상 투쟁으로 시작됩니다. 그리고 최종적으로는 사상 투쟁으로

끝나는 것이 역사의 교훈입니다. 우리들이 갇혀 있는 ‘우물’을 깨닫는 것이 모든 실천의 출발점이 되어야 합니다.

『장자』가

우리 시대에 갖는 의미가 바로 여기에 있다고 합니다. 어떤 대안이나 새로운 방향을 제시하는 것은 아니지만

『장자』가 우리들에게 펼쳐 보이는 드넓은 스케일과 드높은 관점은 내무 중요한 의미를 갖습니다. 그러한

스케일과 관점은 바로 깨달음으로 이어지고, 깨달음은 그 자체로서 귀중한 창조적 공간이 되는 것이기 때문입니다. 높이 나는 새가 멀리 바라보는 것이지요.

P325 ‘포정해우’의 이야기는 術에 관한 것이 아니라 道에 관한 이야기임은 물론입니다. 장자 사상의 뛰어난 문학적 표현으로 평가됩니다. 자연의 이치를 이해하는

단계가 아니라 그것을 체득하고 있는 경지를 이야기하고 있습니다. 『논어』의 ‘지지자 불여호지자 호지자 불여락지자’와 통하는 경지라 할 수 있지요.

P327 인간의 상대적인 행복은 본성의 자유로운 발휘로써 얻을 수 있지만 절대적 행복은 사물의 본질을 통찰함으로써 가능하다는

것이지요. 절대적 행복과 절대적 자유는 사물의 필연성을 이해하여 그 영향으로부터 벗어남으로써 추구할

수밖에 없다는 것이지요. 그러나 장자에게 있어서 가장 중요한 것은 사물의 필연성을 깨닫는 것이 아니라 즉 道의 깨달음이

아니라 그것과의 합일입니다. 이것이 바로 장자의 이리화정입니다. 도의

이치를 머리로 이해하는 것이 아니라 도와 합일하여 소요할 수 있어야 한다는 것이지요. 도를 깨닫는 것은

이론적 차원의 문제가 아니지요. 정서적 공감이 뒷받침이 되지 않으면 안 된다는 것이지요. 머리가 아니라 가슴으로 느끼는 경지에 이르러야 한다는 것이지요.

è 항상

무엇이든 머리로 이해되지 않으면 틀렸다 배척해 버리는 나 같은 사람들이 귀담아 들어야 할 구절인 것 같다.

P329 기계의 기능이 있는 한 반드시 효율을 생각하게 되고, 효율을 생각하는 마음이

자리 잡으면 본성을 보전할 수 없게 된다네.

P331 러다이트 운동 – 기계가 사람을 추방한 것이 아니라 기계의 채용 방식에 문제가

있다는 결론입니다. (중략) 기계의 효율성이 노동 시간의

단축과 노동 경감으로 이어지지 않고 노동자의 해고 즉 실업으로 이어지는 것이 문제라는 것이지요.

P332 장자의 체계에 있어서 노동은 삶이며, 삶은 그 자체가 예술이 되어야 하고, 도가 되어야 하고, 도와 함께 소요하는 것이어야 합니다.

P340 마음을 만물의 근원인 道에 노닐게 함으로써 만물을 부리되 만물에 얽매이지 않아야 화를 입지 않는다는 것이 장자의 주장입니다.

P343 빈 배로 흘러간다는 것이 바로 소요유입니다. 빈 배는 목적지가 있을 리 없습니다. 어디에 도달하기 위한 보행이 아닙니다. 삶이란 삶 그 자체로서 최고의 것입니다. 삶이 어떤 다른 목적의 수단일 수는 없는 것이지요. 이 점에서 장자는 자유의지를 극대화하고 있습니다. 그것이 관념적이라거나, 사회적 의미가 박약하다거나, 실천적 의미가 제거되어 있다는 비판은

『장자』를 잘못 읽거나 좁게 읽는 것이 아닐 수 없습니디.

P347 모든 사물은 이이일異而一의 관계, 즉 “다르면서도 같은” 모순과 통일의 관계에 있는 것이지요. 상호 침투하는 것이지요. 장자의 ‘나비 꿈’은

바로 이러한 세계를 보여주는 것이라고 할 수 있습니다.

P349 혼돈은 이러한 분석과 분별 이전의 통체적 세계를 의미하고 있음은 물론입니다. 혼돈이

죽어버린다는 것은 이러한 진정한 세계상이 사라진다는 것을 의미하는 것이지요.

P351 지식이란 한마디로 어떤 대상을 표현하는 名입니다. 그 명의 실체가 되고 있는 實과 비교하여 명실이 부합할

때에 지식은 합당한 것이 됩니다.

P352 “지혜란 무엇인가?”

“상자를

열고, 주머니를 뒤지고, 궤를 여는 도둑을 막기 위하여 사람들은

끈을 단단히 묶고 자물쇠를 채운다. 그러나 큰 도적은 궤를 훔칠 때 통째로 둘러메고 가거나 주머니째

들고 가면서 끈이나 자물쇠가 튼튼하지 않을까 걱정한다. 세속의 지혜란 이처럼 큰 도적을 위해 재물을

모아주는 것이다.”

8 묵자의 겸애와 반전 평화

P363 사상은 개인에 앞서서 반드시 ‘사상적 과제’가

먼저 존재합니다. ‘누구의’ 사상이기에 앞서 반드시 ‘무엇’에 관한 사항이게 마련입니다.

사상이란

일정한 사회적 조건에서 생성되는 것이지만 그 사회적 조건이 변화하면 사상도 사상사의 장으로 물러납니다. 그러나

그럼에도 불구하고 우리가 사상을 사회 역사 속에 해소시킬 수 없는 이유가 방금 이야기한 그 자각적 체계 때문입니다. 자각적 체계 때문에 사상 자체로서의 독자성을 승인하지 않을 수 없다는 것이지요. 그러나 이러한 의미의 독자성은 역시 제한적 의미로 이해하는 태도가 옳다고 생각합니다. 사상이란 독자성에 앞서 시대성을 공유하고 있기 때문입니다. 어떠한

경우든 시대가 사상을 낳는다는 사실에는 변함이 없음은 물론입니다.

P369 공자와 묵자는 현실 인식에 있어 차이가 없다고 할 수 있지만 묵자는 보다 구체적으로 언급하고 있습니다 백성들은 세 가지의

고통을 받고 있는 바, 주린 자는 먹을 것이 없고, 추운

자는 입을 것이 없고, 일하는 자는 쉴 틈이 없다고 했습니다. 이러한

현실 인식을 보더라도 묵자가 기층 민중의 고통에 주목하고 있음을 알 수 있습니다.

묵자는

겸애라는 보편적 박애주의와 교리라는 상생 이론을 선언합니다.

P372 공자는 서주 이래의 예악에 나타난 귀족 중심의 통치 질서를 새로운 지식인의 자기 수양과 덕치의 이념을 통하여 회복하려고

노력했지요. 이에 반하여 묵자는 종래 귀족 지배 계충의 행동 규범인 예악을 철저히 부정하고 유가의 덕치

이념 대신에 생산에 참여하는 모든 인민의 협동적 연대와 경제적 상호 이익을 통하여 사회를 새롭게 조직하려고 했습니다. 유가와는 달리 숙명론을 배격하고 인간의 실천 의지, 즉 힘을 강조합니다. 실천 의지를 추동하기 위한 장치로서 鬼와 神의

존재를 상정하고, 그리고 천자의 절대적 통치권을 주장합니다. 만민

평등의 공리주의와 현재 독재론을 표방합니다. 묵가 학설의 이러한 개혁성과 민중성은 유가 사상과 대항하면서

상당한 영향력을 발휘했습니다.

P374 사회의 혼란은 모두 서로 사랑하지 않기 때문에 일어난다.

사랑의

문제라면 지극히 개인적이고 심정적인 차원의 문제라 할 수 있습니다. 그러나 묵자는 이 문제를 제도적

관점에서 접근하고 있습니다. 천하의 이익을 위해서는 모든 사람들이 서로 사랑하고 모든 사람들이 서로

이롭게 되도록 법을 바꾸어야 한다는 주장이 그렇습니다.

P383 자본주의 발전 과정은 제국주의적 팽창 과정이었으며, 자본주의 체제의 모순을

해소하는 방식이 냉전이든 열전이든 항상 전쟁에 의존해 왔다는 사실을 부정할 수 없습니다. 대체로 10년 주기로 경제공황이 반복되어왔으며 대규모 전쟁 역시 10년을

주기로 일어나고 있다는 사실은 현대의 전쟁사가 입증하고 있습니다.

P391 묵자의 <절용>편은

소염론, 사과론과 함께 과잉 생산과 대량 소비로 귀착될 수밖에 없는 현대 자본주의의 거대한 낭비 구조를

조명하는 유력한 관점이라 할 수 있습니다. 더욱 중요한 것은 이러한 낭비 구조와 함께 거대한 소염 주고도

함께 주목해야 하는 것임은 말할 필요가 없습니다.

P392 무엇을 삼표라고 하는가… 本, 原, 用이 그것이다. 어디에다 本할 것인가? 위로 옛 성왕의 일에 뿌리를 두어야 한다. 어디에서 原할 것인가? 아래로 백성들의 이목을 살펴야 한다. 어디에서 用할 것인가? 나라의 법과 행성이 시행되어 그것이 국가, 백성, 인민의 이익에 합치하는가를 검토하는 것이다. 이 세가지를 소위 판단의 세 가지 표준이라고 한다.

묵자의

삼표는 첫째는 역사적 경험이며, 둘째는 현실성이며, 셋째는

민주성입니다. 그리고 세번째의 표준인 用, 즉 국가, 백성, 인민의 이익에 대하여 묵자는 다음과 같이 밝히고 있습니다. 富,

象, 安, 治가 그것입니다.

P398 맹자는 묵가의 고결한 가치인 엄격성과 비타협성 그 자체를 비판합니다. 그리고

겸애라는 이상주의적 가치에 대해서도 그것이 인지상정에 어긋나는 것임을 비판합니다.

9 순자, 유가와 법가 사이

P404 일반적으로 유학은 객관파와 주관파로 나누어집니다. 사회질서와 제도를 강조하는

순자 계통이 객관파로 분류되고, 반대로 개인의 행위를 천리에 합치시키고자 하는, 다시 말하자면 도덕적 측면을 강조하는 맹자 계통이 주관파로 분류됩니다.

P408 중요한 것은 인간의 실천적 노력이라는 것이지요. 순자의 ‘능참’은 ‘실천론’이라 할 수 있습니다. 자연의 법칙을 이해하고 이를 제어하여 활용할

것을 강조합니다. ‘자연은 만물을 만들었지만 다스리는 것은 인간’이기

때문입니다. 순자의 인본주의적 관점입니다. 이것은 유가학파의

공통된 입장으로 문화사관, 발전사관으로 나타나는 것이지요. 하늘만을

하늘같이 바라보거나 하늘을 칭송하는 숙명론을 벗어 던지고 스스로 운명의 창조자가 되어야 한다는 것이지요. 운명이란

인간의 실천적 노력으로 얼마든지 극복할 수 있는 것이 바로 순자의 사상 체계입니다. 능참, 즉 주체적 능동성을 발휘하여 인문 세계를 창조할 수 있다는 것입니다.

P409 인간의 적극 의지와 능동적 실천에 근거하여 인문 세계를 창조하고자 하는 것이 그의 궁극적 목표입니다.

P410 대교大巧

즉 뛰어난 장인은 손대지 않고 남겨두는 데서 그 진가를 발휘하며, 뛰어난 지자는 생각을 남겨두는 데

그 진가가 있다는 것입니다. ‘남겨두는 것’은 천의 법칙을

모두 알 수 없기 때문에 그 이상의 것을 구하지 않는 태도입니다. 그런 의미에서 知天은 知己와 통하는 것입니다.

P413 성악설을 인성론이 아니라 순자의 사회학적 개념이라는 것입니다. 그의 교육론과

예론, 제도론을 전개하기 위한 근거로 구성된 개념이라는 사실입니다.

P414 맹자의 성선설이 천성과 천리를 뒷받침하기 위한 개념인 것과 마찬가지로 순자의 성악설은 그의 사회론을 전개하기 위한 개념이라고

할 수 있기 때문입니다.

P417 순자의 이론 체계는 교육이라는 후천적 훈련과 예라는 사회적 제도에 의하여 악한 성을 교정함으로써 사회의 혼란은 방지해야

한다는 논리입니다. 순자는 모든 사람은 인의와 법도를 알 수 있는 知의 바탕을 갖추고 있으며

또 그것을 행할 수 있는 능력을 갖추고 있다고 주장합니다.

P420 맹자는 개인의 자유를 강조했다는 점에서 혁신적이라고 할 수 있지만 초도덕적 가치를 지향하고 천명론이라는 종교적 편향을

보였다는 점에서는 오히려 보수적이었다고 평가됩니다. 이에 반하여 순자는 사회적 통제를 강조했다는 점에서

보수적이라고 할 수 있으나 천명을 비판하고 관념적 잔재를 떨쳐버렸다는 점에서는 오히려 진보적이라는 평가를 받고 있는 것이지요. 그리고 순자 사상은 실제로 유가의 禮治 사상으로부터 법가의 法治 사상으로 이행하는 과도기적 성격을 갖는 것으로 평가됩ㄴ디ㅏ.

P421 순자의 예론에서 가장 중요한 것은 예를 곧 법과 제도의 의미로 발전시켰다는 것입니다.

이것이 예론의 핵심이기도 합니다. 그러나 우리가 간과하지 않아야 하는 것은 순자의 인문

철학이 이 속에 있다는 사실입니다. 예란 “사람의 욕구를

기르고 그 욕구를 충족시키되, 욕망이 반드시 물질적인 것에 한정되거나 物이 욕망을 위해서만 존재하는

일이 없도록 함으로서 양자가 균형 잇게 발전하도록 해야 한다”는 대목입니다.

10 법가와 천하 통일

P432 법가는 시대의 변화를 인정하고 새로운 대응 방식을 모색해갑니다. 법가의 사관을

미래사관 또는 변화사관이라 하는 이유입니다.

P439 당시의 법치란 무엇보다 권력의 자의성을 제한하고 성문법에 근거하여 통치하는 것이었습니다. 그것이 바로 상앙이 강조한 행제야천입니다. 법제를 행함에 있어서

사사로움이 없어야 한다는 것입니다.

P457 巧詐(교묘한 속임수)가 拙誠(졸렬한 진실)보다 못하다는 이 말의 뜻을

나는 세상 사람들 중에 자기보다 못한 사람은 없다는 의미로 읽고 있습니다. 아무리 교묘하게 꾸미더라도

결국 본색이 드러나게 마련입니다.

11 강의를 마치며

P472 불교 사상의 핵심은 연기론과 깨달음입니다.

P475 이 깨달음의 문제는 우리가 이번 강의 처음부터 끝까지 일관되게 강조해온 주제라 할 수 있습니다. 우리의 현실과 그 현실을 뒷받침하고 있는 구조를 깨달아야 하고, 우리를

포섭하고 있는 문화적 기제를 깨달아야 하고, 우리 시대의 지배 담론이 다름 아닌 이데올로기라는 사실을

깨달아야 하는 등 이루 헤아릴 수 없을 정도로 수많은 깨달음을 다짐해 오고 있는 셈입니다. 우리가 깨닫는 것, 즉 覺에 있어서 최고 형태는 바로 “세계는 관계”라는 사실입니다. 세계의 구조에 대한 깨달음이 가장 중요한 깨달음입니다. 풀 한 포기, 벌레 한 마리마저 찬란한 꽃으로 바라보는 깨달음이 필요합니다. 우리의 눈앞에 펼쳐진 바로 이 현실을 수많은 꽃으로 가득 찬 화엄의 세계로 바라볼 수 있는 깨달음이 중요합니다.

P477 깨달음의 의미를 지극히 명상적인 것으로 해석하는 것 그 자체가 바로 이데올로기라는 사실을 잊지 않아야 합니다. 그렇기 때문에 깨달음은 고전 읽기의 시작이며 그 끝이라고 할 수 있습니다.

P487 『대학』은 단지 지식 계층의 학이라기보다는 당대 사회가 지향해야 할 목표를 선언하고 있는 것이라 할 수 있습니다. 명덕이 있는 사회, 백성을 친애하는 사회, 최고의 선이 이루어지는 사회를 지향하는 것입니다. 개인의 해탈과는

정반대의 것입니다. 송대 지식인들의 사회관을 고스란히 담고 있습니다.

그리고 그것은 반불교적이고 반도가적입니다.

P491 ‘치지재격물’의 의미를 매우 중요하게 제기하는 까닭을 간과해서는 안됩니다. 사물과의 접촉 그리고 사물에 내재한 이치를 궁구하는 것이 모든 것의 기본이 되어야 한다는 것을 주자는 강조하고

있는 것이지요.

P492 개인과 사회, 사회와 국가, 국가와

세계가 맺고 있는 관계성의 자각과 실현이 궁극적으로는 세계 평화의 기초인 동시에 한 개인의 수양의 기초가 된다는 점을 통일적으로 선언하고 있는

것입니다.

P493 불교 철학이 모든 것을 꽃으로 승화시키는 뛰어난 화엄학이면서 동시에 모든 것을 덧없이 만드는 무상의 철학인 것과 마찬가지로, 해체주의는 자본주의에 대한 거대한 집합표상을 해체하는 통절한 깨달음의 學이면서 동시에 개인을 탈사회화하고

단 하나의 감성적 코드에 매달리게 만드는 일탈과 도피의 장이 아닐 수 없습니다.

P498 주자가 『중용』을 통하여 제기하려고 하는 가장 절실한 주제는 바로 道의 큰 근원이란 하늘에서

명한 것이라는 사실입니다. 인간으로서는 그것을 따르고 그것을 실천하는 것이 당연한 도리라는 것이지요. 그리고 그 인간적 도리의 구체적 덕목은 예악형정에 의하여 만들어지는 사회적 가치라는 것이지요.

P501 주자의 이론이 性卽理임에

반하여 심론(양명학)의 요지는 心卽理입니다. 신유학이 선종 불교에 대한 비판적 체계라면 양명학은 신유학에 대한 비판의 논리로 구성되어 있다고 할 수 있습니다. 주자의 체계가 독서궁리 à 지혜라는 논리임에 반하여

심론은 ‘良知’에 직접 호소하는 체계입니다. 바로 이러한 성격이 선종 불교와 마찬가지로 대중화에 성공하게 합니다.

P502 “효친의 마음이 없다면 효도의 理가 있을 수 없으며, 충성의 마음이 없다는 충성의 理가 있을 수 없다.”

P503 심론에서 긍정적으로 읽어야 할 부분은 바로 ‘주체적 실천의 자세’라 할 수 있습니다. 인식이 실천의 결과물이라면, 그리고 그 실천이 개인적인 것이든 사회적인 것이든 목적의식적 행위라는 사실에 동의한다면 신유학에 대한 심학의

문제 제기는 매우 정당한 것이라 해야 할 것입니다.

P505 그렇기 때문에 우리의 창신은 결과적으로 온고창신이라는 보다 현실적인 곡선의 형태로 수정되지 않을 수 없는 것입니다. 교조와 우상을 과감히 타파하는 동시에 현실과 전통을 발견하고 계승하는 부단한 자기 성찰의 자세와 상생의 정서를

요구하는 일이 아닐 수 없는 것입니다.

P506 이러한 담론을 통하여 우리가 발견한 가장 중요한 것은 동양적 삶이 지향하는 궁극적인 가치는 ‘인성의 고양’이라는 사실이었습니다.

이 인성의 내용이 바로 인간관계이며 인성을 고양한다는 것은 인간관계를 인간적인 것으로 만들어가는 것을 의미합니다.

서구적

가치는 인성의 고양보다는 개인의 존재 조건을 고양하는 것이며 그 존재 조건들 간의 마찰과 충돌을 합리적으로 규제하는 패러다임이라고 할 수 있기

때문입니다.

P508 한 사람의 사상에 있어서 가장 중심에 있는 것은 가슴이라고 하였습니다. 중심에

있다는 의미는 사상을 결정하는 부분이라는 의미라고 할 수 있습니다. 그 사람의 생각을 결정하는 것이

머리가 아니라 가슴이라는 뜻입니다. 그래서 가슴에 두 손을 얹고 조용히 반성하라고 해왔던 것이지요. 가슴을 강조하는 것은 가슴이 바로 관계론의 장이기 때문입니다.

P509 이성보다는 감성을, 논리보다는 관계를 우위에 두고자 한다면 우리는 이 ‘가슴’의 이야기에 귀 기울이지 않을 수 없습니다.

시와 산문을

읽는 것은 바로 가슴을 따뜻하게 하고 가슴을 키우는 일이기 때문입니다.

사상은

실천된 것만이 자기의 것입니다. 단지 주장했다고 해서 그것이 자기의 사상이 될 수 있다는 생각은 환상입니다. 말이나 글로써 주장하는 것이 그 사람의 사상이 되지 못하는 까닭은 자기의 사상이 아닌 것도 얼마든지 주장하고

말할 수 있기 때문입니다.

è 실천한

것만을 나의 사상이라 할 수 있다면 나는 어떤 사상을 가지고 있는 것일까?

P510 이러한 정서와 감성을 기르는 것은 인성을 고양하는 가장 확실한 방법이면서 최후의 방법입니다. 말 잘하고 똑똑한 사람보다는 마음씨가 바르고 고운 사람이 참으로 좋은 사람이라고 할 수 있는 것과 같습니다. 시와 산문을 읽어야 한다는 이유가 이와 같습니다.

3.

내가 저자라면

개인적으로

두 번째 읽는 것인데도 이해하기가 쉽지 않았다. 심지어 어느 구절들은 처음 읽는 것 같은 느낌이 들기도

했다. 저자가 워낙 관념적이고 현학적인 단어를 많이 사용할 뿐 아니라 고전이라는 태산준령을 다루고 있는

터라 책 한 권을 제대로 씹어 먹기가 쉽지 않다. 내가 저자라면 좀 더 쉬운 단어로 좀 더 재미있게

쓰겠다. 고전을 읽는 목적이 현실에 대한 관심을 갖게 하는 것이 목적이라면 오늘의 단어로 좀 더 평이하게

쓰는 것도 좋겠다.

저자는

경제학자임에도 불구하고 자본주의에 대해서 매우 비판적이다. 더구나 자본주의가 맹신하는 소비의 미덕에

대해서는 신랄한 비판을 퍼붓는다. 또한 ‘관계’라는 키워드를 놓지 않고 모든 고전을 읽어 나간다. 다른 저자의 고전강독과는

색다른 관점이라는 생각이 든다. 이 책을 읽다 보면 동양고전은 최고의 자기계발서임에 틀림없다는 확신이

생긴다. 부단한 학습과 이의 실천이 자기계발을 위한 최선의 길이 아니고 무엇이겠는가? 더욱이 고전공부를 통해 ‘관계’에

대해서까지 고민하게 되니 인간관계까지 좋아지지 않겠는가? 우리 사회구조와 그 속의 이데올로기를 꿰뚫어보는

관점을 가지게 되는 것은 덤이다.

사마천의

『사기열전』을 二讀한 터라 공자, 상앙, 이사, 한비자

등이 보다 친근하게 느껴졌다. 그래도 태산준령 앞에 호미 한 자루 쥐고 선 느낌은 가시지 않는다. 이 달 마지막 주에 이 책을 한 번 더 읽게 된다. 그 때는 이

책을 한 눈에 조망할 수 있는 안목을 가질 수 있으면 좋겠다.

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 19 | [32] 컬처코드 - 클로테르 라파이유 | 최코치 | 2008.11.30 | 3405 |

| 18 |

북 No. 3 – 조셉 캠벨 '천의 얼굴을 가진 영웅' | 유재경 | 2011.04.17 | 3414 |

| 17 |

북 No.31 – 칼리 피오리나 ‘힘든 선택들’ | 유재경 | 2011.11.28 | 3444 |

| 16 |

북No. 9 – 구본형 ‘사람에게서 구하라’ | 유재경 | 2011.05.29 | 3723 |

| 15 | 북 No. 4 - 조셉 캠벨 '천의 얼굴을 가진 영웅' <두번읽기> | 유재경 | 2011.04.24 | 3804 |

| 14 |

북No.11-카를 융 '기억 꿈 사상' | 유재경 | 2011.06.13 | 3859 |

| 13 | 북No. 1 조지프 캠벨 <신화와 인생> | 유재경 | 2011.04.03 | 3992 |

| 12 |

북 No.29 - 아니타 로딕 '영적인 비즈니스' | 유재경 | 2011.11.14 | 4036 |

| 11 | 북 No.25 - 구본형의 필살기 | 유재경 | 2011.10.16 | 4039 |

| 10 |

북 No.16 - 윌 듀랜트 ‘철학이야기’ | 유재경 | 2011.07.18 | 4147 |

| 9 | [34] 문학과 예술의 사회사 4 - 아르놀트 하우저 [2] | 최코치 | 2008.12.15 | 4237 |

| 8 |

[21] 위대한 승리 - 잭웰치, 수지웰치 | 최지환 | 2008.09.15 | 4362 |

| 7 |

북 No.14 - 버틀런드 러셀 '서양의 지혜' | 유재경 | 2011.07.04 | 4451 |

| 6 |

북No.6 - 고운기 '우리가 정말 알아야 할 삼국유사' | 유재경 | 2011.05.07 | 4515 |

| 5 |

북 No.15 – 버트런드 러셀 ‘서양철학사’ | 유재경 | 2011.07.12 | 4590 |

| 4 |

북No.12 –괴테 자서전 '시와 진실' | 유재경 | 2011.06.19 | 4656 |

| 3 |

북 No.34 - 구본형의 글로벌 경영전략, 코리아니티 | 유재경 | 2011.12.19 | 4765 |

| » |

북 No.32 - 신영복 '강의, 나의 동양고전 독법' | 유재경 | 2011.12.04 | 6064 |

| 1 |

북No.2 - 오비디우스 '변신이야기 1,2' | 유재경 | 2011.04.12 | 7421 |