- 미스테리

- 조회 수 7088

- 댓글 수 0

- 추천 수 0

No 34

2013.12.23

오미경

강의

신영복 나의 고전독법

2004년 12월 13일 초판, 돌베개

고전 강독의 궁극적인 목적은

창의적 정신인 '창신'이다

갇히지 않고 얽매이지 않는 자유로움

감성과 정서의 영역

이성보다는 감성을

논리보다는 관계를

삶은 도(道)는 세상은

결국은

나와 네가 사는 우리들의 관계망이다

1. 저자에 대하여

‘인간’과 ‘관계’라는 화두로 대표되는 그의 사상은 관념으로 구축한 이론의 성채라기보다는 비상한 성찰의 힘으로 그 자신의 생애를 압축하고 또 압축함으로써 만들어진 경험과 사색의 결정체이기 때문이다.

20년 20일. 1968년 7월 통일혁명당 사건으로 구속된 후 1988년 8월 15일 특별가석방으로 다시 세상에 나오기까지 신영복이 감옥에서 보낸 시간이다. 신영복의 생애는 20년 수감생활을 분수령으로 젊은 시절의 신영복, 수인으로서의 신영복, 출감 후 문필가이자 사상가로서의 신영복으로 나뉜다.

1-1. 신영복의 가정 배경

신영복의 고향은 경남 밀양이다. 선친 신학상씨는 대구사범학교를 나온 교사였다. 평생 교직에 몸담았고 한때 국회의원 선거에 출마하기도 했지만 천생 학자였다. 신영복의 고등학교 동창인 김문식씨는 “그의 집에 놀러갈 때마다 (아버님께서는) 항상 책상에 앉아서 무언가 집필하고 계셨다”고 술회한다. 1995년 여든여덟 나이로 타계한 신영복의 선친은 여든둘에 <사명당의 생애와 사상>을, 여든다섯에는 <김종직의 도학사상>이라는 책을 냈다.

1-2. 학창시절의 신영복

☸ 다재다능한 유머남

아버지가 교장으로 근무했던 경상남도 의령의 간이학교 사택에서 태어나서 자랐다. 이후 아버지의 고향인 밀양 등지에서 어린 시절을 보내고 부산상업고등학교를 졸업했다. 서울대학교 경제학과와 대학원을 졸업했다. 학창 시절 동료들이 기억하는 그의 면모 가운데 도드라지는 것은 그의 명석함이 아니라 오히려 다재다능함이다.

대학동창 홍재영씨는 “그는 주변의 친구들을 항상 재미있게, 지루하지 않게, 즐겁게 해준 엔터테이너이기도 했다”고 말한다. “우선 떠오르는 기억은 그의 유머 감각, 명랑하고 쾌활했던 성품, 장난기 등이다.… 그 당시 상대에는 홍릉제란 연례 축제가 있었는데 무대를 주름잡은 주인공은 언제나 신영복과 유장희였다. 신영복은 행사 사회부터 즉석 재담, 시나 가사의 낭송, 가장행렬에 이르기까지 끼지 않은 데가 없을 정도로 팔방미인이었다.”(<신영복 함께 읽기>)

☸ 학생운동에 참여

대학 1, 2학년 때 신영복은 가정교사 일로 바빴다. 그가 학생운동에 참여하기 시작한 것은 3학년이 되던 1961년이다. 그는 상대 학생들로 조직된 경우회, 종교단체 CCC 산하 경제복지회, 동학연구회, 고려대 연세대 학생서클 세미나를 드나들면서 마오쩌둥, 마르크스, 케인스, 슘페터 같은 이들의 책을 읽었다. 이후 그는 경제학과 대학원을 마치고 1965년 무렵에는 숙명여대 강사로 경제학을 가르쳤다. 강사로 있으면서 안병직 등을 따라 잡지 〈청맥〉의 예비 필자 모임인 '새문화연구원'에 참석하면서 훗날 '통일혁명당 사건'으로 사형당한 김질락을 만나게 되었다. 〈청맥〉은 통일혁명당의 핵심인물들이 당의 합법 기관지로 설정한 잡지로, 종종 반미적인 논설이 실렸다. 1966년부터 육군사관학교에서 경제학과 교관으로 활동하다가 1968년 통일혁명당 사건으로 중앙정보부(지금의 국가정보원)에 잡혀 들어갔다. 이 사건으로 김종태·이문규·김질락은 사형을 당했고, 그는 여러 차례 재판 끝에 무기징역형을 받고 안양과 대전, 전주교도소에서 복역했다.

☸ 통혁당 사건이란

1968년은 그의 인생 항로가 결정적으로 바뀐 해다. 당시 그는 육군 중위로 임관해 육군사관학교에서 경제학을 강의하고 있었다. ‘통혁당 사건’이 일어나지 않았더라면 그는 감옥에서 20년을 보내는 대신 경제학과 교수로 이름을 얻었을지도 모른다. 그러나 통혁당 사건은 그의 인생에 지각변동을 일으켰다.

1-3. 수인으로서의 신영복

1968년 여름 수사당국이 발표한 통혁당 사건은 사람들을 깜짝 놀라게 만들었다. “김종태, 김질락, 이문규 등을 중심으로 1964년 3월 만들어진 통일혁명당이 무장봉기, 주요 시설 파괴, 정부요인 암살 등의 방법으로 정부 전복과 공산정권 수립을 꾀했다”는 어마어마한 내용이었다.

이 사건으로 학생, 지식인 등 33명이 기소됐다. 신영복은 수괴로 지목된 김종태의 이름도 들어보지 못했고 이문규는 이름만 알았다. 김질락과는 도합 열 번도 만나지 않았고, 통혁당의 존재도 중앙정보부에 끌려간 뒤에야 알았다. 그러나 현역 군인 신분이던 신영복은 통혁당의 핵심 인물로 지목돼 그해 7월 구속된 후, 육군보통군법회의에서 사형을 선고받았다. 당시 그의 나이 27세였다.

☸ ‘청구회 추억’으로 옥중문학 시작하다

사형선고 후 신영복은 곧바로 남한산성 육군교도소로 이송된다. 이곳에서 이후 ‘신영복 옥중 문학’의 서장을 알리는 글 한 편이 탄생했다. 바로 ‘청구회 추억’이다. 이 글은 1966년 봄 서오릉으로 가는 소풍길에서 만나 약 2년 동안 우정을 나눈 여섯 어린이들과의 추억을 교도소 두루마리 휴지에 볼펜으로 기록한 것이다. 김명환 서울대 영문과 교수는 “신영복 선생님의 삶과 사상을 이해하기 위해 맨 먼저 읽을 글을 고르라고 하면 나는 서슴없이 ‘청구회 추억’을 추천하겠다”고 말한다. ‘청구회 추억’은 화장기 없는 필치로 경험을 가감없이 기록하면서도 묵직한 감동을 남기는 신영복 에세이의 전형을 보여준다.

☸ 감옥은 신영복을 사상가로 탄생시키다

1970년 5월 신영복은 사형수에서 무기수가 됐다. 그는 같은 해 9월 안양교도소로 이감됐다가 1971년 2월에는 다시 대전교도소로 이감됐다. 거기서 15년을 보내고 수감생활의 마지막 2년은 전주교도소에서 보냈다. 그에게 교도소는 육체의 감옥이었지만 정신의 학교였다. 청춘을 잃었으나 지성의 깊이와 높이를 얻었다. 신영복의 육체가 스물일곱 청년에서 마흔일곱 중년사내로 쇠퇴하는 동안 신영복의 정신은 관념의 모험을 추구하는 반항아로부터 삶의 구체성에 뿌리박은 사상가로 성숙했다.

☸ ‘관계의 철학’을 사유하다

교도소에서 그는 일반사범으로부터 사상범에 이르기까지 다양한 사람들을 만나고 무수한 책을 읽었다. 겨울이면 추위에 떨고 여름이면 바로 옆에 누운 사람을 증오하게 만드는 교도소 생활은 관념적으로 이해하던 ‘민중’을 피와 살을 가진 인간으로 바라보게 만들었다.

어렸을 때 할아버지에게 서예를 배우기도 했던 그는 대전교도소 복역 시절 남파공작원 출신 한학자 노촌(老村) 이구영(李九榮)과 4년간 한 방을 쓰면서 한학과 서예를 익혔다.

노촌 이구영 선생과의 만남은 동양고전에 대한 깊이 있는 독서를 가능하게 함으로써, 그 이전까지 그를 사로잡고 있던 서양 근대사상의 한계를 자각하고 ‘관계의 철학’을 사유하게 하는 주춧돌이 됐다.

관계론은 “세계의 모든 존재는 관계망으로 존재한다”고 보는 시각이다. “자기를 키우는 것이 아니라 자기가 아닌 것을 키우는 것” “자기가 서기 위해서는 먼저 남을 세워야 한다”는 생각이다. 신영복은 이러한 동양고전의 사고 체계가 서구 인식론의 개인주의를 넘어서는 것이라고 파악한다.

서양 사상과 동양 사상의 핵심적 구성원리를 한 글자로 압축해서 표현하면 각기 ‘동(同)’과 ‘화(和)’의 논리다. “동은 이를 테면 지배와 억압의 논리이며 흡수와 합병의 논리입니다. 돌이켜보면 이것은 근대사회의 일관된 논리이며 존재론의 논리이자 강철의 논리입니다. 이러한 동의 논리를 화의 논리, 즉 공존과 평화의 논리로 바꾸는 것이야말로 진정한 변화라고 할 수 있습니다.”(<강의>, 1장 서론 중)

☸감옥에서의 생활

감옥에서 그는 여러 가지 생각을 했다. 조금씩 자기 문제를 사회적 관점, 역사적 관점으로 보게 된 때도 그때라고 한다. 역사적 격동기에 감옥에서 인생을 보낸 수많은 사람들을 발견하고 자신도 그 중 하나라고, 그것이 자신의 팔자라고 생각했단다.

<한 달에 한 번 쓸 수 있는 엽서, 정신의 해방구>

신영복 교수가 감옥에 있을 당시엔 편지를 한 달에 한번씩 엽서를 신청해서 쓸 수 있었다. 교도관의 감사하에 썼다. 생소한 감옥에 던져졌으니 충격적인 생각을 안할 수 없었을 거다. 그 생각들을 적어 가족에게 보냈다. 그리고 그 사색적이고, 산문이긴 하지만 시적인 편지들을 받은 가족은 그가 아직 정신적으로 무너지진 않았다는 위로를 받았다고 했다. 한달에 한 번 밖에 못쓰기 때문에 머릿속으로 퇴고를 다하고 썼다고 한다. 교정까지 완벽하게 끝내고 그것이 모여 결국 『엽서』라는 영인본이 나왔다.

☸ 햇빛이 주는 행복

자살하지 않은 이유는 두가지 였는데 햇빛 때문에 안 죽었다. 그때 있었던 방이 북서향인데, 2시간쯤 햇빛이 들어온다. 가장 햇빛이 클 때 신문지 펼쳤을 때 정도였다. 햇빛을 무릎에 올려 놓고 앉아 있을 때 정말 행복했다고 한다. 내일 햇빛을 기다리고 싶어 안죽었단다. 살아있다는 것 자체가 비록 20의 감옥이 삶 속에 있지만 결코 손해는 아니란다. 태어나지 않은 것과 비교한다면 말이다.

그 다음에는 그가 자살하면 굉장히 슬퍼할 사람들이 있었다. 부모,형제, 친구. 자기의 존재라는 것이 배타적 존잰성이 아니다.

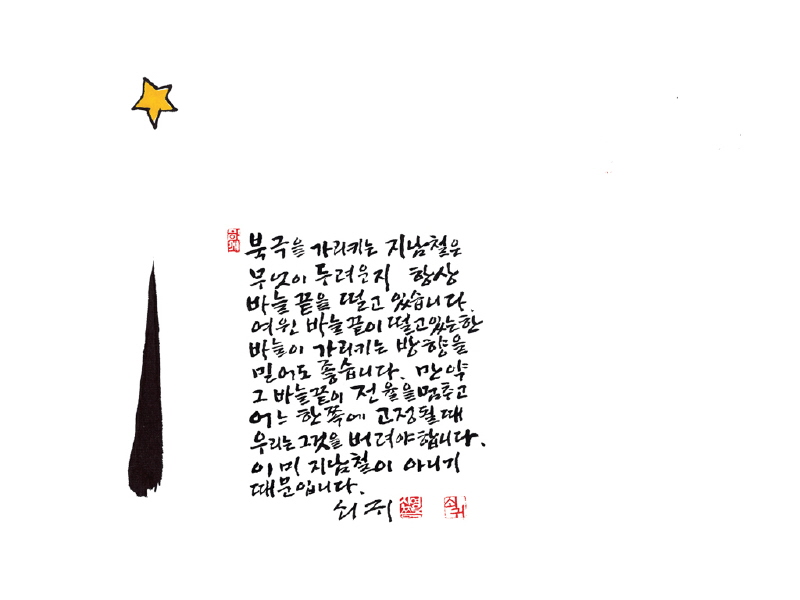

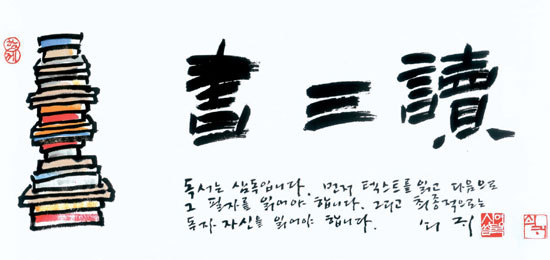

☸ ‘신영복 글씨체’ 상표글씨체 되다

감옥에 서예반이 생기면서 만당(晩堂) 성주표(成周杓)와 정향(靜香) 조병호(趙柄鎬)에게 지도를 받으며 자신만의 서체를 완성했다. 성공회대학교 재직 시절 그의 글씨와 그림으로 학교 달력을 만들 정도로 그의 붓글씨는 획의 굵기와 리듬에 변화가 많아서 '신영복체'·'어깨동무체'·'협동체'·'연대체'로도 불린다.

성공회대학교 퇴임 무렵 두산에서 브랜드명과 상표 글씨체로 시 〈처음처럼〉의 제목과 글씨를 사용할 수 있게 해달라는 요청을 수락하고 받은 1억 원을 성공회대학교에 기부했다. 서예 작품 〈처음처럼〉은 1995년 첫 개인 서예전에 출품했던 작품이기도 하다.

1-4. 현재 신영복은 교수, 작가, 진보학자

1988년 8·15특별가석방으로 감옥에 잡혀간 지 20년 20일 만에 출옥했으며, 옥중에서 가족들에게 보낸 편지를 묶어서 같은 해 〈감옥으로부터의 사색〉이란 이름으로 발간하여 큰 반향을 불러일으켰다. 1989년 3월부터 성공회대학교에서 정치경제학과 한국사상사, 중국고전강독 등을 강의했다. 출소한 지 10년 만인 1998년 3월 사면 복권되어 1998년 5월 1일 성공회대학교 교수로 임용되었다가 2006년 8월 정년 퇴임했다. 2013년 현재 성공회대학교 석좌교수로 재직하고 있다.

☸ 글쟁이들을 부끄럽게 만든 그의 매력은

신영복은 너른 품을 가진 사상가이자 일가를 이룬 문장가이기도 하다. <감옥으로부터의 사색>, <나무야 나무야>, <더불어 숲> 같은 그의 에세이들은 많은 글쟁이들을 부끄럽게 만든 책으로 회자된다. 기자 출신으로 출소 후 신영복의 성공회대 첫 강의를 취재했던 허문영씨(부산국제영화제 프로그래머)는 “<감옥으로부터의 사색>이 나왔을 때 한국의 많은 문인들은 그의 글이 지닌 힘에 압도됐다”고 말한다.

그의 글이 가진 매력은 무엇일까. 소설가 조정래씨는 “그이의 글의 마력과 매력은 뜨겁고 강하고 아픈 이야기를 낮고 조용하고 부드럽게 하는 데 있다”고 말한다.

인터넷 서평을 분석한 도서평론가 이권우씨는 “현학적이되 지혜를 잃지 않았으며, 과장되지 않되 사유의 깊이를 간직하고 있으며, 단아하고 짧되 관점을 잃지 않은 문장에 독자들이 매료되고 만 것”이라고 정리했다. 그 바탕에는 신영복이 일관되게 견지해온 삶의 자세에 대한 독자들의 공감이 자리잡고 있다.

신영복은 오랫동안 사람과 사랑에 대해 말해왔다. 그러나 사람과 사랑에 대한 강조만으로 더 나은 세상을 만들 수 있을까. 더 나은 세상으로 가려는 진보의 앞길을 가로막는 냉혹한 정글의 논리를 사랑으로 돌파할 수 있다는 믿음은 너무 순진한 것은 아닐까. 그 믿음에 대한 강조는 자칫 개인적인 자기수양의 지침으로만 그칠 우려가 있지는 않을까. 강준만 전북대 교수는 “우리의 개혁과 진보는 여전히 ‘투쟁 패러다임’이라는 덫에 갇혀 있다”며 “신영복의 메시지가 비현실적이라는 건 도무지 말이 안 되는 자가당착”이라고 말한다.

“그는 오래전에 ‘투쟁 패러다임’을 내버렸기에 자신의 메시지를 투쟁적으로 제시하지 않았다. 그래서 오독이 많아졌다. 신영복을 탓할 수는 없다. 그는 실천 없는 말을 하지 않기 때문이다.”(<신영복 함께 읽기>)

☸ 신영복의 저서는

〈감옥으로부터의 사색〉(1988)·〈엽서〉(1993)·〈나무야 나무야〉(1996)·〈더불어 숲〉(2003)·〈강의-나의 동양고전 독법〉(2004)·〈처음처럼: 신영복 서화 에세이〉(2007)·〈청구회 추억: Memories of Chung-Gu Hoe〉(2008) 등이 있고, 번역서로 〈외국무역과 국민경제〉(1966)·〈사람아 아! 사람아〉(1991)·〈루쉰전〉(1992)·〈중국역대시가선집〉(1994)이 있다.

참고문헌

나의 동양고전 독법 강의 돌베개

http://www.shinyoungbok.pe.kr/

http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b13s2903n11

http://www.pressian.com/article/article.asp?article_num=40060823182719§ion=06(2006%EB%85%84

출처 <정재승이 만난 사람들 - 성공회대 석좌교수 신영복> 전문

hhttp://inmun.yes24.com/articles/commonview/10?articleNo=120&sortgb=0&pageNumber=1 http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=033&aid=0000020356

http://m.blog.naver.com/peterfine/50168087103

Ⅱ. 마음을 무찔르는 글귀

1. 서론

나와 동양고전과의 인연

[16] 내가 본격적으로 동양 고전에 관심을 갖게 된 것은 아무래도 감옥에 들어간 이후입니다. 감옥에서는, 특히 독방에 앉아서는 모든 문제를 근본적인 지점에서 다시 생각하게 됩니다. 감옥의 독방이 그런 공간입니다.

[17]

무기징역이라는 긴 세월을 놓고 앉아서, 나의 사고와 정서를 지배하고 있는 식민지 의식을 반성하는 것에서 시작되었다고 할 수 있습니다.

===> 학교에서 배운것이 식민지 의식이었는지를 몰랐다. 식민지에서 생활해온 사람들이 받은 교육으로 재교육시키니 그것이 당연한 것이었을 것이다. 역사를 제대로 청산하지 못한 대한민국의 부끄러운 모습이 가치관의 혼란이라는 무서운 잔재를 남겼다.

청산되어야 할 세력이 권력을 잡아서 거꾸로 양심세력을 완전히 거세하고 역사를 왜곡하고, 기억을 조작해온 역사라 불러도 과언이 아니다.

-성공회대 김동춘 교수-

[18]

나의 동양고전에 대한 관심은 이처럼 감옥에서 나 자신을 반성하는 계기로 시작되었으며 또 교도소의 현실적 제약 -한 달에 세권까지 가능- 때문이기도 했습니다.

===> 어느 곳에 있더라고 자신을 잃지 않는다면, 자신이 해야할 바를 한다. 감옥에 있으면서도 자신을 반성하기 위한 계기로 동양고전을 공부했다는 마음이다. 늘 습관처럼 공부한 것이 어디에서든 자신의 빛을 발한다.

국어사전 290쪽

[19]

노촌 선생님의 삶은 우리의 현대사를 압축적으로 보여주는 삶 - 조선 봉건 사회, 일제 식민지 사회, 전쟁, 북한 사회주의 사회, 20여 년의 감옥 사회 그리고 1980년대 이후의 자본주의 사회-를 두루 살아오신 분입니다.

어느 것 하나 당대의 절절한 애환이 깃들어 있지 않은 것이 없지만 그중의 한 가지를 예로 들자면 노촌 선생님을 검거한 형사가 일제 때 노촌 선생님을 검거했던 바로 그 형사였다는 사실이지요. 참으로 역설적인 일이 아닐 수 없습니다. 친일파들이 오히려 반민특위를 역습하여 해체시켰던 해방 정국의 실상을 이보다 더 선명하게 보여주는 예도 없지요.

[20]

‘290’이 바로 ‘이구영’이라고 답변하셨다. 엄혹한 옥방에서 바늘 하나를 간수하시면서도 잃지 않으셨던 선생님의 여유이면서 유연함이었다.

화두話頭와 ‘오래된 미래’

[21]

5천 년 동안 단절되지 않고 전승되어 내려오는 문명이 세계에는 없습니다. 이집트만 하더라도 고대 문자 해독이 불가능합니다. 그러나 중국 고대 문헌은 마치 현대 문헌처럼 친숙하게 읽히고 있습니다. 전승과 해독에 있어서 세계 유일의 문헌입니다. 그 규모가 엄청날 수 밖에 없지요. 고전을 읽겠다는 것은 태산준령 앞에 호미 한 자루로 마주 서는 격입니다.

===> 쳐다보는 것만으로도 숨이 차다. 호미 한 자라루라도 쥐고서 팔 수만 있다면 파고 싶다.

[21]

정작 중요한 것은 관점입니다. 고전에 대한 우리의 관점이 중요합니다. 역사는 다시 쓰는 현대사라고 합니다. 마찬가지로 고전 독법 역시 과거의 재조명이 생명이라고 생각합니다. 당대 사회의 당면 과제에 대한 문제의식이 고전 독법의 전 과정에 관철되고 있어야 한다고 생각합니다. 우리의 고전 강독에서는 과거를 재조명하고 그것을 통하여 현재와 미래를 모색하는 것을 기본 관점으로 삼고자 합니다.

===> 고전에 대한 관점이란, 과거를 통해 현재 흐름을 비추고 미래를 예측한다. 예측한 미래를 대비하고 다가올 미래를 위해 현재의 삶을 재조명한다. 물이 끊임없이 흐르듯 삶과 그 삶을 살아가는 시대는 변화하니까.

[22]

수십 개의 도시국가가 춘추시대에는 12제후국으로 전국시대에는 다시 7국으로 그리고 드디어 진나라로 통일되는 역사적 격동기입니다. 이 시기는 흔히 축의 시대(axial era)라고 하여 동서양을 막론하고 사상의 백화제방 시대입니다. 처음으로 고대 국가가 건설되는 시대였기 때문에 사회에 대한 최초의 그리고 최대한의 담론이 쏟아져 나왔던 시대라고 할 수 있습니다. 소크라테스, 아리스토텔레스, 석가도 이 시대의 사상가임은 물론입니다. 한마디로 사회와 인간에 대한 근본 담론의 시대 그리고 거대 담론의 시대였다고 할 수 있습니다.

===> 존재론, 형이상학, 우주론, 시학, 불가, 법가, 유가, 도가 등 지금 현대에 배우고 있는 이 모든 사상들이 2천여 년전에 태동했다.

[22-23]

우리의 고전 강독은 그런 점에서 기본적으로 사회와 인간 그리고 인간관계에 관한 근본적 담론을 주제로 할 것입니다.

===> 강의를 할 주제를 말한다. 고전을 배우는 근본적인 이유는 현 시대를 살아가는 사회와 그 사회를 이루고 있는 인간, 그리고 인간관계에 대한 본질적인 이야기다.

[23]

우리가 걸어놓는 화두는 ‘관계론’입니다.

그리고 개인이든 집단이든 국가든 개별적 존재는 부단히 자기를 강화해가는 운동 원리를 갖습니다. 그것은 자기 증식을 운동원리로 하는 자본 운동의 표현입니다.

[24]

‘오래된 미래’라는 표현은 분명 모순어법입니다. 작은 거인이나 점보 새우와 같은 모순된 어법입니다. 그러나 이 모순된 표현 속에 대단히 중요한 뜻이 담겨 있습니다. 미래로 가는 길은 오히려 오래된 과거에서 찾아야 한다는 것이지요. 자연과의 조화와 공동체의 가치를 소중히 여기는 라다크의 오래된 삶의 방식에서 바로 오염과 낭비가 없는 비산업주의적 사회 발전의 길을 생각하게 하는 것입니다. 과거는 그것이 잘된 것이든 그렇지 못한 것이든 우리들의 삶 속에 깊숙이 들어와 있는 것이지요. 그리고 미래를 향해 우리와 함께 길을 가는 것이지요.

===> 헬레나 노르베리 호지라는 스웨덴의 여성학자를 기억하실 겁니다.

히말리아 라다크에서 새롭게 세상을 발견하고

그 깨달음과 감동을 <오래된 미래>라는 책에 담아서 널리 전파한 학자죠.

헬레나 노르베리 호지는 경제규모를 줄여야 가능하다고 주장합니다.

전세계적으로 같은 제품과 같은 상황을 소비하며

제어되지 않는 욕망을 부추기는 현상이 더 많은 사람들을 불행으로 몰고 가고 있다고 말하지요.

그래서 경제활동 규모를 줄이고 주변을 돌보는 삶만이

앞으로 인류가 더 행복해지는데 기여할 수 있을것이라고 말을 합니다.

어쩌면 모두가 힘들다고 말하는 요즘이야말로, 그런 변화의 흐름을 만들어낼 수 있는 좋은 기회가 아닐까 싶습니다.

적은 것으로도 만족하기,

타인의 취향에 흔들리지 않기,

중요한 것과 소중한 것을 구분하기,

그리고 내 삶도 또한 나와 연결되어 있는 사람도 잘 보살피기,

이런 것들을 마음벽에 또박또박 적어봅니다.

- KBS FM,세상의 모든 음악< 저녁을 그리다> . 2013.01.09 방송-

천지현황과 I am a dog

[27]

좋아하는 사람이 생기면 그를 자주 바라보게 되듯이 좋은 문장을 발견하기만 하면 어학은 자연히 습득되리라고 봅니다. 마음에 드는 문장을 만나는 것이 중요합니다. 그리고 암기하는 것이지요. 그렇게 해서 원문을 해독하고 문장을 구사할 수 있을 정도면 금상첨화지요.

차이에 주목하는 것은 부분을 확대하는 것

[28]

어떤 본질에 대하여 이해하려고 하는 경우에는 먼저 그것의 독자성과 정체성을 최대한으로 수용하는 방식이어야 합니다.

차이에 주목하는 것은 결국 차별화로 귀착되는 것이지요. 어떠한 경우든 차별화는 본질을 왜곡하게 마련이라고 해야 합니다. 그 점을 특히 경계해야 하는 것이지요.

고전 독법의 참여점(Entry point)

[30]

서양 문화의 기본적 구도는 헬레니즘과 헤브라이즘의 종합 명제라는 것이 통설입니다. 흄과 칸트의 견해입니다. 서양 근대 문명은 유럽 고대의 과학 정신과 기독교의 결합이라는 것이지요. 과학과 종교라는 두 개의 축으로 이루어져 있으며 과학은 진리를 추구하고 기독교 신앙은 선을 추구합니다.

그러나, 서양 문명은 이 두 개의 축이 서로 모순되고 있다는 사실이 결정적 결함입니다. 과학과 종교가 서로 모순된 구조라는 것이지요. 과학은 비종교적이고 종교 또한 비과학적이라는 사실입니다.

[33]

오늘날의 주류 담론인 전 지구적 자본주의와 세계화 논리는 한마디로 거대 축적 자본의 사활적 공세 그 이상도 그 이하도 아닙니다.

[33]

객관성과 중립성으로 실천적 관점을 동양학에 세우는 이 지점이 바로 참여점이다.

삶을 존중하고 길을 소중히 하고

[34]

동양적 사고는 현실주의적이라고 합니다. 저 혼자 마음대로 살아갈 수 없는 것이 우리의 삶이란 뜻입니다. 다른 사람과의 관계를 고려해야 하고 나아가 자연과의 관계도 고려해야 하는 것이지요. 다른 사람에게 모질게 해서는 안 되며, 과거를 돌이켜보고 미래를 내다보아야 하는 것이 우리의 삶이란 뜻입니다. 현실주의란 한마디로 살아가는 일의 소박한 진실입니다.

동양사상은 비종교적이고 현실주의적입니다.

[36]

서양에서는 철학을 Philosophy라고 합니다. 여러분이 잘 알다시피 “지혜를 사랑하는” 것입니다. 지(智)에 대한 애(愛)입니다. 그에 비하면 동양의 도(道)는 글자 그대로 길입니다. 길은 삶의 가운데에 있고 길은 여러 사람들이 밟아서 다져진 통로(beaten pass)입니다. 도(道) 자의 모양에서 알 수 있듯이 착(辵)과 수(首)의 회의(會意)문자(文字)입니다. 착(辵)은 머리카락 날리며 사람이 걸어가는 모양입니다. 수(首)는 물론 사람의 머리 즉 생각을 의미합니다. 따라서 도란 걸어가며 생각하는 것입니다.

===> 서양은 철학, 동양은 도. 도에 대한 명쾌한 정의다. 나도 이 정의를 처음 알았다. ‘도’라는 뜻이 사람이 머리카락 날리며 길을 걸어가면서 생각하는 것이라는 것을. 우리네 삶이 길위에 있다는 것. 신발속에 있다는 것은 경험을 통해 몸소 체득한 것만이 온전히 내 삶으로 승화할 수 있다는 것을.

[37]

도는 길처럼 일상적인 경험의 축적이라는 의미를 담고 있습니다. 바로 이 점에 있어서 서양의 철학과 분명한 차이를 보여주고 있습니다.

[37]

여러분은 로댕의 조각 <생각하는 사람>을 기억하고 있으리라 생각합니다. 여러분도 잘 알고 있듯이 이 조각은 턱을 고이고 앉아서 묵상하는 자세입니다. 이러한 묵상적인 자세가 상징하고 있는 철학적 의미는 매우 중요합니다. 진리란 일상적 삶 속에 있는 것이 아니며 고독한 사색에 의해 터득되는 것임을 선언하고 있다고 할 수 있습니다. 진리란 이미 기성의 형태로 우리의 삶의 저편에 또는 높은 차원에 마치 밤하늘의 아득한 별처럼 객관적으로 존재하는 것이며, 사람들이 그것을 사랑하고 관조하는 구도 속에 진리는 존재합니다.

이것은 매우 큰 차이입니다. 진리가 서양에서는 형이상학적 차원의 신학적 문제임에 반하여 동양의 도는 글자 그대로 길입니다. 우리 삶의 한복판에 있는 것입니다. 道(도)在(재)邇(이) 즉 도는 가까운 우리의 일상 속에 있는 것입니다. 동양적 사고는 삶의 결과를 간추리고 정리한 경험 과학적 체계로 이루어져 있습니다. 그런 점에서 동양 사상이 윤리적 수준이라는 비판을 면치 못한다고 할 수 있지만 반면에 비종교적이며 과학과의 모순이 없습니다.

로댕의 생각하는 사람은 손으로 턱을 괴고 몸을 움츠려 들고 있다. 우리네 미륵반가사유상은 왼손으로는 오른 발목을 잡고 오른손은 팔꿈치를 무릎에 얹었으며, 손가락으로 턱을 살며시 괴고 있다. 사유하는 모습에서도 동양은 자신의 내면을, 서양은 고민을 하는 모습으로 비쳐진다.

자연이 최고의 질서입니다

[38]

자연이란 본디부터 있는 것이며 어떠한 지시나 구속을 받지 않는 스스로 그러한 것self-so입니다. 글자 그대로 자연(自然)이며 그런 점에서 최고의 질서입니다.

[39]

따라서 자연이란 공간과 시간의 통일, 유한과 무한의 통일체로서 최고, 최대의 개념을 구성합니다. 그런 의미에서 자연을 생기의 장이라고 하는 것이지요. 생성과 소멸이 통일되어 있는 질서입니다. 모든 것은 모든 것과 조화 통일되어 있으며 모든 것은 生住異滅(생주이멸)의 순환 과정 속에 놓여 있는 것이지요.

[39]

그릇이 진흙으로 돌아가지 못하는 것이지요. 생성의 질서가 깨진 것이라 할 수 있는 것이지요. 진흙이 그릇이 되고 그릇은 다시 진흙으로 돌아가야 합니다. 만약 그릇이 그릇이기를 계속 고집한다면 즉 자기를 고집한다면 생성 체계는 무너지는 것입니다.

어떤 존재가 특별히 자기를 고집하거나 비대하게 되면 생성 과정이 무너집니다. 생기의 장이 못 되는 것이지요. 자연의 개념과 특히 자연을 생기의 장으로 이해하고 있는 동양적 체계에서 과잉 생산과 과잉 축적의 문제는 바로 생성의 질서를 무너뜨리는 것이 아닐 수 없습니다. 근대 사회의 신념 체계인 자본주의의 성장 논리는 물론이고 더욱 거슬러 올라가서 서구의 인본주의 자체가 반자연적인 것이라고 할 수 있습니다.

===> 자연으로 돌아가야 하는데, 그러지 못하는 것은 자연이기를 거부한 생성체계가 무너진다. 순환이 되지 않는다. 순환이 되지 않으면 고이고 썩어서 무너지며 반자연적이다.

인간’은 인간관계입니다

[41]

인간주의적 관점에서 규정하는 인성이란 한 개인이 맺고 있는 여러 층위의 인간관계에 의하여 구성됩니다. 인성은 개인이 자기의 개체 속에 쌓아놓는 어떤 능력, 즉 배타적으로 자신을 높여 나가는 어떤 능력을 의미하는 것이 아닙니다. 인성이란 다른 사람과의 관계에 의해서 이루어지는 것이지요. 『논어』에 ‘덕불고(德不孤) 필유린必有隣’이란 글귀가 있습니다. “덕은 외롭지 않다. 반드시 이웃이 있다”는 뜻입니다.

인(仁)은 기본적으로 인(人)+인(人) 즉 이인(二人)의 의미입니다. 즉 인간관계입니다. 인간을 인간(人間), 즉 인(人)과 인(人)의 관계로 이해하는 것이지요. 여기서 혹시 여러분 중에 간(間)에다 초점을 두는 ‘사이존재’를 생각하는 사람이 없지 않으리라고 생각됩니다만, 그것은 기본적으로 존재에 중심을 두는 개념입니다. 동양적 구성원리로서의 관계론에서는 ‘관계가 존재’입니다. 바로 이 점에서 ‘사이존재’와 ‘관계’는 본질적으로 다른 것이지요.

===>어느 누군가가 말했다. 세상을 살아가는 것은 인간관계가 50%, 경제(돈)가 차지하는 것이 50%다. 세상살이하면서 이 말에 공감한다. 사람노릇은 말로만 되는 것이 아니고, 행동과 그 행동을 뒷받침하는 것이 돈이니까.

[42]

다른 사람의 아름다움을 이루어주는 것을 인이라 합니다. 자기가 서기 위해서는 남을 세워야 한다는 순서를 가지고 있습니다.

동양사상은 가치를 인간의 외부에 두지 않는다는 점에서 비종교적이고, 개인의 내부에 두는 것이 아니라는 점에서 개인주의적이 아닙니다. 동양학의 인간주의는 바로 이러한 에서 인간은 배타적 존재로 상정하거나 인간을 우주의 중심에 두는 인본주의가 아님은 물론입니다. 인간은 어디까지나 천지인(天地人) 삼재(三才)의 하나이며 그 자체가 어떤 질서와 장의 일부분이면 동시에 전체입니다.

[42]

‘화해(和諧)’ 화(和)는 쌀米을 함께 먹는(口) 공동체의 의미이며, 해諧는 모든 사람皆 자기의 의견을 말하는言 민주주의의 의미라 할 수 있다. 이것은 인성의 고양이 곧 사회성의 고양이라는 의미라고 할 수 있다.

===> 한자어 풀이가 재미있다. ‘화해’라는 뜻이 함께 밥을 먹으면서 이야기하는 것. 우리가 매일 하는 것이다. 누군가와 밥을 먹으면 급속히 친해지는 이유가 바로 이런거구나.

모순의 조화와 균형

[44]

자연이 가장 안정적인 시스템, 그래서 노자는 자연을 최고의 자리에 두는 것이지요. 사람은 땅을 본받고 땅은 하늘을 본받고 하늘은 도를 본받고 도는 자연을 본받는다는 것이지요. 人法地(인법지) 地法天(지법천) 天法道(천법도) 道法自然(도법자연)

과거를 성찰하고 미래를 전망하는 곳

[46]

동(同)은 지배와 억압의 논리이며 흡수와 합병의 논리. 이것은 근대사회의 일관되고, 존재론과 강철의 논리다. 이러한 동(同)의 논리를 화(和)의 논리, 즉 공존과 평화의 논리로 바꾸는 것이야말로 진정한 변화다.

===> 화동 논의는 고전 강독에서 계속해서 찾아보자.

[47]

고전을 재조명하는 작업은 어쩌면 오늘날처럼 속도가 요구되는 환경에서 너무나 한가롭고 迂遠(우원)한 일인지도 모릅니다. 바쁠수록 돌아가라는 금언이 있습니다. 길을 잘못 든 사람이 걸음을 재촉하는 법이기 때문입니다.

===> 고전이나 삶을 재해석하는 것. 삶은 적극적인 자기해석이다. 그렇다면 특히나 동양권 사회에 살아가는 우리로서는 동양사상이 뿌리깊이 박혀있다. 내가 속해 있는 사회를 이해할 수 있는 것, 동양고전을 재해석하는 것이다.

2. 오래된 시詩와 언言 『시경』詩經 『서경』書經 『초사』楚辭

인류의 정신사는 어느 시대에나 과거의 연장선상에서 미래를 모색해가게 마련입니다. 농본 사회에 있어서 노인의 존재는 그 마을에 도서관이 하나 있는 것이나 마찬가지였어요. 노인들의 지혜와 희생이 역사의 곳곳에 묻혀 있습니다. 할머니 가설이 그렇습니다. 여러분은 무엇이 변화할 때 사회가 변화한다고 생각합니까? 그리고 여러분은 미래가 어디로부터 다가온다고 생각합니까? 미래는 과거로부터 오는 것입니다. 미래는 외부로부터 오는 것이 아니라 내부로부터 오는 것입니다. 변화와 미래가 외부로부터 온다는 의식이 바로 식민지 의식의 전형입니다. 권력이 외부에 있기 때문입니다. 그곳으로부터 바람이 불어오기 때문입니다.

상품미학의 허위의식으로부터 삶의 진정성으로

[52]

『시경』은 동양고전의 입문입니다. 그만큼 중요합니다. 우선 305여 편의 시가 남아 있을 뿐 아니라 시의 내용이나 형식이 같지 않고 또 작시의 목적과 과정도 판이합니다. 우리가 『시경』에 주목하는 이유는 무엇보다 그것의 사실성에 있습니다. 이야기에는 거짓이 있지만 노래에는 거짓이 없다는 것이지요. 『시경』의 국풍(國風)에 주목하는 이유는 그것이 백성들이 부르던 노래라는 데 있습니다.

[56] 시경 305편의 시중에서 그 절반이 넘는 양이 국풍이다. 국풍은 각국의 채시관이 거리에서 목탁을 두드리며 백성들의 노래를 수집한 것이다. 이처럼 백성의 노래를 수집하는 주나라의 전통은 한(漢)나라 이후에도 이어져 악부라는 관청에서 백성들의 시가를 수집했다.

시경의 시는 약 3천여 년 전의 세계 최고의 시입니다. 은 말 주초인 기원전 12세기 말부터 춘추 중엽인 기원전 6세기까지 약 600여 년 간의 시와 가를 모아 기원전 6세기경에 편찬한 것으로 알려져 있습니다.

===> 하은주 춘추전국시대 진한 위진남북조당송

[52]

시의 정수는 이 사실성에 근거한 그것의 진정성에 있기 때문입니다. 우리의 삶과 정서가 진정성을 바탕으로 하지 않는 한 우리의 삶과 생각은 지극히 관념적인 것이 되지 않을 수 없습니다.

===> 발을 딛고 있는 지금의 이땅 위에서 실천하는 것이 우리네 삶이다. 요즘에 가장 많이 하는 생각이 습관이다. 눈뜨고 일어나면서 하는 사소한 것들 투성이가 바로 나를 이루는 삶이다. 사소한 것이 어쩌면 무의식적으로 나오는 모든 것이다. 내 몸에 붙어있는 것들이 나를 이루는 것이다. 말 한마디 손끝으로 하는 행위들. 언행을 하면서도 내가 무엇을 하고 있구나를 아는것이 바로 깨어있는 삶이 아닐까.

[52-53]

CF가 보여주고 약속하는 이미지가 사실이 아니라는 것은 여러분이 더 잘 알고 있습니다. 광고카피는 허구입니다. 진정성을 결여하고 있는 것이지요. 그리고 사이버 세계 역시 허상이며 가상공간이다. 이처럼 여러분의 감수성을 사로잡고 있는 오늘날의 문화는 본질에 있어서 허구입니다. (p. 53)

===> 이미지에 길들여져 있다. 눈에 보이지 않으면 상상도 없고 실재하지 않는 세상이다. 2014년 트랜드는 스크린좀비들이 증가하는 추세가 계속될 것이라는 전망이다. 전철이나 차 길을 가면서도 눈을 떼지 못하는 것은 바로 스마트폰이다. 누가 주인이고 노예일까? 스마트폰을 가지고 있는 사람이 주인일까? 스마트폰이 사람들을 끌어당기고 있으니 주인일까? 내 삶이 어디에 맡기고 있는 것인가? 과연 스마트폰은 생각이라도 하는 것인가?

[53]

저 강둑길 따라 나뭇가지 꺾는다.

기다리는 임은 오시지 않고 그립기가 아침을 굶은 듯 간절하구나.

저 강둑길 따라 나뭇가지 꺾는다.

저기 기다리는 님 오시는구나. 나를 멀리하여 버리지 않으셨구나.

방어 꼬리 붉고 정치는 불타는 듯 가혹하다.

비록 불타는 듯 가혹하더라도 부모가 바로 가까이에 계시는구려.

-「강둑에서」, 『시경』

[54]

먼저 시국에 대한 인식입니다. 방어의 꼬리가 붉다는 것은 백성이 도탄에 빠져 있다는 의미입니다. 방어는 피로하면 꼬리가 붉어진다고 합니다. 물고기가 왜 피로한지 알 수 없다고 하지만 어쨌든 방어는 백성을 상징합니다. 그리고 ‘왕실여훼(王室如燬)’란 정치가 매우 어지럽다는 뜻이지요. 전쟁과 정변이 잦다는 의미로 읽을 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 그 다음 구절입니다. 왕실이 불타는 듯 어지럽더라도 그러한 전쟁이나 정쟁에 일체 관여하지 말 것을 당부하고 있지요. 관여하지 말아야 하는 이유가 바로 부모가 가까이 있기 때문이라는 것이지요. 부모를 모시고 있는 자식으로서 부모에게 근심을 끼쳐서는 안 된다는 것이 아내의 논리지요. 소박한 민중의 삶이며 소망입니다.

===> 조선왕조실록을 보면 정쟁에 휩싸여 자신뿐만 아니라 삼족이 멸하는 것을 수백년간 되풀이 했다. 한 시대를 풍미한 재상가라도 정쟁에 휩싸이면 죽어서도 온전치 못했다. 상대의 권력을 무너뜨리지 않으면 내가 살아갈 수 없기에, 피를 부르는 행위는 늘 되풀이되었다

[55]

비 개인 긴 둑에 풀빛이 고운데 雨歇長堤草色多

남포에서 임 보내며 슬픈 노래 부르네 送君南浦動悲歌

대동강 물이야 언제나 마르랴 大同江水何時盡

이별 눈물 해마다 푸른 물결 보태나니. 別淚年年添綠波

- 정지상의 「송인(送人)」

시경에 실려 있는 시들은 가시(歌詩)였다. 악가(樂歌)지요. 시+노래+춤이었다고 전합니다. 노래와 춤이 어우러지고 있었던 것이지요. 情意(정의)가 言(언)이 되고 언이 부족하여 가歌가 되고 가가 부족하여 무舞가 더해진다고 했습니다. 그러나 세월이 지나면서 악곡樂曲은 없어지고 가사歌詞만 남은 것입니다.

거짓 없는 생각이 시의 정신입니다

[56]

문학의 길에 뜻을 두는 사람을 두고 그의 문학적 재능에 주목하는 것은 지엽적인 것에 갇히는 것입니다. 반짝 빛나게 될지는 모르지만 문학 본령에 들기가 어렵다고 할 수 있습니다. 사회 역사적 관점에 대한 투철한 이해가 먼저 있어야 하는 것이지요. 그 시대와 그 사회의 애환이 자기의 정서 속에 깊숙이 침투되어야 하는 것이지요.

===> 사회를 살아가는 한 개인은 그 사회의 산물이므로 그 시대를 이해해야 한다. 시대를 이해하지 않는 삶은 정서가 깊이 침투될 수 없다.

[57]

나에게 모과를 던져주기에 나는 아름다운 패옥으로 갚았지.

보답이 아니라 뜻 깊은 만남을 위해서라오.

나에게 복숭아를 던져주기에 나는 아름다운 패옥으로 갚았지.

보답이 아니라 변함없는 우정을 위해서라오.

나에게 오얏을 던져주기에 나는 아름다운 패옥으로 갚았지.

보답이 아니라 영원한 사랑을 위해서라오.

-「모과」

이 시는 제(齊)나라 환공(桓公)을 기린 시라 하였으나 완벽한 연애시라 해야 합니다. 당시에는 남녀간의 애정 표시로 과일을 던지는 풍습이 있었던 것으로 전합니다.

[58]

공자는 『시경』의 시를 한마디로 평하여 ‘사무사(思無邪)’라 하였습니다. ‘사무사’는 “생각에 사특함이 없다”는 뜻입니다. 사특함이 없다는 뜻은 물론 거짓이 없다는 의미입니다.

우리가 거짓 없는 마음을 만나기 위해서 시를 읽는다는 것이지요.

===> 시를 읽으면 마음이 맑아진다. 생각하게 되고 영혼이 정화되는 느낌이다. 이것이 바로 나와 또 다른 나를 만나는 것이 시를 읽는 의미인가보다.

[59]

당신이 진정 나를 사랑한다면 치마 걷고 진수라도 건너가리라.

당신이 나를 사랑하지 않는다면 세상에 남자가 그대뿐이랴.

바보 같은 사나이 멍청이 같은 사나이

당신이 나를 진정으로 사랑한다면 치마 걷고 유수라도 건너가리라.

당신이 나를 사랑하지 않는다면 어찌 사내가 그대뿐이랴

바보 같은 사나이 멍청이 같은 사나이 - <치마를 걷고>

===> 당당하고 주체적인 여성이다. 특히 ‘어찌 사내가 그대뿐이랴’ so cool ~~~

사실이란 진실의 조각 그림입니다

[59]

고향을 떠난 삶이란 뿌리가 뽑힌 삶이지요. 나는 사람도 한 그루 나무라고 생각합니다. 그렇게 생각하면 이 시의 정서는 3천 년을 사이에 둔 아득한 엣날의 정서만은 아니라고 생각합니다.

산에 올라 아버님 계신 곳을 바라보니 아버님 말씀일 들리는 듯.

오! 내 아들아. 밤낮으로 쉴 새도 없겠지.

부디 몸조심하여 머물리 말고 돌아오너라.

산에 올라 어머님 계신 곳을 바라보니 어머님 말씀일 들리는 듯.

오! 우리 막내야 밤낮으로 잠도 못 자겠지.

부디 몸조심하여 버림받지 말고 돌아오너라.

산에 올라 형님 계신 곳을 바라보니 형님 말씀이 들리는 듯.

오! 내 동생아. 밤이나 낮이나 집단행동 하겠지.

부디 몸조심하여 죽지 말고 살아서 돌아오너라. -「산에 올라」

[61]

문학이란, 사실의 내면을 파고 들어갈 수 있는 어떤 혼(魂)이 있어야 하는 것이지요. 『시경』의 시가 바로 이러한 진실을 창조하고 있다고 생각합니다. 사실이란 결국 진실을 구성하는 조각 그림이라고 할 수 있습니다. 사실의 조합에 의하여 비로소 진실이 창조되는 것이지요. 이것이 문학의 세계이고 시의 세계라고 할 수 있을 것입니다.

===> 있을 법한 이야기인 사실의 조합. 혼이 담긴것이 문학이고 시이다.

풀은 바람 속에서도 일어섭니다

[62]

민간에서 불려지는 노래를 수집하는 까닭은 민심을 읽고 민심을 다스려 나가기 위한 수단으로써 채시관들이 조직적으로 백성들의 노래를 수집한 것이 틀립없습니다.

공자도 그 나라의 노래를 들으면 그 나라의 정치를 알 수 있다고 하였지요. ‘악(樂)여(與)정(政)통(通)’이라는 것이지요. 음악과 정치는 서로 통한다는 것입니다.

모시(毛詩)에서는 위정자는 이로써 백성을 풍화하고 백성은 위정자를 풍자한다. 고 쓰고 있습니다. 草尙之風(초상지풍) 草必偃(초필언) ‘풀 위에 바람이 불면 풀은 반드시 눕는다.’는 것이지요. 민요의 수집과 시경의 편찬은 백성들을 바르게 인도한다는 정치적 목적을 가지고 있다.

바람이 불면 풀은 눕지 않을 수 없지만 바람 속에서도 풀은 다시 일어선다는 의지를 보이지요. ‘초상지풍 초필언’ 구절 다음에 ‘誰知風中(수지풍중) 草復立(초부립)’ 을 대구로 넣어 ‘누가 알랴, 바람 속에서도 풀은 다시 일어서고 있다는 것을’ 이라고 풍자하고 있는 것이지요.

===> 김수영의 ‘풀’을 소개한다.

풀이 눕는다

비를 몰아오는 동풍에 나부껴

풀은 눕고

드디어 울었다

날이 흐려서 더 울다가

다시 누웠다

풀이 눕는다

바람보다도 더 빨리 눕는다

바람보다도 더 빨리 울고

바람보다 먼저 일어난다

날이 흐리고 풀이 눕는다

발목까지

발밑까지 눕는다

바람보다 늦게 누워도

바람보다 먼저 일어나고

바람보다 늦게 울어도

바람보다 먼저 웃는다

날이 흐리고 풀뿌리가 눕는다

[63]

쥐야 쥐야 큰 쥐야, 내 보리 먹지 마라.

오랫동안 너를 섬겼건만 너는 은혜를 갚을 줄 모르는구나.

맹세코 너를 떠나 저 행복한 나라고 가리라.

착취가 없는 행복한 나라로. 이제 우리의 정의를 찾으리라.

- 시경, <큰쥐>

===> 큰쥐는 도둑놈, 칼들고 권력을 쥔 탐관오리들.

미운오리, 황금오리, 앗싸가오리들이 있지만, 탐관오리들은 예나 지금이나 기승을 부리고 있지요. 민초를 착취하는 옛탐관오리들. 현재는 왜채와 국세로 외국유람을 하고, 잘못된 정책에 대한 책임은 없고 권리만 찾는 탐관오리들을 어찌하오리까.

[63]

영차 영차 박달나무 찍어내어 물가로 옮기네

아! 황하는 맑고 물결은 잔잔한데

심지도 거두지도 않으면서 어찌 곡식은 많은 몫을 차지 하는가.

애써 사냥도 않건만 어찌하여 뜨락엔 담비가 걸렸는가.

여보시오 군자님들 공밥일랑 먹지 마소

===> 저항시와 노동요다. 여보시오 고위관직을 차지하고 있는 큰쥐님들. 제발 곳간에 있는 돈은 국민들것임을 명심하시오.

[64-65]

시의 세계와 시적 정서, 나아가 시적 관점은 최고의 정신적 경지라고 할 수 있습니다.

시적 관점은 사물이 맺고 있는 광범한 관계망을 드러냅니다. 우리의 시야를 열어주는 것이지요. 이것이 바로 우리가 시를 읽고 시적 관점을 가지려고 노력해야 하는 이유이다.

[65]

안도현의 <너에게 묻는다>란 시가 있습니다.

“연탄재 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐?”

정호승의 시 <종이학>이 있습니다. 비에 젖은 종이는 내려놓고 학만 날아간다는 이야기를 쓰고 있습니다. 유연하고 자유로운 사고를 길러야 하는 것이지요.

시인은 마땅히 당대 감수성의 절정에 도달해야 하고 그러기 위해서는 자기의 개인적 경험 세계를 뛰어넘어야 한다고 생각합니다.

[66]

자기의 개인적 세계를 열어 나가려는 노력이 필요하다는 것이다. 자기의 좁은 체험의 세계를 부단히 열어 나가지 않으면 안 된다는 뜻이다. <시경>의 세계는 그 시절을 살아가는 사람들의 거짓 없는 애환을 담고 있다. 그것을 통해서 우리가 깨달아야 하는 것은 우리들이 매몰되고 있는 허구성이다. 미적 정서의 허구성을 깨달아야 하는 것이다.

===> 미적 정서의 허구성은 외적이고 외관만 바라보는 무지. 본질을 읽지 못하는 무지에 대한 깨우침이 시를 읽는 것이다. 자신의 좁은 세계를 부단히 열어나가는 노력은 무엇일까?

[67]

<시경>은 황하 유역의 북방 문학이다. 시경의 정신은 이처럼 땅을 밟고 걸어가듯 확실한 세계를 보여줍니다. 땅을 밟고 있는 확실함 이것이 오늘날 우리가 되찾아야 할 우리 삶의 진정성이기도 합니다.

기록은 무서운 규제 장치입니다

[68]

땅이라는 유한한 공간에서 무궁한 시간을 살아가는 동안 과거의 경험이 다시 반복되는 구조를 터득하게 되고 결과적으로 과거에 대한 기록은 매우 중요한 문화적 내용이 됩니다. 기록은 물론 자연에 대한 기록에서 시작합니다만 이러한 문화는 사회와 역사에 대한 기록으로 발전합니다.

불편함은 정신을 깨어 있게 합니다

[70]

오늘날 사람들이 살아가는 모습을 보건대 그 부모는 힘써 일하고 농사짓건만 그 자식들은 농사일의 어려움을 알지 못한 채 편안함을 취하고 함부로 지껄이며 방탕 무례하다. 그렇지 않으면 부모를 업신여겨 말하기를 옛날 사람들은 아는 것이 없다고 한다.

[71]

우리는 이 편을 통해 가색의 어려움, 즉 농사일이라는 노동 체험에 대하여 이야기하고자 하는 것입니다. 나아가 생산 노동과 유리된 신세대 문화의 비생산적 정서와 소비주의를 재조명하는 예시문으로 읽는 것이 의미가 있다고 생각합니다.

[72]

한마디로 무일은 불편함이고 불편은 고통이고 불행일 뿐이지요. 무엇보다도 불편함이야말로 우리의 정신을 깨어 있게 하는 것이라는 깨달음이 없는 것이지요. 살아간다는 것이 불편한 것이고, 살아간다는 것이 곧 상처받는 것이라는 성찰이 없는 것이지요.

중국 최고의 정치가 주공

[74]

주공은 一飯三吐(일반삼토), 一沐三捉(일목삼착)이라는 유명한 일화의 주인공입니다. 한 끼 밥 먹는 동안에도 세 번씩이나 먹던 밥을 뱉어내고 손님을 맞으러 달려 나가는가 하면 한 번 머리 감는 사이에도 세 번씩 이나 젖은 머릿단을 움켜쥐고 손님을 맞으러 달려 나갔다는 것이지요

미래는 과거로부터 옵니다

[74]

황제, 전욱, 제곡, 요, 순, 우, 탕, 문, 무, 주공으로 이어지는 중국 황제의 계보,

요순우탕문무주공

[75]

레닌은 <우리는 어떤 유산을 거부해야 하는가?>>라는 저서에서 역사 공부란 무엇을 버리고 무엇을 계승할 것인지를 준별하는 것이 가장 중요하다는 주장을 피력했지요. 나는 <무일>편에서는 오히려 우리가 역사를 읽으면서 무엇을 버리지 말아야 할 것인지를 생각해야 한다고 믿습니다. 고전 독법은 물론 역사를 재조명하는 것입니다. 당대 사회의 문제의식으로 역사를 재조명하는 것입니다.

그러나 반대로 역사가 우리에게 요구하는 것도 놓쳐서는 안 된다고 생각합니다. 역사가 우리에게 요구하는 것은 어떠한 시대나 어떠한 곳에서도 변함없이 관철되고 있는 인간과 사회의 근본적인 과제라고 생각합니다. ‘무일’이 바로 그러한 과제라고 생각하는 것이지요.

[76]

<무일>편은 생산하는 사람을 업신여기고 소비하는 사람을 우러러보는 우리들의 사고는 과연 어디서 연유하고 있는지, 그리고 한 개인의 정체성이 그 사람의 고뇌와 무관한 소비 행위에 의해 만들어질 수 있는 것인지를 반성하는 관점에서 재조명되기를 바랍니다.

[77]

농본 사회에 있어서 노인의 존재는 그 마을에 도서관이 하나 있는 것이나 마찬가지, 할머니 가설 grandmother hypothesis, 할머니들은 자기의 자녀가 아니라 자기의 자녀가 낳은 자녀 즉 손자손녀를 돌보고 자녀 양육에 필요한 여러 가지 지식을 전수함으로써 가족 집단을 번창시켰다는 것이지요.

[77]

미래는 과거로부터 오는 것입니다. 미래는 외부로부터 오는 것이 아니라 내부로부터 오는 것입니다. 변화와 미래가 외부로부터 온다는 의식이 바로 식민지 의식의 전형입니다. 권력이 외부에 있기 때문입니다. 그곳으로부터 바람이 불어오기 때문입니다.

===> 눈을 외부로 돌리지 말고 내면으로 돌려라.

『초사』의 낭만과 자유

[78]

‘시경’의 사실적이고 노동과 삶과 보행의 정서로 이루어진 시 세계임에 비하여 ‘초사’의 세계는 자유분방, 정열, 상상력, 신비, 환상 등 낭만적이고 서정적입니다.

현실과 이상의 영원한 갈등

[81-82]

창랑의 물이 맑으면 갓끈을 씻고,

창랑의 물이 흐리면 발을 씻는다.

나는 굴원의 이 시를 ‘이상과 현실의 갈등’이라는 의미로 읽는 것이 옳다고 생각합니다. 이상과 현실의 모순과 갈등은 어쩌면 인생의 여우언한 주제인지도 모릅니다. 이 오래된 주제에 대한 굴원의 결론은 창랑의 물이 맑으면 가장 정갈하게 간수해야 하는 갓끈을 씻고 반대로 물이 흐리면 발을 씻는 것입니다. 비타협적 엘리트주의와 현실 타협주의를 다 같이 배제하고 있습니다. 이것은 획일적 대응을 피하고 현실적 조건에 따라서 지혜롭게 대응해야 한다는 뜻으로 읽힙니다. 굳이 이야기 한다면 대중노선을 지지하고 있다고 할 수 있습니다.

낭만주의와 창조적 공간

[83]

낭만주의가 대체로 부정적 의미로 인식되는 것은 인간의 정신을 구속하는 억압에 대한 원천적 저항과 비판 의식을 내장하고 있음에도 불구하고 그 대응 방식의 개인주의적 성격 때문입니다. 뿐만 아니라 사회에 대한 소아병적 인식의 협소함 때문에, 그리고 도피 또는 복고적이라는 실천의 허약함 때문에 그것의 긍정적 의미가 크게 훼손되어왔끼 때문입니다.

오늘날과 같은 강고한 억압구조 속에서는 그 숨겨진 물리적 구조를 드러내기 위해서 그리고 우리들이 문화적으로 길들여짐으로써 맹목이 되어버린 보이지 않는 포섭 기제를 드러내기 위하여 주목할 수 있는 초기 방식의 하나로서 낭만주의적 관점은 새로운 의미를 가진다고 생각합니다.

[83]

중국의 전쟁사는 언제나 남의 패배와 북의 승리로 점철되어 있습니다. 그래서 싸움에 지는 것을 패배라고 하고 그것을 ‘敗北’라고 씁니다. 북에게 졌다는 것. 유일하게 남방이 북방을 물리친 정권이 바로 현대 중국입니다. 호남성 장사의 마오가 이끈 중국공산당이 건설한 중화인민공화중화 이를 테면 남방 정권입니다.

[84]

1972년 닉슨에게 마오가 준 선물은 놀랍게도 ‘초사’라는 사실이다. 마오쩌뚱은 ‘초사’를 손에서 한시도 놓는 일이 없었다고 한다.

===> ‘초사’는 한(漢)나라 유향(BC, 77-6)이 굴원, 송옥 등의 작품을 모아 펴낸 책이다.

[84]

현실에 매달리지 않고 현실의 건너편을 보는 거시적 시각과 대담함이 곧 낭만주의의 일면이 아닐까 하는 생각입니다.

3. 『주역』의 관계론 『주역』周易

생각한다는 것은 바다로부터 물을 긷는 것입니다. 자연과 사회를 바라보고 이해하는 나름의 인식 틀이라 할 수 있습니다. 우물에서 물을 길어오는 그릇이 집집마다 있었지요. 여러분도 물 긷는 그릇을 한 개씩 가지고 있습니다. 아마 서로 비슷한 그릇들을 가지고 잇을 것입니다. <주역>에 담겨 있는 사상이란 말하자면 손때 묻은 오래된 그릇입니다. 수천 년 수만 년에 걸친 경험의 누적이 만들어낸 틀입니다. 그 반복적 경험의 누적에서 이끌어낸 법칙성 같은 것입니다. 물 긷는 그릇에 비유할 수 있지만 또 안경이라고도 할 수 있습니다. 사물과 현상을 그러한 틀을 통해서 바라보기 때문입니다.

바닷물을 뜨는 그릇

[87]

판단 형식 또는 사고의 기본 틀이란 쉽게 이야기한다면 물을 긷는 그릇입니다. 생각한다는 것은 바다로부터 물을 긷는 것입니다. 주역에 담겨 있는 사상이란 말하자면 손때 묻은 오래된 그릇입니다. 그 반복적 경험의 누적에서 이끌어낸 법칙성 같은 것입니다.

[89]

나는 인간에게 두려운 것, 즉 경외의 대상이 필요하다고 생각합니다.

[90]

주역은 오랜 경험의 축적을 바탕으로 구성된 지혜이고 진리입니다. 그리고 그러한 진리를 기초로 미래를 판단하는 준거입니다. 그런 점에서 주역은 귀납지이면서 동시에 연역지 입니다.

경과 전

[91]

텍스트에 대한 철학적 해석이 곧 사물과 사물의 변화를 바라보는 판단 형식이기 때문이다.

===> 꿈보다 해몽이다. 자신에게 닥친 사건을 어떻게 바라보고 해석하고 선택할지가 삶을 살아가는 지혜다.

[92]

미래에 대한 전망이 불확실할수록 불변의 진리에 대한 탐구가 절실해지는 것이지요.

한마디로 <주역>은 변화에 대한 법칙적 인식이 절실하게 요청되던 시기의 시대적 산물이라는 것이지요.

위와 응

[101]

효는 득위해야 좋은 것입니다. 그 처지에 따라 생각도 달라지고 운명도 달라진다는 것이지요. 역지사지라는 금언도 바로 여기서 비롯됩니다. 처지를 바꾸어서 생각하라는 말은 처지에 따라 그 생각도 달라진다는 것을 뜻합니다. 그래서 옛사람들은 ‘처지에 눈이 달린다.’는 표현을 하지요. 눈이 얼굴에 달려 있는 것이 아니라 발에 달려 있다는 뜻이지요. 사회과학에서는 이를 입장이라 합니다. 계급도 말하자면 처지입니다. 당파성과 계급적 이해관계도 같은 맥락에서 이해할 수 있는 것입니다.

[101]

사람이란 모름지기 자기 보다 조금 모자라는 자리에 앉아야 한다고 생각합니다. 집터보다 집이 크면 그 터의 기가 건물에 눌립니다. 고층 빌딩은 지기를 받지 못하는 건축 공간이라고 할 수 있습니다. 집이 사람보다 크면 사람이 집에 눌립니다. 그 사람의 됨됨이보다 조금 작은 듯한 집이 좋다고 하지요.

자리도 마찬가지 입니다. 나는 그 ‘자리’가 그 ‘사람’보다 크면 사람이 상하게 된다고 생각합니다. 그래서 나는 평소 ’70%의 자리’를 강조합니다. 어떤 사람의 능력이 100이라면 70정도의 능력을 요구하는 자리에 앉아야 적당하다고 생각합니다. 30 정도의 여유가 있어야 한다는 생각입니다. 30 정도의 여백이 있어야 한다는 뜻입니다. 그 여백이야 말로 창조적 공간이 되고 예술적 공간이 되는 것입니다.

===> 여유를 두는 것. 능력도 안되는데 자리에 올라가 몸과 마음을 소진시켜 자신을 쓰러뜨리는 경우가 많다. 승진이 안되는 것을 기쁘게 생각하라. 높은 자리에 올라가기를 열망하기보다는 실력을 우선 다지는 것이 중요하다.

[103] 나는 물론 중간을 매우 선호하는 편입니다만 그 선호하는 이유가 무난하기 때문만은 아닙니다. 내가 중간을 선호하는 이유는 앞과 뒤에 많은 사람을 가지고 있기 때문입니다. 인간관계가 가장 풍부한 자리이기 때문입니다.

중간은 그물코처럼 앞뒤로 많은 관계를 맺고 있는 자리입니다. 그만큼 영향을 많이 받고 영향을 많이 미치게 되는 자리이기도 합니다.

[102]

70%의 자리가 득위의 비결입니다.

개체의 능력은 개체 그 속에 있지 않고 개체가 발 딛고 있는 처지와의 관계 속에서 생성된다고 하는 생각이 바로 주역의 사상입니다. 어떤 사물이나 어떤 사람의 길흉화복이 그 사물 자체에서 비롯되는 것이 아니라는 것이 주역의 사상입니다.

[103]

경쟁으로 인한 긴장이 가장 첨예하게 걸리는 곳이 선두이기 때문입니다. 그리고 선두가 전체 국면을 주도할 것이라고 생각하지만 그렇지 않습니다. 선두는 겨우 자기 한 몸 간수에 여력이 있을 수 없는 고단한 처지입니다.

===> 자살하는 아이들은 1,2등이다. 선두를 지키지 못할까봐 안절부절하는 마음이 그들을 죽음으로 몰고 있다. 최고를 달린다는 것은 그야말로 대단하다. 그 대단함이 남과의 비교가 아니라 어제의 자신과 비교한다면 좀 더 여유롭지 않을까.

[105]

집이 좋은 것보다 이웃이 좋은 것이 훨씬 더 큰 복이라 하지요. 산다는 것은 곧 사람을 만나는 일. 우리의 삶을 저변에서 지탱하는 인간관계와 신뢰가 바로 응의 내용이다.

===> 신뢰 쌓기는 오랜 시간이 걸리지만, 신뢰가 무너지는 건 한순간이다.

죽간의 가죽 끈이 세 번이나 끊어지도록

[107]

사상이란 어느 천재의 창작인 경우는 없습니다. 어느 천재 사상가가 집대성하는 경우는 있을지 모르지만 사상이란 장구한 역사적 과정의 산물입니다.

<주역>은 글자 그대로 주나라 역사 경험의 총괄이다. 주역과 주나라의 문화 사상은 이후 중국 문화와 동양적 사고의 기본 틀이 되고 있음이 사실이다.

[110]

경복궁의 교태전은 天地(천지)交態(교태)입니다. 천과 지가 서로 교통하여 태평하다는 뜻이다.

혁명을 치르지 않은 나라가 진정한 발전을 이룩하기는 어렵습니다. 그뿐만 아니라 혁명을 치르지 않은 사회가 두고두고 엄청난 비용을 치르고 있는 예를 우리는 얼마든지 보고 있습니다.

[119] 관계란 다른 것을 향하여 열려 있는 상태이며 다른 것과 소통되고 있는 상태에 다름 아닌 것이지요.

완성이나 목표가 관념적인 것이라면 남는 것은 결국 과정이며 과정의 연속일 뿐입니다.

[123] 가장이 어려울 때 좋은 아내가 생각나고, 세상이 어지러울 때 충신을 분별할 수 있으며, 세찬 바람이 불면 어떤 풀이 곧은 풀인지 알 수 있다는 것이지요.

희망은 고난의 언어이며 가능성에 관한 이야기입니다. 고난 한복판에서 고난 이후의 가능성을 경작하는 방법이 과연 어떤 것이어야 하는가에 대해 생각하지 않을 수 없습니다.

[129]

우리는 바로 이 지점에서 오늘날 만연한 속도의 개념을 반성하지 않으면 안 됩니다. 속도와 효율성, 이것은 자연의 원리가 아닙니다. 한마디로 자본의 논리, 그래서 나는 도로의 속성을 반성하고 길의 마음으로 돌아가야 한다고 생각합니다.

길은 코스모스를 만나는 곳이기도 하고 친구와 함께 나란히 걷는 동반의 공간이기도 합니다. 일터이기도 하고, 자기 발견의 계기이기도 하고, 자기를 남기는 역사의 현장이기도 합니다.

나는 이 미제괘에서 우리들의 삶과 사회의 매커니즘을 다시 생각합니다. 무엇 때문에 그토록 바쁘게 살지 않으면 안 되는지를 생각합니다. 그리고 노동이 노동의 생산물로부터 소외될 뿐 아니라 생산 과정에서 소외되어 있는 현실을 생각합니다. 목표와 과정이 하나로 통일되어 있다면 우리는 생산물의 분배에 주목하기보다는 생산 과정 그 자체를 인간적인 것으로 바꾸는 과제에 대해서도 생각해야 한다고 믿습니다.

절제와 겸손은 관계론의 최고 형태

[130]

易(역) 窮卽變(궁즉변) 變卽通(변즉통) 通卽久(통즉구) .

“역이란 궁하면 변하고 변하면 통하고 통하면 오래간다.”

<주역>은 한마디로 ‘변화’이다.

변화를 읽음으로써 고난을 피하려는 피고취락의 현실적 목적을 가지고 있습니다만, <주역>에는 사물의 변화를 해명하려는 철학적 구도가 있다.

변화를 사전에 읽어냄으로써 대응할 수 있고, 또 변화 그 자체를 조직함으로써 적극적으로 대처할 수도 있는 것입니다. 절제란 바로 이 변화의 조직, 구성과 관련이 있는 것입니다. 절제와 겸손이란 자기가 구성하고 조직한 관계망의 상대성에 주목하는 것이라 할 수 있습니다.

4장 『논어』, 인간관계론의 보고 『논어』論語

춘추전국시대

[137-140]

춘추전국시대의 특징

1. 철기의 발명으로 기원전 5세기의 제2의 농업혁명기를 이루었다.

->① 우경으로 황무지가 개간, 심경(깊이 땅을 파서 경작)으로 단위 면적당 생산량이 급증하니 인구가 증가했다.

②토지 관념의 변화로 천자의 토지 소유권이 제후와 대부의 세력이 강성해지고 중앙 정부로부터 독립하고 있다는 것을 반증한다. 토지 소유권이 하이 현상이 일어남. 주 왕실의 물적 토대의 약화로 이어짐.

③ 농업생산력의 증대는 수공업, 상업의 발달로 이어짐. 세력화 ,모든 사회적 가치의 붕괴, 오직 부국강병이란 하나의 가치로 획일화 되는 시기 = 신자유주의 무한 경쟁의 현대 자본주의 패권주의적 경쟁과 동일

④ 제자백가의 백화제방의 시기 : 주 왕실 붕괴 후 왕실 관학을 담당하던 관료들이 민간으로 분산되면서 지식인 계층을 형성, 패권 경쟁을 위한 정치 기구의 확충과 전문적 지식에 대한 수요 증대 하면서 정신노동의 상품화가 이루어졌다.

배움과 벗

[144]

‘습(習)’은 ‘실천’의 의미다. 부리가 하얀(白) 어린 새가 날갯짓(羽)을 하는 모양이다. 배운 것, 자기가 옳다고 공감하는 것을 실천할 때 기쁜 것이지요.

어쨌든 ‘학이시습지’의 습은 실천의 의미로 읽는 것이 좋다고 생각합니다. 따라서 시(時)의 의미도 ‘때때로’가 아니라 여러 조건이 성숙한 ‘적절한 시기’의 의미로 읽어야 합니다. 그 실천의 시점이 적절한 때임을 의미한다고 할 수 있습니다. 시는 often이 아니라 timely의 의미입니다.

[145]

노예제 사회, 봉건제 사회, 자본주의 사회가 바로 인간관계에 의해서 규정되는 것이지요. 사회 변화 역시 그것의 핵심은 바로 인간관계의 변화입니다. 인간관계의 변화야말로 사회 변화의 최초의 그리고 최후의 준거입니다. 논어에서 우리가 귀중하게 읽어야 하는 것이 바로 이 인간관계에 관한 담론입니다.

[146]

계급관계는 생산관계이기 이전에 인간관계입니다. 자본 제도의 핵심은 위계적인 노동 분업에 있습니다. 생산자에 대한 지배 체제가 자본 제도의 핵심이라는 것이지요.

인간관계에 관한 담론을 중심으로 사회적 관점을 정리하는 것은 불가역적 구조 변혁의 과제를 진정으로 고민하는 것

===> 평등사회가 있었단 말인가. 어느 사회고 인간을 가르는 기준이 있었으니, 혈연으로 나뉘는 신분사회제 현대는 자본으로 계층을 나누는 자본신분사회제가 되었다.

옛것과 새로운 것

[149]

과거란 지나간 것이 아닙니다. 과거와 현재와 미래는 편의를 위한 관념적 재구성에 지나지 않는 것입니다. 溫故(온고)보다는 知新(지신)에 무게를 두어 고를 딛고 신으로 나아가는 뜻으로 읽어야 할 것입니다.

옛것 속에는 새로운 것을 위한 가능성이 있는가 하면 반대로 변화를 가로막는 완고한 장에도 함께 있는 것입니다. 이것은 역사가 가르치는 것입니다.

스승이란 비판적 창조자여야 하는 것이지요

그릇이 되지 말아야

[150]

君子不器 - 「위정(爲政)」

이 구절의 의미는 대단히 분명합니다. 여러 주(註)에서 부연 설명하고 있듯이 그릇이란 각기 그 용도가 정해져서 서로 통용될 수 없는 것입니다. 어떤 그릇은 밥그릇으로도 쓰고 국그릇으로도 쓴다고 우길 수 있습니다만, 여기서 그릇의 의미는 특정한 기능의 소유자란 뜻입니다. 군자는 그릇이어서는 안 된다는 것이 이 구절의 의미입니다.

[151]

경쟁을 강조하는 자본가는 전문성을 추구하지 않습니다. 전문화를 거부하는 것이야말로 성공한 자본가들의 공통적인 특징이라는 것이지요.

부끄러움을 아는 사회

[156]

집단적 타락 증후군, 모든 사람이 범죄자라는 사회적 분위기, 타인의 부정이 오히려 자신의 부정을 합리화할 수 있는 계기가 된다는 것이지요. 사회의 본질은 부끄러움이라 생각합니다.사회의 본질에 대하여 수많은 논의가 있습니다만 나는 사회의 본질은 부끄러움이라고 생각합니다. 그리고 부끄러움은 인간관계의 지속성에서 온다고 생각합니다. 일회적인 인간관계에서는 그 다음을 고려할 필요가 없습니다. 부끄러워할 필요가 없는 것이지요. 부끄러움을 느끼지 않는 사회란 지속적인 인간관계가 존재하지 않는 사회라고 할 수 있습니다. 엄밀한 의미에서 사회성 자체가 붕괴된 상태라고 해야 하는 것이지요.

===> 후안무치. 부끄러움을 모르는 것이야말로 인간의 수치다. 일회성의 인간관계. 길을 가다가 어깨를 툭 쳐도 미안하다는 사과의 말이 없는 것이 바로 일회성의 관계를 말해준다.

바탕이 아름다움입니다

[157]

얼굴 생김새가 미인이기 때문에 호감을 갖게 되는 경우도 있지만 그 사람의 사상이 인간적인 매력이 되는 사람도 분명히 있습니다. 바로 이것이 우리가 미인론의 일환으로서 이야기하고자 하는 소와 예와 인간관계에 관한 논의입니다.

[158]

상품미학에 이르면 미의 내용은 의미가 없어지고 형식만 남게 됩니다. 디자인과 패션이 미의 본령이 되고 그 상품이 가지고 있는 유용성은 주목되지 않습니다.

===> 상품광고로 이미지와 디자인이 주가 되고, 기능은 부수적인 시대가 되었다.‘

[159]

미(美)는 양(洋)자와 대(大)자의 회의 문자다. 양이 큰 것이 아름다움이다. 고대인들의 생활에 있어서 양은 생활의 모든 것이다. 생활의 물질적 총체다. 고기는 먹고, 털과 가죽은 입고 신고, 기름은 연료로 사용하고, 뼈는 도구로 사용한다. 한마디로 양은 물질적 토대 그 자체다. 그러한 양이 무럭무럭 크는 것을 바라볼 때의 심정이 바로 아름다움이다. 그 흐뭇한 마음, 안도의 마음이 바로 미의 본질이라 할 수 있습니다.

===> 미(美)의 뜻을 정확히 알았다. 물질적토대로 모든 것을 온전히 사용하는 것이 바로 아름다움이다.

‘아름다움’이란 우리말의 뜻은 ‘알 만하다’는 숙지(熟知)성을 의미한다는 사실입니다. ‘모름다움’의 반대가 아름다움입니다. 오래되고, 잘 아는 것이 아름답다는 뜻입니다. 그러나 오늘날은 새로운 것, 잘 모르는 것이 아름다움이 되고 있습니다. 새로운 것이 아니면 결코 아름답지 않은 것이 오늘의 미의식입니다.

===> 오래되는 것, 잘 아는 것중의 하나는 오래된 어릴 때 동네에서 순수하게 노는 친구들이다. 술과 친구는 오래될수록 좋다는 의미는 결국은 아름다움을 말한다

공존과 평화

[161-163]

子曰(자왈) 君子和而不同(군자화이부동) 小人同而不和(소인동이불화) (p. 160)

‘군자화이부동’의 의미는 군자는 자기와 타자의 차이를 인정한다는 것입니다.

군자는 다양성을 인정하고 지배하려고 하지 않으며, 소인은 지배하려고 하며 공존하지 못한다.

===> 남을 인정하지 않는 독불장군은 우물안의 개구리다. 우물에서 왕이다. 다양성을 인정하지 않음은 배우려는 열린 마음이 없고 폐쇄적이다. 폐쇄적인 사람은 남을 자기 뜻대로 조종하려 하며, 사람도 세상도 자기 뜻대로 되지 않아서 행복하지 않다 말한다.

[161]

모든 것에 대한 차이를 선언하고 있는 것이 언어다.

[162]

논어의 이 화동론은 근대사회 즉 자본주의 사회의 본질을 가장 명료하게 드러내는 담론, 화(和)는 다양성을 인정하는 것을 의미합니다. 관용과 공존의 논리입니다. 반면에 동(同한가지, 똑같이)은 다양성을 인정하지 않고 획일적인 가치만을 용납하는 것을 의미합니다. 지배와 흡수합병의 논리입니다.

[164-165]

극좌와 극우가 다 같이 同(동)의 논리에 기반, 제국주의적 패권주의라는 극우 논리와 프롤레타리아 독재라는 극좌 논리는 둘 다 강철의 논리이며 존재론적 구조. 바로 그러한 점에서 극좌와 극우는 그 근본적인 구성 원리에 있어서 상통할 수 있는 구조. 새로운 문명은 이 동의 논리와 결별하는 것에서 출발해야 한다고 믿습니다.

===> 그래서 극과 극은 통한다는 것을 이해했다.

[165]

화의 논리는 자기와 다른 가치를 존중합니다. 타자를 흡수하고 지배함으로써 자기를 강화하려는 존재론적 의지를 갖지 않습니다. 타자란 없으며 모든 타자와 대상은 사실 관념적으로 구성된 것일뿐. 문명과 문명, 국가와 국가 간의 모든 차이를 존중해야 한다. 이러한 차이와 다양성이 존중됨으로써 비로소 공존과 평화가 가능하며 나아가 진정한 문화의 질적 발전이 가능한 것이다. 가장 민족적인 것이 가장 세계적이라는 명제가 바로 이러한 논리다.

===> 아리랑, 해인사 팔만대장경 등 가장 민족적인 것이 가장 세계적이라는 의미다.

낯선 거리의 임자 없는 시체가 되지 마라

[166] 德不孤(덕불고) 必有隣(필유린)

덕은 외롭지 않고 반드시 이웃이 있다.

[166] 相好不如身好(상호불여신호) 身好不如心好(신호불여심호)

===> 미모 < 건강 < 마음, 얼굴< 몸< 마음

‘좋은 것이 몸 좋은 것만 못하고

몸 좋은 것이 마음 좋은 것만 못하다.

이것을 보고 나는 상 좋은 사람보다 마음 좋은 사람이 되어야겠다고 결심하였다. 이제부터 밖을 가꾸는 외적 수양에는 무관심하고 마음을 닦는 내적 수양에 힘써 사람 구실을 하겠다고 마음먹으니 종전에 공부 잘하여 과거하고 벼슬하여 천한 신세에서 벗어나겠다는 생각은 순전히 허영이고 망상이요, 마음 좋은 사람이 취할 바 아니라고 생각되었다.’ - 백범-

[168]

착하다는 것은 이처럼 관계에 대한 배려를 감성적 차원에서 완성해놓고 있다는 의미다.

배려한다는 것은 그 사람과 자기가 맺고 있는 관계를 소중히 여기는 것입니다.

===> 배려란 나 아닌 상대방의 입장을 생각한다는 의미다. 나는 편하고 상대방이 불편하다면, 불편함에 대한 원인을 해소할려고 노력하는 것이다.

신뢰를 얻지 못하면 나라가 서지 못한다

[170]

자공이 정치에 관하여 질문하였다. 공자가 말하기를 “정치란 경제, 군사 그리고 백성들의 신뢰이다.” 자공이 묻기를, “만약 이 세 가지 중에서 하나를 버려야 한다면 어느 것을 먼저 버려야 하겠습니까?” “군사를 버려라”. “만약 (나머지) 두 가지 중에서 하나를 버리지 않을 수 없다면 어느 것을 버려야 하겠습니까?” “경제를 버려라. 예부터 백성이 죽는 일을 겪지 않는 나라가 없었지만 백성들의 신뢰를 얻지 못하면 나라가 설 수 없는 것이다.”

정치란 백성들의 신뢰를 얻는 것이며 백성들의 신뢰가 경제나 국방보다 더 중요하다는 것을 천명한 구절이다. 자공은 공자의 주유에 동참하지 못함을 반성하여 공자 사후 6년을 수묘한 제자다. 공자 사후에 자신의 재산을 들여 공자 교단을 발전시키는 결정적 역할을 한다. 그리하여 공자는 자공과 함께 부활했다고 하지요.

===> 청출어람, 제자가 스승을 뛰어넘는 다는 의미는 무엇일까. 스승보다 지식을 뛰어넘는 걸까. 아니면 스승을 받쳐주는 제자 즉 자공처럼 스승을 널리 알리는 것이 스승을 뛰어넘는 걸까.

[170]

백성이 곧 식(食)이고 병(兵)이었다. 백성으로부터 경제와 병력도 나왔다.

[171]

신(信)은 ‘인(人)+언(言)’의 회의자다. 함부로 말하지 않는 까닭은 그것을 지키지 못할까 두려워서라고 한다. 신이 사람과 사람 사이의 약속이라고 풀이되고 있지만 언(言)은 원래 신(神)에게 고하는 자기 맹세이므로 신(信)이란 곧 신(神)에 대한 맹세로 보기도 하나. 사람들 간의 믿음이라는 뜻은 후에 파생되었다고 본다. 그만큼 신의 의미는 엄격한 것이지요.

===> 말이란 약속이란 지키지 못할 것은 함부로 말하지 말아야 한다. 약속을 했으면 반드시 지키도록 노력을 해야 한다. 그것이 바로 신뢰를 쌓아가는 길이다.

[171]

정(政)은 정(正)이다. 정(正)이란 뿌리를 바르게 하는 것이다. 정(正)은 정(整, 가지런하다, 정돈하다)은 정근整根이다. 뿌리를 바르게 하여 나무가 잘 자라게 하는 것이다. 이것이 정치의 근원적 의미다. 정치란 그 사회의 잠재적 역량을 극대화하는 것이다. 잠재력을 극대화한다는 것은 바로 인간적 잠재력을 극대화하는 것이다. 그리고 인간적 잠재력의 극대화는 ‘인간성의 최대한의 실현’이다.

정치란 신뢰이며 신뢰를 중심으로 한 역량의 결집이라는 사실이다.

===> 정치인들이 읽어야 할 대목이다. 시민들의 표를 얻기 위해 지키지도 못할 약속들을 한다. 일단 당선이 되면 언제 그랬냐는 식이다. 예산핑계, 눈가리고 아웅식으로 행정처리를 한다. 그게 바로 졸속행정이며 그 자리에 있을 때 한건 하면 된다는 식이다. 우리나라 제도 정치권은 정권 창출이다. 피를 흘리는 전쟁이며 계급이나 계층지배의 방법이다.

참된 지知는 사람을 아는 것

[172-173]

번지가 인에 관하여 질문을 하였다. 공자가 대답하기를 “인이란 애인이다.” 이어서 지에 대해 질문하였다. 공자가 대답하기를, “지란 지인이다.”

안연에게는 인이란 자기를 극복하고 예로 돌아가는 것이라고 답변하였고 중궁에게는 자기가 원치 않는 것을 남에게 하지 않는 것이라고 대답하는 한편 사마우에게는 인이란 말을 더듬는 것이라고 대답하기도 했다.

===> 공자는 눈높이 교육의 선구자다. 질문하는 사람에 따라서 그에게 맞는 답변을 한다. 그때그때의 상황에 따라 적절한 대답을 한다. 교육은 가르쳐서 가르침을 받은 사람이 성장하게끔 기르는 것이므로. 위의 공통점은 타인과의 관계이다.

[174]

모든 지식은 사람과 관계되지 않은 것이 없는 법입니다. 문제는 타인에 대한 이해입니다. 여러분도 어떤 사람을 어떻게 이해할 것인가에 대하여 고민한 적이 있으리라고 생각합니다.

그러나 가장 중요한 것은 내가 알려고 하는 그 사람이 나를 알고 있어야 한다는 사실입니다. 내가 그를 알기 위해서는 그가 나를 알고 있어야 한다는 것이지요.

[175]

우리는 사랑하지 않는 것도 알 수 있다는 생각을 버려야 합니다. 애정 없는 타자와 관계 없는 대상에 대하여 알 수 있다는 환상을 버려야 합니다.

그리고 더욱 중요한 것은 인간에 대한 이해가 진정한 의미의 知(지)라는 사실입니다. 오히려 인식의 혼란을 가져오는 엄청난 정보의 야적은 단지 인식의 혼란에 그치지 않고 인간에 대한 이해와 애정을 거추장스러운 것으로 폄하하게 할 뿐입니다. 더구나 자본주의 사회는 모든 사람이 팔기 위해서 진력하고 있는 사회입니다. 모든 것을 파는 사회이며 팔리지 않는 것은 가차없이 폐기되고 오로지 팔리는 것에만 몰두하는 사회입니다.

===> 사랑이 없는데 어찌 안다고 할 수 있겠는가. 애정이 없다는 것은 관심을 두지 않는 것이다. 관심이 없는 것은 무관심이며, 정성을 기울이지 않으니 건성건성이다. 많은 양의 정보홍수속에서 기억하지 않는 것이 아이러니다. 기억하지 않음은 저장하지 않는 마음이다.

정직한 방법으로 얻은 부귀

[176]

부귀는 사람들이 바라는 것이지만 정당한 방법으로 얻은 것이 아니면 그것을 누리지 않으며 빈천은 사람들이 싫어하는 것이지만 정당한 방법이 아니면 그것으로부터 벗어나지 않는다.

===> 로또 당첨자들중에 제대로 마무리 된 사람이 드물다 한다. 쉽게 온 것은 쉽게 가는 것. 'easy come, easy go'. 의미가 없이 들어온 것은 의미없이 떠난다.

[177-178]

우리에게 필요한 것은 부귀와 빈천의 역사를 주목하는 일입니다. 그것이 있게 되기까지의 과정을 간과하지 않는 일입니다.

과거 청산은커녕 과거가 은폐되고 있는 역사를 우리가 살고 있기도 하지요. 그 과정과 역사는 완벽하게 망각되고 오로지 그 결과만을 바라보게 하는 사회를 살고 있지요.

역사의식과 사회의식이 청산되지 않는 한 한 개인의 부귀와 빈천의 온당한 의미를 읽어내기란 매우 어렵습니다. 우리들의 천민 의식에 대한 반성이 선행되지 않는 한 한 걸음도 나아갈 수 없음은 물론입니다.

===> 일제잔재를 제대로 청산하지 못한 것이 두고 두고 이 나라의 정통성이 없게끔 만들었다.

이론과 실천의 통일

[179]

學(학)하되 思(사)하지 않으면 어둡고 사하되 학하지 않으면 위태롭다.

글자의 구성도 전(田)+심(心)입니다. 밭의 마음입니다. 밭의 마음이 곧 사(思)입니다. 밭이란 노동하는 곳입니다. 실천의 현장입니다. 이런 풀이에 대한 전문 연구자의 반론이다. 사의 田(전)은 어린아이의 두개골에 있는 봉합 부분 즉 숨구멍을 의미한다는 설명입니다. 따라서 두뇌와 마음 심을 합한 것이 사라는 것입니다. 인간의 사고가 두뇌에서 이루어진다는 것이 밝혀진 것은 적어도 일본의 경우 메이지유신 이후라는 사실이다.

경험과 실천의 가장 결정적인 특징은 현장성이다. 모든 현장은 구체적, 조건적, 우연적이다. 한마디로 특수한 것이다.

[182]

자기의 처지에 눈이 달려 있기 때문에 누구나 자신의 시각과 이해관계에 매몰되기 쉽다.

몸소 겪었다는 사실이 안겨주는 확실함과 애착은 어떠한 경우에도 쉬이 포기할 수 없는 저마다의 진실이 되기 때문입니다.

학(學)이란 하나의 사물이나 하나의 현상이 맺고 있는 관계성을 깨닫는 것이다. 자기 경험에 갇혀서 그것이 맺고 있는 관계성을 읽지 못할 때 완고해지는 것이다.

크게 생각하면 공부란 것이 바로 관계성에 대한 자각과 성찰이라고 할 수 있습니다.

어리석음이 앎의 최고 형태입니다

[186]

자기의 지가 어느 수준에 있는 것인가를 아는 지가 참된 지란 것이지요.

우리는 지(知)와 우(愚)에 대하여 보다 열린 생각을 가져야 한다고 생각합니다. 방금 우가 그냥 우가 아니라 대지를 품고 있는 우라고 했습니다만, 사실 진정한 지란 무지를 깨달을 때 진정한 지가 된다는 사실입니다. 자기의 지가 어느 수준에 있는 것인가를 아는 지가 참된 지라는 것이지요. 그렇기 때문에 우야말로 지의 최고 형태라는 것이지요.

[187]

어리석은 사람은 그야말로 어리석게도 세상을 자기에게 맞추려고 하는 사람, 그러나 역설적이게도 세상은 이런 어리석은 사람들의 우직함으로 인하여 조금씩 나은 것으로 변화해간다는 사실을 잊지 말아야 합니다.

===> 내가 세상에 맞추는 것. 세상을 나에게 맞추려고 세상을 변화시키는 것은 환경을 변화시킨다는 의미. 내가 속해 있는 장(場)을 바꾸는 노력은 얼마나 피나는 노력이 필요하겠는가.

모든 사람들이 모든 것을 알고 있습니다

[188]

욕심이 없어야 겸손할 수 있으며 욕심이 없어야 지혜가 밝아질 수 있는 것이지요.

대부분의 경우에 다른 사람이 자기보다 명석합니다.

[189]

학생이란 위치 즉 교단 아래에 턱 괴고 앉아 있는 바로 그 자리는 선생의 일거수일투족 너무나 잘 보이는 자리입니다. 강의 내용을 이해하고 못하고를 떠나서 강의 내용에 대한 선생 자신의 이해 정도가 너무나 환하게 들여다보이는 자리이다.

집단적 타자인 대중은 모든 것을 알고 있다. 그래서 대중은 현명하다. 대중은 결코 속일 수 없다. 손바닥으로 해를 가리기는 어렵습니다. 우리가 명심해야 하는 것은 모든 사람은 모든 것을 알고 있다는 사실입니다. 겸허해야 되는 이유입니다.

마을의 좋은 사람들이 좋아하는 사람

[191]

좋은 사람과 나쁜 사람이 싸울 때의 중립이란 실은 중립이 아니라 기회주의보다 더욱 교묘한 편당임을 쉽게 알 수 있습니다.

사랑은 분별이기 때문에 맹목적이지 않으며 사랑은 희생이기 때문에 무한할 수도 없습니다.

[193]

고대 사상을 오늘의 시제에서 평가할 수 없는 것이지요. 그것이 당시의 사회적 조건에서 어떠한 의미로 진술된 것인가를 기준으로 삼아야 합니다. 모든 사상은 역사적 산물입니다. 특정한 역사적 조건 속에서 태어나고 묻히는 것이지요. 당시의 가치, 당시의 언어로 읽는 것은 해석학의 기본입니다.

광고 카피의 약속

[194]

바탕이 문채보다 승하면 거칠고 문채가 바탕보다 승(튄다)하면 사치스럽다. 형식과 내용이 고루 어울린 후라야 군자이다.

===> 지키지도 못한 주장을 늘어놓는 사람이 있는가 하면 반대로 말없이 어떤 일을 이루어놓는 사람도 있다. 백마디 말보다 한번의 행동과 실천이다. 빈수레가 요란하다.

[195]

그 언어를 적절히 절제함으로써 훨씬 더 진한 감동을 줄 수 있음에도 불구하고 그 격을 떨어트려놓아 아쉬움을 금치 못하게 하는 경우가 많지요.

===> ‘절제의 미‘를 다시 생각해보게 한다.

[198]

상품을 자본주의 경제체제의 세포라고 한다. 세포의 본질이 사회제제에 그대로 전이되고 구조화된다. 형식을 먼저 대면하고 내용은 결국 만나지 못하는 구조 속에 놓여 있는 것이지요.

우리가 맺고 있는 인간관계도 이러합니다. 속사람을 만나지 못하고 그저 거죽만을 스치면서 살아가는 삶이라 할 수 있습니다. 모든 사람들이 표면만을 상대하면서 살아가지요. 나는 자본주의 사회의 인간관계를 ‘당구공과 당구공의 만남’이라고 표현하기도 합니다. 짧은 만남 그리고 한 점에서의 만남입니다. 만남이라고 하기 어려운 만남입니다. 부딪침입니다.

===> 만남이 아니라 부딪침은 이해하기위해 배려할려고 관심을 기울이지 않는다.

학습과 놀이와 노동의 통일

[199]

子曰(자왈) 知之者(지지자) 不如好之者(불여호지자) 好之者(호지자) 不如樂之者(불여락지자)

아는 것은 좋아하는 것만 못하고 좋아하는 것은 즐기는 것만 못하다

知(지)란 진리의 존재를 파악한 상태이고 好(호)가 그 진리를 아직 자기 것으로 삼지 못한 상태임에 비하여 樂(낙)은 그것을 완전히 터득하고 자기 것으로 삼아서 생활하고 있는 경지로 풀이할 수 있다. 이상적인 교육은 놀이와 학습과 노동이 하나로 통일된 생활의 어떤 멋진 덩어리(일감)를 안겨주는 것이다. 즐거운 마음으로 무엇을 궁리해가며 만들어내는 과정이 바로 그러한 것인데 즐거움은 놀이이고 궁리는 학습이며 만들어내는 행위는 노동이다.

지에서 호로, 호에서 낙으로, 세계와의 관계를 높여 나가는 일이 중요하다는 것을 깨달아야 하는 것이지요.

산과 강은 오래된 친구입니다

[201-202]

子曰(자왈) 智者樂水(지자요수) 仁者樂山(인자요산) 知者動(지자동) 仁者精(인자정) 知者樂(지자락) 仁者壽(인자수)

지자는 물을 좋아하고 동적이고 즐겁게 산다.

인자는 산을 좋아하고 정적이고 오래산다.

지자와 인자 그리고 물과 산이라는 개념은 우리들의 인간 이해에 대단히 깊이 있는 관점을 제공해주는 것도 사실입니다.

지자는 눈빛도 총명하고 사물에 대한 지식이 풍부하며 특히 사물의 변화에 대하여 정확한 판단력을 갖고 있는 사람이다. 인자는 일단 앉아 있는 사람으로 형상화된다. 지자가 서 있거나 바쁘게 뛰어다니는 사람임에 비하여 인자는 한곳에 앉아서 지긋이 눈 감고 있을 듯하다. 인자는 한마디로 세상의 무궁한 관계망을 깨달은 사람이다. 지자는 개별적인 사물들간의 관계를 올바르게 이해하고 있는 사람이다.

===> 물은 움직인다. 움직이기에 동적이고 즐거이 노닌다. 걸어다니고 노닐다 보니 눈빛도 총명하다. 세상을 노닐다 보니 사물과 세상에 대해 지식이 풍부하다. 그래서 사물의 변화에 대해 경험을 하다 보니 판단을 하는데서도 정확하다. 그래서 지자는 개별적인 사물들간의 관계를 올바르게 이해하고 선택하면서 판단을 한다.

산에는 나무가 있다. 나무는 한 곳에 오래 서있다. 정적이니 앉아 있는 사람이다. 한곳에 지긋이 눈 감고 있다. 가만히 앉아서 나무와 숲의 관계를 조망한다. 그래서 세상의 관계망에 대해 깨닫는다.

[202]

하늘을 망라하는 그물은 성글기 그지 없지만 하나도 놓치는 법이 없다. 인자는 최대한의 관계성을 자각하고 있는 사람이라고 할 수 있습니다

공자의 모습

[203]

흔히 『논어』가 갖는 최대의 매력은 그 속에 공자의 인간적 풍모가 풍부하게 담겨 있다는 점이라고 합니다.

보수와 진보 억압과 자유라는 두 개의 대립축 사이에 공자학파의 사상적 본령이 있다는 주장. 이러한 재야성이 공자의 인간과 사상을 원천적으로 규정하고 있다고 할 수 있습니다.

[204]

공자의 인간적 면모를 정확하게 알기 위해서는 그의 묘비명이나 예찬문을 읽을 것이 아니라 그의 반대자의 견해를 통하여 보는 것이 더 정확하다고 하지요.

5장 맹자의 의義 『맹자』孟子

궁술에 있어서 중요한 것은 활 쏘는 사람의 자세입니다. 두 발을 딛는 자세와 어깨와 팔의 각도가 가장 중요한 것이라고 합니다. 과정과 자세의 정진 여부가 중, 부중을 결정하는 것이기 때문입니다. 부중했을 경우 그 원인을 자기 자신에게서 찾는 반구제기의 태도는 매우 중요합니다. 그것은 무엇보다 삶의 자세와 철학에 관련된 것이기 때문에 그렇습니다. 일상생활의 크고 작은 실패에 직면하여 그 실패의 원인을 내부에서 찾는가 아니면 외부에서 찾는가의 차이는 대단히 큽니다. 이것은 모든 운동의 원인을 외부에서 찾는가 아니면 내부에서 찾는가 하는 세계관의 차이로 나타나기도 합니다. 세계는 끊임없는 운동의 실체이며, 그 운동의 원인이 내부에 있다는 것은 세계에 대한 철학적 인식 문제입니다.

어찌 이利를 말씀하십니까

[211-212]

공자는 춘추전국시대 사람

맹자는 전국시대 사람

전국시대 군주는 강력한 권력을 행사하는 절대군주였다. 국가간의 경쟁이 치열했다. 음모와 하극상이 다반사, 배신과 야합이 전횡하는 난세의 전형이다. 군주는 사방에서 정치 이론에 통달한 학자를 초빙하여 국가 경영에 관한 고견을 듣는 것이 상례화되어 조정은 일종의 사교장이었다. 맹자도 그중의 한 사람이지만 제자백가는 이 시대적 상황을 배경으로 등장한 학자들의 총칭이다.

===> 전국시대의 특징이다. 춘추시대는 군주에 대한 예의가 있었지만, 전국시대 들어와서는 힘이 모든 것을 군림하는 시대로 들어선다. 어제의 적국이 오늘이 동맹국이 되고, 어제의 동맹국이 오늘이 적국이 되어 전쟁을 치렀다.

[212]

많은 연구자들의 일치된 견해는 공자의 인仁이 맹자에 의해서 의義의 개념으로 계승되고 있는 것으로 평가되고 있습니다. 중심 사상이 인에서 의로 이동했다는 것이지요. 인과 의의 차이에 대해서 물론 논의해야 하겠지만 한마디로 의는 인의 사회화라 할 수 있을 것입니다.

[215]

“문구의 생략과 중복이 절묘하고, 흐름이 경쾌하고 민첩하며, 비유가 풍부하고, ... 어떠한 상대도 설복시킬 정도로 논리가 정연하다”고 할 수 있다. 특히 의문, 감탄, 부정구 등 문장의 형식도 다양하고 자유자재하여 한문의 문법과 예문의 교범이 되고 있는 것이 바로 <맹자>다.

오늘날 일상적으로 사용하고 있는 많은 숙어들의 출전이 바로 <맹자>다. 연목구어, 오십보소백도, 농단, 호연지기, 인자무적, 항산항심등. <맹자>는 농가, 병가, 종횡가 등 당시 다른 많은 사상가들이 소개된다.

단 한 권의 고전을 택하려고 하는 경우 바로 이러한 이유 때문에 단연 <맹자>가 천거된다고 할 수 있습니다.

===> 저자는 고전중의 고전을 꼽으라면 ‘맹자’를 추천한다. 많은 사상가들 소개와 더불어 현재 사용하고 있는 많은 숙어들이 맹자에서 나왔다.

여럿이 함께하는 즐거움

[217]

맹자의 민본 사상이 표명되어 있는 장은 여민락장與民樂章이다.

(한 국가에 있어서) 가장 귀한 것은 백성이다. 그 다음이 사직이며 임금이 가장 가벼운 존재이다. 그러므로 많은 사람들의 마음을 얻게 되면 천자가 되고 천자의 마음에 들게 되면 제후가 되고 제후의 마음에 들게 되면 대부가 되는 것이다. 제후가 (무도하여) 사직을 위태롭게 하면 그를 몰아내고 현군을 세운다. 그리고 좋은 제물로 정해진 시기에 제사를 올렸는데도 한발이나 홍수의 재해가 발생한다면 사직단과 담을 헐어버리고 다시 세운다.

임금을 바꿀 수 있다는 맹자의 논리는 이를 테면 민에 의한 혁명의 논리입니다. 맹자의 민본 사상의 핵심입니다.

사직단은 비유하자만 로마교황청입니다. 그로부터 임금의 권력이 나오는 당시 최고의 종교적 권위입니다. 그러한 권위와 성역마저도 가차 없이 헐어버릴 수 있다는 것이 맹자의 민본사상입니다.

===> 맹자는 혁명가다. 쿠테타가 필요하면 해야 된다. 혁명을 해야 나라가 바뀌고 사회가 바뀌니까. 혁명이 필요한 데도 하지 못하면, 혁명이 없는 사회는 고여서 썩어 없어질수도 있다.

[218-219]

맹자가 양혜왕을 찾아뵈었을 때, 왕은 연못가에 서서 고니와 사슴 등 갖가지 새들과 짐승들을 바라보면서 말했다.

“현자들도 이런 것들을 즐깁니까?”

맹자가 대답했다.

“현자라야만 이런 것들을 즐길 수 있습니다. 현자가 아니면 비록 이런 것들을 가지고 있다 하더라도 즐길 수 없습니다.

현자는 여민동락하는 사람이라는 뜻입니다. 그리고 진정한 즐거움이란 여럿이 함께 즐거워하는 것이라는 말입니다.

가장 결정적인 것은 개인의 정서의 만족을 낙의 기준으로 삼고 있다는 것. 다른 사람들과의 공감이 얼마나 한 개인을 행복하게 하는가에 대해서 무지하다.

[222]

문장의 간결함, 흐름의 유려함, 대비의 명쾌함, 그리고 한문 특유의 농축미가 서로 어루려 이루어내는 격조.

차마 남에게 모질게 하지 못하는 마음

[227]

공자의 천명은 맹자의 천성으로 이어지고 다시 송대의 신유학에 이르러서는 천성이 곧 천리라는 주자 성리학으로 계승됩니다.

===> 공자의 천명 -> 맹자의 천성-> 송대 신유학-> 주자 성리학

[228]

사실 나는 사회 원리로서는 측은지심보다는 수오지심이 더 근본적인 개념이라고 생각합니다. 측은지심은 인간 이해와 관련된 정서라 할 수 있고 수오지심은 즉 부끄러움은 인간관계 즉 사회 문화와 관련된 것이라고 생각합니다.

===> 부끄러움을 아는 사회는 부드럽다. 거칠수가 없다. 무엇을 잘못했는지에 대한 무지가 무섭고 그것이 바로 부끄러움이 없는 뻔뻔함이 사회를 거칠게 만들고 있다. 얼굴에 철판이 많이 깔린 사람일수록 사회는 쇠소리를 낼 것이다.

화살 만드는 사람과 갑옷 만드는 사람

[229]

맹자는 그의 저술에서 공자를 29회나 인용하여 기본적으로 공자 사상을 계승하고 있다.

맹자의 술(術)(직업, 기술, 생업)은 공자의 습(習)(습관)과 분명한 차이가 있다. 습보다는 술이 사회적 성격이 강하다. 습이 개인의 일상생활에서 나타난다. 술은 개인이 처하고 있는 사회적 조건이며 개인이 맺고 있는 사회관계다.

===> 술은 직업이며 생업이다. 인간과 인간관계를 나타내는 사회생활이다. 일을 한다는 것은 혼자 하는 것이 아니라 나의 일이 남의 일과 관계된 톱니바퀴처럼 맞아야 돌아간다.

[229-230]

맹자가 말하였다. “화살 만드는 사람이라고 하여 어찌 갑옷 만드는 사람보다 불인하다고 할 수 있겠느냐만 화살 만드는 사람은 (자기가 만든 화살이) 사람을 상하게 하지 못할까 봐 걱정하고, 갑옷 만드는 사람은 (자기가 만든 갑옷이 화살에 뚫려서) 사람이 상할까 봐 걱정한다. 무당과 장인도 역시 그러하다 (무당은 당시 의사였기 때문에 사람의 병이 낫지 않을까 걱정하고, 장인은 관 만드는 사람이기 때문에 사람이 죽지 않아서 관이 팔리지 않을까 걱정한다). 그러므로 기술의 선택은 신중하지 않으면 안 된다.”

공자께서 말씀하셨다. “인仁에 거居하는 것이 아름답다. 스스로 택해서 인에 거하지 않는다면 어찌 그것을 지혜롭다 할 수 있겠는가?”

[231]

인을 행하지 않고, 지혜롭지 못하며, 무례하고, 의롭지 못한 사람은 남의 부림을 받는다. 남의 부림을 받으면서 남의 부림을 받는 것을 부끄럽게 여기는 것은 마치 활 만드는 사람이 활 만드는 일을 부끄럽게 여기는 것과 같고, 화살 만드는 사람이 화살 만드는 일을 부끄럽게 여기는 것과 다름이 없다. 만약 그것을 부끄럽게 여긴다면 열심히 인을 행하는 것만 못하다. 인이라는 것은 활 쏘는 것과 같다. 활을 쏠 때는 자세를 바르게 한 후에 쏘는 법이다. 화살이 과녁에 맞지 않으면 자기를 이긴 자를 원망할 것이 아니라 (과녁에 맞지 않은 까닭을) 도리어 자기 자신에게서 찾는다.

===> 카톨릭에서 말하는 내탓이오?

[232] 부중했을 경우 그 원인을 자기 자신에게서 찾는 반구제기反求諸己의 태도는 매우 중요합니다. 그것은 무엇보다 삶의 자세와 철학에 관련된 것이기 때문에 그렇습니다.

===>부중不中(화살이나 총알 따위가 과녁에 맞지 아니함. 또는 과녁을 맞히지 못함.

반구제기反求諸己'잘못을 자신(自身)에게서 찾는다'라는 뜻으로, 어떤 일이 잘못 되었을 때 남의 탓을 하지 않고 그 일이 잘못된 원인(原因)을 자기(自己) 자신(自身)에게서 찾아 고쳐 나간다는 의미.

行有不得反求諸己 (행유부득반구제기)

행동(行動)을 해서 원하는 결과(結果)가 얻어지지 않더라도 자기자신(自己自身)을 돌아보고 원인(原因)을 찾아야 한다.

[232]

일상생활의 크고 작은 실패에 직면하여 그 실패의 원인을 내부에서 찾는가 아니면 외부에서 찾는가의 차이는 대단히 큽니다. 이것은 모든 운동의 원인을 외부에서 찾는가 아니면 내부에서 찾는가 하는 세계관의 차이로 나타나기도 합니다. 세계는 끊임없는 운동의 실체이며, 그 운동의 원인이 내부에 있다는 것은 세계에 대한 철학적 인식 문제입니다. 반대로 원인을 외부에서 찾는 것은 결국 초월적 존재를 필요로 합니다. 마찬가지 논리로 초월적 존재를 만든 어떤 존재를 또다시 외부에서 찾아야 하는 것이지요.

소를 양으로 바꾸는 까닭

[235-236]

신은 호흘이라는 신하가 한 말을 들은 적이 있습니다. 언젠가 왕께서 대전에 앉아 계실 때 어떤 사람이 대전 아래로 소를 끌로 지나갔는데 왕은 ‘그 소를 어디로 끌고 가느냐?고 물으시자 그 사람은 ‘흔종에 쓰려고 합니다’ 고 했다. 그러자 왕은

‘그 소를 놓아주라. 부들부들 떨면서 죄 없이 도살장으로 끌려가는 모습을 나는 차마 보지 못하겠다.’하셨습니다.

그러자 ‘그러면 흔종 의식을 폐지할까요?

‘흔종을 어찌 폐지할 수 있겠느냐? 소 대신 양으로 바꾸어라.’고 하셨다

[236]

본문에서 밝히고 있듯이 측은함으로 말하자면 소나 양이 다를 바가 없습니다. 소를 양으로 바꾼 까닭은 소는 보았고 양은 보지 못했기 때문이라는 것입니다. 가장 핵심적인 것은 ‘본다’는 사실입니다. 본다는 것은 ‘만난다’는 것입니다. 보고(見), 만나고(友), 서로 안다(知)는 것입니다. 즉 ‘관계’를 의미합니다.

‘차마 있을 수 없는 일’이 버젓이 자행되는 이유가 바로 이 ‘만남의 부재(不在)’에서 비롯되는 것이다. 만남이 없는 사회에 ‘불인인지심’이 있을 리 없는 것이다.

식품에 유해생소를 넣을 수 있는 것은 생산자가 소비자를 만나지 않기 때문이지요. 우리가 살고 있는 사회는 얼굴 없는 생산과 얼굴 없는 소비로 이루어진 구조입니다.

2차대전 이후 전쟁이 더욱 잔혹해진 까닭이 바로 보지 않은 상태에서 대량 살상이 가능한 첨단 무기 때문이라고 하지요

[240]

자본주의 사회는 상품 사회입니다. 상품 사회는 그 사회의 사회적 관계가 상품과 상품의 교환으로 구성되어 있는 사회입니다. 당연히 인간관계가 상품 교환이라는 틀에 담기는 것이지요. 사람은 교환가치로 표현되고 인간관계는 상품 교환의 형식으로 존재할 수밖에 없게 되는 제도입니다.

[240~241]

자본주의 사회란 사회의 일반적 부문에 있어서의 인간관계가 일회적인 화폐 관계로 획일화되어 있는 사회입니다. 일회적 화폐 관계가 전면화되고 있는 인간관계는 사실상 인간관계가 황폐화된 상태이며, 인간관계가 소멸된 상태가 아닐 수 없습니다. 서로 보지 못하고, 만나지 못하고, 알지 못하기 때문이지요. 모든 사람이 타자화되어 있는 상태이며 ‘불인인지심’이 원척적으로 불가능한 구조이기 때문이지요.

[241]

상황: 지하철에 노인이 탔을 때 젊은이들의 반응이다.

러시아 젊은이 : 이 지하철을 저 노인들이 만들지 않았느냐. 그래서 자리를 양보한다.

한국 젊은이 : 자기가 월급 받으려고 만들었지 우리를 위해서 만든 것은 아니잖아요.

===> 어찌 같은 상황인데도 러시아와 한국의 젊은이들의 반응이 이렇게 다를수 있는가. 똑같은 사실관계가 전혀 다른 의미로 읽히는 까닭은? 인간관계와 세대간의 단절과 소통의 부재다. 자본주의 사회는 종횡으로 단절되어 있다. 단절된 인간관계는 서로를 배려할 줄 모른다. 그래서 노인들은 젊은이들에게 싸가지 없다 하고, 젊은이들은 노인들에게 쓸모없는 인간이라고 치부한다. 인간이 인간을 배려하지 못하고 부끄러움을 모르는 한국의 실상이다. 슬픈일이다.

[242]

나는 우리 사회의 가장 절망적인 것이 바로 인간관계의 황폐화라고 생각합니다. 사회라는 것은 그 뼈대가 인간관계입니다. 그 인간관계의 지속적 질서가 바로 사회의 본질이지요.

지속성이 있어야 만남이 있고, 만남이 일회적이지 않고 지속적일 때 부끄러움이라는 문화가 정착되는 것입니다. 지속적 관계가 전제될 때 비로소 서로 양보하게 되고 스스로 삼가게 되는 것이지요. 한마디로 남에게 모질게 할 수가 없는 것이지요. 지속적인 인간관계가 없는 상태에서는 어떠한 사회적 가치도 세울 수 없다고 생각합니다.

===> 일회성의 만남과 지속성의 만남의 차이가 가져오는 결과다.

바다를 본 사람은 물을 이야기하기 어려워한다

[243]

맹자가 말하기를, 공자께서 동산에 오르시어 노나라가 작다고 하시고 태산에 오르시어 천하가 작다고 하셨다. 바다를 본 적이 있는 사람은 물을 말하기 어려워하고, 성인의 문하에서 공부한 사람은 언에 대하여 말하기 어려워하는 법이다. 물을 관찰할 때는 반드시 그 물결을 바라보아야 한다(깊은 물은 높은 물결을, 얕은 물은 낮은 물결을 일으키는 법이다). 일월의 밝은 빛은 작은 틈새도 남김없이 비추는 법이며, 흐르는 물은 웅덩이를 채우지 않고는 앞으로 나아가지 않는 법이다. 군자는 도에 뜻을 둔 이상 경지에 이르지 않는 한 벼슬에 나아가지 않는 법이다.

[245]

流水之爲物也(유수지위물야) 不盈科不行(불영과불행)

일월이 모든 틈새를 다 비춘다는 것은 한 점 숨김이 없어야 한다는 것이지요. ‘불영과불행’不盈科不行도 우리가 특히 명심해야 할 좌우명이라고 할 수 있습니다. 과는 학과라고 할 때의 그 과입니다. 원래 의미는 ‘구덩이’입니다. 물이 흐르다 구덩이를 만나면 그 구덩이를 다 채운 다음에 앞으로 나아가는 법이지요. 건너뛰는 법이 없습니다. 건너 뛸 수도 없는 것이지요. 첩경에 연연하지 말고 우직하게 정도를 고집하라는 뜻입니다. 무슨 문제가 발생하고 나면 그제야 “기본을 바로 세워야 한다”고 주장하기도 하고 “원칙에 충실하라”고 주문하기도 합니다. 그동안 건너뛰었다는 뜻이지요.

===> 모래성은 무너진다. 철골이 튼튼하지 못한 건물은 강한 바람에 다리가 건물이 무너진다. 공부도 마찬가지다. 대강 대강 어영부영 한다면 다시 되돌아가야 한다. 급할수록 돌아가라는 말은 기본을 충실히 하라는 말이다. 특히 구덩이를 채우지 않는 물은 앞으로 나아갈 수 없다. 꾀를 피우는 것은 자신이 특히 더 잘 안다. 나를 되돌아보는 기회다.

[245]

流水之爲物也(유수지위물야)

“바다를 본 사람에게는 물을 말하기 어렵다”가 아니라 “바다를 본 사람에게는 물에 대하여 거짓말을 하기가 어렵다”이다.

스스로를 모욕한 후에야 남이 모욕하는 법

[246]

공자 -> 증자 -> 자사- > 맹자

[249]

신하가 임금을 시해하는 일이 있을 수 있느냐는 질문에 대하여 맹자는 참으로 명쾌하고도 단호하게 답변하여 군주들의 간담을 서늘하게 하고 있습니다.

“인仁을 짓밟는 자를 적賊이라 하고, 의義를 짓밟는 자를 잔殘이라 합니다. 잔적殘賊한 자는 일개 사내에 불과할 뿐입니다. 주周의 무왕武王이 일개 사내일 뿐인 주紂를 죽였다는 말은 들었으나 임금을 시해했다는 말은 듣지 못했습니다.”

[249]

어린아이들이 부르는 노래로 “창랑의 물이 맑으면 갓끈을 씻고, 창랑의 물이 흐리면 발을 씻으리”라는 노래가 있다. 공자께서 이 노래를 들으시고 “자네들 저 노래를 들어보게. 물이 맑을 때는 갓끈을 씻지만 물이 흐리면 발을 씻게 되는 것이다. 물 스스로가 그렇게 만든 것이다”라고 하셨다. (이와 마찬가지로) 사람도 모름지기 스스로를 모욕한 연후에 남이 자기를 모욕하는 법이며, 한 집안의 경우도 반드시 스스로 파멸한 연후에 남들이 파멸시키는 법이며, 한 나라도 반드시 스스로 짓밟은 연후에 다른 나라가 짓밟는 것이다. <서경>

<태갑>편에 “하늘이 내린 재앙은 피할 수 있지만, 스스로 불러들인 재앙은 피할 길이 없구나”라고 한 것은 바로 이를 두고 한 말이다.”

===> 발뻗을 자리 보고 발을 뻗는다는 말이 있다. 깨끗하고 단정한 자리는 사람으로 하여금 함부로 행동하지 못하게 한다. 깨진 유리창의 법칙에서처럼, 조그마한 틈이나 흠이 사람들로 하여금 함부로 행동하게끔 만든다. 모든 것은 자신에게서 비롯된다.

6장 노자의 도와 자연 『노자』老子

진정한 연대란 다름 아닌 ‘노자의 물’입니다. 하방 연대입니다. 낮은 곳으로 지향하는 연대입니다. 노동, 교육, 농민, 환경, 의료, 시민 등 각 부문 운동이 각자의 존재성을 키우려는 존재론적 의지 대신에 보다 약하고 뒤처진 부문과 연대해 나가는 하방 연대 방식이 역량의 진정한 결집 방법이라고 생각하지요. 중소 기업, 하청 기업, 비정규직, 여성, 해고자, 농민, 빈민 등 노자의 물처럼 낮은 곳을 지향하는 연대여야 하는 것이지요. 하방 연대에는 보다 진보적인 역량이 덜 진보적인 역량과 연대하는 것도 포합됩니다. 덜 진보적인 역량은 더 내놓을 것이 없기 때문입니다.

도道는 자연을 본받습니다

[253]

중국 사상은 지배 담론인 유가 사상과 비판 담론이 노장老莊 사상이 두 개의 축을 이룬다.

유가 사상은 ‘진’ 進의 사상, 인문 세계의 창조와 지속적 성장이 진의 내용이 됩니다. 인문주의, 인간주의, 인간중심주의라 할 수 있지요. 그에 비하여 노자 사상의 핵심은 나아가는 것이 아니라 되돌아가는 것(歸)입니다. 근본으로 돌아가야 한다는 것이지요. 노자가 가리키는 근본은 자연自然입니다. 노자의 자연은 천지인天地人의 근원적 질서를 의미하는 가장 큰 범주의 개념입니다.

[254]

이를테면 “인법지 지법천 천법도 도법자연”(25장)의 논리가 그것이지요. 여기서 법法은 본받는다는 뜻입니다. “사람은 땅을 본받고, 땅은 하늘을 본받고, 하늘은 도를 본받는다. 그리고 도는 자연을 본받는다”는 체계입니다. 원점에서 다시 시작하는 것이지요.

[255]

인위적 규제는 이러한 질서를 거역하는 거세 지나지 않습니다. 말을 불로 지지고, 말굽을 깎고, 낙인을 찍고, 고삐로 조이고, 나란히 세워 달리게 하고, 마구간에 묶어두는 것과 같은 것으로 보는 것이지요. 인의예지와 같은 도덕적 가치는 인위적 재앙으로 보는 것이지요. 자연을 카오스로 인식하는 여타 제자백가들과는 반대로 자연을 최고의 질서 즉 코스모스로 인식합니다.

그런 점에서 <노자>는 근본적으로 반문화적 체계라고 할 수 있습니다. 건축 의지 建築意志에 대한 비판입니다. 계몽주의든 합리주의든, 기존의 인위적 구조를 이루고 있는 일체의 건축적 의지를 해체해야 한다는 해체론이며 바로 이 점이 노자의 현대적 의미라고 할 수 있다.

진정한 부국강병이란 그 사회가 가지고 있는 여러 부문의 자생력을 길러내고 꽃피움으로써 이루어지는 것이지요. 이러한 장기적인 재생산성을 법가에게 기대하기는 어려운 것이었지요.

[256]

권력은 본질에 있어서 폭력적 지배임에는 변함이 없다.

자본주의 역사는 자본 축적의 역사이고 자본 축적은 모순의 누적 과정입니다.

노자가 보이지 않는 <노자>

[258]

맹자 -> 노자 -> 한비자

노자 상편은 도로 시작하고 하편은 덕으로 시작하기 때문에 도덕경이라 불리게 됩니다.

[259]

말하는 자는 알지 못하고 아는 자는 말하지 않는 법

이 말을 나는 노군에게 들었노라

만약 노군이 지자라면 무슨 까닭으로 스스로 5천 자를 지었나.

- 백낙천의 노자-

대체로 기원전 350~BC 200년경의 집단 창작으로 알려져 있다.

도라고 부를 수 있는 도는 참된 도가 아닙니다

[263]

도라고 부를 수 잇는 도는 참된 도가 아니며 이름 붙일 수 있는 이름은 참된 이름이 아니다. 무는 천지의 시작을 일컫는 것이고 유는 만물의 어미를 일컫는 것이다. 그러므로 무로서는 항상 그 신묘함을 보아야 하고 유로서는 그 드러난 것을 보아야 한다. 이 둘은 하나에서 나왔으되 이름이 다르다. 다 같이 현이라고 부르니 현묘하고 현묘하여 모든 신묘함의 문이 된다.

[264]

노자 철학에 있어서 무는 ‘제로’(0)를 의미하는 것이 아닙니다. 인간의 인식을 초월한다는 의미의 무입니다. 그런 점에서 무의 의미는 무명과 다르지 않습니다. 유명의 경우도 마찬가지입니다. 이름이 붙는다는 것은 인간의 인식 안으로 들어온다는 것이지요. 식물의 경우도 잡초가 가장 자유로운 식물이라는 것이지요. 이름이 붙여진 경우는 인간의 지배 밑으로 들어왔다는 것을 의미하기 때문이지요. 그런 점에서 무와 무명은 같은 범주에 속합니다. 유와 유명도 마찬가지입니다. 그러므로 우리는 무명을 붙여서 읽거나 무명을 이름 붙이기 전으로 해석하더라도 크게 다르지 않다고 할 수 있습니다. 섣부른 절충도 피해야겠지만 지나치게 차이에 주목하는 것도 옳은 태도는 못 됩니다. 논의의 핵심을 놓치기 쉽기 때문이지요.

[268]

검은 색과 붉은 색을 혼합한 색이 바로 현이라는 것. 검은 색은 무, 붉은 색은 유를 의미. 무와 유를 합한 근원적인 무를 표현하기에 마침 적합한 글자가 현이라는 것이다.

[269]

도道란 어떤 사물의 이름이 아니라 법칙을 의미하는 것입니다. 일반적 의미의 도라는 것은 노자가 의미하는 참된 의미의 법칙, 즉 불변의 법칙을 의미하는 것이 못 됨은 물론입니다. 노자의 도는 인간의 개념적 사고라는 그릇으로는 담을 수 없는 것이지요. 우리의 사유를 뛰어넘는 것이지요.

이름이란 그 실체를 옳게 드러내지는 못합니다. 개미에게 물어보면 개미라는 이름은 자기 이름이 아니지요. 더구나 개미라는 이름은 개미의 참된 모습을 드러내지 못합니다.

언어의 한계를 뛰어넘는 곳에 노자의 세계가 있는 것이지요. 개념이라는 그릇은 작은 것이지요. 그릇으로 바닷물을 뜨면 그것은 이미 바다가 아닙니다.

[269-270]

도의 세계는 언어를 초월하는 세계임은 물론이며, 인간의 사유를 초월하는 것이 아닐 수 없습니다. 따라서 제1장에서 노자는 개념적 사유, 즉 이름을 붙이는 것은 부분에 대한 인식이며 가시적으로 드러나는 현상에 대한 인식일 뿐임을 지적하고 있습니다. 그 드러난 현상의 배후에 무가 있음을 선언하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 무와 유는 동체이며 통일체라는 것을 선언하고 있다는 사실입니다.

[270]

도라고 이름 붙일 수 없는 도는 참된 도가 아니며 이름 붙일 수 없는 이름은 참된 이름이 아니다. 이것이 서양의 사유입니다. 개념이 없으면 존재 자체가 없습니다.

하이데거는 언어는 존재의 집이라고 하지만 노자의 경우 이것은 폭력적 선언이 아닐 수 없습니다. 언어는 존재가 거주할 진정한 집이 못 되는 것이지요.

[271]

道無水有(도무수유) 도는 없고 물은 있다는 것인데 그것은 무형인 도체가 유형인 도용으로 나타나고 있다는 것을 의미합니다. 노자 철학을 물의 철학이라고 하는 까닭은 보이는 것 중에서 도에 가장 가까운 것이 물이기 때문에 물의 비유로써 도를 설명하는 경우가 많기 때문이다.

인위人爲는 거짓僞입니다

[272-273]

무위란 작위를 배제하는 것입니다. 다시 말해서 자연을 거스르지 않는 것입니다. 자연스러운 흐름에 개입하거나 자연적인 질서를 깨트리지 않는 것입니다. 그리고 상대주의는 가치판단의 상대성을 지적하는 것입니다. 인간의 판단이 차이를 만들어낸다는 것입니다. 그것이 작위이고 그것이 차이를 만들어낸다는 것이지요.

인의예지란 인위적인 것이며 그 인위적인 것이 세상을 어지럽힌다는 것이지요. 예악, 명분, 문물, 등에 대한 반성과 반문화적 관점이 노자 전편을 일관하고 있습니다.

자연이야말로 최고, 최선, 최미의 모델이라는 것이 노자의 인식입니다.

[274]

인위란 것이 곧 거짓이기도 하다는 사실입니다. 거짓이란 글자는 여러분도 잘 알고 있듯이 ‘위’僞입니다. ‘위’僞는 인人+위爲입니다. 거짓의 근본적인 의미는 ‘인위’입니다. 인간의 개입입니다. 크게 보면 인간의 개입 그 자체가 거짓입니다. 자연을 속이는 것이지요. 개미라는 이름을 붙이고 곤충으로 분류하는 것이지요. 그 인식에 있어서 자연을 왜곡하여 거짓 인식을 갖게 하는 것입니다. 산을 깎고 물을 막아 도시를 건설하는 것이지요. 그 실천에 있어서 자연의 운동 법칙을 거스르는 것입니다. 그런 의미에서 인위와 작위 그 자체가 바로 거짓인 것입니다. 자연에 대한 거짓인 셈이지요.

[275]

有無相生(유무상생) 難易相成(난이상성) 長短相較(장단상교) 高下相傾(고하상경) 音聲相和(음성상화) 前後相(전후상)

이것을 구분하는 것이 인위적인 개입이며 불필요한 '차이의 생산'이다. 차이의 생산이 곧 자연의 분열이며, 자연의 훼손이며 그것이 곧 인위다.

차별적 인식이 특히 어려움, 없음, 짧음, 낮음 등의 의미를 부당하게 폄하한다는 점을 지적하고 있는 것이지요. 있는 그대로의 상태 즉 자연의 본성을 우위에 두어야 한다는 것이지요. 인위적인 구분이 초래할 수 있는 혼란을 경계하는 것이다.

[276]

성인은 무위의 방식으로 일하고 무언으로 가르쳐야 한다.

만물은 (스스로) 자라나는 법이며 간섭할 필요가 없다.

생육했더라도 자기 것으로 소유해서는 안 되며

자기가 했더라도 뽐내지 않으며

공을 세웠더라도 그 공로를 차지하지 않아야 한다.

무릇 공로를 차지하지 않음으로 해서 그 공이 사라지지 않는다.

[277]

잘못된 인식을 반성한 다음 올바른 방식으로 실천하기를 요구하는 것이다. 말없이 실천하고, 자랑하지 말고, 개입하지 말고, 유유하고 자연스럽게 실천해야 한다는 것이 노자 실천론의 요지다. 그렇게 할 때만이 그 성과가 오래 지속될 수 있다는 것이다. 춘추전국시대를 지배하는 협소한 인식을 반성하고 조급한 실천을 지양하자는 것이다. 열린 마음과 유장한 걸음걸이로 대응할 것을 주문하고 있다.

===> let it be. 있는 그대로, 자랑하지 않아도 뽐내지 않아도 시간이 지나면 진실은 드러난다. 조급하고 협소하고 옹졸하고 졸렬한 마음에 반성이 되는 글이다.

뼈를 튼튼히 해야

[278]

현명함을 숭상하지 않음으로써 백성들로 하여금 다투지 않게 해야하고, 구하기 어려운 물건을 귀하게 여기지 않음으로써 백성들이 도적질하지 않게 해야 하며, 욕망을 자극하는 것을 보여주지 않음으로써 백성들의 마음을 어지럽히는 일도 없도록 해야 한다.

그러므로 성인의 정치는 그 마음을 비우게 하고 그 배를 채우게 하며, 그 뜻을 약하게 하고 그 뼈를 튼튼하게 해야 한다. 언제나 백성들로 하여금 무지무욕하게 하고, (스스로) 지혜롭다고 하는 자들로 하여금 감히 무엇을 벌이지 못하게 해야 한다.

[279]

외환 제도나 시장 가격이란 고도의 수탈 메커니즘이 아닐 수 없다.

[280]

정치경제학 개념으로 이야기하자면 상부구조보다는 하부구조를 튼튼히 해야 한다는 것이 노자의 정치학입니다. 한 사회의 물적 토대를 튼튼히 하는 것, 이것이 정치의 근간이다.

자본주의 경제는 당연히 욕망 그 자체를 양산해내는 체제입니다. 욕망을 자극하고 갈증을 키우는 시스템이 바로 자본주의 체제입니다.

소비가 미덕 이라는 자본주의 경제학의 공리입니다. 끝없는 확대 재생산과 대량 소비의 악순환이 자본 운동의 본질입니다. 자본주의 경제의 속성입니다. 자본주의 경제는 당연히 욕망 그 자체를 양산해내는 체제입니다.

[282-283]

노자 정치학의 압권이 바로 ‘생선 굽는’ 이야기입니다. “큰 나라를 다스리는 일은 작은 생선 굽듯이 해야 한다”는 것이지요. 생선을 구울 때 생선이 익을 때까지 기다리지 못하고 이리저리 뒤집다가 부스러뜨리는 것이 우리들의 고질입니다. 생선의 비유는 일상생활의 비근한 예를 들어서 친근하면서도 정곡을 찌르는 표현이 아닐 수 없습니다. 오늘날 우리가 사는 모습이나 소위 국가와 사회를 경영하는 방식을 반성할 수 있는 정문일침의 화두가 아닐 수 없습니다.

물은 낮은 곳으로 흘러서 바다가 큽니다

[284-286]

노자철학은 '물의 철학'이다. 도무유수道無有水 : 도는 보이지 않고 눈에 보이는 것 가운데 가장 도에 가까운 것이 바로 물이다. '상선약수': 최고의 선은 물과 같다.

이유는?

1. 만물을 이롭게 한다 : 물은 생명의 근원이다.

2. 다투지 않는다는 것이다 : 다투지 않는다는 것은 가장 과학적이고 합리적인 방식으로 실천한다는 뜻이다.

천지의 도는 이로울지언정 해롭지 않고, 성인의 도는 일하되 다투는 법이 없다.

깊은 분지를 만나면 그 큰 공간을 차곡차곡 남김없이 채운 다음 뒷물을 기다려 비로소 나아갑니다. 너른 평지를 만나면 거울 같은 수평을 이루어 유유히 하늘을 담고 구름을 보내기도 합니다.

3. 사람들이 싫어하는 곳에 처한다는 것 : 가장 낮은 곳에 처한다. 비천한 곳, 소외된 곳, 억압받는 곳 등 . 물은 낮은 곳으로 흐른다. 대단히 풍부한 민초들의 정치학을 발견할 수 있다

[287]

백성들이 굶주리는 것은 지배자들이 세금을 많이 걷어 먹기 때문이라는 것이 노자의 인식이다. 물은 가장 약한 존재이며, 가장 약하지만 무한한 가능성을 가지고 있는 것이 바로 물이다.

[289]

세상에서 가장 낮은 물이 바다입니다. 바다가 세상에서 가장 낮은 물입니다. 낮기 때문에 바다는 모든 물을 다 받아들입니다. 그래서 그 이름이 바다입니다. 세상의 모든 물을 다 받아들일 수 있는 것은 가장 낮은 곳에 있기 때문이지요. 큰 강이든 작은 실개천이든 가리지 않고 다 받아들임으로써 그 큼을 이룩하는 것이지요. 제 66장에 이런 구절이 있습니다.

江海所以能爲百谷王者(강해소이능위백곡왕자) 以其善下之(이기선하지)

바다가 모든 강의 으뜸이 될 수 있는 까닭은 자신을 더 낮추기 때문이라는 것이지요.

빔이 쓰임이 됩니다

[292]

서른 개의 바퀴살이 모이는 바퀴통은 그 속이 비어 있음으로 해서 수레로서의 쓰임이 생긴다. 진흙을 이겨서 그릇을 만드는데 그 비어있음으로 해서 그릇으로서의 쓰임이 생긴다. 문과 창문을 내어 방을 만드는데 그 비어있음으로 해서 방으로서의 쓰임이 생긴다. 따라서 유有가 이로운 것은 무無가 용用이 되기 때문이다.

누구나 수레를 타고, 그릇을 사용하고, 방에서 생활하지만 그것은 수레나 그릇이나 방의 있음에만 눈을 앗기어 막상 그 있음의 배후를 간과하고 있는 것이지요. 숨어 있는 구조를 드러내는 것이지요. 즉 유의 배후로서의 무를 드러내는 것이 노자의 철학이고 이 장의 의미입니다.

현상을 있게 하는 본질을 가리키는 것이라 할 수 있습니다. 현상과 본질의 관계에 대하여 이야기하는 것이지요. 여러분이 찻잔 한 개를 고를 때 무엇을 보고 고르지요? 모양이나 질감, 색상, 무늬를 보고 고릅니다. 말하자면 유를 보고 고르는 셈이지요.

[293]

누군가의 기쁨이 누군가의 아픔의 대가라면 그 기쁨만을 취할 수 있는 권리는 아무에게도 없는 것이지요.

[294]

노스님의 무소유는 사찰 종단의 거대한 소유 구조 위에서 가능한 것이지요. 그 자체가 역설입니다. 무소유가 가능한 것은 소유가 用(용)이 되기 때문이지요.

[294]

없는 듯이 있는 분의 이야기입니다. “모든 살아 있는 생명들의 숨결을 위하여 한 줄기 바람이 되리라.” 무와 유가 절묘하게 융화되고 잇는 것이 바람이라고 생각하지요.

우리들이 추구하는 가치와 우리들이 일하는 방식에 대한 반성의 의미로 이 장을 읽을 수 없는지 다시 한 번 생각하기 바랍니다.

스스로를 신뢰하도록

[296]

간섭하지 않은 상태에서 일이 성취되는 것이 중요하다. 백성들이 스스로에 대한 신뢰를 갖도록 하는 것이다. 모든 성취는 백성들이 스스로 그렇게 한 것이라고 믿게끔 해야 한다.

서툰 글씨가 명필입니다

[299]

가장 완전한 것은 마치 이지러진 것 같다. 그래서 사용하더라도 해지지 않는다.

가득 찬 것은 마치 비어 있는 듯하다. 그래서 퍼내더라도 다함이 없다.

가장 곧은 것은 마치 굽은 듯하고 가장 뛰어난 기교는 마치 서툰 듯하며 가장 잘하는 말은 마치 더듬는 듯하다.

고요함은 조급함을 이기고 추위는 더위를 이기는 법이다. 맑고 고요함이 천하의 올바름이다.

[300]

원칙 문제에 있어서 타협하지 않는 사람은 사소한 일에 있어서는 구태여 고집을 부리지 않습니다.

[301]

대변약눌大辯若訥: 최고의 웅변은 더듬는 듯하다.

언어는 소통의 수단이다. 소통은 화자와 청자 간에 이루어지는 것이다.

진보란 단순화입니다

[304]

간디는 진보란 단순화이다. Progress is simplification 라고 했습니다.

노자 사상을 몇 마디 말로 정리하기는 어렵습니다만 그것의 핵심은 동動보다는 정靜을, 만滿 보다는 허虛를, 교巧 보다는 졸拙을, 웅雄보다는 자雌를, 그리고 진進보다는 귀歸를 더 높은 가치로 보는 데 있습니다.

노자 사상은 마치 수학에서 ‘0’의 발견이 갖는 의미와 공헌을 중국 사상에 기여했다고 생각

人法地(인법지) 地法天(지법천) 天法道(천법도) 道法自然(도법자연)

7장 장자의 소요 『장자』莊子

고기를 이를테면 하나의 현상입니다. 반면에 그물은 모든 현상의 저변에 있는 구조를 의미한다고 할 수 있습니다. 고기가 하나의 사물이라면 그물은 세상의 모든 사물을 망라하고 있는 천망인 것이지요. 고기는 잊어버리든 잃어버리든 상관이 없습니다. 중요한 것은 그물입니다. 모든 사물과, 모든 사건과, 모든 사태가 그 위에서 생성 변화 발견하는 거대한 관계망을 잊지 않는 일이 무엇보다 중요한 것이지요. 한 마리의 제비를 보고 천하의 봄을 깨달을 수 있게 하는 것이 바로 관계망이지요. 중요한 것은 한 마리의 제비가 아니라 천하의 봄이지요. 남는 것은 경기의 승패가 아니라 동료들의 우정이라고 생각합니다. 남는 것은 그물입니다. 그리고 그물에 관한 생각이 철학이라고 할 수 있기 때문입니다.

우물 안 개구리에게는 바다를 이야기할 수 없다

[309]

우물 안 개구리에게는 바다를 이야기할 수 없다. 한 곳에 매여 살기 때문이다. 메뚜기에게는 얼음을 이야기할 수 없다. 한 철에 매여 살기 때문이다. - 장자, <추수편>-

[310]

근본적인 문제는 공동체 구성원 개개인의 자유와 해방에 있다는 것이 장자의 주장입니다. )

[311]

장자의 소요유逍遙遊는 궁극적인 자유, 또는 자유의 절대적 경지를 보여주기 위한 개념입니다. 인간의 삶 위에 군림할 수 있는 어떠한 가치도 존재할 수 없다는 것이 소요유의 의미이고 나아가 장자 사상의 핵심입니다.

무한한 소요유의 추구를 표방함으로써 인간의 삶을 한 단계 더 높은 차원으로 승화시키는 것이야말로 문제의 근원적 해결이라는 것이 장자의 주장. 이 부분이 바로 장자의 철학과 사회학의 접점이라 할 수 있습니다.

호루라기를 부는 장자

[317]

세상의 모든 존재가 부분이고 찰나라는 것을 드러내는 근본주의적 관점이 장자 사상의 본령입니다.

[319]

프랜시스 후쿠야마 ‘역사의 종말 the end of history and the last man’에서 '종말'이란 그 어감과는 반대로 최고 단계를 의미한다. 궁극적 귀착점을 의미한다.

이것과 저것 저것과 이것

[322]

사물은 어느 것이나 저것 아닌 것이 없고 동시에 이것 아닌 것이 없다. 그럼에도 불구하고 상대적 관점에 서면 보지 못하고 주관적 관점에서만 본다. 그래서 저것은 이것에서 나오고 이것은 저것으로부터 말미암는다고 하여 이것을 ‘저것과 이것의 모순 이론’이라고 하는 것이다. 생과 사, 사화 생, 그리고 가와 불가, 불가와 가는 서로가 서로의 존재 조건이 되는 모순 관계에 있다. 가가 있기에 불가가 있고 불가가 있기에 가가 있는 법이다. 그러기에 성인은 특정한 입장에 서지 않고 하늘에 비추어 본다고 하는 것도 역시 이 때문이다.

마음으로 소를 대할 뿐입니다

[324]

제가 귀하게 여기는 것은 기술이 아니라 도입니다. 기술을 넘어 선 것입니다. 제가 처음 소를 잡을 때는 눈에 보이는 것이 온통 소뿐이었습니다. 3년이 지나자 소의 전체 모습은 눈에 띄지 않게 되었지요. 지금은 마음으로 소를 대할 뿐 눈으로 보는 법은 없습니다. 감각은 멈추고 마음이 가는 대로 움직입니다. 천리에 의지하여 큰 틈새에 칼을 찔러 넣고 빈 결을 따라 칼을 움직입니다. 소의 몸 구조를 그대로 따라갈 뿐입니다. 아직 한 번도 인대를 벤 적이 없습니다. 하물며 큰 뼈야 말할 나위가 없습니다.

저 뼈에는 틈이 있고 이 칼에는 두께가 없습니다. 두께가 없는 것으로 틈이 있는 데다 넣으므로 넓고 넓어 칼날을 휘둘러도 반드시 여유가 있습니다.

학의 다리가 길다고 자르지 마라

[327]

죽음을 슬퍼하는 것은 자연을 피하려는 둔천의 형벌이다. 천인 합일의 도를 얻음으로써 천제의 속박으로부터 벗어나는 것만 못하다. 아내가 죽었을 때 장자는 술독을 안고 노래했다는 일화가 수긍이 갑니다.

부끄러워 기계를 사용하지 않을 뿐

[331]

일과 놀이와 학습이 통일된 형태가 가장 바람직한 것임은 제론의 여지가 없습니다. 기계는 바로 이 통일성을 깨뜨리는 것이지요. 노동이 삶 그 자체, 삶의 실현(지출)임에도 불구하고 기계로 말미암아 노동이 다른 목적의 수단으로 전락되는 것이지요. 노동을 그 본연의 지위로부터 끌어내리는 일을 기계가 하지요.

빈 배

[343]

사람이 모두 자기를 비우고 인생의 강을 흘러간다면 누가 그를 해칠 수 있겠는가?

삶이란 삶 그 자체로서 최고의 것입니다. 삶이 어떤 다른 목적의 수단일 수는 없는 것이지요. 이 점에서 장자는 자유의지를 극대화하고 있습니다.

나비 꿈

[347]

모든 존재는 인과 과의 관계에 있으며 동시에 과와 인의 관계에 놓여 있습니다.

모든 사람은 스승이면서 동시에 제자로 살아가는 것과 같습니다.

다르면서도 같은 모순과 통일의 관계에 있는 것이지요. 상호 침투 interpenetrate 하는 것이지요. 장자의 나비 꿈은 바로 이러한 세계를 보여주는 것이다.

별 부스러기 회, 나는 우리 자신을 포함한 이 우주의 모든 물物은 별의 부스러기다. '별똥회'

8장 묵자의 겸애와 반전 평화 『묵자』墨子

묵가는 중국 사상사에서 이론과 실천을 겸비한 최초의 좌파 조직이라고 할 수 있습니다. 전국시대의 패권적 질서와 지배 계층의 사상에 대하여 강력한 비판 세력으로 등장하여 기층 민중의 이상을 처음으로 제시하였습니다. 투철한 신념과 지칠 줄 모르는 열정으로 대중 속에서 설교하고 검소한 모범을 보였으며, 서민들의 절대적 지지를 받았습니다. 묵자가 죽은 후에도 200여년 동안 여전히 세력을 떨쳤지만 그 후 2천 년이라는 긴 망각의 시대를 겪지 않을 수 없었습니다. 묵가는 좌파 사상의 좌파 운동이 그 이후 장구한 역사 속에서 겪어 나갈 파란만장한 드라마를 역사의 초기에 미리 보여준 역설적인 선구자였다고 할 수 있습니다.

[370]

백성들은 세 가지의 고통을 받고 있는 바, 주린 자는 먹을 것이 없고 추운자는 입을 것이 없고 일하는 자는 쉴 틈이 없다. 묵자는 기층 민중의 고통에 주목하고 있음.

겸애, 보편적 박애주의와 교리라는 상생 이론을 선언하고 이러한 이론을 지침으로 하여 연대라는 실천적 방식을 통하여 사회 문제를 해결하고자 했습니다.

[373]

천하를 다스리고자 하는 사람은 반드시 혼란의 원인을 알아야 다스릴 수 있으며 그 원인을 알지 못하면 다스릴 수가 없다. 비유하자면 병의 원인을 알지 못하면 고칠 수 없는 것과 같다. 사회의 혼란을 다스리는 것 역시 어찌 이와 다르겠는가.

[374]

사회의 혼란은 모두 서로 사랑하지 않기 때문에 일어난다.

[376]

묵자가 중국에서 자취를 감춘 때가 기원전 100년경이었기 때문에 아기 예수가 태어날 때 찾아온 동방박사가 망명 묵가라는 주장까지 나오고 있는 것이지요.

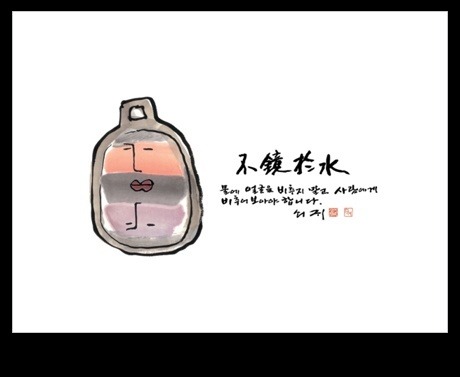

[382]

군자는 물을 거울로 삼지 않고 사람을 거울로 삼는다고 했다. 물을 거울로 삼으면 얼굴을 볼 수 있을 뿐이지만 사람을 거울로 삼으면 길흉을 알 수 있는 것이다. 오늘날 공격 전쟁이 이롭다고 하는 사람들은 어찌하여 지백과 부차의 일을 거울로 삼지 않는가?

[383]

자본주의 발전 과정은 제국주의적 팽창 과정이었습니다.

[386]

조용히 일을 처리하는 사람의 공로는 알아주지 않고 드러내놓고 싸우는 사람은 알아준다.

[392]

묵자의 삼표는 역사적 경험, 현실성이며, 민주성입니다.

[399]

묵가는 중국 사상사에서 이론과 실천을 겸비한 최초의 좌파 조직이라고 할 수 있습니다.

9장 순자, 유가와 법가 사이 『순자』荀子

순자는 법가의 시조로서 한비자와 이사가 제자다.

[406]

‘별이 떨어지고 나무가 울면 사람들이 모두 두려워하여 이 무슨 일인가 한다. 아무것도 아니다. 이것은 천지와 음양의 변화이며 드물게 나타나는 사물의 변화일 뿐이다. 괴상하다고 할 수는 있지만 두려울 것은 없다.’

[413]

사람의 본성은 악한 것이다. 선이란 인위적인 것이다. 사람의 본성이란 태어나면서부터 이익을 추구하게 마련이다.

===> 사람을 착하고 악하고 의 성질이 아니라, 자기 이익을 추구하는 것이 본성이다. 그 본성을 이기심이라 하기도 하고 악하다라고도 한다.

[421]

욕구가 반드시 물질적인 것에 한정되거나 물이 욕망을 위해서만 존재하는 일이 없도록 해야 한다는 주장은 대단히 탁월한 인문 철학이다.

예란 "사람의 욕구를 기르고 그 욕구를 충족시키되, 욕망이 반드시 물질적인 것에 한정되거나 물物이 욕망을 위해서만 존재하는 일이 없도록 함으로써 양자가 균형 있게 발전하도록 해야 한다"

[422]

푸른 색은 쪽에서 뽑은 것이지만 쪽보다 더 푸르고 얼음은 물이(얼어서) 된 것이지만 물보다 차다. 먹줄을 받아 곧은 나무도 그것을 구부려서 둥근 바퀴로 만들면 컴퍼스로 그린 듯 둥글다. 그러므로 나무는 먹줄을 받으면 곧게 되고 쇠는 숫돌에 갈면 날카로워지는 것이다.

군자는 널리 배우고 날마다 거듭 스스로를 반성하면 슬기는 밝아지고 행실은 허물이 없어지는 것이다.

선비는 선왕의 가르침을 공부하지 않으면 학문의 위대함을 알 수 없는 것이다.

[423]

순자의 체계에 있어서 인간 사회의 문화적 소산은 사회 조직에 의하여 이루어지는 것입니다. 그 사회 조직이 바로 예입니다. 그리고 그 예가 곧 제도와 법입니다.

[427]-악론

무릇 음악은 사람의 감정에 파고듦이 깊고, 사람을 감화시키는 속도가 빠르다. 그러므로 선왕이 형식을 신중히 하신 것이다. 음악이 조화롭고 평온하면 백성이 화락하되 질탕한 데로 흐르지 아니하고, 음악이 엄숙하고 장중하면 백성이 정직하여 어지럽지 아니하다.

음악이란 사람을 다스리는 가장 효과적인 것이다.

음악이란 천하를 고르게 하는 것이며, 화목하게 하는 것이며, 사람의 정서에 없어서는 안 되는 것이다. 그래서 선왕이 음악을 만든 것이다.

10장 법가와 천하통일 『한비자』韓非子

법가의 법치주의는 먼저 성문법의 제정과 신상필벌 원칙으로 구체화 되었습니다. 이것은 그 자체로서 대단한 발전입니다. 군주의 자의적 폭력에 대한 제도적 규제이기 때문입니다. 또한 그것은 사회적 예측 가능성이기도 합니다.

[441]

항상 강한 나라도 없고 항상 약한 나라도 없다. 법을 받드는 것이 강하면 강한 나라가 되고 법을 받드는 것이 약하면 약한 나라가 된다.

[443]

현재 우리 사회에는 범죄와 불법 행위라는 두 개의 범죄관이 있습니다. 절도, 강도, 등은 범죄 행위로 규정되고 선거사범, 경제사범, 조세사범 등 상류층의 범죄는 불법 행위로 규정됩니다. 전혀 다른 두 개의 범주로 나누어져 있습니다.

[444]

한비자 법의 기본 성격으로 1. 법의 성문화, 2. 전국적으로 공포된 공지법, 3. 전국적인 법의 통일성이다. 공개성, 공정성, 개혁성이 갖추어져야 한다.

[462]

춘추전국시대, 임금을 죽인 것이 36번, 나라를 멸망시킨 것이 52번이었다. 이러한 하극상과 혼란이 재발되는 것을 방지하기 위해 법가가 선택한 방법이 바로 관료에 대한 견제이다.

[465]

황제의 명령은 중국 전역에 신속하게 하달되었다. 군현제를 통한 중앙집권 체제의 확립은 중국의 정치 제도에서 획기적인 의미를 갖게 되었다. 이 시기에 만들어진 국가 체제가 1911년 신해혁명 때까지 이어진다.

[466]

#<사기>에 이사가 진언한 분서관련내용은,

책을 불사르되 박사관이 주관하는 서적은 제외했다.

사관에게 명하여 진의 전적이 아닌 것은 태우고, 민간에서 소유하고 있는 책을 거우더 태우게 해야 한다는 것이었다. 정작 대규모의 분서는 항우가 함양궁을 불사를 때 일어났다고 하는 견해도 없지 않습니다. 당시에는 관부소유의 서적이 서적의 대부분을 차지하고 있었기 때문이다.

#분서의 이유?

1. 지금이 것은 배우지 않고 옛것만 배워 당세를 비난하고 백성들을 미혹시킨다는 것

2. 군주에게 자신을 과시하고, 나가서는 백성들을 거느리고 비방하기 때문이었다.

3. 봉건제를 복구하려는 구사회의 저항이 완고했음을 시사한다.

이사에게 있어서 분서갱유는 반혁명의 싹을 자르는 것이었다.

갱유는 우선 땅에 묻힌 사람의 숫자가 460명이었다. 당시는 별로 많은 숫자가 아니었다. 더 중요한 것은 갱유의 발단이 된 것은 불사약을 구하던 방술사인 노생과 후생이 도망한 사건이었다. 진시황이 갱유의 영을 내린 이유는? "나를 비방하고 나의 부덕을 가중시키고 있다"는 것이었다.

11장 강의를 마치며 불교佛敎, 신유학新儒學, 『대학』大學, 『중용』中庸, 양명학陽明學

우리의 고전 독법은 관계론의 관점에서 고전의 의미를 재조명하는 담론이었습니다. 이러한 담론은 통하여 우리가 발견한 가장 주요한 것은 동양적 삶이 지향하는 궁극적인 가치는 ‘인성의 고양’이라는 사실이었습니다. 이 인성의 내용이 바로 인간관계이며 인성을 고양한다는 것은 인간관계를 인간적인 것으로 만들어가는 것을 의미합니다. 인성은 이웃과 함께 만들어가는 것이며 그 시대의 아픔을 주입함으로써 만들어가는 것입니다. 한마디로 좋은 사람은 좋은 사회, 좋은 역사와 함께 만들어지는 것임을 간과하지 않는 것이지요. 인성의 고양은 그런 뜻에서 ‘바다로 가는 여행’이라고 할 수 있는 것이지요. 바다로 가는 겸손한 여행이라 할 수 있습니다.

[474]

한 포기 작은 민들레도 그것이 땅과 물과 바람과 햇빛, 그리고 갈봄 여름과 연기되어 있다면 그것은 지극히 크고 넓은 것, 작은 풀 한 포기, 벌레 한 마리, 돌 한 개라도 그것이 서로 연관되어 있다면 무한히 크고 넓은 것이 아닐 수 없는 것이지요. 공간적으로 무한히 넓고 시간적으로 영원한 것이 아닐 수 없습니다.

아무리 작은 것이라고 하더라도 그것이 무한 시간과 무변 공간으로 연결되어 있는 드넓은 것이라는 진리를 깨닫는 그 순간, 이 세상의 모든 사물은 저마다 찬란한 꽃이 됩니다.

[475]

불교에서는 깨닫는 것, 즉 각이란 연기의 망을 깨닫는 것입니다. 우리들이 갇혀 잇는 좁은 사고의 함정을 깨닫는 것입니다. 개인이 갇혀 있는 분별지를 깨달아야 함은 물론이며 한 시대가 갇혀 있는 집합표상 즉 업을 깨닫는 일입니다.

[478]

인과 과는 하나가 아니면서 서로 다르지 않은 것입니다. 서로 다르면서도 하나인 것입니다. 그것을 불이무이不二無二라 합니다.

[495]

정자가 말하기를 치우치지 않는 것을 中(중)이라 하고 바뀌지 않는 것을 庸(용)이라 한다. 중은 천하의 바른 도요, 용은 천하의 정한 이치이다.

[503] 너를 묶는 그물을 찢어라

[505]

과거란 지나간 것이거나 지나가는 것이 아닙니다. 과거는 흘러가고 미래는 다가오는 것이 아니라 과거와 현재, 미래는 다 같이 그 자리에서 피고 지는 꽃일 따름입니다. 우리는 한 그루 느티나무처럼 그 자리를 지키고 서서 과거, 현재, 미래를 고스란히 맞이할 수 밖에 없는 것입니다.

[507]

인성의 고양은 ‘바다로 가는 여행’이라고 할 수 있습니다.

검토와 재조명이 끊임없이 이루어질 때 비로소 바다에 이를 수 있는 것이지요.

바다로 간다는 것은 단순한 고전 독법에 그치는 것이 아니라 문명의 독법으로 나아간다는 의미입니다. 근대성을 반성하고 새로운 문명을 모색하는 문명사적 과제와 연결된다는 의미 입니다.

[509-510] 시와 산문을 읽어야 하는 이유는?

1. 가슴을 따뜻하게 하고 가슴을 키우는 일이기 때문이다.

2. 사상은 이성적 논리가 아니라 감성적 정서에 담겨야 하고 인격화되어야 한다.

사회 성원들의 일상적 생활 속에서 매일매일 실현되는 삶의 형태로 판단되어야 하는 것.

3. . 사상은 실천된 것만이 자기의 것입니다. 말이나 글로써 주장하는 것이 그 사람의 사상이 되지 못하는 까닭은 자기의 사상이 아닌 것도 얼마든지 주장하고 말할 수 있기 때문입니다. 자기의 삶 속에서 실천된 것만이 자기의 사상이라고 할 수 있습니다.

책임이 따르는 실천의 형태가 사상의 현실적 존재 형태다.

3. 상상력을 키우기다. 시서화의 정신은 무엇보다 상상력을 키우는 것이다. 하나의 사물이 맺고 있는 거대한 관계망을 깨닫게 하는 것이 바로 상상력이며 그것이 바로 시서화의 정신이다.

[511]

그림은 그리워함입니다. 그리움이 있어야 그릴 수 있는 것이지요. 그린다는 것은 그림의 대상과 그리는 사람이 일체가 되는 행위입니다. 대단히 역동적인 관계의 표현입니다. 나아가 그림은 우리 사회가 그리워하는 것, 우리 시대가 그리워하는 것이 무엇인지를 생각하게 합니다. 이처럼 시와 문 그리고 서와 화라는 정서적 영역은 우리의 독법인 관계론을 확장하고 다시 그것을 인격화할 수 있는 소중한 영역이 아닐 수 없습니다.

[514-515] 種樹郭橐駝傳(종수곽탁타전)

탁타의 직업은 나무 심는 일이었다. 탁타가 심은 나무는 옮겨 심더라도 죽는 법이 없을 뿐만 아니라 잘 자라고 열매도 일찍 맺고 많이 열었다. 사람들이 그 까닭을 묻자 대답하길,

나는 나무를 오래 살게 하거나 열매가 많이 열게 할 능력이 없다.

나무의 천성을 따라서 그 본성이 잘 발휘되게 할 뿐이다. 무릇 나무의 본성이란 그 뿌리는 펴지기를 원하며, 평평하게 흙을 북돋아주기를 원하며, 원래의 흙을 원하며, 단단하게 다져주기를 원하는 것이다. 일단 그렇게 심고 난 후에는 움직이지도 말고 염려하지도 말 일이다. 가고 난 다음 다시 돌아보지 않아야 한다. 심기는 자식처럼 하고 두기는 버린 듯이 해야 한다. 그렇게 해야 나무의 천성이 온전하게 되고 그 본성을 얻게 되는 것이다.

그러므로 나는 그 성장을 방해하지 않을 뿐이며 감히 자라게 하거나 무성하게 할 수가 없다. 그 결실을 방해하지 않을 뿐이며 감히 일찍 열매 맺고 많이 열리게 할 수가 없다.

비록 사랑해서 하는 일이지만 그것은 나무를 해치는 일이며 비록 나무를 염려해서 하는 일이지만 그것은 나무를 원수로 대하는 것이다. 나는 그렇게 하지 않을 뿐이다. 달리 내가 무엇을 할 수 있겠는가?

Ⅲ. 내가 저자라면

3-1. 제목에 대하여 신영복 교수가 성공회대학교에서 교양 과목으로 ‘고전 강독’이란 강좌명으로 진행했던 강의를 정리한 것이다. 고전 강의라기보다는 오늘날의 여러 가지 당면 과제를 고전을 통하여 재구성해보는 강의였다. 그래서 책 이름을 <강의>로 하였다. 고전을 읽는 방법이 일반적인 고전 연구서와 다르기 때문에 ‘나의 동양고전 독법’이란 부제를 달았다. 3-2. 저자는 왜 이 책을 썼나요? 고전에 대한 관심보다는 우리 현실에 대한 관심을 갖는 계기가 되기를 바라는 마음에서이다. 과거는 현재와 미래의 디딤돌이면서 동시에 짐이기도 하다. 짐이기 때문에 지혜로 연결될 수 있다. 그것을 지혜로 만드는 방법이 대화다. 고전 독법은 과거와 현재의 대화이면서 동시에 미래와의 대화를 선취하는 것이어야 한다고 저자는 생각한다. 이 책이 그러한 성과를 이루어낸 것이 아니지만 그러한 독법의 필요를 이야기한 것이면 충분하다는 것이 저자의 변辯이다. 고전은 오래된 책이 아니라, 명품, 브랜드 라는 의미를 함의하고 있다. 고전을 읽으면서 자꾸 질문해야 할 것은 'why'이다. 저자와의 대화, 고전속에 나오는 저자와의 대화는 ‘ why'라는 질문으로 현재를 살아가고 미래를 예측할 수 있는 지혜를 갖게 한다. 3-3. 이 책의 전체적 뼈대를 논하라. <강의>는 공자, 맹자, 노자, 장자, 묵자, 순자 등 동아시아 한자문화권의 정수인 춘추전국시대 중국 사상가들의 사상을 풀이한 책이다. 그의 동양고전 읽기는 단순히 옛 성현들의 발자취를 따라가는 고답적 행위가 아니다. “과거를 재조명하고 그것을 통하여 현재와 미래를 모색하는 것”이다. 이 전제를 바탕에 깐 <강의>에는 책 전체를 관통하는 한 가지 화두가 있다. 바로 ‘관계론’이다. “뜨거운 이야기를 조용하고 부드럽게” 그가 보기에 유럽 근대사의 구성 원리가 존재론이라면 동양의 사회 구성 원리는 관계론이다. 존재론적 구성 원리는 “개별적 존재를 세계의 기본단위로 인식하고 그 개별적 존재에 실체성을 부여하는 것”이다. 개별적 존재는 그 속성상 부단히 자기를 강화하는 방향으로 나아갈 수밖에 없는 바, 이것은 자본주의의 속성이기도 하다. 이러한 자기 증식의 속성은 개별자들 사이의 갈등을 불러일으키고 타자를 배제하거나 정복하는 논리로 나아간다. 그는 이같은 관점에서 “(초국적 금융자본의 신자유주의적 전략은) 자기 증식을 운동원리로 하는 존재론의 필연적 귀결”이라고 본다. 목 차 1. 서론 나와 동양고전과의 인연 / 국어사전 290쪽 / 화두話頭와 ‘오래된 미래’/ 천지현황과 I am a dog / 차이에 주목하는 것은 부분을 확대하는 것 / 고전 독법의 참여점(Entry point) / 삶을 존중하고 길을 소중히 하고 / 자연이 최고의 질서입니다 / ‘인간’은 인간관계입니다 / 모순의 조화와 균형 / 과거를 성찰하고 미래를 전망하는 곳 2. 오래된 시詩와 언言 『시경』詩經 『서경』書經 『초사』楚辭 상품미학의 허위의식으로부터 삶의 진정성으로 / 거짓 없는 생각이 시의 정신입니다 / 사실이란 진실의 조각 그림입니다 / 풀은 바람 속에서도 일어섭니다 / 기록은 무서운 규제 장치입니다 / 불편함은 정신을 깨어 있게 합니다 / 중국 최고의 정치가 주공 / 『초사』의 낭만과 자유 / 현실과 이상의 영원한 갈등 / 낭만주의와 창조적 공간 3. 『주역』의 관계론 『주역』周易 바닷물을 뜨는 그릇 / 경과 전 / 효와 괘 / 주역 읽기의 기초 개념 / 위와 응 / 죽간의 가죽끈이 세 번이나 끊어지도록 / 지천태 / 천지비 / 산지박 / 화수미제 / 절제와 겸손은 관계론의 최고 형태 4장 『논어』, 인간관계론의 보고 『논어』論語 춘추전국시대 / 배움과 벗 / 옛것과 새로운 것 / 그릇이 되지 말아야 / 부끄러움을 아는 사회 / 바탕이 아름다움입니다 / 공존과 평화 / 낯선 거리의 임자 없는 시체가 되지 마라 / 신뢰를 얻지 못하면 나라가 서지 못한다 / 참된 지知는 사람을 아는 것 / 정직한 방법으로 얻은 부귀 / 이론과 실천의 통일 / 어리석음이 앎의 최고 형태입니다 / 모든 사람들이 모든 것을 알고 있습니다 / 마을의 좋은 사람들이 좋아하는 사람 / 광고 카피의 약속 / 학습과 놀이와 노동의 통일 / 산과 강은 오래된 친구입니다 / 공자의 모습 5장 맹자의 의義 『맹자』孟子 어찌 이利를 말씀하십니까 / 여럿이 함께하는 즐거움 / 차마 남에게 모질게 하지 못하는 마음 / 화살 만드는 사람과 갑옷 만드는 사람 / 소를 양으로 바꾸는 까닭 / 바다를 본 사람은 물을 이야기하기 어려워한다 / 스스로를 모욕한 후에야 남이 모욕하는 법 6장 노자의 도와 자연 『노자』老子 도道는 자연을 본받습니다 / 노자가 보이지 않는 <노자> / 도라고 부를 수 있는 도는 참된 도가 아닙니다 / 인위人爲는 거짓僞입니다 / 뼈를 튼튼히 해야 / 물은 낮은 곳으로 흘러서 바다가 큽니다 / 빔이 쓰임이 됩니다 / 스스로를 신뢰하도록 / 서툰 글씨가 명필입니다 / 진보란 단순화입니다 7장 장자의 소요 『장자』莊子 우물 안 개구리에게는 바다를 이야기할 수 없다 / 호루라기를 부는 장자 / 높이 나는 새가 먼 곳을 바라봅니다 / 이것과 저것 저것과 이것 / 마음으로 소를 대할 뿐입니다 / 학의 다리가 길다고 자르지 마라 / 부끄러워 기계를 사용하지 않을 뿐 / 아기가 자리를 닮았을까 두려워하다 / 책은 옛사람의 찌꺼기입니다 / 쓸모없는 나무와 울지 못하는 거위 / 빈 배 / 나비 꿈 / 혼돈과 일곱 구멍 / 참다운 지식 / 고기는 잊더라도 그물은 남겨야 8장 묵자의 겸애와 반전 평화 『묵자』墨子 여러 시내가 몸을 섞어 강이 됩니다 / 묵자의 검은 얼굴 / 2천 년 만에 복권된 <묵자> / 이웃을 네 몸같이 사랑하라 / 물에 얼굴을 비추지 마라 / 수염을 그을리고 옷섶을 태워야? / 실이 물드는 것을 보고 슬퍼하다 9장 순자, 유가와 법가 사이 『순자』荀子 하늘은 하늘일 뿐 / 인간의 능동적 참여 / 성악설의 이해와 오해 / 예禮란 기르는 것이다 / 나무는 먹줄을 받아 바르게 됩니다 / 예와 악이 함께하는 까닭 10장 법가와 천하통일 『한비자』韓非子 어제의 토끼를 기다리는 어리석늠 / 옥중에서 사약을 받은 한비자 / 강한 나라 약한 나라 / 임금의 두 자루 칼 / 나라의 쇠망을 알려주는 일곱 가지 징표 / 탁과 발, 책과 현실 / 나라를 어지럽히는 다섯 가지 부류 / 교사巧詐는 拙誠보다 못한 법 / 법가를 위한 변명 / 천하 통일과 이사 11장 강의를 마치며 불교佛敎, 신유학新儒學, 『대학』大學, 『중용』中庸, 양명학陽明學 천지가 찬란한 꽃으로 가득 찬 세계 / 도전과 응전 / 『대학』독법 / 『중용』독법 / 이학 理學에 대한 심학心學의 비판 / 고전 독법에서 문명 독법으로 / 가슴에 두 손

3-4. 특히, 감동적이었던 장절

고전을 읽겠다는 것은 태산준령 앞에 호미 한 자루로 마주 서는 격입니다.

동양의 도(道)는 글자 그대로 길입니다. 길은 삶의 가운데에 있고 길은 여러 사람들이 밟아서 다져진 통로(beaten pass)입니다. 도(道) 자의 모양에서 알 수 있듯이 착(辵)과 수(首)의 회의(會意)문자(文字)입니다. 착(辵)은 머리카락 날리며 사람이 걸어가는 모양입니다. 수(首)는 물론 사람의 머리 즉 생각을 의미합니다. 따라서 도란 걸어가며 생각하는 것입니다. (36p)

도는 길처럼 일상적인 경험의 축적이라는 의미를 담고 있습니다.

인성이란 다른 사람과의 관계에 의해서 이루어지는 것이지요. (41p)

‘화해(和諧)’ 화(和)는 쌀米을 함께 먹는(口) 공동체의 의미이며, 해諧는 모든 사람皆 자기의 의견을 말하는言 민주주의의 의미다 (42p)

문학이란, 사실의 내면을 파고 들어갈 수 있는 어떤 혼(魂)이 있어야 하는 것이지요.(61p)

시인은 마땅히 당대 감수성의 절정에 도달해야 하고 그러기 위해서는 자기의 개인적 경험 세계를 뛰어넘어야 한다 (65p)

자기의 좁은 체험의 세계를 부단히 열어 나가지 않으면 안 된다는 뜻이다

한마디로 무일은 불편함이고 불편은 고통이고 불행일 뿐이지요. 무엇보다도 불편함이야말로 우리의 정신을 깨어 있게 하는 것이라는 깨달음이 없는 것이지요. 살아간다는 것이 불편한 것이고, 살아간다는 것이 곧 상처받는 것이라는 성찰이 없는 것이지요.(72p)

생각한다는 것은 바다로부터 물을 긷는 것입니다. 자연과 사회를 바라보고 이해하는 나름의 인식 틀이라 할 수 있습니다

그 여백이야 말로 창조적 공간이 되고 예술적 공간이 되는 것입니다. (101p)

잘못된 인식을 반성한 다음 올바른 방식으로 실천하기를 요구하는 것이다. 말없이 실천하고, 자랑하지 말고, 개입하지 말고, 유유하고 자연스럽게 실천해야 한다는 것이 노자 실천론의 요지다. 그렇게 할 때만이 그 성과가 오래 지속될 수 있다는 것이다

삶이란 삶 그 자체로서 최고의 것입니다. 삶이 어떤 다른 목적의 수단일 수는 없는 것이지요. 이 점에서 장자는 자유의지를 극대화하고 있습니다 (343p)

나는 우리 자신을 포함한 이 우주의 모든 물物은 별의 부스러기다. 별부스러기들.

푸른 색은 쪽에서 뽑은 것이지만 쪽보다 더 푸르고 얼음은 물이(얼어서) 된 것이지만 물보다 차다. 먹줄을 받아 곧은 나무도 그것을 구부려서 둥근 바퀴로 만들면 컴퍼스로 그린 듯 둥글다. 그러므로 나무는 먹줄을 받으면 곧게 되고 쇠는 숫돌에 갈면 날카로워지는 것이다. 군자는 널리 배우고 날마다 거듭 스스로를 반성하면 슬기는 밝아지고 행실은 허물이 없어지는 것이다. 선비는 선왕의 가르침을 공부하지 않으면 학문의 위대함을 알 수 없는 것이다. (422p)

그림은 그리워함입니다. 그리움이 있어야 그릴 수 있는 것이지요. 그린다는 것은 그림의 대상과 그리는 사람이 일체가 되는 행위입니다. 대단히 역동적인 관계의 표현입니다. 나아가 그림은 우리 사회가 그리워하는 것, 우리 시대가 그리워하는 것이 무엇인지를 생각하게 합니다. (511p)

나무의 천성을 따라서 그 본성이 잘 발휘되게 할 뿐이다. 무릇 나무의 본성이란 그 뿌리는 펴지기를 원하며, 평평하게 흙을 북돋아주기를 원하며, 원래의 흙을 원하며, 단단하게 다져주기를 원하는 것이다. 일단 그렇게 심고 난 후에는 움직이지도 말고 염려하지도 말 일이다. 가고 난 다음 다시 돌아보지 않아야 한다. 심기는 자식처럼 하고 두기는 버린 듯이 해야 한다. 그렇게 해야 나무의 천성이 온전하게 되고 그 본성을 얻게 되는 것이다. 3-5. 인상적이고 탁월한 착안점 한자뜻풀이를 해줌으로써 지금 우리가 사용하고 있는 언어, 말의 본질에 좀 더 가까이 다가갔다. 도, 아름다움, 신에 대해 요약해본다. 도(道)란 길이다. 길은 삶의 가운데에 있고 길은 여러 사람들이 밟아서 저절로 길이 만들어졌다. 도(道) 자의 모양에서 알 수 있듯이 착(辵)과 수(首)의 회의(會意)문자(文字)다. 착(辵)은 머리카락 날리며 사람이 걸어가는 모양이다. 수(首)는 물론 사람의 머리 즉 생각을 의미합니다. 따라서 도란 걸어가며 생각하는 것이다. 발을 딛고 서 있는 지금의 길, 현실에서 이루어지는 경험의 총체다. 아름다움이란 양이 큰 것이다. 고기는 먹고, 털과 가죽은 입고 신고, 기름은 연료로 사용하고, 뼈는 도구로 사용한다.그러한 양이 무럭무럭 크는 것을 바라볼 때의 심정이 바로 아름다움이다. 그 흐뭇한 마음, 안도의 마음이 바로 미의 본질이었다는 것. ‘오래되고 잘아는 것’이 아름다움이라는 숙지성의 뜻이었다. 신이란 신에게 고하는 자기 맹세이다. 함부로 말하지 않는 까닭은 그것을 지키지 못할까 두려워서이다. 신뢰란 쌓기는 오랜 세월이 걸리지만, 무너지는건 한순간이다.

3-6. 내가 저자면

자본주의 체제가 양산하는 물질의 낭비와 인간의 소외, 그리고 인간관계의 황폐화를 보다 근본적인 시각으로 재조명하는 것이 당면한 문명사적 과제라고 할 수 있다. 우민화의 최고수준을 보여주는 상품문화의 실상을 직시하는 것에서 비판 정신을 키워가야 한다. 그러한 비판적 성찰이 새로운 문명에 대한 모색의 출발점이 되어야 하기 때문이다. 특히 이러한 비판적 성찰이 단지 성찰에 그치지 않고 근대사회의 존재론적인 구조에 대한 철학적 체계로 정립되지 않으면 안 된다는 사실이다. 현재에만 국한적인 시각이 아닌 과거, 현재 그리고 미래에 걸친 전체적 조망과 역사 인식을 갖게 하기 때문이라고 저자 신영복은 강조한다.

동양고전의 독법은 내용을 이해하는 것보다 성찰적 관점을 확립하는 것이 중요하다. 그러한 관점을 얻었다면 마치 강을 건넌 사람이 배를 버리듯이 고전의 모든 언술을 버려도 된다. 과연 내가 이 '강의'를 읽으면서 성찰적인 관점을 얻었는가. 몰랐던 지식을 알았고, 지식에서 얻은 사고의 깊이와 넓이로 지혜를 얻기를 바라지만, 아직은 너무나 미약함을 안다.

고전을 읽어온 기본적 관점이 바로 관계론이란다. 우리가 깨닫는 것, "세계는 관계"이다. 살아가고 공부하고 사람을 만나는 것은 바로 관계를 부드럽게 하기 위한 것이다. 나혼자 살아갈 수 없는 세계 나와 너가 함께 어울려 함께 살아가야 함은 바로 관계망의 시작이요 궁극적인 목적이다.

- 200809syb_ahn0312.jpg(88.8KB)

- 1373269158.jpg(238.2KB)

- 불경어수.jpg(16.7KB)

- b13cd5d68a04e0d3a62be8a42e555e3d.gif(137.3KB)

- cd19908a169ebf34f354afbc70c64c84.jpg(76.9KB)

- htm_20101231231353a000a010-001.jpg(29.3KB)

- images.jpg(9.9KB)

- images (1).jpg(8.9KB)

- images (2).jpg(5.2KB)

- images (3).jpg(8.5KB)

- 사본 - b13cd5d68a04e0d3a62be8a42e555e3d.gif(137.3KB)

- 사본 - cd19908a169ebf34f354afbc70c64c84.jpg(76.9KB)

- 사본 - htm_20101231231353a000a010-001.jpg(29.3KB)

- 다운로드.jpg(7.8KB)

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 192 | 뼛속까지 내려가서 써라 | 박혜홍 | 2019.01.20 | 6904 |

| 191 | 새벽나라에 사는 거인 [2] | 강석진 (plus3h) | 2004.10.13 | 6907 |

| 190 | 구본형의 마지막 수업 | 박혜홍 | 2019.01.27 | 6915 |

| 189 | #44 구본형의 마지막 수업 | 불씨 | 2019.01.27 | 6939 |

| 188 | <위대한 나의 발견 * 강점혁명 Now, Discover Your Strengths>- [2] | 낭만 연주 | 2010.07.05 | 6954 |

| 187 | 실행에 집중하라 | 오병곤 | 2005.03.20 | 6961 |

| 186 | 차라투스트라는 이렇게 말했다 1 _ 니체 | 레몬 | 2013.03.11 | 6967 |

| 185 |

[북리뷰 013] 카를 융 <기억 꿈 사상> 두 번 읽기 | 김경인 | 2011.06.26 | 7002 |

| 184 | #42 나는 쓰는대로 이루어진다 | 불씨 | 2019.01.12 | 7009 |

| 183 | 실행에 집중하라 [1] | 바람처럼 | 2004.11.19 | 7015 |

| 182 | 나는 쓰는대로 이루어진다 | 박혜홍 | 2019.01.13 | 7018 |

| 181 | 용기를 주는말 상처를 주는말 [1] | 정민순 | 2004.10.12 | 7036 |

| 180 |

시집 <생일 -사랑이 내게 온 날 나는 다시 태어났습니다> | 예원 | 2009.11.09 | 7046 |

| 179 | [국화와 칼] 서양과 다른 동양, 한국과 다른 일본 | 여해 송창용 | 2007.12.14 | 7060 |

| » |

No 34 신영복 <강의, 나의 고전독법> | 미스테리 | 2013.12.23 | 7088 |

| 177 |

두번읽기_파우스트 -괴테- | 장재용 | 2012.06.25 | 7124 |

| 176 | 북리뷰 <좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로> 짐 콜린스 | 이선형 | 2010.10.11 | 7143 |

| 175 | #35. 기막힌 이야기, 기막힌 글쓰기 / 최수묵 | 쭌영 | 2014.02.02 | 7143 |

| 174 | 수학콘서트_박경미 [6] | 세린 | 2013.02.26 | 7192 |

| 173 | 성공하는사람들의 7가지습관 [2] | 윤순옥 | 2004.10.12 | 7245 |