- 보따리아

- 조회 수 3082

- 댓글 수 4

- 추천 수 0

버려진 책마다 곰팡이가 피었다. 김훈의 ‘칼의 노래’ 첫 문장은 버려진 대상이 서점인 경우 이렇게 표현될 수도 있을 것이다. 2000년 연세대의 ‘오늘의 책’이 경영난으로 폐점했고, 2001년에는 고려대 ‘장백서원’이, 2002년에는 ‘종로서적’이 문을 닫았다. 그리고 10년 후 2012년에는 서울대 ‘광장서적’이 부도를 맞았다. 종로서적과 함께 소위 SKY대학이 2000년대 들어 줄줄이 문을 닫은 것이다. ‘오늘의 책’이 폐점되었을 당시에는 대학원생이었을 때라 그 때의 씁쓸한 여운이 아직도 남아 있다. 대학가의 서점이 허무하게 무너지고 그나마 운영되는 대형서점은 지하에 그 터를 잡고 있음이 나에게는 아쉬움으로 남아 있었다. 그래서였는지 상하이에서 잠시 생활하던 시절, 지하가 아닌 땅 위에 우뚝 선 7층 건물 상해서성(上海書城, 이하 상하이슈청)은 내게 감탄과 부러움의 대상으로 다가왔다. ‘서점’도 아니고 ‘책방’도 아니고 무려 ‘서성(書城)’, 즉 ‘책의 성’이라니! 주말이면 그 곳에 들러 여러 책들을 뒤적이며 책의 성에 갇혀보는 호사를 누리곤 했다.

주말의 그 호사를 10여 년 만에 다시 느낄 수 있게 되었다. 연휴를 맞아 가족과 함께 상해를 갔는데, 저녁에 가족들이 숙소에서 쉬는 동안 나는 상하이슈청을 갔다. 나만의 작은 출장이었던 셈이다. 상하이슈청은 여전히 7층 건물 그대로 우뚝 서 있었다. 책을 내겠다는 마음을 품고 둘러보니 눈에 들어오는 모든 것이 남다르게 다가왔다. 지금 중국인들의 마음을 사로잡는 책은 어떤 류일까. 책의 제목들만 눈으로 스캔해도 대략의 키워드들을 마음의 장바구니에 담을 수 있겠다 싶어 찬찬히 둘러봤다.

아돌프 아들러의 被讨厌的勇气(미움 받을 용기), 닉 부이치치의 人生不设限(한계 없는 삶), 爱情不设限(한계를 껴안는 결혼) 등의 책이 진열되어 있었다. 한국의 서점에서 흔히 볼 수 있는 외국번역서적이 언어만 바뀐 채 그대로 놓여 있었다. 언젠가 외국의 한 마트에서 느낀 것은 글로벌 브랜드로 인해 전 세계 식탁 위에 올라오는 제품들이 비슷해지고 있겠다는 것이었다. 외국이라도 도시라면 어디서든 스타벅스와 맥도널드를 만날 수 있게 된 지도 오래 되었다. 책 역시 마찬가지로 성공, 행복 등에 접근하는 방식이 통일되고 있다. 정신과 마음의 시장이 하나가 되고 있는 것이다.

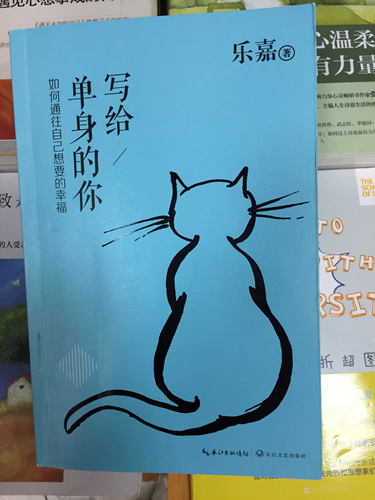

그럼에도 불구하고 중국인의 마음을 사로잡는 책은 없을까. 지금의 중국인들은 어떤 일로 근심하고 어떤 말로 위안 받을까. 한국이라면 베스트셀러가 놓일 만한 1층 중앙으로 가봤더니 베스트셀러는커녕 시진핑의 7세 모습이 표지에 실린 시진핑 전기가 놓여 있다. 시진핑에게는 눈길을 주지 않고 2층으로 올라갔다. 2층에서 요새 잘 팔리는 책들이 무엇인지 보니 写给单身的你(싱글인 그대에게 쓰다)라는 책이 눈에 띄었다. 女人为什么不高兴(여자는 왜 기쁘지 않을까) 등의 책과 더불어 반려동물 특히 고양이와 관련된 책들 또한 많았다.

우리 나라의 ‘골드미스’에 상응하는 말로 중국에는 剩女(잉녀, 중국어 발음으로는 ‘셩뉘’로 ‘남겨진 여자’라는 뜻)라는 신조어가 있다. 삼고녀(三高女)라고도 하는데 삼고는 고학력, 고수입, 고연령을 말한다. 7년 전 기준으로 베이징에만 50만여 명의 셩뉘가 있었다고 하니 그 수가 어마어마하다. 싱글 문제는 스트레스와 건강, 인격과 편견 등의 키워드를 낳는다. 이들을 위한 좋은 주제가 없을까.

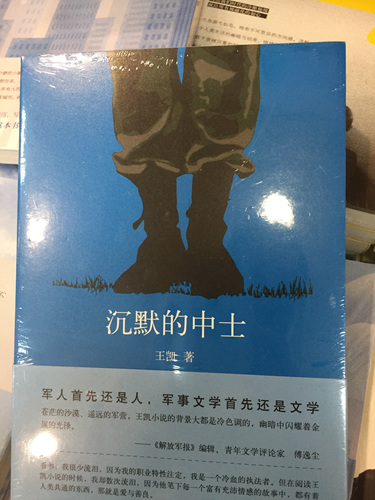

그리고 자리를 옮겼다. ‘문학과 군사’라는 섹션이 있어 신선했다. 문학과 군사가 함께 묶일 수 있다니. 들어가보니 손자병법부터 시작해서 군사소설까지 다양한 장르의 군 관련 서적이 있는데 그 중 군사소설 장르는 참신했다. 한국이야말로 인구의 반이 군대를 가는데 그 많은 한국남성들의 경험이 술자리에서 ‘군대에서 축구했던 이야기’로만 흘러간다는 것이 문득 아깝다는 생각이 들었다. 게다가 듣기 싫은 대표적인 이야기로 되었으니 안타까운 일이다. 문학적 소양과 군대에서의 경험을 두루 갖춘 사람이라면 독특한 문체와 함께 새로운 장르를 개척할 수 있지 않을까.

책의 제목과 부제는 말이 없다. 하지만 눈으로 책 제목을 스캔하는 것만으로도 책들의 아우성을 들을 수 있다. 나 좀 봐요, 집어봐요, 첫 페이지만이라도 읽어보라고요!하며 소리를 지르는 것 같다. 제목만 보는 중에 눈길이 멈추고 그렇게 책을 뒤적이다 마음이 반응하면 책을 사게 되는 법이니 내용을 알리는 제목을 잘 짓고, 저자를 매력적으로 소개하고, 목차의 소제목을 정하는 일의 중요성을 새삼 느낀다.

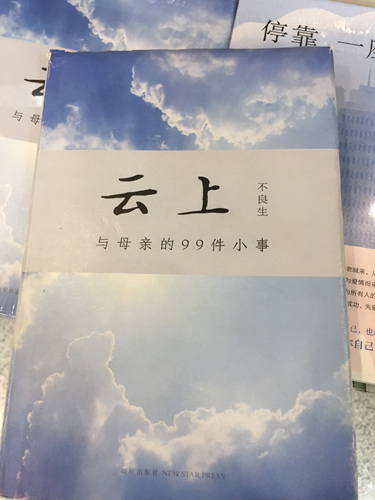

그러던 중 云上(雲上, 구름 위)이라는 제목에 눈이 갔다. 부제는 与母亲的99件小事(엄마와의 99가지 에피소드)라 되어 있는데 책을 집어 페이지를 넘겨 보니 99개의 토막글이 있었다. 시와 에세이 식 글쓰기에 강한 주변의 누군가가 떠올랐다. 그와 어울리는 호흡과 내용이었다. 중국어로 쓰게 된다면 나에게도 적합한 글쓰기의 좋은 예가 될 것 같아서 이 책을 샀다. 엄마가 돌아가신 후 엄마와의 추억 99가지를 추억하는 내용으로 현대판 사모곡(思母曲)이라 하겠다. 진부한 듯 하면서 신선한 소재였다.

그렇게 상하이슈청에 갇혀 책들의 아우성을 듣는 중에 올레~!도 아니고 ‘현래(現來)!’하고 외치는 책이 있었다. 보는 순간 ‘현재와 미래’를 한꺼번에 이야기한다 싶어 반가웠다. 그렇지 않아도 ‘오래된 미래’, ‘미래의 기억’과 같은 ‘시재가 없는’ 단어를 구상하고 있던 최근이었다. 반가워서 집었더니 원래 제목 發現未來(발현미래)에서 다른 책에 가려 現來만 보였던 것이다. 그 와중에 책 제목의 아이디어를 얻었다. 아이디어는 이렇게 ‘낯섦’에서 뜬금없이, 그리고 느닷없이 온다. 낯선 외국어로 쓰여진 책 제목을 보는 것만으로도 제목을 짓는 아이디어를 얻을 수 있었다. 또한 중국인들과 함께 공감할 수 있는 것이 무엇인지, 한국인으로서 중국인에게 전달해줄 수 있는 메시지는 어떤 것일지 책의 성에 갇혀 생각할 수 있는 기회도 되었다.

책의 성에 내 책 한 권도 놓여 있을 눈 앞의 미래를 상상하며 상하이에서의 나만의 출장은 이렇게 마쳤다. 제목 하나 마음에 담고서. (끝)

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 5212 |

[33] 시련(11) 자장면 한 그릇의 기억 | 앤 | 2009.01.12 | 205 |

| 5211 |

[36] 시련12. 잘못 꿴 인연 | 지희 | 2009.01.20 | 209 |

| 5210 |

[38] 시련 14. 당신이 사랑을 고백하는 그 사람. | 지희 | 2009.02.10 | 258 |

| 5209 |

[32] 시련 10. 용맹한 투사 같은 당신 | 앤 | 2008.12.29 | 283 |

| 5208 |

[37] 시련. 13. 다시 만날 이름 아빠 | 앤 | 2009.01.27 | 283 |

| 5207 |

[28] 시련(7) 우리가 정말 사랑했을까 | 지희 | 2008.11.17 | 330 |

| 5206 |

#20 가묘유허에서_정수일 | 정수일 | 2014.09.08 | 2321 |

| 5205 | 라뽀(rapport) 55 - 다르다는 것 | 書元 | 2011.06.12 | 2326 |

| 5204 | [26] 시련극복 5. 아버지로부터 온 편지 [5] | 앤 | 2008.10.27 | 2327 |

| 5203 |

28. 준비만 하는 삶을 살고 있진 않나요? | 미선 | 2011.11.06 | 2327 |

| 5202 | Climbing - 10. Ordinary Miracle [1] | 書元 | 2013.06.02 | 2328 |

| 5201 | P를 생각하며 | 제이와이 | 2014.03.03 | 2328 |

| 5200 | 서 [2] | 에움길~ | 2014.11.24 | 2329 |

| 5199 | 칼럼. 울타리를 벗어난 아이들 [3] | 연주 | 2011.05.24 | 2330 |

| 5198 | 비교의 경제학 [1] | 정산...^^ | 2014.06.03 | 2330 |

| 5197 | #22. 표준인재 '안이다' [2] | 땟쑤나무 | 2013.11.04 | 2331 |

| 5196 | 감사하는 마음 [3] | 정산...^^ | 2014.06.17 | 2331 |

| 5195 | 린드그렌 그녀처럼 [6] | 앨리스 | 2014.10.27 | 2331 |

| 5194 | #16. 김기덕과 그림자 [4] | 땟쑤나무 | 2013.09.02 | 2332 |

| 5193 | 붕어빵 속에 우정? [7] | 왕참치 | 2014.07.07 | 2332 |