- 이은주

- 조회 수 3726

- 댓글 수 6

- 추천 수 0

박남준 시인을 만나던 날.

그를 만나기 위해 시간을 만들어 내기 위한 우리의 시간이 어려웠던 만큼 그도 그 시간 아주 힘들고 어려운 시간을 보냈다는 사실을 우리는 가서 알 수 있었다. 인간의 어금니라고는 말 할 수 없을 만큼 깊은 사랑니, 검지 손마디 한 마디 반을 삐죽이 짚어 내보이시며 ‘이만했다'네. 하며 웃으셨다. 치과를 개원한 이래 처음 보았다는 공룡의 사랑니 같았다는 어금니와 결별하는 과정을 지금은 웃으며 이야기 하셨지만 불과 며칠 전 까지도 고생을 하셨다고 하니 조금 더 서둘렀다면 우리는 시인님과 만날 수 없었던 상황이었다. 보이지 않는 안는 안도의 숨은 아직도 시인님을 만나고 이야기 하는 걸 즐기기 보다는 과제에 급급한 내 마음이 뒤뜰에 있는 주황색 금붕어 두 마리가 살고 있는 작은 연못에 비춰지는 것 같았다. 그제야 죄송한 마음이 사방에 튀겨놓은 팦콘같은 매화꽃처럼 가득했다.

말없이 ....... 흐르던 적막의 시간은 긴장의 시간 이었지만 이내 손 수 끓여주신 황차 한잔으로 남도에 흐르던 봄 기운마냥 따스하게 그는 우리에게 다가왔다.

사진만 보고 제가 가서 시인님 집 분위기에 어울리지 않는 싱크대에 대한 이야기를 하고 오겠다고 썼던 댓글은 댓글로 끝났다. 그가 가지고 있는 포스에 눌려 참새도 내는 '짹' 소리도 한 마디 못하게 눌려 버렸다. 그는 맑은 미소와 부드러운 인상을 지녔지만 가지고 있는 기운은 엄청나게 강하다고 느꼈다. 이유는 분명했다. 나는 기운이 센 사람 앞에서는 말문이 열리지 않기 때문이었다. 그래서 나는 계속 차를 마셨다. 차는 이래서 좋다. 차를 앞에 두면 말이 없어도 그 자리가 자연스러워지고 풍요로워 진다. 차도를 아시는 분들은 차를 끓이는 煎茶(전차) 과정을 가만히 지켜보고 七椀茶歌(칠완차가)를 즐기려면 말없이 나를 바라봐야 한다는 걸 알고 계신다. 칠완차가를 간단히 소개해 보자면, 첫째 주발을 다 마시니 메마른 창자를 깨끗이 씻기고 둘째주발을 다 마시니 상쾌한 정신이 신선이 되려하네. 셋째주발에는 병골에서 깨어나고, 두풍이 나은 듯하네. 이렇게 차를 즐기며 나를 바라보면서 마시려면 말을 할 수 없음이다. 그래서 차도를 하는 사람들 사이에서 하는 말이 있다. 차도를 모르면 조용히 가만히만 있으면 중간은 간다는 말이다. 그래서 난 중간이라도 되기 위해 조용히 있었다.

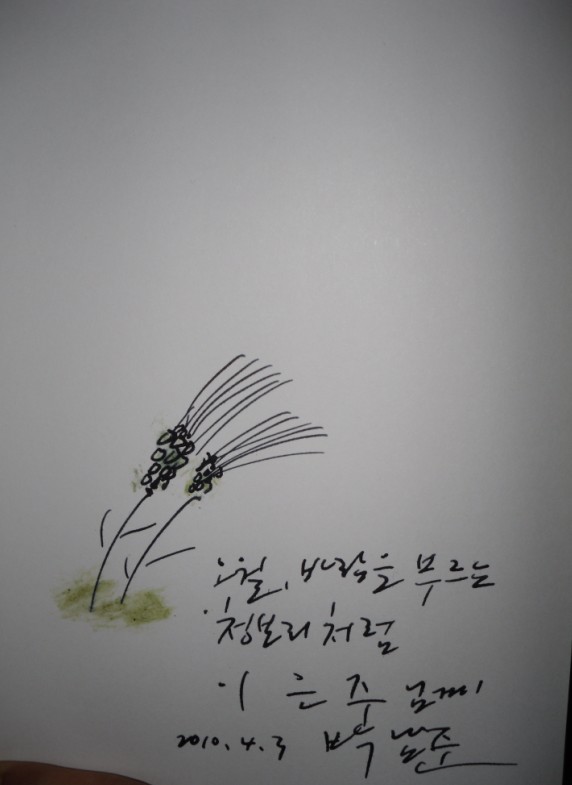

헤어짐의 시간이 다가오자 약간은 불편해 하셨던 기색이 사라지며 주고받는 대화의 꽃이 차 속에 띄워주신 매화꽃처럼 활짝 만개한다. 항시 헤어질 쯤 아쉬움이 남는다. 시인님도 그러셨던지 아직 발표도 하시지 않은 에로 시 한편을 읊어주시며 가는 발목을 잡아 놓으신다. 분명 아쉬우셨던 게다. 모두에게 그의 영발이 담긴 한 줄의 글과 그림을 그려 주셨는데 두 권을 가지고 온 사람에게 또 책을 달라신다. 그는 정성스럽게 또 한 줄의 글을 남겨 주신다. 한권을 사가지고 갔던 나는 얼른 겉 스웨터를 걷어 올리고 하얀 티가 보이는 등허리를 돌려 댔다. 여기에라도……. 시인님은 한 마디 하신다. ‘지가 무슨 황진이' 라고 모두가 웃었다. 우리는 아쉬웠지만 돌아가야 하는 시간을 계산하며 일어섰다. 다음 졸업여행에 다시 오겠다는 인사를 남기면서 말이다.

올 때 만끽하지 못 한 섬진강이 바라보이는 식당에서 재첩 국을 정말 맛있게 먹었다. 시간이 넉넉지 않아 대충 넘겨 채우지 못한 점심의 허기가 몰려 왔기 때문이었다.

우리는 가는 동안 내내 저기 좀 봐 '너무 예쁘다' ! 를 연발하며 감탄했다. 벚꽃은 아직 다 피지 않았지만 매화와 살구꽃 개나리가 우리를 반기고 있었기 때문이다.

오고 가는 길, 우리는 많이 무너지지 않았지만 조금 씩 서로를 알아가며 조금 씩 조심스럽게 무너져 가고 있었다.

내가 받은 한 줄의 글, “오월. 바람을 부르는 청보리처럼 ......” 깊이 생각하며 돌아오는 길은 그리 멀지 않게 느껴졌다.