- 정재엽

- 조회 수 4636

- 댓글 수 6

- 추천 수 0

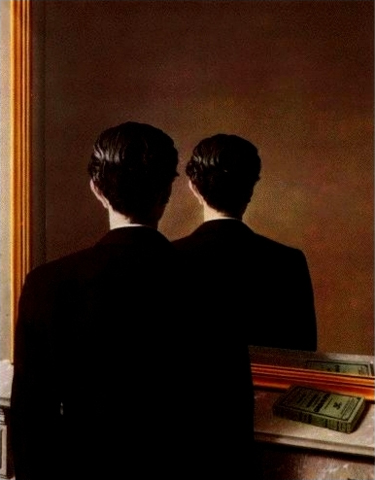

르네 마그리트 <재현금지 La Reproduction Interdite (1937)>

검은 머릿결을 지닌 한 젊은이가 있다. 검은 벨벳 자켓 차림이다. 그는 꼬불꼬불한 복도를 따라 걸어간다. 복도 끝에는 거울이 걸려있다. 옷매무새를 단정히 하기 위해 거울을 본다. 그 순간, 젊은이는 침을 한번 꿀꺽하고 삼킨다. 다시 한번, 거울을 바라본다. 그는 하얗게 질린다. 급한 길을 떠나야 하는데, 아무리 보아도 거울 속 얼굴은 보이지 않는다. 거울은 소리 없이 보여준다. 젊은이의 얼굴이 아닌 검은 머릿결의 뒤통수를. 그는 비명을 지르며 거울을 깨려한다.

애드거 앨런 포우가 쓴 <윌리엄 윌슨 William Wilson>은 벨기에 화가 르네 마그리트의 작품 <재현금지 La Reproduction Interdite (1937)>를 연상시킨다. 자신은 거울을 들여다보지만, 자신의 얼굴은 거울 어딘가에서 찾을 수 없다. 거울 속의 자아는 얼굴이 아니라 까만 뒤통수만을 보여준다. 그러나 그런 모습에 거울 속 자아도, 현실의 나, 어느 누구도 놀라지 않는다. 다만, 현실과 거울 속에 ‘이중의 나’가 동등하게 존재할 따름이다.

화자는 자신을 ‘윌리엄 윌슨’이라고 부르겠다고 한다. 이 이름조차도 정확하지 않은 가명임을 암시한다. 이름조차도 명명되지 않은 정체성이 불분명한 인물이다. 어느 날 윌슨은 학교에서 자신과 모든 것이 쌍둥이처럼 똑같은 사람을 만난다. 처음부터 마음에 들지 않는 윌슨을 그를 피해 다닌다. 그러나 싫어하면 할수록 ‘윌슨’은 ‘윌슨’을 쫓아다닌다. 뿐만 아니라 윌슨이 나쁜 짓을 할 때마다 그 잘못을 폭로해버린다. 윌슨이 파티에서 부인을 유혹하면, 다른 윌슨이 나타나 이를 만류하고, 옥스퍼드, 파리, 비엔나, 베를린, 모스크바까지 도망가지만 그때마다 윌슨이 나타나 그를 괴롭힌다. 윌슨은 윌슨에게 복종하기를 거부하고, 그는 그의 모든 것을 간섭하지만, 그를 미워하지는 않는다.

작품의 백미는 바로 다음에 나온다. 어느 날 윌슨은 모두가 잠든 틈을 타 그의 침실로 가서 그의 잠든 모습을 바라보는 장면이다. 윌슨은 등불에 비친 윌슨의 모습에서 자신의 모습을 보고는 소스라치게 놀라는 것이다. 침대에 자기 모습과 같은 사람, 자기 이름과 같은 사람, 그리고 자기와 생일이 일치하는 사람이 자고 있는 것이다! 이에 그는 직감적으로 학교를 자퇴해버린다. 그리고 영국으로 도망친다. 자기가 자신을 바라보는 데서 나타난 ‘시각적 착상 현상’을 일으킨다. 그는 눈앞에 자기의 분신을 보지만, 그것을 보는 자신이 제 몸 안에 있는지 또는 밖에 있는지 분간하지 못하는 체험을 하게 되는 것이다. 내가 거울을 들여다보는데, 거울 속의 내 얼굴이 나를 바라보지 않고 다른 곳을 향하고 있다면 어떨까. 여기서 실제와 거울 속의 모습이 ‘모델과 재현’의 관계는 더 이상 아닌 것이다. 재현은 모델과 상관없이 자기의 의지대로 따로 움직이는 것이다. 그렇다면 나는 어디 있는가? 거울 속 나의 모습이 없다면, 어떤 것을 나의 모습이라고 말 할 수 있을까. 뒤통수를 보이는 저것을 과연 나의 모습이라고 말 할 수 있을까. 이 사람의 뒤통수에서 나온 빛이 우주를 끝없이 가다가 결국 다시 제자리로 다시 돌아왔다고 봐야 할까. 그럼 그것은 나의 뒷모습인가. 아니면, 우주 전체의 모습인가.

“그는 누구인가?”

“그는 어디에서 왔는가?”

“그의 목적은 무엇인가?”

그러나 아무런 답도 찾을 수 없었다. 나는 그의 간섭의 형식과 방법 그리고 특징을 세밀하게 조사했다. 그러나 추론을 이끌어낼 어떤 근거조차 찾지 못했다. (<윌리엄 윌슨>, 홍성영 옮김)

이 작품은 포우가 어린 시절, 양부모를 따라 영국에서 학창시절을 보낸 기억이 투영되었다. 작품 초기에 묘사된 엘리자베스풍 저택은 그가 학창시절 보냈던 영국의 기억들을 형상화 한 것이다. 또한, 윌슨이 자유롭게 타락할 수 있는 옥스퍼드 대학으로 가서 도박으로 삶을 탕진하는 장면은, 포우 그 자신이 버지니아 대학에서 카드놀이로 빚을 진 경험이 토대가 되었을 것이라고 추측할 수 있다. 이 작품은 후에 오스카 와일드의 <도리언 그레이의 초상>과 로버트 루이스 스티븐슨의 <지킬박사와 하이드씨>에서 나온 분열된 자아를 토대로 한 작품들에 영향을 주었다. 이 작품을 통해 포우는 인간의 이중적 성격이라는 개념에 근거해 인간의 본성과 이중적 성격을 그려내고 있다. 어쩌면 포우가 그려낸 윌리암 윌슨은 그 자신조차도 얼굴을 제대로 볼 수 없는 ‘재현금지’ 구역에 서 있는지 모르겠다. 자기의 모습조차도 제대로 바라보지 못한 채 자기 자신의 정체성을 부정하고, 결국에는 칼로 찔러 죽이는 모습은, 현대를 살아가는 우리들의 서글픈 자화상이 아닐까.

“이긴 것은 너다. 나는 졌다. 그러나 지금부터는 너도 역시 죽은 인간이다. 세상으로부터 죽은 인간이며, 천국에서도 희망에서도 죽은 인간이다. 너는 내안에 존재했었다. 그리고 나의 죽음으로... 바로 너인 것인 이 모습을 보라. 너는 너 자신을 완전히 죽여버린 것이다.” (위의 책)

요즘 매일매일 놀람의 연속입니다.

수희향님의 말씀처럼 우린 결국 같은 이야기를 저마다의 버전으로 풀어내고 있는 게

맞는 것 같아요.

어쩜

여기 변경연은

누구나 느끼는 보편의 감정을

보다 예민하게 감지하는 사람들이 모여든 곳이 아닌가 싶습니다.

나만 너무 예민하게 구는 것 같아

아닌척 아닌척 눌러만 두다가

비슷한 감도를 갖고 있는 이를 만났을 때의 반가움이란!

아름다운 협업인 거 같습니다.

아직은 그 공동작업에 실질적인 도움을 주지 못하는 게 속상하긴 하지만

염치불구하고 당분간은 프리라이딩으로라도 따라가 볼 생각입니다.

언젠간 빚진 몫에 이자까지 갚을 수 있는 날이 오리라 꽉 믿으면서요..^^

화이팅..화이팅!! 입니다!!

우리 모~~~두!!!

오늘 병곤선배 글부터 차칸양선배의 자아문제. 그리고 포우까지.

계속해서 정체성에 관한 문제들이 그 형태를 달리해서 연결되고 이어지는듯한 느낌이 들어요.

중간에 희석 선배 글의 김광석 동영상까지. 이 자체가 마치 잘 짜여진 한편의 드라마같아요 ㅋㅋ

문득 이런 생각이 들어요.

하나의 주제를 갖고, 여러 연구원들이 각자 스타일대로, 각자 좋아하는 분야를 갖고 글을 쓰는거죠.

가령, 오늘처럼 정체성을 갖고, 희석이는 철학, 재엽선배는 문학, 누군가는 심리학적으로, 누군가는 신화적으로 등등. 문득 떠오른 생각인데 잼있을것 같아요 ㅎㅎ

여하튼 선배의 포우에서 끝나는 정체성 놀이. 여러 선배들의 글 덕분에 무척이나 잼있는 오전이었슴다.

선배의 문학관련 칼럼, 저 점점 더 광팬이 되어가는 것 같아요. 선배 홧팅!! ^^