- 사샤

- 조회 수 4327

- 댓글 수 20

- 추천 수 0

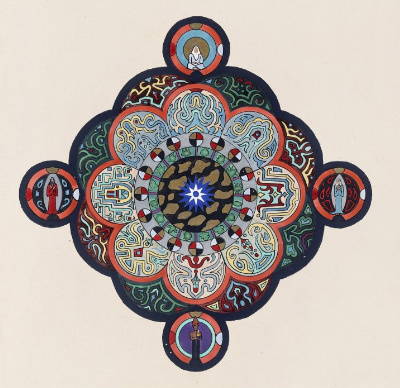

내 생의 첫 만다라 by Sasha

We are already at home. While we outwardly appear separate,

the holy is that which secretly binds us all together.

인류에게 결정적인 물음은 '당신이 무한한 것에 관련되어 있느냐, 그렇지 않으냐?'하는 것이다.

이것이 인생의 시금석이다.

2010년 끝자락에 난 생애 처음으로 만다라를 그려보았다. 그 때는 별 생각 없이 그렸던 것 같은데,

느닷없이 융의 자서전을 읽는 이때에 불쑥 생각나는 것은 무슨 의미인가. 융의 한 마디, 당신이 무한한 것에

관련되어 있는가라는 바로 그 질문에서 난 나의 첫 만다라를 떠올린다. 그 이유가 무엇일까 궁금하여

만다라의 의미를 찾아보니 산스크리트어로 '원'이라는 뜻이라고 한다. 예전부터 늘 인드라망에 관심이 많았다.

우리 인간들은 서로가 서로를 비추는 거울처럼 연결되어 있다는 그 생각과 만다라는 순환한다는 점에서

닮아 있다. 순환적인 삶, 마음의 그림, 그리고 지금 읽고 있는 융의 자서전 속 집단 무의식과

시대의 영혼에 대해서 관심을 가지다가 보니, 불현듯 우리가 하나로 이어져 있다는 강한 생각과 함께

그 유한함을 넘어서는 무한성에 다시금 마음을 모으게 된다.

아.. 그래서 만다라의 그림이 나도 모르게 떠올랐던 것일까? '원' 안에 마치 어마어마한

비밀이 담겨져 있을 것 같은 그리고 가만히 들여다 보고 있으면 그 출구도 보일 것 같은 생각이 들었다.

융이 이야기한 것처럼 무한한 것이 본질적이라는 사실을 내가 알 때에야 비로소 나는 결정적인 의미가 없는

하찮은 일에 관심을 쏟지 않을 것이다. 그 무한성이란 무엇일까. 모든 것이 유한한 이 때에 진정으로 가치있는

무한한 그것은 무엇일까. 그것을 갖지 않는다면 인생은 헛되다고까지 한 융의 그 깊은 심중은 무엇일까

그런데 재미있는 것은 이생에서 무한한 것에 이미 접속되어 있다는 것을 알려고 하면 스스로 자신을 가두고 있는

그 유한한 제약성을 의식해야만 비로소 유한성에서 벗어날 수 있다는 것이다.

우리가 인식할 수 있는 한 인간 실존의 유일한 의미는 존재 그 자체의 어둠속에 빛을 밝히는 것이다.

각자가 각자의 만다라안에 들어앉아 있듯이 그 안에서 스스로 나오는 길도 빛도 찾아내야 할 것이다.

난 그래서 내 생의 첫 만다라를 가만히 들여다본다.

나의 무의식이 그려낸 이 그림 안에서 생의 이면을 그 무한성을 어떻게 읽어낼 것인지를 말이다.

자신의 열정의 지옥을 통과하지 않은 사람은 결코 그것을 극복하지 못한다

조금 더 거슬러 올라 훌쩍 2002년으로 가본다. 그 때의 나는 아마도 그 갑갑한 굴레에서 진정한 자아의 틀을

벗어나고자 노력하던 때였던 것 같다. 의식의 성장이 일어나던 때가 아닌가 싶을 정도로 난 융 못지않게

스스로의 의식을 탐구하기 위해서 애썼던 것 같다. 그 고뇌는 많은 글과 그림 속에서 드러나는데,

길에 대한 탐구, 자신에 대한 깊은 성찰을 시도했었다. 유한한 이 삶 속에서 진정으로 내가 가야할 길은

무엇인가를 질문하고 또 질문했었다. 하지만 그 답답함은 쉽게 풀리지 않았다. 그 어떠한 것도 한계점이 보였고,

나의 열정으로 타오르는 마음의 불을 지속시킬만큼 매혹적이지 않았던 것 같다. 하지만 열정도 깊어지면

지옥처럼 뜨겁고 괴롭다. 나의 마음은 아마도 너무 깊이 들어가서 자신의 틀에 갇히는 그런 경험을 한 것은

아닌가 싶다. 하지만 앞에서 유한함을 의식해야만 무한함으로 나아갈 수 있는 시야를 얻을 수 있다고 했듯이

열정의 지옥을 통과해야만 그것을 극복할 수 있는 길도 찾는 것이라는 것을 이제와서야 융을 통해서 위안받는다.

당시에 난 나의 마음을 달래기 위해서 아니 어쩌면 아무런 생각없이 그저 그리기 시작했다. 꼭 보이고 들리고

느껴지는 것들만이 실상인가에 대해서 궁금해하며 그렸던 그림들. 그림을 통해서 음악이 들릴 수 있으면 좋겠다는

그런 생각을 담아서 피아노를 그렸던 기억이 있다. 표상에 대한 공감각적인 접근을 그 때 부터 어쩌면

그 이전부터 난 고심을 했었던 것 같다. 이것은 그 당시 열정의 지옥을 통과하는 배와도 같았다.

뗏목을 하나하나 이어서 건너다가보니 어느 덧 그 열정의 강을 건너고 있는 나의 모습이 보였다.

눈으로 듣는 피아노 소리 2002 by Sasha

자연, 영혼, 그리고 인생은 나에게 활짝 피어난 신청처럼 여겨진다.

내가 무엇을 더 바라겠는가? 나에게 존재의 최고의미는 오직 그것이 존재한다는 데 있다.

진정한 해방은 내가 할 수 있는 것을 행했을 때, 내가 온전히 나 자신을 헌신하여 철저히 참여했을 때

비로소 가능한 법이다.

지금의 나는 융을 통해서 내 안에 갇혀 있었던 나를 좀 더 큰 시야를 가지고 보게 된다. 내 안에 매몰되어서 보이지

않던 인류의 끈을 느끼게 된다. 자연, 영혼, 그리고 인생 속에서 난 융이 이야기했던 Numinosum(신성한 힘을 뜻함)을

찾고 있다. 아니 본다. 그 존재의 의미가 드러나고 있음을 내 안에 갇혀서 열정의 지옥을 헤매일 때에는

보이지 않던 것들이 이제 희미하게나마 드러나고 있음을 느낀다. 그 끝없는 갑갑함과 마음의 불길을 어떻게

끌 수 있을까 고민하고 있었는데 인류를 하나로 묶고 있는 자연과 영혼을 하나로 이어지게하고 있는 그 무한성에서

답을 찾는다. 우파니샤드에서 '절대'란 '네티 네티:부정의 부정'을 통해서만 인식된다고 하는데 지금 난 그

'Neti-Neti Circle' 을 돌고 있는 중인 것 같다. 의식이 확장되면 무의식에 더 가까워질 수 있는 힘이 생긴다고 한다.

그 길로 가는 길 위에서 진정한 해방을 위해 내가 할 수 있는 일은 할 수 있는 것을 행하는 것,

바로 그 헌신과 참여의 길을 뚜벅 뚜벅 걸어나가는 것이라 생각이 든다. 문득 인디언 추장과의 전설이 담긴

'Shenandoah'라는 미국 민요가 떠오른다. 떠나는 자의 애환이 묻어나는 이 곡에서 인류의 만다라 속을

돌고 있는 인간애와 연민이 오버랩된다. 결국 자신의 무의식을 통해 세상을 끌어안은 융이나 사랑하는 이를 통해

이 우주를 끌어안는 일이나 그 무엇이 다르겠는가. 진정한 해방으로 가는 그 길 위에서 난 또 하나의 뗏목을

잇는다. 의식이 성장하여 그 틀을 벗어던지고 무한한 신성의 힘으로 나아갈 수 있을때까지.

그 인류의 만다라를 끌어안을 수 있을때까지.

Shenandoah - Sissel - Chief Shenandoah - Native American

http://www.youtube.com/watch?v=IDkFG44AXwU

Illustration on page 105 of Carl Jung’s Red Book

댓글

20 건

댓글 닫기

댓글 보기

아 그래볼까요 선배님? ^^

와와~~ 갑자기 비온뒤 개인 하늘처럼

기분이 좋아졌어요~

그럼 다음을 기대해 주세요 ^^

지금 듣고 있는 곡으로 대신 답례를~!

VR Left