- 사샤

- 조회 수 3615

- 댓글 수 0

- 추천 수 0

2011.4.18.

천의 얼굴을 가진 영웅 / 조셉 캠벨 / 이윤기 옮김 / 민음사

(The hero with a

thousand faces / Joseph Campbell)

그는 1904년 3월 26일부터 1987년 10월 30일까지 살았고, 미국의 신화 학자 , 작가 및 강사 , 최고의 작품에 대한 그의 유명한 비교 신화 와 비교 종교등 다양한 업적을 남겼다. 그의 작품은 인간 경험의 여러 측면을 다루는 광대한 내용을 주로 신화와 연결해서 이야기하고 있다.

아래의 조셉 캠벨의 글을 통해서 더 가까이 그의 삶을 또 그의 철학을 느낄 수가 있다.

"Read myths. They teach you that you can turn inward, and you begin to get the message of the symbols. Read other people's myths, not those of your own religion, because you tend to interpret your own religion in terms of facts - but if you read the other ones, you begin to get the message. Myth helps you to put your mind in touch with this experience of being alive. Myth tells you what the experience is." (from The Power of Myth)

"Freud has suggested that all moments of anxiety reproduce the painful feelings of the first separation from the mother - the tightening of the breath, congestion of the blood, etc., of the crisis of the birth. Conversely, all moments of separation and new birth produce anxiety. Whether it be the king's child about to be taken from the felicity of her established dual-unity with Danny King, or God's daughter Eve, now ripe to depart from the idyl of the Garden, or again, the supremely concentrated Future Buddha breaking past the last horizons of the created world, the same archetypal images are activated, symbolizing danger, reassurance, trial, passage, and the strange holiness of the mysteries of birth" (from The Hero with a Thousand Faces)

사랑의 첫번째 단계는 주인에 대한 하인의 사랑으로, 가장 낮은 단계의 사랑이다. ‘오, 주여. 당신은 내 주인이십니다. 나는 당신의 종이옵니다. 내가 무엇을 해야 할지 말씀해 주시면, 제가 그렇게 하겠나이다.’ 이것은 율법의 종교가 하는 방식이며, 그런 종교에는 수많은 계율들-십계명이니, 천계명이니, 만계명이니-이 있다. 이것은 두려움의 종교다. 여러분은 신의 존재에 대해 아직 자각하지 않은 상황이다.

- 조셉 캠벨 《신화와 인생》 p. 60

지난 번에 저자에 대한 조사를 한 적이 있어서

이번에는 원문으로 그의 목소리를 듣고 싶었다.

몇 가지 다른 책에서도 발췌를 해 보았다.

미술계에 샤갈이 있다면 철학계에는 죠셈 캠벨이 있다고 할 수 있을 정도로

아내에 대한 사랑이 컸던 것 같고 또 그에 대해서 고찰도 많이 한 것 같다.

신화를 통해서 그는 인간을 넘어서 초월적인 세계로 나아간 듯한 느낌을 받는다.

삶이 곧 글이라고 한 말은 아마도 진정성이 담긴 작가들을 만날 때마다 사실이구나라고 느끼게 된다.

살아 온 인생이 얼굴에서 보인다.

그 분도 분명 죽음을 맞이할 때에 편안하게 멋지게 맞이했을거라 생각해본다.

[지난 이야기에 이은 캠벨의 추가적인 이야기]

조셉 캠벨(Joseph Campbell)은 1987년 83세의 나이로 세상을 떠났다. 그의 일생은 그야말로 '신화에 대한 연구'로 요약할 수 있다. 어린 시절에 아버지를 따라 뉴욕 자연사 박물관을 찾았던 경험이 어린 그의 인생의 방향을 결정을 했다. 그 때 본 아메리카 인디언의 유물에 대한 관심으로 시작된 신화에 대한 그의 열정은 일생을 비교 신학과 비교 종교학의 연구에 몰두하도록 하는 밑바탕이 되었다. 생물학, 수학, 영문학, 중세문학 등 다방면의 학문을 전공했을 뿐만 아니라, 산스크리티어를 배우고 독일어와 불어를 유창하게 할 정도로 그는 타고난 학자였다.

내가 그에게 특히나 매력을 느낀 점은 그가 지독할 정도로 연구에만 몰두하는 순수하고 열정적인 학자라는 점도 있었지만, 정규학위과정을 무시하고 홀로 연구를 진행할 정도로 자신이 연구하고자 하는 분야에 대한 소신과 열정을 가지고 있었다는 점이다. 당시에는 별 다른 방법이 없었을지는 모르겠지만, 책에만 의존한 묵묵한 그의 연구 스타일 또한 마음에 들었다.

1929년 그는 유럽에서의 유학을 마치고 돌아온 후, 콜롬비아 대학에서 산스크리트어와 중세문학에 대한 연구 계획을 거절당하자, 학위과정을 포기하고 독자적인 연구를 진행하기로 결정한다. 이 후 5년 동안 캠벨은 하루 중 16시간의 시간을 4시간씩 네 단위로 구분하여 세 단위를 독서와 연구에, 한 단위를 휴식에 활용하는 생활을 철저하게 유지하며 고된 연구를 진행했다. 물론 자신은 절대 고되지 않았을 것이라는 것을 쉽게 짐작할 수 있다.

이후 캔터베리 스쿨을 거쳐, 사라 로렌스 대학교의 문학부의 교수가 된 뒤 신화에 대해 집중적인 연구를 시작했다. 그런 연구의 결과로 그의 저서 <천의 얼굴을 가진 영웅>이 탄생했다. 이후 모든 문화권의 신화 속에 숨겨진 신화의 원형을 찾아내고자 노력한 끝에 4부작으로 된 <신의 가면 The Mask of God>을 발표한다.

이 외에도 <신화의 힘>, <신화와 함께 살기>, <신화의 세계>, <애생수거위의 비행>, <신화 이미지> 등의 저서를 통해 왕성한 연구활동을 펴지다 1987년 하와이에서 세상을 떠나게 된다.

조셉 캠벨은 이 책에서 그가 말한 바와 같이 '천복'을 따르며 살아간 사람이다. 스스로 찾은 길에 대한 한 치의 의심과 두려움도 없이 묵묵히 자신의 길을 간 장인(匠人)이다.

"그가 우리에게 열어준 많은 가르침의 길 중 가장 중요한 것은 그 자신이 살았던 삶 자체의 진정성이다. 그는, 신화란 우리 심층의 영적 잠재력에 이르는 실마리이며, 신화야말로 우리를 기쁨과 환상, 심지어는 황홀의 세계에까지 이르게 할 수 있다고 믿는 한편, 우리를 그 세계로 불러들이기를 좋아했다. " ('신화의 힘'에서 빌모이어스의 서문 중 21p)

그의 사후에도 그의 이름으로 재단이 만들어져서 계속해서 운영되고 있다.

이곳에서 그의 강의록이나 기타 더 자세한 내용을 만날 수 있었다.

Joseph Campbell Foundation

In 1991, Campbell's widow, choreographer Jean Erdman, worked with Campbell's longtime friend and editor, Robert Walter, to create the Joseph Campbell Foundation. The mission of the foundation is to preserve, protect and perpetuate Campbell's work, as well as supporting work in his field of study.

Initiatives undertaken by the JCF include: The Collected Works of Joseph Campbell, a series of books and recordings that aims to pull together Campbell's myriad-minded work; the Erdman Campbell Award; the Mythological RoundTables, a network of local groups around the globe that explore the subjects of comparative mythology, psychology, religion and culture; and the collection of Campbell's library and papers housed at the OPUS Archives and Research Center (see below)

Joseph Campbell Foundation Site

http://www.jcf.org/new/index.php

대부분의 그에 대한 내용은 위키피디아를 참조했다. http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell

그에 대한 다양한 동영상 자료

http://www.youtube.com/watch?v=EKtZrJOyW9k&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VgOUxICCHoA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6Eoxt1hRm9c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2VG3BqYvDn4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SzhIQqVL6Vc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LOxlZm2AU4o&feature=related

이윤기(李潤基, 1947년 5월 3일~ 2010년 8월 27일)는 대한민국의 소설가이자 번역가, 신화학자이다.

1977년 중앙일보 신춘문예 부문에 〈하얀 헬리콥터〉가 당선되면서 등단했다. 1998년 중편소설 《숨은 그림 찾기》로 제 29회 동인문학상을 수상했다. 2000년한국번역가상을 수상하였고, 소설집 《두물머리》로 제8회 대산문학상을 수상하였다.

2010년 8월 27일 심장마비로 별세했다.

소설 및 산문집

장편소설 《하늘의 문》, 《그리운 흔적》, 《사랑의 종자》, 《뿌리와 날개》

중편소설 《진홍글씨》, 《숨은 그림 찾기》- 1998년 동인문학상 수상작

소설집 《하얀 헬리콥터》- 1977년 중앙일보 신춘문예 입선작, 《나비 넥타이》, 《두물머리》, 《노래의 날개》, 《내 시대의 초상》, 《시간의 눈금》

산문집 《무지개와 프리즘》, 《어른의 학교》, 《이윤기, 그리스에 길을 묻다》

번역서

《이윤기의 그리스 로마 신화》 - 2000년 대한민국 번역가상 수상작

셰익스피어 사랑시리즈 3부작 - 《한 여름밤의 꿈》, 《겨울 이야기》, 《로미오와 줄리엣》

움베르토 에코 - 《장미의 이름》, 《푸코의 진자》

《인간과 상징》

《천의 얼굴을 가진 영웅》

《변신 이야기》

《그리스인 조르바》

《양들의 침묵》

[마음을 무찔러드는 글귀]

머리말

종교 교의에 녹아들어 있는 진리는 대개가 변형된 데다 체계적으로 위장되어 있기

때문에 많은 사람들이 이것을 진리로 알아보지 못한다. (5)

-->그래서 달을 가리키면 달을 봐야지 사람들은 그 손가락만을 보고 진정한 의미를

찾지 못한 채 영영 헤매기만 한다. 그러다가 문득 하늘을 올려다보고 깨달음을 얻는 거겠지. 아직도 수많은 상징과 은유 속에서 진리의 미로를 힘들어 한다. 가짜와

진짜를 가려내는 혜안을 갖기 위해서는 어떻게 해야 할까? 위장막을 벗겨버릴 줄 알아야 한다.

이 책의 목적은 종교와 신화의 형태로 가려져 있는 진리를 밝히되, 비근한 실례를 잇대어 비교함으로써 옛 뜻이 스스로 드러나게 하는 데 있다. 옛

현자들은 말을 하되 언외의 뜻을 거기에다 실는 데 소홀함이 없었다. 따라서 그분들의 상징적 언어를 거듭읽되

그 가르침을 읽어내기 위해서는 고문집 편집자의 재주쯤은 갖추고 있어야 할 듯하다. 그러나 그러기 위해서는

우선 상징의 문법을 터득해야 할 터인데, 저자가 알기로는 이 문을 여는 열쇠로 정신분석학만한 현대적

길잡이는 따로 없을 듯하다. (6)

-->예전부터 정신분석학에 관심이 많았는데 캠벨도 이 이야기를 하니까 이 기회에 좀

더 깊이 있게 공부를 해보고 싶다는 생각을 해보게 된다. 수 많은 상징에 대한 해석의 열쇠가 될 수

있는 현대적 길잡이를 알고 싶다. 옛 뜻이 스스로 드러나게 한다는 것,

스스로 드러난다는 그 말이 참으로 좋다. 왜 바로 직접적으로 알려주지 않고 상징을 사용했을까.. 말하면 도가 아닌 노자의 도덕경과 같은 의미였을까 스스로 드러남을 택할 수 밖에 없는 진리의 존재성 때문일까

세계 각처에서 채집된 신화와 민간 전설을 한곳에 모아놓고 상징으로 하여금 스스로

입을 열게 하는 일일 듯하다. 이렇게 모아놓고 보면 그 유사성이 한눈에 두드러져 보이고, 여기에서 우리는 인간이 이 땅에 살면서 오랜 세월 삶의 길잡이로 삼아온, 방대하면서도

놀라우리만치 일정한 상태로 보존된, 바탕되는 진리와 만나게 된다.

(6)

--> 스스로 입을 열게하다. 다른 곳에서

왔지만 유사성을 띄고 있는 인간이기 때문에 필요한 길잡이들 그 유사성 속에 버릴 수 없는 진리가 있다. 껍데기는

벗겨지고 상징속에 숨어져 있던 열매를 맞볼 수 있었으면 한다.

진리는 하나되, 현자는 여러 이름으로

이를 드러낸다(7)

-->내가 예전부터 생각해오던 그 생각. 산을

오르는 길은 많으나 결국 그 끝에서 만나는 건 하나의 정상. 여러 예술로 다양하게 표현될 수 있지만

결국 그 나타냄의 뒷모습은 하나라는 것을 그 바탕의 기저를 읽어내고 싶다. 신화에 담겨져 있는 진리를

말이다.

*보통 저자들이 머리말은 책을 모두 쓰고나서 가장 나중에 작성을 한다고 한다. 그래서 더 세심하게 읽었다. 어쩌면 저자가 이 책속에서 하고 싶었던

이야기들의 총체를 담아낸 짧은 글이라고 생각이 들어서 말이다. 나중에 내가 책을 낼 때에도 이 머리말을

매우 신중하게 쓰게 될 것 같다. 신화의 본질과 그 진리 탐구에 대한 열정을 느낄 수 있다. 왜 읽어야 하는지를 알고 시작되는 독서는 더 흥미진진하고 더 그 눈길이 발랄해진다.

프롤로그

원질신화 (The Monomyth)

1. 신화의 꿈

변화 무쌍한 듯하지만 실은 우리가 일상적으로 만나는 이야기의 일정한 패턴을 따르고

있다는 것이다. (13)

이런 이야기들은 우리에게 도전적이리만치 끈질긴 암시를 던진다. 말하자면, 아무리 읽고 들어도 이런 이야기는 결코 끝나는 법이 없다는

암시다. (13)

신화는, 다함없는 우주 에너지가 인류의

문화로 발로하는 은밀한 통로라고 말해도 지나친 말은 아닐 것이다. 종교, 철학, 예술, 선사 인류

및 유사 인류의 사회적 양식, 과학과 기술의 으뜸가는 발견, 바닥째

흔들어 수면을 엎어버리는 꿈, 신화의 불가사의한 고리.. 모두가

이 은밀한 통로를 지나 인류의 문화로 현현한 것들이다. (14)

--> 표면으로 드러나는 것만을 볼 것이 아니라 그 기저에 흐르는 은밀함을 읽어내야

한다. 화려한 현상 뒤에 가려져 있는 그 에너지를 읽어내야 한다. 꿈과

불가상의함이 뒤엉켜있는 인류의 무의식 그리고 영혼의 힘.

신화의 상징은 영혼의 부단한 생산물인데, 이

하나하나의 상징 속에는 그 바탕의 근원적 힘이 고스란히 그대로 보존되어 있다.(14)

신화는 왜 어느 곳에서 채집된 것이든 그 다양한 의상 아래로는 똑같은 얼굴을

하고 있는 것일까? 신화는 무엇을 가르치고 있는 것일까?(14)

제대로 된 일반 신화학은 없어도, 사사롭고

드러내어 인정받지 못한 미성숙 단계에 있다 뿐이지, 그래도 우리의 내부에는 속으로 알찬 꿈의 판테온이

있다. (15)

무의식은 꿈을 통해서, 혹은 벌건

대낮에, 아니면 정신 착란을 이용하여 갖가지 부질없는 몽상과 기이한 상념과 공포와 정신을 어지럽히는

허상을 마음으로 올려보낸다. 인간이라는 왕국에서 우리가 의식이라고 부르는, 비교적 깔끔하고 비좁은 처소의 바닥 밑으로는 뜻밖에도 알라딘의 동굴이 뚫려 있다. 여기에는 보물뿐만 아니라 위험하기 짝이 없는 꼬마 정령, 그리고

우리로서는 생각해본 적도 없거나 감히 우리 일상의 삶으로 통합하지 못했던, 불편한 혹은 억압당한 심리적인

힘이 도사리고 있다. 이러한 것들은 우리에게 감지되지 않는 채 그대로 눌러 있지만, 혹 한마디 말, 주위의 냄새, 차

한 잔의 맛, 또는 어느 사람의 시선에 촉발되면 무서운 사신으로 우리 머릿속에 나타나기 시작한다. 무섭다고 하는 까닭은, 이것이 우리 자신과 우리 가족의 안전을 도모하는

질서의 바탕을 위협하기 때문이다. 그러나 자기의 발견이란, 소망스럽고도

무서운 모험의 영역을 여는 열쇠를 가져다준다는 의미에서보면 참으로 매력적인 것이기도 하다. 우리가 지었고, 우리가 그 속에 살고 있고, 우리가 내적으로 지니고 있는 세계의

파멸.....그러나 파멸이 끝난 다음에는 보다 대담하고, 깨끗하고, 보다 푸짐한 인간적인 삶으로의 눈부신 재건, 이것이 바로 우리 속에

내재하는 신화적 영역에서 오는 이 심란한 밤손님의 유혹이며, 약속이며,

공포인 것이다. (21)

-->질서의 바탕을 위협하기 때문에 무섭다고 한다.

하지만 이 모험의 영역을 겪어내지 않고서는 진정한 삶에의 의미를 찾을 수 있을까? 소명을

알 수 있을까? 유혹이라고 표현하면 왠지 하지 말아야 하는 것을 매력 때문에 하게 되는 것 같지만, 실상 어쩌면 신화는 인간적인 삶으로의 눈부신 재건을 돕기 위한 필연인 것이다.

그 약속에서 공포를 보던 눈부신 재건을 보던 그것은 한 번쯤 우리에게 다가온다.

무서운 용을 죽일 수 있는 빛나는 마법의 칼이 어디 있는지 알려주고, 영웅을 기다리는 신부와 보물이 쌓여 있는 성이 어디 있는지 가르쳐주며, 영웅의

치명적인 상처에다 고약을 발라주고, 마침내 원수를 물리치고는 어느 황홀한 밤에 모험을 떠난 길을 되짚어

정상적인 생활이 기다리는 세계로 돌아오게 한다. (21)

-->의사나 노현자는 이렇게 영웅을 영웅에의 길로 인도하며 다시금 돌아올 수 있도록

도와주는 역할을 한다. 영웅의 여정의 끝은 항상 정상적인 생활로 다시 돌아오는 것이 중요하다는 것이다.

상당수의 제의적 시련과 이미지가, 정신

분석을 의뢰한 환자가 유아기 고착 상태를 떨치고 미래를 향해 발돋움을 시작하는 순간 꿈에 나타나는 이미지와 일치하고 있다는 점이다. (22)

신화와 제의의 주요 기능은, 과거에다

묶어두려는 경향이 있는 인간의 끊임없는 환상에 대응하여 인간의 정신을 향상시키는 데 필요한 상징을 공급하는 것이다. 어쩌면 우리 내부에 있는 타락의 길을 버리고 영험적인 정신의 도움을 따르게 하는 우리 내부의 고차원적인 신경증인지도

모르겠다. 우리는, 아직도 남아 있는 유아기의 이미지에 발목이

잡혀 있고, 따라서 어른으로 가는 길을 애써 쫓으려 하지 않는다.

(23)

삶의 목표가 어른이 되는데 있지 않고, 청년으로

머물러 있는 데 있으며, 어머니로부터 떨어져 나오는데 있지 않고, 어머니와

유착되는 데 있다고 믿는 현상이 그것이다. 그래서 남편들은 소년 시절이라는 이름의 신전에서, 아들에 대한 부모의 소원이던 법률가, 실업가, 혹은 지도자를 섬기고 있는가 하면, 아내들은 결혼한 지 14년, 두 아이를 낳아 길러놓고도 여전히 사랑 타령이나 하고 있다. (24)

-->독립하여 스스로의 삶을 살아가지 못하는 청년들이 얼마나 많은가. 삶에 대한 책임을 타인으로부터의 의무로 전가하려는 모습이 안타깝다. 자신의

삶이 아니라 누군가에 의한 삶에서 벗어날 때 스스로 어른이 되어갈 때에 비로소 이 삶의 의미를 보다 절실하게 느낄 수 있을 것이다. 여전히 사랑타령이나 한다는 말이 아프게 콕 찌른다.

우리는 자궁이라는 이름의 무덤 tomb of

the womb에서 무덤이라는 이름의 자궁 womb of the tomb까지 완전한 순환

주기를 산다. (25)

--> 융에 따르면 유아기와 사춘기를 지나서 인생의 오후에 해당하는 죽음의 시기로의

전환. 그래서 다시 태어나는 무덤이라는 이름의 자궁으로의 전화에 대해서 주목해야 한다.

나 개인을 괴롭혔던 전혀 예측할 수 없는 위험한 모험에의 두려움을 돌이켜볼 때, 결국 우리가 발견하는 것은 유사 이래 이 세계 방방 곡곡, 그리고

문명의 갖가지 위장 아래서 남녀가 더불어 경험한 일련의 상투적인 변신 이야기 standard

metamorphoses일 뿐이다.

발명이란 참으로 요사한 것, 미궁을

완성한 다이달로스는 입구를 찾아 밖으로 나올 수 없었다. (27)

--> 자승자박, 스스로 만든 꾀에 스스로

넘어가는 상황.

수소의 재등장은, 맡은 역할의 기능에

대한 철저한 복종을 상징했던 것 같다. (27)

전통적인 통과 제의가 개인에게 과거를 향해서는 죽고 미래를 향해서는 거듭 날

것을 가르쳤듯이, 저 왕위 서임 의식은 그의 개인적인 성격을 벗기고 신명이라는 망토를 입혀주었다. 이것은 장인에게나 왕에게나 마찬가지였다. 그러나 제의를 거부하는

신성 모독 행위로 개인은 사회라고 하는 거대한 조직으로부터 하나의 단위로 떨어져 나오게 되었다. 이

하나가 부서져 여럿으로 분열하면서 각개 충동(서로 자신을 억제할 수 없는)로 치달았다. 이렇게 되면 이를 통제할 수 있는 길은 힘뿐이다.(28)

권력 망자 (tyrant-monster)그는

막대한 재산의 소유자다. 그는 <내 것>이라는 탐욕스러운 권리에 걸신들린 괴물이다.(28)

아무리 세상에선 성공을 거두었을지라도 사실은 자신과 이 세계에 종말을 고하는

사자다. (28)

영웅이란, 스스로의 힘으로 복종(자기 극복)의 기술을 완성한 인간이다. 그렇다면 무엇에 대한 복종인가? 이것은 바로 오늘날 우리가 우리

자신에게 물어야 하는 수수께끼이며, 영웅의 바탕되는 미덕과 역사적 행위가 풀었어야 하는 문제다.(29)

오직 탄생(낡은 것의 새로운 태어남이

아닌, 새로운 것의 탄생)만이 죽음을 정복할 수 있다. 죽음의 끈질긴 재현을 저지하기 위해서는 영혼의 내부에, 사회적인

무리의 내부에 끊임없는 <탄생의 재현

plingenesia>(우리가 이 땅에서 오래 잔존하게 되어 있다면)이 있어야 한다.(29)

-->죽음을 정복한다는 것, 살아있어도

죽음과 다른 상태에서 벗어날 수 있는 방법은 제대로 죽고서 다시 태어나는 방법 밖에는 없다. 완전한

죽음뒤에는 새로운 탄생이 기다리고 있다. 탄생의 재현이 죽음의 순간마다 계속된다면 그 삶은 늘 새로운

삶이 될 것이다.

우리가 할 수 있는 일은 십자가에 달렸다가 부활하는 길 뿐, 갈가리 해체되었다가 재생하는 길뿐이다.(29)

--> 해체와 부활

창조 작업의 회복을 가능케 하기 위해서는 정신적으로 보다 높은 차원을 위한 위기가

따르는데, 토인비 교수는 이 위기를 묘사하는 데 <해탈 detachment>과 <변용 transfiguration>이라는 용어를 사용하고 있다.(30)

첫단계, 즉 해탈 혹은 물러섬withdrawal 과정은, 외적인 세계에서 내적인 세계로, 대우주에서 소우주로 그 중심을 dhfarladmfhTJ, 황무지의

절망에서 내부에 존재하는 영원히 평화로운 영역으로 물러섬으로써 이루어진다. (30)

-->유아기의 무의식으로의 퇴행

우리가 잠잘 때 들어가는 곳이 바로 이 영역인 것이다. 우리는 이 영역을 평생토록 우리 내부에 간직한다. 우리 유아기의

도깨비들과 은밀한 협력자들, 어린 시절의 마법이 모두 여기 에 있다.

보다 중요한 것은 어른이 되어도 의식할 수 없는 삶의 잠재력, 우리들 자신의 또 한 부분이

여기에 있다는 것이다. 이 황금의 씨앗은 마르는 법이 없다. 우리가

상실해 버린 이 전체성의 일부라도 나날의 현실로 끌어올릴 수 있다면 우리의 능력은 놀라운 수준까지 신장될 것이며,

아울러 생기 넘치는 재생의 순간을 체험하는 것도 가능하다. 우리는 더 높이 솟아야 한다. 우리 자신은 물론, 우리 세대, 나아가서는

우리의 문명 시대가 잊어버리고 있던 것들을 얼마간이라도 건져올릴 수 있다면 우리는 저 위대한 천품의 시혜자, 시대의

문화 영웅(한나라뿐만이 아닌 세계 역사상의 귀인)이 될 수

있을 것이다. (30)

--> 내 안의 어린아이를 만나는 경험을 하고나면 생기 넘치는 순간을 만날 수 있다. 사랑이 유치하다는 것도 진정한 사랑 안에는 자신안의 어린아이가 살아나오는 순간들이 있기 때문이다. 오호.. 멋지구나 시대의 문화 영웅이라니. 유아기의 무의식으로 여행을 떠나보자.

영웅이 첫단계에서 하는 일은, 하찮은

세상이라는 무대로부터 진정한 어려움이 도사리고 있는, 심성의 인과가 시작되는 곳으로 물러앉는 일이다. (30)

융의 소위 <원형 심상 archetypal images>과의 동화 작용을 시도한다. (31)

힌두와 불교 철학에서는 이 과정을 <비베카 viveka> 즉 분리 discrimination의 과정이라고

한다. (32)

꿈은 인격화한 신화고 신화는 보편화된 꿈이며,

꿈과 신화는 상징적이되, 정신 역학의 동일한 일반적 시각에서 보아 그렇다. (33)

따라서 영웅은 과거 개인적, 지방의

역사적 제약과 싸워 이것을 보편적으로 타당하고 정상의 인간적인 형태로 환원시킬 수 있었던 남자와 여자를 일컫는다.

그런 사람의 상상력과 이상과 영감은 태고적부터 인간의 생명과 사상의 원천에서 비롯된다. 그래서

영웅은, 현재의 붕괴되어 가는 사회나 정신에 대해서가 아니라 사회 재생의 심원한 원리에 대해 많은 것을

시사한다. 영웅은 현대인으로 죽었지만 영원하나 인간 (완전하게

되되, 특이하지 않은 우주적 인간)으로 다시 태어났다. 따라서 두 번째 엄숙한 과업과 행위는다른 모습으로 우리에게 다가와 재생의 삶에 대해 그가 배운 바를 가르쳐주는

것이다.(33)

--> 사회 재생의 심원한 원리가 무엇일까 인간의 생명과 사상의 원천을 영웅들의 상상력과

이상과 영감을 통해서 마주한다.

우리는 혼자서는 이 모험길에 들어서지 못하고 있다. 모든 시대의 영웅들은 우리에 앞서 미궁으로 들어갔고, 미궁의 정체는

모두 벗겨졌으며 우리는 단지 영웅이 깔아놓은 실만 따라가면 되는데도 그렇다. 추악한 것이 기다리고 있다고

생각하는 곳에서 우리는 신을 발견할 것이고 남을 죽일 수 있다고 생각하던 곳에서 우리는 우리 자신을 죽일 것이며 밖으로 나간다고 생각하던 곳을

통해 우리는 우리 존재의 중심으로 들어갈 수 있을 것이고 외로우리라고 생각하던 곳에서 우리는 세계와 함께 하게 될 것이다(39)

--> 한 참을 응시하던 문장이다. 모험길

앞에서 주저주저하는 모습의 나를 보는 것 같은 느낌이 들어서 위안이 되었던 것 같다. 용기를 주는 주술

문 같다. 그 너머에는 우리가 상상하지 못하던 것들로의 연결이 기다리고 있다는 것. 인디아나 존스의 성배를 찾아서를 보면 투명한 다리를 믿고 건널때에 비로소 그 다리가 드러나는 것처럼 말이다. 그 때의 가슴 두근거림이 이 문장을 읽어내면서도 느껴졌다.

2. 비극과 희극

<행복한 가정은 모두 비슷비슷하다. 불행한

가정은 각기 그 나름의 이유로 불행하다>(39)

그리스의 비극과 마찬가지로 현대의 소설도 의절의 비의를 찬양하고 있는데, 그것은 바로 시간 속에 있는 인생이다. 해피 엔딩은 허위 진술로

경멸을 당하는데, 이는 우리가 알고 보아온 한, 이 세계에는

하나의 종말, 즉 죽음, 붕괴, 의절, 그리고 우리가 사랑하던 형태가 사위어감에 따라 일어나는 우리

마음의 십자가가 있을 따름이기 때문이다. (39)

연민이란, 인간의 고통 중 엄숙하고

부단한 것에 마음을 빼앗기게 하고, 이를 고통받는 사람과 하나가 되게 하는 감정이다. 공포는 인간의 고통 중 엄숙하고 부단한 것에 마음을 빼앗기게 하고 이를 보이지 않는 원인과 하나가 되게 하는

감정이다. (40)

비의적 연극에서, 명상하는 정신은, 죽을 팔자를 타고 태어난 육체가 아니라, 한동안 육체에 깃드는 영속적인

생명의 원리와 합일하며, 실재가 허깨비로 분장(고통 받는

자와 보이지 않는 원인으로)하고 있을 동안, <인간의

얼굴을 일그러지게 하던 비극> 이 우리 필멸의 육체를 찢고 해체할 때, 우리들 자신은 바로 그 밑 바닥으로 녹아 들어간다. (40)

시공의 제약이 있는 세계에 살고 있는 인간의 하찮은 논리와 정서적 집착으로 찾아드는

죽음, 우리들이 흙으로 돌아가려할 때 비로소 온몸을 흔들면서 승리의 찬가를 부르는 보편적 생명에 대한

이러한 재인식, 이 생명을 향한 우리의 가파른 중심 이동, 그리고 <운명에의 사랑 amor fati>, 즉 필멸의 운명에

대한 사랑, 이런 것들이 비극적 예술의 체험을 구성한다. 그

기쁨, 구원의 황홀은 바로 그 안에 있다.(41)

현대 문학은 우리들 앞에, 우리들

주위에, 우리들 내부에 지천으로 널려 있는 참담하게 부서진 형체를 직시할 용기와 눈길을 부여하는 데

크게 기여하고 있다. (41)

동화,신화, 그리고 영혼의 신곡에 나오는 해피앤딩은 모순이 아닌 인간의 보편적 비극의 초절성으로 읽히어야 한다. 객관적 세계는 과거의 형태 그대로이나 주관이 강조되면서부터는 볂셩된 것처럼 보인다. 과거에는 삶과 죽음이 투쟁하던 곳에서 이제는 영속적인 존재가 그 모습을 드러낸다. (42)

비극이란 형체의 파편이며 형체에 대한 우리의 애착이다. 희극은, 정복할 수 없는 삶에 대한 거칠고, 방만하고, 꺼질 줄 모르는 환희다.

따라서 이 양자는 양자를 서로 보듬고 서로를 엮는, 단일한 신화적 주제와 경험을 나누는

용어다. 비극과 희극은, 삶을 계시하는 전체성을 본질로 공유하며

죄악(신의 의지에 대한 거역)과 죽음(필멸의 형태에의 동화)의 오염으로부터 정화(katharsis, purgatorio)되고자 하는 사람이면 누구나 알고 사랑해야 하는 하강과 상승 kathodos and anodos인 것이다.(43)

--> 비극과 희극에 대해서 이렇게 아름답게 표현한 건 처음 봤다. 우리들의 슬픔의 기원이 파편에 대한 애착이라는 것도 사실 불교적으로 애착심이 고통을 수반한다는 이야기와 일맥

상통하는 것 같다. 더 큰 삶의 전체성을 보지 못하고 하나의 단편적인 사실에 집착하는 것으로부터의 괴로움

말이다. 희극이란 꺼질 줄 모르는 환희라는 것도 멋지다. 정화하며

사랑해야하는 하강과 상승.. 그 안에서의 평정심이 곧 삶이다.

모든 것은 변하고 있으나, 아무것도

죽지는 않는다. 영혼은 여기저기를 방황하다 마음에 드는 뼈대를 취한다....

따라서 한번 존재한 것은 다시 존재하지 않고, 존재하지 않았던 것은 존재하게 되니, 모든 운행의 주기는 반복한다. (43)

이 몸뚱이는 죽어 없어지지만 이 몸 속에 와 계시는 실재self는 영원하며, 불멸이며, 무한이니라 (43)

신화와 동화 고유의 사명은, 비극에서

희극에 이르는 어두운 뒤안길에 깔린 특수한 위험과 그 길을 지나는 기술을 드러내는 일이다. (43)

이 땅에 이러저러한 일이 있기 전에 보다 중요하고 보다 본질적인 것이, 우리가 알고 있고 더러 꿈속에서 찾아가기도 하는 미궁 안에서 일어났어야 했다는 것이다.(43)

공포는 눈앞에 여전히 보이고, 고뇌의

울부짖음은 여전히 귀에 들리나, 삶은 모든 것을 채우고, 모든

것을 견디는 사랑과 정복되지 않는 힘의 자각으로 다시 생기를 얻는다. 여느 때에는 막막한 물질로 뒤덮인

생명의 심연에서 보이지 않게 타오르던 불길이 요란한 소리와 함께 빛이 되어 비치기 시작한다. (44)

행복한 가정이 다 그렇듯이, 소생한

신화와 세계는 비슷한 모습을 보인다 (44)

영웅은 일상적인 삶의 세계에서 초자연적인 경이의 세계로 떠나고 여기에서 엄청난

세력과 만나고, 결국은 결정적인 승리를 거두고, 영웅은 이

신비스러운 모험에서, 동료들에게 이익을 줄 수 있는 힘을 얻어 현실 세계로 돌아오는 것이다. (45)

프로메테우스는 하늘로 올라간 신들로부터 불을 훔쳐 지상으로 내려왔다. 이아손은 바위가 서로 부딪치는 험로를 지나고 불가사의한 바다로 항해하여 황금 양털을 지키던 용을 꺾고는 양털과, 찬탈자로부터 왕위를 빼앗을 수 있는 힘을 가지고 귀향했다. 아이네이아스는

저승으로 내려가 죽음의 강을 건넌 다음 삼두구 케르베로스에게 미끼를 던져 환심을 사고는 죽은 아버지의 망령을 만났다. 그는 모든 것, 가령, 사람들의

운명, 개국 직전에 있던 로마의 운명, 그리고 <무거운 짐을 피하거나 견딜 수 있는 방법>까지도 알게

된다. 그는 상아문을 통해 다시 이승의 삶으로 돌아왔다. (45)

그는 정각을 이루지 않으면 일어나지 않으리라고 굳게 결심하고 그 보리수 아래, 부동의 자리 immovable spot에 앉았다. 곧 사랑과 죽음의 신 카마 마라가 다가왔다. (46)

-->늘 굳은 결심을 하고나면 마가 찾아오게 마련이다. 그래서 아마도 부동의 자리라고 표현을 했나보다.. 그러한 수많은

마들을 넘어서 정각을 이루기까지의 어려움을 나타내기 위해서 말이다.

세계의 모든 신들은 꽃가지를 뿌렸다.

-->정각을 깨친 뒤의 모습

인과를 깨쳤다.

-->인연의 끈으로 연결되어 있는 우리들의 세계

자신이 깨친 도리 path를 전파하기로

작정하고는, 자신이 속인들과 함께 살던 도시로 돌아가 정도의 법이라는 귀한 은혜를 두루 전파했다 (48)

-->영웅이 모험을 떠나는 순간도 대단한 용기와 결단이 필요하지만 정각 이룬뒤에 다시

이 세계로 돌아오는 그 순간에도 또한 매우 큰 결단이 필요해 보인다. 홀로있음의 아름다움과 고요함을

즐기고 싶은데 다시 이 세계로 돌아와 자신이 깨달은 바를 나눈다는 것은 정말이지 보살의 도가 아니고서는 하기 힘든 일일 것이기 때문이다.

곧 알게 될 테지만, 대양을 방불케하는

동양의 광대한 이미지로 표현되든, 그리스의 웅장한 서사시로 표현되든,

아니면 장엄한 성서의 이야기로 표현되든, 영웅의 모험은 위에서 말한 got 단위의 패턴, 다시 말하면,

세계로부터의 분리 힘의 원천에 대한 통찰, 그리고 황홀한 귀향의 패턴으로 이루어진다. (50)

진정한 창조 행위는 죽어가는 것으로부터 세상으로 무엇인가를 가져오는 행위로 표현되며, 영웅의 부재중에 무슨 일이 일어나든, 그가 거듭난 자, 위대한 자, 창조력을 얻어 돌아오는 자로 만들기 위해서는 인류 역시

한 목소리가 된다. (50)

다시 찾은 유아기의 행복 (51)

회귀와 사회와의 재통합은 정신 에너지가 세계로 흘러들어오는 연속적인 순환에 있어서

없어서는 안 될 과정이고, 영웅이 속한 사회의 입장에서 보면 영웅의 오랜 후퇴에 대한 변명이 되나, 영웅 자신에게는 가장 어려운 필요 조건이 될지도 모른다. 왜냐하면, 영웅이 부처처럼 승리를 거두고 완전한 정각 상태에 들어버린다면 이 경험의 만족감이 세상의 슬픔에 대한 그의

기억과 흥미와 희망을 없앨 위험이 있기 때문이다.혹은 경제적인 문제에 발목을 잡힌 사람들에게 이 깨달음을

전하기가 너무 어려울 것이기 때문이기도 하다. (51)

우주 발생적 순환은 모든 나라의 신성한 문헌에 놀라울 정도로 유사하게 그려지고

있고, 그것은 영웅의 모험에 새롭고 흥미로운 전기를 부여한다. 돌이켜보면, 모험적인 여행은 성취하기 위한 노력이 아닌 재성취하기 위한 노력, 발견하기

위한 노력이 아닌 재발견하기 위한 노력이었던 듯하다. 영웅이 애써 찾아다니고 위기를 넘기면서 얻어낸

신적인 권능은 처음부터 영웅의 내부에 있었던 것으로 드러난다. 그는 자신이 누구인지 알게 된 <왕의 아들>이고 그는 이로써 자기의 실제적 권능을 행사하기

시작했다. <신의 아들>은, 이 이름이 얼마나 의미 심장한지 알게 된 것이다. 이런 시각에서

보면 영웅은, 우리 모두가 내장하고 있되 오직 우리가 이 존재를 발견하고 육화시킬 때를 기다리는 신의

창조적, 구원적 이미지의 상징이다. (54)

--> 스승을 찾아서 한 참을 헤매일 때에 난 한 스님에게서 답은 네 안에 있다라는

이야기를 들은 적이 있다. 너무나 흔한 이야기여서 허탈한 마음을 안고서 올라온 기억이 나는데 영웅의

여정 속에서 결국 그 실제적 권능은 자신안에 있다는 것을 여기서도 마주하게 되니 참으로 놀랍다.

나는 본질적으로 인간이며 신의 은총을 입음으로써 신이라 (55)

나는 너고, 너는 나다. 네가 어디로 가건 나는 거기에 있다. 나는 없는 곳이 없으니, 원하면 언제든지 나를 찾으라. 나를 찾는 것은 곧 너를 찾음이다. (55)

이 둘 (영웅과 그의 궁극적인 신, 찾는 자와 찾아지는 자)은 결국,

이 세계의 신화에 다름 아닌 단일한 유형적 신비의 표리로 받아들여진다. 위대한 영웅은 위대한

행적을 통해, 이 다양한 얼굴이 사실은 하나임을 알고, 또

남들에게 알리게 된다. (55)

4. 세계의 배꼽

영웅의 성공적인 모험의 의미는 생명의 흐름을 풀어 다시 한 번 세계의 몸 속으로

흘러들게 하는 데 있다. 이 흐름의 기적은 물리적으로 음식물의 순환,

역학적으로는 에너지의 흐름, 영적으로는 은총의 현현을 나타내는 듯하다. 이러한 이미지는 단일한 생명력의 세 단계에 걸친 압축을 나타내면서 다양하게 변한다. (55)

--> 결국 해체가 되었다가 다시 태어나는 것이다. 지금의

나를 부여잡고 있으면 새로운 완전한 탄생은 기대하기 어렵다. 모든 것을 버렸다가 완전히 새로운 생명을

얻는 것. 그러한 은총이 바로 영웅의 여정 끝에서 기다리고 있는 모습일 것이다.

은총, 양식, 에너지.... 이러한 것들은 나날의 삶이 있는 이 땅으로 내려오는데, 이것들이 내려오지 않으면 살아 있는 것들은 죽을 뿐이다.(58)

신의 화신으로서의 영웅은, 영원의

에너지가 시간성 안으로 흘러드는 배꼽, 즉 세계의 배꼽이기 때문이다.

따라서 세계의 배꼽은 연속적인 창조의 상징, 모든 사물 안에서 약동하는 소생의 연속적인

기적이 일어나게 하는 세계 보존의 신비인 것이다. (58)

높은 산에 올라 주위를 둘러보면, 하늘이

사방에서 땅을 감싸고 있음을 볼 수 있을 것인즉, 바로 하늘이 감싸준 이 둥근 공간 안에 사람이 사는

것이다. 그러므로 우리가 그린 것은 단지 둥지일 뿐만이 아니라 티라와-아티우스께서

모든 사람이 살 수 있게 만들어주신 원을 나타내는 것이다. 원은, 또

친척, 부족, 종족을 대신 나타내기도 한다. (59)

세상이 창조될 당시, 너무 큰 힘은

쓰지 못하게 되어 있었다. 티라와-아티우스, 즉 괴력은 사람 가까이로 올 수 없었고 사람 눈에 띄거나 느껴질 수도 없었다.

그래서 큰 힘은 누구나 쓸 수 없었다. 괴력은 인간과 티라와를 중재하게 되어 있었다. (59)

너희가 행하는 바 진리를 보여줄 수 있는 분은 그분이기 때문이다. 부연하거니와, 큰 사원은 어디에늗 세워질 수 있다. 결국, <전체>는

도처에 있으며, 도처가 권능의 자리일 수 있기 때문이다. 신화에서는

한 자락 풀잎도 구제자의 모습을 가릴 수 있고, 이 방랑하는 구도자를 구도자 자신의 가슴에 있는 지성소(Sanctum Sanctorum)로 인도할 수 있는 것이다. (62)

--> 문득 올려다 본 자리에서 득도하는 경우가 많이 있다. 브레히트도 하나의 모래알에서 영원을 본다고 하였다. 이 모든 것이

전체성이고 신의 모습이라는 것이다. 깨인 눈으로는 그 모든 것이 새롭게 보일 테고 그렇지 않으면 모두가

파편적인 이미지들로 나뉘어서 보일테지.

따라서 세계의 배꼽은 도처에 있다 (62)

그들은 인간의 가치 척도를 저만큼 앞지른다. 마찬가지로, 신화도 위대한 영웅을 위대한 도덕가로는 다루고 있지 않다. 미덕

역시, 최고의 직관 앞에서는 케케묵은 훈장의 읊조림이지 다른 것이 아니다. 직관은 짝짝으로 된 상대적 반대 개념을 초월한다. 미덕은 자기 중심적이

자아를 완화시켜 범개인적 중심성을 지향하게 한다. 하지만 이런 일이 가능했다면 고통이나 쾌락, 미덕이나 악덕, 우리의 자아 혹은 남들의 자아는 무엇이라는 말인가? 초월적인 힘은, 이 모든 것을 통하여 모든 것 안에 사는 자, 모든 것 안에서 훌륭한 자, 모든 것 안에서 우리의 섬김이 타당한

자에게 감득되는 것이다. (62)

--> 직관의 중요성. 범개인적 중심성의

지향. 악덕이나 미덕 모두 직관을 통한 것이 아닌 자신의 기준이 남아 있는 상태이다. 그러한 틀을 벗어난 모습 속에서 우리는 섬김이 타당한 자를 만날 수 있게 된다. 너와 내가 사라진 자리.

닮지 않은 것이 상합하고, 서로 다른

것에서 가장 아름다운 조화가 이루어지며, 모든 것은 다툼에 의해 생겨난다. (62)

신화의 제신이 웃는 웃음은 적어도 현실 도피자의 웃음이 아니라 삶 자체만큼이나

무자비한 웃음이다. 우리는 이것을 신, 즉 창조자의 무자비함이라고

보아도 좋을 듯하다. 이런 의미에서 신화는 비극적인 자세를 신경질적인 것으로, 도덕적인 판단을 근시안적인 것으로 보이게 만든다. 그러나 이 무자비함은, 우리가 보는 모든 것이 고통에 의해서는 손상되지 않는 끈질긴 힘의 그림자이지 다른 것이 아니라는 언질로 균형을

회복한다. 그러므로 이야기란 무자비하면서도 공포를 느끼게 하지 않는다.

요컨대 제때에 나고 죽는, 자기 중심적이며 투쟁하는 자아를 응시하는 탁월한 정체 불명의

기쁨으로 가득 차 있는 것이다. (65)

제1부

영웅의 모험

1. 출발 Departure

직심스럽게 빌면 더러 이루어지는 것도 있던 시절에

--> 표현이 참 멋스럽다. 지금은 그런

직심스런 마음이 사라졌다는 것인지 아니면 그런 신비와 마법은 사라진지 오래라는 의미인지...

이러한 실수는 우연히 생긴 것이 아니다. 그것은

욕망과 갈등이 억압된 결과 나타난 것이다. 그것은 부지중에 표출된, 삶의

표면에 잡힌 주름이다. 그리고 이 주름의 골은 매우 깊다. 영혼

그 자체만큼이나 깊다. 실수는, 운명의 시작에 해당되는 수도

있다. (71)

--> 운명을 바꾸는 실수. 계기. 삶의 표면에 잡힌 주름은 결국은 다양한 방식으로 표출된다. 그것은

부지중에 나타날 수도 있고, 특히 억압의 정도가 심한 경우는 살짝 건드렸을 때에도 때가 도래하면 터지는

꽃봉오리처럼 만개해 버리는 것이다.

크든 작든, 삶의 단계나 정도가 어디에

이르러 있든, 이러한 소명은 언제나 변용의 신비 mystery of

transfiguration 완성되면 곧 죽음과 탄생에 이르는, 정신적 통과 의례 혹은

순간을 개막한다. 지금까지의 삶의 지평은 이제 너무 웃자라, 낡은

개념과 정서 패턴은 몸에 맞지 않는다. 바야흐로 또 하나의 문턱을 넘어야 할 때가 도래한 것이다 (72)

이러한 소명을 받는 장소로 전형적인 곳은 깊은 숲속, 큰 나무 아래, 샘가... 운명의

힘을 전하는 전령관은 혐오감을 주는 참으로 하찮은 모습으로 나타난다. 우리는 이러한 상황을, 세계의 배꼽에 대한 상징으로 인식한다. (72)

분리와 탄생의 순간은 불안을 야기시킨다. 부왕과

함께 누리던 특권과 행복으로부터 떨어져 나오려는 왕의 자식의 경우든, 에덴 동산의 낙원을 떠날 만큼

성숙한 신의 딸 이브의 경우든, 사바 세계의 마지막 지평을 뛰어넘는 순간의 전심 전력하는 미래 부처의

경우든 위험, 안신 입명, 시련과 극복, 그리고 탄생이라는 신비의 기이한 신성을 상징하는 원형 이미지는 똑같다.

(73)

--> 그러한 불안을 넘어서야 한다. 영웅으로의

길이 쉬웠다면 영웅이라는 말조차 없었겠지. 특권과 행복을 놓아버릴 수 있는 용기. 그 뒤에 있을 더 큰 영광을 생각하고 뛰어드는 그 한생각을

꿈꾼다.

모험에의 소명을 알리는 전령관, 혹은

고지자는 어둡고, 징그럽고, 무섭고, 세상의 버림을 받은 존재인 것이 보통이다. 그러나 이 길을 따르면, 길은 낮의 벽을 통해 보석이 빛나는 밤으로 열린다. 혹 전령관은

우리 내부의 억압된 본능적 다산성의 상징인 야수(동화에서처럼) 또는

미지의 베일에 가려진 신비스러운 존재로 나타나기도 한다. (75)

꿈에서든, 신화에서든 갑자기 한 사람

생애의 새로운 시대, 새로운 단계를 암시하면서 이런 모험에 등장하는 인물은 더할 나위없이 매력적인 분위기를

갖는다. 주인공이 필연적으로 맞서야 하는 무의식적으로는 상당히 익숙해져 있는(의식적으로는 알지도 못할뿐더러 놀랍고 무서운 존재로 여겨지는) 이

인물은 자기 정체를 밝힌다. 그리고 이때, 주인공은 이전에

자신이 의미를 부여하던 사물이 이제 무가치하게 되어버리는 상황을 경험한다. (77)

일상의 생활로 되돌아오나, 생의 의미는

느끼지 못한다. (77)

태어난다는 게 부끄럽구나. 태어난

사람이면 누구나 늙어야 하다니 (78)

이 신화적 여행의 첫 단계(우리는

이를 <모험에의 소명>으로 불렀다)는, 운명이 영웅을 불렀고, 영웅의

영적 중심이 그가 속한 사회에서 미지의 영역으로 옮겨졌음을 암시하고 있다. 낙원일 수도 있고 위험의

도가니일 수도 있는 이 운명적인 영역은 여러 가지 형태로 다양하게 표상된다. (80)

--> 늘 영웅의 길로의 출발이 파라다이스만은 아니다.

오히려 그 모험에의 손짓에 응답을 한 것은 고생길을 선택한 것인지도 모르겠다. 하지만 운명이라는

이름으로 피할 수 없이 다가온다는 것이 무섭기도 하고 또 놀랍기도 한 점이 아닐런지.

2. 소명의 거부

다른 데 주의를 집중시키고 있기 때문에 이러한 소명에 응하지 못하는 것이다. 소명에의 거부는, 모험을 부정적이게 한다. 타성이나, 힘에겨운 일, 혹은 <문화>의 장벽 때문에,

모험의 주체는 의미 심장한 긍정적 행동력을 잃고, 구원의 대상에서 제외되어 버리는 것이다. 모험의 주체가 누리던 화려한 세계는 메마른 돌멩이가 구를 뿐인 황무지가 되고,

그의 삶은 무의미해진다. (81)

--> 아... 지금 내가 겪고 있는 일이

아닐런지.. 소명을 거부한 것은 아닌데 운명처럼 다가온 소명을 밀쳐냈던 우연한 계기가 지금의 황무지에서

뒹구는 돌멩이처럼 느끼는 마음을 가져온 것이 아닐런지. 이겨내야 한다.

힘을 내자. 소명에 응답하자.

그러나 무슨 집을 짓건, 그가 짓는

것은 죽음의 집이다. (81)

스스로 새로운 문제를 만들어내면서 파멸을 기다리는 것뿐이다. (81)

기막히고 답답한 일이 들이닥치면, 그제야

너희들은 나를 부를 것이다 (81)

--> 기도를 하는 때를 생각해 보자

개인이 자기 자신의 신이기를 고집하면 신의 의지, 즉 자신의 자기 중심적 체계를 파괴할 수 있는 힘인 신 자신은 괴물로 변하는 것이다. (82)

인간은 밤이고 낮이고, 자신의 어지러운

심성의 폐쇄된 미궁 안에 있는 살아 있는 자기의 이미지인 신적인 존재에 쫓긴다. 문을 나가는 길은 막힌

지 오래다. 출구는 없다. 인간은 사탄처럼, 죽자고 자기 자신에게 매달린다. 이때 그가 있는 곳이 바로 지옥이다. 혹자는 그러다 신 안에서 마침내 파멸하기도 한다. (83)

--> 죽자고 자기 자신에게 매달리는 것을 놓아버려야 한다. 그것이야 말로 지옥이라는 이야기가 너무나도 와 닿는다. 자신을 넘어선

곧에서 신을 만날지어다.

당사자가 유아기적 자아 그리고 유아기적 정서 관계 및 이상의 틀을 벗어나지 못함을

보여주고 있다. 당사자는 유아기의 벽에 갇혀 있다. 이 경우

아버지나 어머니는 문턱을 지키는 사람으로 버티고 있어서, 그들의 징벌을 두려워하는 소심한 영혼은 문을

열고 외부 세계로 나오는, 재생을 경험하지 못하는 것이다. (85)

난 먼저 아버지로부터 벗어나야겠다 (85)

주저한다고 다 길을 잃는 것은 아니다. 마음은

많은 비밀을 여축으로 간직하고 있다. 이러한 비밀은 드러나지 않는다고 해서 막혀 있는 것은 아니다. 따라서 소명의 거부에 따르는 부정적인 상태가 뜻밖의 해방의 원리에 대한 행운의 계시일 수도 있다. (87)

실제로 고의적인 내향성은 창조적인 정신의 고전적인 방편 중의 하나이고, 이를 효율적인 장치로 응용할 수도 있다. 이 방편은 심적 에너지를

심층으로 몰아 무의식적 유아기의 이미지 및 원형적 심상이라는 잃어버린 대륙을 활성화시킨다. 그 결과

의식의 분열이 다소간 일어날 수 있음도 물론이다. (신경증, 정신병, 겁을 집어먹은 다프네의 혼비백산이 그것이다) 그러나 인격이 이 새로운

힘을 흡수하고 통합할 수 있으면 당사자는 자기 의식의 초인간적인 단계 및 완전하 통제의 경지에 이를 수 있게 된다. 이것은 인도 요가 수련의 기본적인 원리다. 서양의 창조적인 정신도

이런 길을 걸어 왔다. 그러나 이러한 원리는 특정 요구에 따라 정확하게 기술될 수는 없다. 오히려 특정 사상에의 반응을 교모하게, 그리고 철저하게 거부하되, 내적인 공허를 기다리는 미지의 요구에 심층적으로, 고도로 그리고

풍부하게 응하는 것이다. 일종의 주어진 삶의 방식에 대한 철저한 파업 혹은 폐기라고나 할까, 그 결과 변형의 힘은 문제를 새로운 자장으로 끌어내는 수가 있다. 이

자장에서 문제는 어느 한순간 마침내 풀릴 수 있는 것이다(88)

자기를 현재 그대로 받아들이는 평균적인 유형은 의지력으로써 자기 자신을 새로운

형태로 다듬는 경향이 있다는 점에서 다르다. 그러나 이러한 차이는 있다. 즉, 자기 자아를 자진해서 다시 다듬는 이 작업에 있어서 신경증적인

유형은 파괴적인 예비 작업을 거치지 않는다. 따라서 이 작업은 자의적인 창조 과정은 분리시키고 이를

이념적인 추상성으로 변용시키지 못한다. 창조적인 예술가 역시... 자신의

재창조 작업에서 시작, 이념적으로 자아를 구축한다. 그러나

이 경우, 이 자아는 자기 속의 창조적인 의지력을 그 자신의 이념적인 추상으로 변화시켜, 객관화시키는 입장에 서게 된다. 이러한 과정은 어떤 의미에서는 개인의

내적인 문제에 국한되며, 건설적인 측면뿐만 아니라 파괴적인 측면에서도 일어날 수 있다는 것을 인정해야

한다. 이것은, 생산적인 작품치고 <신경증적>성격의 병리적 위기가 없는 작품이 거의 없다는

사실을 설명해준다.(88)

--> 이 구절을 읽는데 말러가 생각났다. http://www.youtube.com/watch?v=vsCdu09A9r0

그의 음악에서는 신경증적인 냄새가 난다. 그것을

예술로 승화시켜서 다행이라는 생각이 들 정도로...

부정적인 길을 따르는 영웅이나 여걸, 그리고

아시아 대륙의 이두 예화에서 운명지워진 이 한 쌍의 결합을 완성시키는데 기적이 필요하다. 얼마를 기다려야

삶을 부정하는 마법을 깨울 힘이 생겨 두 아버지의 분노를 삭일 수 있게 될까? (92)

3. 초자연적인 조력

소명을 거부하지 않은 모험 당사자는 영웅적인 편력 도중 첫 번째 보호자를 만난다. 노파나 노인의 모습으로 자주 등장하는 이 보호자는 모험 당사자가 곧 만나게 되는 용과 맞설 호부를 준다.(93)

이러한 존재는 자비로운 힘, 즉 숙명적인

보호 세력을 표상하고 있다. 영웅이 빠져드는 환각은 곧 안식처이며, 낙원의

평화에 대한 약속이다. 모태 안에서 처음으로 경험했던 이 낙원의 평화에 대한 약속은 아직도 유효하다. 이 약속은 현재를 지탱케 하고 과거와 미래까지 주관한다 (따라서

알파이자 오메가다) 이러한 약속이 존재한다는 사실은 여러 단계에 이르는 삶의 문턱을 넘으면서, 그리고 삶을 자각하면서 무산의 위기를 겪지만 보호 세력은 항상 영혼의 지성소에 심지어는 이 세상의 낯선 사건에

내재하거나 그 배후에 존재한다. 모험을 나선 당사자가 그것을 알고 그 존재를 믿기만 하면 시공을 초월한

안내자는 언제나 나타난다. 소명에 응답했고 용기 있게 미지의 사건에 대한 체험을 경험해 왔기 때문에

영웅은 모든 무의식의 힘을 자기 편으로 끌어들인다. 대자연은 항상 위대한 임무를 지원한다. 영웅의 행동이 그 사회가 예비하고 있는 것과 일치될 때 그는 흡사 역사적 변화의 리듬을 타고 있는 듯한 느낌을

받는다. (97)

--> 파울로 코엘료의 소설 연금술사에서도 네가 진정으로 원하면 이 우주가 널 지지할

거라는 그 말이 생각난다. 그 존재를 믿기만 하면 시공을 초월한 안내자가 언제나 나타난다니.. 이 얼마나 든든한 일인지. 무의식의 힘을 자기 편으로 끌어들인다는

말 또한 영웅으로서의 길에 빛나는 부분인 것 같다.

나는, 미지의 종국으로 떠밀리는 느낌을

받고 있다. 내가 그곳에 이르는 순간, 내가 불필요하게 되는

순간, 나를 갈가리 찢는 데는 한 입자의 원자면 충분하다. 그러나

그때까지는, 인류가 힘을 모두 합치더라도 나를 해칠 수 없을 것이다.(97)

--> 나폴레옹이 한 말이라고 하는데, 그

안에서 엄청난 용기와 자신감 그리고 믿음이 느껴진다. 자신의 길을 걸어가는 사람들에게서만 느낄 수 있는

그러한 파워!

보호자인 동시에 위험한 적이며 모성적이기도 하고 부성적이기도 한 이 후견과 방향

제시의 초자연적 원리는 그 내부에서 무의식의 모든 다의성을 통합한다. 따라서 의식적인 개성에 대한 보다

광범위한 체계 및 우리가 따르는 안내자의 불가사의한 힘에 의한 후원은 우리의 이성이 헤아리지 못하는 영역에까지 이르고 있는 것이다 (98)

그런 조력자를 맞는 영웅은, 소명에

응답한 영웅일 경우가 보통이다. (98)

4. 첫 관문의 통과

자신을 안내하고 자신을 도와줄 운명을 인격화함으로써 영웅은 모험의 영역으로 한

걸음 더 들어가 이윽고 한 단계 어려운 영역의 입구에서 <관문의 수호자>를 만나기에 이른다. 이러한 수호자는, 영웅의 현재 상황 혹은 삶의 지평의 한계를 상징하면서 사방에서 세계의 경계를 나타내고 있다. (105)

집단의 보편적 믿음이, 미지의 땅으로

첫 발을 내딛으려 하는 사람을 두려움에 떨게 하는 것도 무리는 아니다 (105)

-->그래서 조언을 구할 때에는 조심스러워야 한다.

실제로 영웅의 길을 걸어본 사람에게 조언을 구하라. 그렇지 않고서는 자신도 가보지 못한

미지의 곳이기 때문에 엉뚱한 조언을 해줄 수 밖에 없을 것이다. 행복한 사람에게 행복을 묻는 것이 맞는

것이지, 불행해 보이는 사람에게 행복해지려면 어떻게하면 되겠는가라는 질문은 어리석다.

살아서든 죽어서든 새로운 경험역을 지나려면 같은 세력의 파괴적 측면을 극복하고

이 특정 구역을 넘어서지 않으면 안된다. 안다만 제도의 피그미 족 언어에서 <오코주무okojumu(<꿈꾸는자, 꿈을 통해서 말하는 자>)라는 단어는, 초자연적인 능력을 가지고 있어서 동류들과는 달리 대단한 존경과 경외의 대상이 되고 있는 자를 일컫는다. 이들이 가진 초자연적인 능력은 정글에서나 꿈속에서 정령을 만나거나 죽음과 재생의 체험을 통해서만 얻을 수 있는

것이다.(111)

모험이란 기지의 세계에서 미지의 세계로 가는 것을 말한다. (111)

능력과 용기를 갖춘 사람 앞에서는 위험은 그 꼬리를 감추고 만다(112)

영웅의 공포는 완전한 정신적 무장 앞에서 사라지겠지만, 자기 능력을 과신하는 무모한 영웅이 이 관문 통과에는 실패할 수 있음을 보여주고 있다 (113)

도깨비여, 왜 내가 두려워하겠는가? 태어나면 어차피 한번은 죽게 되어 있는데 두려워할 까닭이 없지 않은가? 더구나

내 뱃속에는 벼락이라는 무기가 하나 더 있다. 그대가 나를 먹는다고 하더라도 벼락은 삭이지 못할 것이다. 이 벼락은 그대 뱃속에서 그대를 갈가리 찢어 필경은 그대 목숨을 빼앗을 것이다. 결국 그대가 나를 먹으면 우리는 둘 다 죽게 되는 것이다. 그런데

내가 무엇을 두려워하겠는가? (118)

이제 그는 영원히 자유로워진 것이다. 뿐만

아니다. 현상계의 마력이 무너지자 그는 자기를 부정하게 된다. 자기를

부정함으로써 그는 신(보시를 받을 자격이 있는 신적인 정령)이

된다. 종국적인 이름과 형태가 아닌, 마음속의 이름과 형태를

초월한 단순한 이름과 형태를 알게 될 때 세상이 그렇게 되듯이 그 역시 신적인 존재가 된 것이다. (119)

--> 자기 안에 갇히는 것이 아니라 그를 부정하는 지점. 그래서 다시 신과 만나는 지점.

태양 문을 통하여 번제의 연기가 피어오르듯이,

영웅은 자아에서 해방되어 세계의 벽을 통과하는 것이다. 자아는 끈끈이 터럭에다 붙여두고

영웅은 제 갈 길을 가는 것이다 (120)

5. 고래의 배

마법의 문턱을 넘는다는 것이, 곧

재생의 영영으로 들어가는 것이라는 관념은, 세계 어디서나 볼 수 있는 고래의 배라는 자궁 이미지가 상징적으로

나타난 것이다. 영웅은, 그 관문을 지키는 세력을 정복하거나

그 세력과 화해하는 대신 그 미지의 힘에 빨려들어 겉보기엔 죽은 것으로 나타나곤 한다. (121)

관문의 통과가 자기 적멸의 형태를 취한다는 교훈을 강조하고 있다 (123)

신도는 이 신전 안에서, 자신은 불멸의

존재가 아니라 티끌에 불과하다는 자기 정체를 깨닫게 된다. (123)

신전 안에서 신도는 시간적으로는 이미 죽어 세계의 자궁, 세계의 배꼽, 지상의 낙원으로 돌아갔다는 암시를 받는 수도 있다. (123)

회화적 언어로 말하면 두 다 생의 구심화 행위,

거듭나는 행위를 나타내고 있는 것이다. (123)

<존재를 그만두지 않고는 어떤 생명체든

보다 높은 차원의 존재를 획득할 수 없다>고 썼다. (124)

2 입문 Initiation

1. 시련의 길

일단 관문을 통과한 영웅은 기묘할 정도로 유동적이고, 모호한 형태로 이루어진 꿈의 세계로 들어간다. 영웅은 이곳에서 거듭되는

시련을 극복하고 살아남지 않으면 안 된다. 신화와 모험에서 가장 흥미롭게 다루는 부분도 바로 이 국면이다. (128)

모험 당사자가 자신의 초인간적 여행 도정의 도처에 자비로운 권능이 있어서 자기를

도와준다는 사실을 깨닫는 시기가 바로 이 시기인지도 모른다 (128)

그 중에서 가장 위험한 것은 북극 지방 사람들(라프

족, 시베리아인, 에스키모 그리고 아메리카 인디언의 일부

종족)의 샤먼들이 잃어버린 사물을 찾거나, 병든 영혼을 치료할

때 하는 모험이다. 시베리아의 샤먼은 모험에 대비해서 새나 사슴, 즉

샤먼 자신의 영혼의 모습이며 자기 망령의 본체인 짐승을 상징하는 마법의 의상을 걸친다. 그의 북은 곧

독수리, 사슴, 말 같은 동물이다. 그는 이런 동물과 함께 날거나 타고 달리는 것으로 되어 있다. 그가

든 지팡이 역시 그를 돕는 조력자 중 하나다. 거기에다 그는 보이지 않는 요정을 거느린다.(130)

--> 아트샤먼이라는 새로운 별명을 얻었는데 여기서도 샤먼에 대한 이야기가 나오니 반갑다. 그들은 병든 영혼을 치료할 때 하는 모험. 나 또한 그러한 병든

영혼을 치료하는 Art Therapist가 되고 싶기 때문이다. 근데

여기에서 보여지는 샤먼의 의식은 한국의 무당과 같은 느낌이 좀 든다. 자신의 의식은 사라지고 외부의

영혼과 소통하는 듯한 의식에 대한 내용들이 자세히 묘사되어 있다. 흥미롭다.

사자의 왕국을 지키는 자들을 달래고, 수많은

위험이 도사린 곳을 지난 샤먼은 이윽고 명계의 왕인 에를릭을 만난다. 에를릭은 호령하면서 샤먼에게 달려든다. 그러나 샤먼에게 그만한 수와만 있으면 귀한 제물을 바치겠다는 약속으로 이 괴물의 화를 가라앉힐 수도 있다. 샤먼이 에를릭과 대화를 나누는 순간은 이 의식의 절정이면서도 가장 위험한 순간이기도 하다. 샤먼은 이 순간을 고비로 몽환에 빠져든다. (132)

우리는 모든 원시 종족에서 주술사가 사회의 중심을 이루고 있음을 볼 수 있다. 이 주술사가 신경증적, 혹은 정신병적이거나 아니면 그의 주술이 신경증이나

정신병과 같은 메카니즘에 바탕을 두고 있음을 확인하기는 그리 어렵지 않다. 인간의 무리는 집단의 이상에

따라 행동하는 법인데 이 집단의 이상이라는 것은 항상 유아기 상태에 뿌리를 두고 있는 것이다 (132)

이 유아기 상태란 성장의 과정이 진행됨에 따라 수정되고 역전되다가 현실에 적용될

필요가 있을 때 재수정된다. 그러나 이런 상태가 사라지는 것은 아니고 여전히 거기에서 보이지 않는 생명

충동의 유대 libidinal tie를 강화하고 있다. 이

유대가 없다면 인간의 집단은 존재할 수가 없다 (133)

그 사회 성인들의 심성에 내재하고 있는 상징적 환상 체계를 출몰시키는 역할을

하는 데 지나지 않는다. 주술사란, 이러한 유아적 놀이를

주도하고 공통의 근심거리를 밝혀내는 지도자인 것이다. (133)

<자기 정화>에 이르는 길의 두

번째 단계에 해당한다. 즉 감각이 <정화되고 스스로를

낮추어> 모든 에너지와 관심이 <초월적인 것에

집중될> 때인 것이다. 굳이 현대적인 의미의 어휘를

쓰자면 우리 개인이 가진 과거의 유아적 심상이 분리, 초월, 변화하는

과정인 것이다. (133)

우리에게 유익한 인물이 끊임없이 나타난다. 그들의

형태에서 우리는 현재 상태의 모든 현상뿐만 아니라 그 현상을 이기기 위해 우리가 취할 행동의 단서도 굴절되고 있음을 본다 (134)

--> 원래 어린 아이 시절에는 좋은 인연들만 다가온다고 했었다. 그 아이가 잘 커가기 위해서 도와줄 수 있는 사람들. 그러다가 어른이

되어갈 수록 빚을 갚아야 할 인연들이 나타난다고 하였다. 충분히 그러한 때가 되었으므로, 이 두 번째 단계에서 다시 어린아이 시절의 초월적 세계에 집중하니 조력자가 나타나나 보다. 그 굴절된 단서들을 제대로 볼 수 있는 눈을 가지게 된다는 것은 참 다행스러운 일이다.

나는 캄캄한 동굴 앞에서 그 안으로 들어가려 한다. 그러나 나는 되짚어 나오는 길을 찾지 못할 것이라는 생각으로 전율했다

(134)

꿈꾸는 사람은 철처하게 유리되어 깊은 지하 감방에 홀로 방치되어 있다. 그 방의 벽과 벽 사이가 점점 좁아지다가 이윽고 꿈꾸는 사람은 꼼짝도 하지 못하게 된다. 이러한 이미지는, 어머니의 자궁,

감옥 그리고 무덤의 이미지에 관련되어 있다. (138)

우리들이 이어받고 있고, 세계 각처에서

수집된 신화와 전설에서 우리는 우리가 아직은 인간임을 보여주는 조짐을 찾을 수 있다. 그러나 귀를 기울이고

거기에서 무엇인가를 감청하기 위해서는 자기 정화를 감수하고 항복하지 않으면 안 된다. 문제는 그렇게

하려면 어떻게 해야 하느냐다. <그런데 앞서간 자들이 당한 시련도 겪지 않고 너희는 지복의 낙원에

들어가려 하느냐> (139)

--> 영웅들이 지나간 길

고대 상징 체계에 따르면 빛과 어둠을 표상하는 자매, 즉 이난나와 에레쉬키같은 두 얼굴의 한 여신이다. 그리고 그들의

반목은 어려운 시련의 길을 의미한다. 신이든 여신이든 남자든 여자든 신화의 등장인물이든 꿈을 꾸는 사람이든

영웅은 적대자를 발견하고 삼키거나 그에게 삼켜짐으로써 이 적대자(뜻밖에도 그 자신의 자아)를 동화시킨다. 하나씩 하나씩 장애는 차례로 사라진다. 영웅은 자신의 자존심, 미덕, 아름다움, 삶을 팽개치고 도저히 용납할 수 없는 이 적대자에게 절을 하거나 복종한다. 이윽고

영웅은 자신과 적대자가 사실은 둘이 아닌 하나임을 깨닫게 된다. (143)

--> 세상의 빛과 어둠을 모두 포용할 때에야 비로소 네 자신을 넘어설 수 있을거라는

이야기가 새삼 생각난다.

자아가 스스로를 죽음에 내어맡길 수 있느냐는 질문이다. (143)

그 동안 영웅은 몇 차례의 예비적인 승리를 거두고 일시적이긴 하나 무아의 경지를

체험하며 이상향을 엿보게 된다. (143)

2. 여신과의 만남

모든 장애물이 극복되고 도깨비가 퇴치되었을 때 영웅이 치르는 마지막 모험은 승리한

영웅과 세계의 여왕인 여신과의 신비스러운 혼례로 표상된다. 이로써 영웅은 천저, 천정, 혹은 땅 끝, 우주의

중심점, 신전의 성소, 혹은 마음속의 가장 어두운 방 속에서

위기를 맞는다. (144)

잠자는 여성은 미인의 본보기 중의 본보기며, 모든

욕망에 대한 응답, 모든 영웅의 지상적, 비지상적 모험의

은혜로운 최종 목표다. 뿐만 아니라 어머니며 누이며 애인이며 신부이기도 하다 세상에 유혹하는 것 기쁨을

약속해주는 것이 있다면 그것이 바로 잠자는 여성이 지향하는 존재의 예조에 해당한다. 이러한 유혹과 약속은, 이 세상의 도시나 숲에서가 아니라 우리가 깊이 잠들어 있을 때 찾아온다. 왜

찾아왔을까? 그녀의 존재가 바로 완전성이라는 약속의 화신이며, 조직화된

불완전한 세계 속에서 오랜 방황을 끝낸 영혼의 안식이며 한때 인류가 맛보았다가 언젠가 다시 맛볼 은혜이기 때문이며, 위안과 자양, 그리고 우리가 아득한 옛날에 그 사랑을 받던 <좋은> 어머니 (젊고

아름다운)이기 때문이다. 세월은 우리와 그녀의 사이를 가로막았지만

그녀는 영원한 잠에 빠져든 미녀처럼, 아직 우리의 속 영원의 바다 밑바닥에 거하고 있는 것이다. (148)

만유의 어머니의 신화적 표상은 우주에 대해, 그

우주의 존재를 윤택하게 하고 지켜주는 최초의 여성적 속성을 부여한다. (150)

많은 종교 전통에는 자신을 정화하고, 안정을

유지하고, 마음을 가시적 세계의 자연 속으로 입문시킬 목적으로 이러한 원형적 심상을 의식적으로 통제하는

교육적인 이용 방법이 전해져 왔다. (151)

중세와 현대 인도의 탄트라 경전에서는 여신의 거처를 마니-드피바 mani dvipa, 즉 보석의 섬이라고 부른다. 여신의 침상 겸 보좌는 소원을 이루어주는 숲 속에 놓여 있다. 섬의

해변에는 금 모래가 깔려 있다. 이 해변의 금 모래를 불사 영약의 바닷물이 조용히 쓰다듬는다. 여신은 생의 불길로 늘 붉다. 지구, 태양계, 먼 우주의 은하까지 이 여신의 자궁 안에서 팽창한다. 왜냐하면 이 여신이 세계의 창조자, 영원한 어머니 영원한 처녀이기

때문이다. 이 여신은 포옹하는 것을 포옹하고, 자양하는 것을

살지게 한다. 그리고 살아 있는 모든 것의 생명이다. (152)

여신은 또 때가 되면 죽는 모든 것의 죽음이기도 하다. (152)

여신의 숭배자는 이 두 유형의 어머니를 똑같이 조용히 묵상해야 한다. 이러한 수행을 통해 숭배자의 정신은 유치하고 어울리지 않는 감상과 증오로부터 스스로를 정화하고 유치한 인간이

자신의 행, 불행에 연결지어 멋대로 가른 <선>과 <악> 따위로

존재하는 게 아니라 본성의 법과 상으로 존재하는 불가해한 실재를 향해 그 마음을 열게 된다.(152)

신화학의 심상 언어에서 여자는, 알려질

수 있는 것들의 전체성으로 표상된다. 알게 되는 존재가 곧 영웅이다.

영웅이 삶의 다른 형태인 입문의 과정을 진행함에 따라 여신의 형상은 그에게 일련의 변형 과정을 체험하게 한다. 여신은 항상 영웅이 이해할 수 없는 것을 유혹하고, 인도하고, 그의 발목에 채인 족쇄를 깨뜨리게 한다. 그리고 만일 영웅의 능력이

여신에 미치면 이 양자, 즉 아는 존재와 알려지는 존재는 갖가지 제약에서 해방된다. 여성은 감각적인 모험의 정점으로 영웅을 인도하는 안내자다. 열등한

눈으로 보면 여신은 열등한 상태에 있는 것처럼 보이고, 무식한 눈으로 보면 범용하고 추악한 존재로 보인다. 그러나 여신은 자기 존재를 알아보는 자에 의해 해방된다. 지나치게

흥분한 상태에서가 아닌 여신이 바라는 친절하고 침착한 상태에서 그 여신의 정체를 알아볼 수 있는 영웅은 여신이 창조한 세계의 왕 즉 인간으로 화신한

신일 수 있는 것이다 (154)

입맞춤이 대수요? 그대를 껴안아줄

수도 있소 (155)

--> 이정도의 배포가 있어야 한다. 관세음보살도

노파로 나타나기도 하고 아름다운 여인으로 나타나기도 하는데 이 경우 그 경계를 넘어설 수 있는 용기가 필요하다.

왕의 그릇은, 무슨 일이 있든지 이를

이기고 왕도를 가는 것입니다. (156)

--> 자신의 소명을 따르라는 이야기로 해석하고 싶다.

사랑 이전에 온유한 마음이 없었고, 온유한

마음 이전에 사랑도 없었다 (156)

사랑은 부드러움 속에서만 뜨겁게 타오른다

(157)

여신(모든 여성에게 현현되는)과의 만남은 사랑의 은혜(자비, 즉

운명에의 사랑)를 얻기 위해 영웅이 맞는 마지막 재능의 시험 단계다.

이 사랑의 은혜는 바로 우리 삶이 누리는 영원성의 그릇과 같은 것이다. (157)

3. 유혹자로서의 여성

세계의 여왕인 여신과의 신비적인 결혼은 영웅의 삶 전체가 완성되었음을 상징한다. 즉 여성이 곧 삶인데, 영웅은 이 삶을 알게 되었고 이를 완성하게

되었다는 뜻이다 (159)

이상이란 무엇인가? 그것은 개개인이

자기 삶을 파악하는 징후인 것이다 (160)

우리 조직 세포의 본질을 인정하려 하지 않는다.

대신 우리는 이를 윤색하고 회칠을 하고 재해석하려고 한다. 그러면서 우리의 기름에 빠진

파리, 우리가 먹을 국에 빠진 머리카락을 누군가 다른 불유쾌한 사람의 허물로 돌리려 한다. (160)

삶의 배후에 있는 삶을 찾아나서는 모험가는 그녀의 유혹을 물리치고, 현실 세계 너머에 존재하는 에테르 속으로 날아 들어가야 한다 (161)

자기의 시체 같은 육신을 조금이라도 의식하면 그는 이제 순수한 사람이 아니다. 그는 생, 명, 사뿐만

아니라 자기 적들로부터도 고통을 받는다. 그러나 자신을 순수한 존재 선의 정수, 부동의 존재라고 생각할 수 있는 순간, 그는 자유로워진다. 원래 타성적이고 추악한 존재인 이 육체의 모든 제약을 떨쳐 버리라! 육체는

더 이상 생각하지 말라. 한번 속에서 토한 것을(그대 육체를

토해내듯) 다시 생각하면 혐오감만 더해지느니 (162)

독사의 무리와 함께 산다는 게 얼마나 어려운 일인가를 가르쳤다. 그래서 그는 세상을 등질 결심을 하고 시토 수도회에 들어갔다 (165)

4. 아버지와의 화해

두려워 말라, 모두가 신 안에 거하리니. 오고 가는 형상(그리고 육신 역시)은

춤추는 내 팔다리의 한순간 휘저음이다. 나를 아는데 무엇이 두려우랴?

(170)

화해 atonment 즉, 하나되기 at-one-ment란 스스로 만들어낸 두 마리의 괴물(초자아)으로 보이는 용과 죄악(억압된

이드)으로 보이는 용을 포기함으로써 이루어지는 것이다. 그러나

이러자면 자아에 대한 집착을 버려야 하는데 이게 예사 어려운 일이 아니다. 당사자는 아버지가 자비로우며

이 자비를 믿을 수 있다는 신념을 가져야 한다. 이렇게 되면 믿음의 중심은 마음을 어지럽게 하는 신의

족쇄 바깥으로 이동하고 믿음의 중심이 이동하면 무섭고 잔인한 측면은 사라진다 (171)

자식에 대해 지나치게 관대한 이 부모의 이야기는, 입문이 잘못되었을 때 입문자의 삶에는 혼란이 올 수 있다는 옛사람들의 생각을 확인시켜준다 (177)

--> 잘못된 입문이라는 것을 어떻게 알 수 있지? 아버지를

통해서만 알 수 있나?

선악에 대한 유아기 환상을 떨치고, 희망과

공포에서 놓여나 평화롭게 존재의 계시를 이해하고 우주 법칙을 엄숙하게 경험하는 세계로 들어갈 수 있도록 입문자를 인도하는 역할을 맡는 것이다 (178)

죽음을 당했다 부활한 디오뉘소스의 비문이기도 한 이 <디튀람보스>라는 말을 그리스인들은 <두 문을 지난 사람>즉 재생의 무서운 관문을 통과한 사람을

뜻하는 말로 이해했다. 그리고 우리는 신(식물의 재생, 달의 재생, 태양의 재생, 영혼의

재생과 관련되어 있고 새해의 신이 부활하는 계절에 섬김을 받던)을 찬양하는 주신의 송가(dithyrambs)와 어둡고 피비린내나는 의식의 고전적인 비극의 제의적 시작을 상징한다는 것도 알고 있다 (185)

이 땅에 살기 시작한 이래로 인간은 이러한 신성한 절차를 통하여 현상계에 대한

공포를 이기고 불사의 존재를 향한 초월의 희망을 획득할 수 있었다 (186)

어디로 돌아서든, 거기엔 알라 신이

계시도다 (190)

태양의 문을 통해 우주로 쏟아져 들어오는 은혜는, 다른 존재를 징벌하고 스스로를 지키는 벼락의 에너지와 동일함을 뜻한다. 불멸의

존재가 내뿜는, 망상을 쫓는 빛은, 창조하는 빛과 동일하다는

뜻이다. 자연계의 부수적인 양극성으로 설명하자면 이렇다. 즉

이글거리는 태양 안에서 타오르는 불길은 폭풍을 일으키기조 하고 한 쌍의 대립적인 원소인 불과 물의 배후 에너지는 동일하다는 것이다 (191)

시간의 본질은 유동하며, 한순간 존재하던

것의 흐름이다. 그리고 생명의 본질은 시간이다. 신의 자비, 시간이라는 양식에 대한 그의 애정을 통해 이 데미우르고스(조물주)적 인간 중의 인간은 저 고해로 몸을 내맡긴다. 그러나 자기의 행위를

완전히 자각하고 있는 경우, 그가 사출하는 정액은 곧 그 눈에서 흐르는 눈물이다. (192)

영웅이란 정확하게 그곳을 뚫고(그가

속한 세계와함께) 들어가, 그의 존재를 제약하는 매듭을 잘라야

하는 것이다 (192)

아버지를 만나러 가는 영웅은 영혼의 문을 열어 공포를 극복하고 이 광대무변하고

무자비한 우주의 걷잡을 수 없는 비극을 존재의 존엄성 속에서 완전하게 해소할 수 있는 방법을 강구해야 한다. 영웅은

자기 몸에 박힌 가시(약점)를 통해 삶을 초월하여 한순가이나마

그 근원을 투시한다. 그는 여기에서 아버지를 만나고 아버지와 자기가 화해에 이르렀다는 것을 깨닫는다 (192)

인간의 범주 밖에 있는 중심에서 비롯되는 하느님의 의지는 인간의 힘으로는 측량할

수 없다는 것이다 (194)

당신은 하늘이며 땅이십니다.

지극히 높은 곳도 채우시고

지극히 낮은 곳도 채우시니

내 어디에 가든 당신은 거기에 계십니다

(195)

5. 신격화 Apotheosis

<의식의 외피가 벗겨져 나가, 모든

공포에서 자유로워지고 변화의 경계를 넘어서게 된> 상태다. 이것은

우리 모두에게 잠재해 있는 해탈의 상태이며 영웅들이 됨으로써 누구나 획득할 수 있는 상태다. 즉<만물에는 불성이 있으니> (같은 말을 달리 하자면)<일체의 존재는 자아가 없기 때문이다>

그가 고통과 쾌락을 깊은 휴면 상태로 구속하고 있다. 우리 모두가 그와 같은 존재가 될 수 있기 때문에, 그라고 하는

존재 그의 형상 혹은 그의 이름을 부르는 것 자체가 우리에겐 희망이다 (197)

합리적인 마음에 의해 자각된 이 구별은, 한

쌍의 대립물을 초월한 마음에 대한 완전한 지식 안에서 용해되어 버린다. 이때 체득되는 것은 찰나와 영원이

같은 경험에 대한 두 가지 측면들, 즉 동일의 비이원적이고 표현할 수 없는 것에 대한 두 가지 층면들이라는

사실이다. 즉 영원의 보석이 탄생과 죽음의 연화 속에 들어 있다는

<옴 마니 밧메 훔>인 것이다.

찬양할지라, 거룩하신 이께서 첫 사람을

지어내실 때, 그를 양성으로 만드셨다 (199)

낙원은 <대립적인 것이 공존 coincidence of opposite>하는 곳이었는데 이제 인간은 이 낙원의 울타리에 의해 하느님에

대한 환상과 하느님 형상에 대한 회상으로부터 단절되었다. (200)

영원성이 시간성으로 발전하고, 하나가

둘에 이어 다수로 분열하며 둘의 재결합으로 새 생명의 세대가 나타나는 것이다. 이 이미지는 우주 발생적

순환 cosmogonic cycle의 시작에 해당하는데 영웅의 모험이 막바지에 도달하여 낙원의 벽이

허물어지는 순간, 신의 형상은 다시 나타나고 지혜는 다시 원상으로 회복된다. (200)

종족 및 인종적 토템과 공격적인 집단 행위를 겨냥한 제의는 사랑으로 증오를 정복하는

심리적 문제의 부분적인 해결책만을 나타낸다. 여기에서는 부분적으로밖에는 해결되지 않는다. 에고는 이러한 토템과 제식으로 소멸되지 않는다. 오히려 강화된다. 무리의 구성원들은 자기 자신의 문제만 생각하는게 아니라 사회 전체에 헌신할 길을 모색하게 되는 것이다. 이러는 사이에 세계의 나머지 부분(그러니까 인류가 사는 세계의 대부분)은 그 구성원들의 동정과 보호와는 상관없는 세계로 밀려난다. 왜냐하면

나머지 세계는 그들이 믿는 신의 보호권 밖으로 밀려나기 때문이다. 이어서 사랑과 증오의 두 원리가 서로

헤어지는 극적인 상황이 발생한다. 인류의 역사에는 이러한 예가 얼마든지 있다. 이렇게 되면 인간은 자기 마음을 정화하는 대신 세계를 정화하고 싶어진다.

(205)

너희는 원수를 사랑하고 남에게 좋은 일을 해주어라. 그리고 되받을 생각을 말고 꾸어주어라. 그러면 너희가 받을 상이

클 것이며, 너희는 지극히 높으신 분의 자녀가 될 것이다. 그분은

은혜를 모르는 자들과 악한 자들에게도 인자하시다. 그러니 너희의 아버지께서 자비로우신 것같이 너희도

자비로운 사람이 되어라 (206)

세계 종교(우주적 사랑의 교리)의 의미를 알고자 하는 현대인은 마땅히 다른 위대한 (그리고 훨씬

오래된) 우주적 친교로 마음을 열지 않으면 안 된다. 즉

근원적인 말씀이 평화, 모든 존재에 대한 평화를 지향하는 부처의 우주적 친교에 관심해야 하는 것이다. (209)

육계 미망의 도시 가운데

으뜸가는 소인은 악업에서 나온 죄악과 우매함이다.

여기서 중생은 좋고 싫음에 의지하니, 언제

이 좋고 싫음이 다르지 않음을 알 틈이 없다

오호라, 좋고 싫음의 무상함이여

만상이 본래 비었음을 알면

그대 마음에 대자 대비가 일어나리라

그대와 남이 다르지 않음을 알면

남을 섬길 수 있을리라

남을 능히 섬겨 내면

나를 만날 수 있으리라

나를 만나면 불성에 이르리라 (209)

우리는 모두 보살 이미지의 그림자다. 우리

내부의 고통은 바로 저 신적인 존재다 (211)

우리는 그의 안에 있고 그는 우리 안에 있다

(211)

우리는 기적적으로 재생한다. 이때의

우리는 과거의 우리가 아닌, 그 이상의 존재다 (212)

보살에 대한 첫 번째 경이로움은 바로 이것, 즉

보살이라는 존재의 양성구유적 성격이다. 이 보살과 만남으로써 분명히 신화의 대립적인 모험이 서로 만난다

신화의 대립적인 모험이란 여신과의 만남, 그리고 아버지와의 화해다

(213)

종교적인 가르침의 목적은 개인을 일반적인 미망의 상태로 되돌려놓는 것이 아니라

그 미망으로부터 떼어놓는 것이다. (215)

종교는 욕망, <에로스>와적의 즉, <죽음>를

바로잡는 방법을 통해서가 아니라 (이렇게 되면 새로운 미망의 상태가 만들어질 뿐이다) 저 유명한 불교의 팔정도의 가르침에 따라 충동을 뿌리째 <꺼버리는> 방법을 통해서 그 목적을 달성한다 (215)

참된 경지에 들어간 마음은 안식을 얻는다.

(215)

별,어둠, 등잔, 환영, 이슬, 거품, 꿈, 섬광, 그리고 구름.

이런 것들을 마땅히 보이는 그대로 보아야 한다

(215)

보살은 삶을 포기하지 않는다 (215)

형상은 빈 것이며, 빈 것은 즉 형상이다. 빈 것은 형상과 다르지 않고 형상은 빈 것과 다르지 않다. 형상이라고

하는 것 그것은 빈 것이며 빈 것이라고 하는 것 그것은 형상이다. 관념, 이름, 개념 그리고 지식 역시 마찬가지다 (216)

이러한 사람은 모든이의 자유를 위해 <선물의

물결>을 쏟아낸다. 이러한 속세의 살이 곧 열반이 겨냥하는

바다. (216)

세상으로부터의 출발은 오류가 아니라 여행의 첫 출발이다. 이 먼 여로에서 우주 순환의 심오한 적멸을 깨치면 깨달음에 이르는 것이다.

(217)

일체 만유 속에서 자아를 보고 자아 속에서 일체 만유를 본다 (217)

절대의 마음으로 만유 안에 있는 나를 우러러 섬기는 사람, 그런 사람은 세속의 삶이 djEJ하든 신 안에서 사는 사람이다. (217)

영원한 생명이 그들 안에 깃들여 있음을 알 뿐만 아니라 그들과 만물이 사실은

영원한 생명임을 아는 사람은 소원을 성취시키는 나무 숲에 거하며 불사의 영주를 마시고, 들리지 않는

도처의 영원한 화음을 듣는다. (218)

<나무, 바위, 불, 불, 이 모든 것은

살아 있다. 이러한 무정물은 우리를 보고 있고 우리가 무엇을 필요로 하는지 안다. 우리에게 의지할 것이 없을 때, 문득 그 존재를 드러내고 우리에게

말을 거는 것이 바로 이러한 무정물들이다> (222)

--> 그래서 근심과 걱정이 있을 때에 자연과 벗하라고 하는 것일까

티베트 어의 <윰 yum>은 찰나로, 남, 즉 <얍yab>은 영원으로 보아야 한다. (223)

남성과 여성 양자가 번갈아 찰나와 영원으로 마음 속에 그려져야 한다. 말하자면 이 양자는 같은 것이고 각자가 그둘이며 이원적인 형상으로 보이는 것은 환상 때문이지만 이것이 또한

깨달음과 다르지 않다는 것이다. (223)

6. 홍익

만상이 잠드는 성은, 꿈속에서 의식이

도달하는 궁극의 심연이다. 꿈은 개인의 삶이 미분화 에너지 속으로 해소되는 지점이다. 해소되어 버리면 곧 죽음이다 (226)

육체와 영혼의 양식, 마음의 평화는

다름아닌 만병 통치약, 즉 마르지 않는 젖꼭지가 내리는 은혜다

(231)

우리 모두가 무의식 속에 간직하고 있는 유아기적 환상은, 불멸의 존재를 상징하는 것으로 끊임없이 신화와 동화와 교회의 가르침에 반영되고 있는 듯하다. 이러한 현상은, 마음이 이러한 이미지와 더불어 안식을 찾는다는 뜻에서, 그리고 예부터 익히 알려져 있었던 것을 떠올리게 한다는 의미에서 바람직한 것이다. 그러나 세상을 온통 경건하게 만들어버리는 유치한 행복에 젖어 있는 무리와 지정으로 자유로운 무리 사이에는 엄청난

심연이 존재한다 (232)

어떻게 보면, 이들 신들은 실재하지만

달리 보면 이들은 실재하지 않는 것입니다 (236)

불로불사의 영약을 구하러 다니는 대신 인간 세상의 기쁨에 만족하라고 충고했다. (241)

만물은 나아가고, 일어나고, 되돌아 온다. 나무는 꽃을 피우나 오직 뿌리로 되돌아가기 위함이다. 뿌리로 되돌아감은 정일을 찾음이다. 정일을 찾음은 천명으로 합일함이다. 천명에 합일함은 영원에 합일함이다. 영원을 아는 것은 깨달음이요, 영원을 깨닫지 못하면 혼란과 마가 인다. 영원을 알면 이해력이 넓어지고, 이해력이 넓어지면 포용력이 넓어진다. 시야가 넓어지면 귀함을 얻는다. 귀함이란 천상적인 것과 다름 아니다. <천상적인 것이 도다. 도는 영원이다. 여기에 이르면 육체가 썩는 것도 두려워할 바 아니다> (248)

영웅의 마음은 마침내 우주의 벽을 깨뜨리고 모든 형상(모든 상징, 모든 신성)의

경험을 초월하는 자각에 이르게 된다. 이것이 바로 불변의 공에 대한 자각이다. (249)

생명의 원천은 개인의 핵이며, 인간은

자기 내부에서 그것을 찾아낸다-말하자면 인간이 자기 내부의 뚜껑을 열어젖힐 수 있을 때 그렇다. 게르만족의 이교 신 오딘은 이 무한한 어둠 속의 지식을 꿰뚫어볼 작정을 하고 고난의 시련을 겪기 위하여 길을

떠났다. (250)

3 귀환 Return

1. 귀환의 거부

근원을 투시함으로써, 혹은 남성이나

여성, 인간이나 동물로 화신한 자의 은혜를 입음으로써 영웅의 임무가 수행되었다고 하더라도 모험 당사자인

영웅은 아직 생을 역전시키는 전리품을 가지고 귀환하는 모험을 치러야 한다. (253)

--> 어떻게 보면 귀환의 거부가 모험의 거부보다 더 쉬울지 모르겠다. 이미 지복을 알아버렸는데 그것을 아직 모르는 이들에 대한 연민으로 지복을 거부한다는 것은 얼마나 어려운 일일런지.

2. 불가사의한 탈출

승리한 영웅이 여신이나 신의 축복을 획득하고 그가 속한 사회를 구원할 불사약을

가지고 원상 복귀할 대목이 되면, 영웅 모험의 이 최종 단계에서 초자연적인 후원자에 의한 지원이 따르는

법이다. (257)

심연의 권능에는, 섣불리 도전하면

안 된다. 동양에서는, 엄격한 지도와 감독 없이 심리적으로

해이해진 상태에서의 요가 수련은 몹시 위험하다고 가르친다. 수련자의 명상은 그 발전 단계에 따라 통제되지

않으면 안 된다. 그래야 수련자의 상상력은 데바타(devata:수련자의

수준에 알맞은 신성)에 의해 각급 단계에서 보호를 받을 수 있다. 이러한

단계를 거쳐 정신을 수련한 다음에야 수련자에게는 홀로 초월의 경지로 나아갈 수 있는 순간이 온다. (263)

à 돈오점수와 돈오돈수에 대한 접근에서 명상에 있어서 그 단계별 접근이 필요하다고

본다.

교리적 상징의 유용한 기능은, 개인이

무턱대고 나서지 않는한 신의 직접적인 체험으로부터 개인을 보호해 준다는 것이다. 그러나 그가 집과 가족을

떠나 너무 오랫동안 혼자 방황하고 심연의 거울을 너무 깊이 들여다보면, 이 무서운 만남 자체가 그에게

재앙일 수 있다. 그러나 수세기 동안 꽃피어 왔던 전통적인 상징 체계는 이때 영약으로 작용하여 살아

있는 신의 치명적인 공격 무대를 교회라는 신성한 공간으로 바꿔놓을 수도 있다. (264)

이자나기 신은 창조의 세계를 넘어 사멸의 세계로 한 발을 들여 놓았기 때문에, 이자나미는 오라버니이자 배우자인 그를 구해 주려 했던 것이었다. 이자나기는

보아서는 안 될 것을 보는 순간 죽음의 실상을 알게 되고 말았다. 그러나 생의 의지로 충만해 있던 그는

바위를 들어 그 창조의 세계와 사멸의 세계를 막았다. 그때부터 이 바위는 우리의 눈과 무덤 사이에 존재하고

있다. (269)

영웅에게 실패의 기록이 있다고 하더라도 이 무서운 관문 건너쪽에서 애인과 함께

귀환할 가능성이 있음을 암시한다. 두 세계의 상호 관계를 불가능하게 하는 것은 언제나 사소한 실수, 즉 인간의 약점이라는 사소하나 치명적인 증세이다. 그래서 인간은

사소한 일만 피하면 모든 것이 잘 풀려나갈 것이라는 터무니 없는 믿음을 가지고 있다. (269)

3. 외부로부터의 구조

영웅은 외부의 지원을 빌려 초자연적 모험에서 귀환하는 수가 있다. 말하자면 이 세계가 합세하여 그를 도울 수도 있는 것이다. 외부

세계가 이렇게 하는 것은, 지칠대로 지친 영웅에게, 힘겹게

도달한 지목의 땅을 포기하는 것은 쉬운 노릇이 아닐터이기 때문이다. (269)

à 많은 은둔자에 대해서 가르침을 허락받고 이 속세에 오셔서 도움을 주기를 바라는

경우가 얼마나 많은가.

그러나 어디에 있든지 그가 살아 있는 한 생명은 그를 부른다. (270)

문을 두드린 자들은 구체적인 행동을 취하게 되고, 영웅은 이들의 행동을 통하여 원래 속해 있던 모듬살이로 귀환한다. (270)

à 어떠한 구체적인 행동을 말하는 것일까?

사람들은 신들에게 빛 자체를 준 것에 대한 고마운 마음과 그 빛을 통하여 사물을

볼 수 있게 된데 대한 고마운 마음을 표시했을 터인데, 이것이 바로 사람들을 종교적인 분위기에 젖게

했을 터이다. (276)

<시메나와>는 빛의 귀환이라는

기적의 자비로움을 상징한다. 부활의

소박한 상징이다. 두 세계, 즉 존재와 비존재 세계를 구획하는

경계의 신비를 상징하는 것이다. (277)

영웅은 의식을 잃고 무의식의 상태에서 원래 그가 살던 세계로 되살아난다. <불가사의한 도망>에서 그랬던 것처럼, 영웅은 자아를 지키는 대신 자아를 잃어버린다. 그러나 조력자의 은혜로

영웅은 자아를 되찾는다. (280)

이제 우리는 이 여행의 마지막 고비에 이르렀다.

여기에 이르기까지의 모험은 서곡에 불과했다. 말하자면, 신화

영역에서 일상 현실로 귀환하는 영웅의 역설적이고 험난한 관문 통과의 서곡에 지나지 않는다는 것이다. 외부로부터

구조를 받든, 내적 충동에 따라 살아나든 신들의 안내를 받든, 영웅에게는

오래 잊고 있던 곳으로 애써 얻은 전리품(홍익)을 가지고

돌아가야 할 단계가 남는다. 뿐만 아니다. 천신만고 끝에

얻은 재생의 영약을 가지고 돌아가 원래 속해 있던 사회와 맞서면서 그들의 까다로운 신문과 서릿발 같은 증오와 맞서야 한다. 뭐가 뭔지 영문을 모르는 선한 사람들까지 설득하지 않으면 안 된다.

(280)

à 대한민국의 단군신화 홍익인간이 생각난다. 그러고

보면 모든 신화 속에서는 역경이 있고 그것을 이겨내면 새로운 모습으로의 탈바꿈 그 이전과 이후로 나뉘는 명백한 순간을 맞이하게 되면 그 이후 세상에

나오게 된다는 스토리가 뼈대를 이루고 있다. 널리 인간을 이롭게 하라는 그 말에서 보다 넓은 의미로

담아보려 하는 것이 중요할 것 같다.

4. 귀환 관문의 통과

두 세계, 곧 신의 세계와 인간의

세계는, 삶과 죽음, 밤과 낮처럼 서로 다르다는 말로밖에는

설명할 수 없다. 영웅은 우리가 아는 세계에서 암흑의 세계로 들어간다.

이 암흑의 세계에서 영웅은 그 모험을 완성할 수도 있고, 거기에 갇힘으로써 우리들로부터

사라져 버릴 수도 있고, 엄청난 위험에 직면할 수도 있다. 영웅의

귀환은, 그 저승에서의 귀환을 말한다. 이승과 저승은 그럼에도

불구하고 사실 하나의 세계다. 신화나 상징을 이해하는 중요한 열쇠는 바로 이것이다. 신들의 세계는 우리가 아는 세계의 잊혀진 부분이다. 기꺼이 이 일을

맡든, 어쩔 수 없어서 맡게 되든 우리가 영웅의 행위를 이해하자면 이 잊혀진 부분의 탐험을 이해하지

않으면 안된다. 일상 생활에서 중요하게 보이던 두 세계의 가치나 차이는 지금까지 전혀 다른 것으로 인식하던 <타자>와 <자아>를 동화시키는 동시에 사라져 버린다. (281)

à 천국과 지옥은 바로 이 순간 하나라는 것, 어떠한

마음 자세로 이 세계를 마주하고 있는가라는 것. 영웅의 마음으로 대하는지 아니면 소시민적인 마음으로

살고 있는지.

다차원의 의미를 3차원의 이미지로

나타낼 수 있단 말인가? 한 쌍의 대립물에 대한 정의의 시도가 무의미한데 어떻게 <그렇다>와 <그렇지

않다>는 말로 이를 나타낼 수 있단 말이가? 오로지

감각의 배타적 증거에만 급급하는 일반인에게 어떻게 저 만유의 근원인 공을 설명한단 말인가? (282)

à 바다에 사는 거북이가 육지에 사는 토끼에게 묻는다 육지는 얼마나 깊어? 하지만 육지를 설명하기에 그건 부족한 질문이다. 이렇게 바다만을

보고 있는 사람과 육지만을 보고 있는 사람들 사이에서 영웅들이 보고 돌아온 전체성을 전달하기는 처음에는 너무나 힘이 들 것이라는 걸 알 수 있다.

야간에 근원적인 흑암의 세계 방문을 통해 우리는 원기를 얻고 정신을 충전시킨다고

해서 우리 삶 자체가 그로 인해 개혁되는 것은 아니다. (284)

그는 모험의 땅에서도 스스로 의식할 수 있었다.

그는 의식적으로 (깨어 있는 상태에서)무의식의

왕국(깊은잠)으로 내려갔고 잠재 의식적 경험치를 깨어 있는

자신의 인격에 통합시킬 수 있었다. (286)

그의 전인격은 시간이 존재하지 않는 영역의 형식과 형상에 동화되어 버린 다음이어서, 시간이 존재하는 곳의 형식과 형상의 충격 때문에 좌절한 것이다. (286)

천국에서의 1년이 지상에서의 백 년에

해당한다는 등식은, 신화에 자주 등장하는 모티프다. 백 년이라는

주기는 전체성을 의미한다. 360도라는 원의 중심각도 전체성을 뜻한다.

힌두교의 푸라나에 따르면 신들의 1년은 인간의 360년에

해당한다. 올륌포스의 관점에서 보면 지구의 역사는 순환 주기의 조화로운 형상을 드러내 보이면서 영겁토록

흘러갈 뿐이다. 인간의 눈으로 보면 이러한 세계는 변화와 죽음으로 보이고 신들의 눈으로 보면 불면하는

형상, 곧 끝없는 세계일 뿐이다. 그러나 문제는 직접적인

지상의 고통과 기쁨을 무릅쓰고 어떻게 이 같은 우주적 관점이 유지되겠느냐는 것이다. 속세의 지식이라는

과일 맛은 정신의 집중점을 영겁의 세계에서 말초적 위기의 순간으로 옮겨 놓는다. 이렇게 되면 균형은

무너지고 정신은 비트적거리며 이윽고 영웅은 타락하고 만다. (289)

신성한 인물의 절연은 그 자신만을 위해서가 아니고 그가 속한 사회를 위한 예방책으로

권장되고 있음을 확인할 수 있다. 말하자면 신성한 미덕에는 일촉에 즉발하는 고폭성이 있어서 터지거나

방전하거나 누출되지 않도록 예방책을 강구할 필요가 있다는 것이다. (290)

자기 모험을 완성하기 위해서 귀환한 영웅은 세계의 충격을 견디어야 한다. (291)

덧없는 만남과 헤어짐, 이것이야말로

전형적인 사랑의 고통이 아닌가. 한 영혼이 제 운명을 저주하고, 운명의

장난에 저항할 때 그의 고통은 더욱 고통스러워진다. 위험도 마찬가지다.

그러나 여기에 대응하는 것은 감정이 아닌 힘이다. (294)

5. 두 세계의 스승

세계의 경계를 넘나드는, 말하자면

시간을 초월한 세계인 저승과 일상적인 세계인 이승을 두루 돌아다니는 자유 (그것도 한 세계의 원리로

다른 세계를 오염시키지 않되, 한 세계의 선으로써 다른 세계의 존재를 깨우치면서)는 거장들의 재능에나 어울리는 자유다. 니체는 우주적인 춤의 신은

한곳에 붙박혀 있지않고 이곳저곳을 가볍게 떠돌아 다닌다고 주장한다. (297)

사람의 아들이 죽었다가 다시 살아날 때까지는 지금 본 것을 아무에게도 말하지

말아라 (298)

신화란 신화는 이 한순간의 이야기 속에 모두 들어 있다. 예수는 안내자이며, 길이며, 초월적인

세계, 귀환의 동반자다. (298)

여기에서 분명히 알아두어야 할 것은 이 영원의 순간이 자기 개인의 운명에 대한

카마르 알 자만의 로맨틱한 자각 너머 존재한다는 사실이다. 여기에는 두 세계의 문턱을 넘나드는 훌륭한

통로가 있을 뿐만 아니라 우리는 여기에서 심연을 꿰뚫어보는 임소한 참으로 심오한 안식을 발견할 수 있다.

(299)

지금 우리가 관심 갖는 것은 상징 체계이지 역사성은 아닌 것이다. (299)

나의 모습은 수십만 가지니, 그 종류와

형상이 가지각색이니라, 볼지어다, 모든 신들과 선사들을 일찍이

인간이 보지 못했던 수많은 경이로움을 볼지어다. 바로 오늘, 너는

나의 이 몸 안에서 살아 있는 것들과 살아 있지 않은 것들이 모두 하나로 이루어져 있는 우주를 네가 보고 싶어하던 모든 것을 보게 될 것이다. 허나, 네 눈으로는 나를 볼 수 없다. 내 너에게 영험한 신의 눈을 줄 터인 즉, 볼지어다. 궁극적인 내 요가의 권능을… (300)

모든 우주의 부분부분이 모두 그 한곳에 모인 것을 보았다 (300)

제자 아르쥬나는 축복을 받아, 범용한

인간 운명의 범위를 초월하여 우주의 본질에 가까워진 환상을 볼 수 있었다. 인류의 운명으로서의 그의

운명이 아닌 원자와 태양계 전체가 그에게 열린 것이다. 이것은 그의 인간적인 분멸, 신인 동형 동성설의 시각, 곧 우주적 인간에 맞추어진 것이다. 우주적 말, 우주적 독수리, 우주적

나무, 우주적 사마귀 같은 생생한 이미지로 바로 이 우주적 인간에서 영향을 입은 것이다. (304)

아는 것은 알지 못하는 것이요, 알지

못하는 것은 아는 것이다. (305)

à 그래서 숭산 스님이 오직 모를 뿐이라고 노자가 도덕경에서 도가도 비상도를 얘기했던가

베다를 공부한다 하더라도 무서운 고행을 한다 하더라도 보시를 행한다 하더라도

또 의식을 행한다 하더라도 네가 본 나의 이 최고의 모습은 볼 수 없느니라. 그러나 오직 믿는 마음이면

나를 알 수 있고 참답게 볼 수 있으면 내게 들어와 하나가 될 수 있느니라. 항상 나를 위해 일하고

오직 나만을 목적으로 알고 진실로 나를 정성으로 믿으며, 아무것에도 집착하지 않고 살아 있는 모든 것에

악의를 품지 않는 자, 그런 자가 내게 오느니라 (306)

6. 삶의 자유

자기 삶을 영위하려면 죄악을 피할 수 없다는 사실을 깨닫는다는 것은 참으로 구역질나는

것이다. (307)

사람이 마치 계절에 따라 헌 옷을 벗고 새 것을 입는 것처럼 이 몸 속에 와

계시는 그 ‘실재’도 낡은 몸뚱이를 버리고 새 것으로 옮겨가신다. (308)

그러므로 애착을 떠나 마땅히 해야 할 바를 행하라 너의 모든 일을 나에게 맡기고

네 생각을 가장 높은 자아에 모으고 원망과 이기심에서 벗어나되 흐트러지지 말고 나가 싸우라 (308)

자기 자아의 죽음을 통하여 새로운 자아로 다시 일어 설 수 있었던 것이다. (313)

영웅은 생성된 것의 투사가 아니라 생성되는 것의 투사다. 그는 현재 존재하기 때문이다. (313)

온 우주 안에서 사라지는 것은 하나도 없음을 알라. 오직 변화하고 새로운 형상으로 재생될 뿐인 것이다. (313)

4 열쇠 The Keys

영웅은 절대한 시험을 당하고, 그

시험을 이긴 보상을 받는다. 이 승리는 세계의 어머니인 여신과의 성적 결합 창조자인 아버지에 의한 인정

그 자신의 신격화 혹은 적대적인 능력이 그의 힘에 벅찰 경우에는 전리품의 가로채기로 나타난다. 원래

이 승리는 자기 의식의 확장이며 존재와의 합일이다. (깨달음, 변모, 자유)

정말 잘 들어두어라. 누구든지 새로

나지 아니하면 아무도 하느님 나라를 볼 수 없다 (322)

제 2부 우주 발생적 순환

1 유출 Emanations

1. 심리학에서 형이상학으로

신화 체계란, 전기나 역사, 그리고 우주론으로 오독되어온 심리학이다. 현대의 심리학자들은 이를

적절한 의미로 재해석하여 오늘날의 세계에 인간의 특징적 심층에 관한 풍부하고 웅변적인 자료를 장만해 주고 있다.

(326)

신화가 꿈과 정확하게 대응하지 않는다는 사실을 알아야 한다. 신화와 꿈은 같은 근원(즉 환상이라는 무의식의 샘)에서 유래하고 그 문법도 동일하다. 그러나 이 신화가 수면의 산물이

아니라는 의미에서 이 양자는 동일하지 않다. 오히려 신화의 패턴은 의식적으로 통제된다. (326)

그들은 인간 정신의 원천적 에너지와 접해 왔고 이 에너지를 기능하게 해온 것이다. 그들은 불합리하게 신경증적 투사라는 방법을 통해 무의식을 실제 행위에다 연관시키는 것이 아니라 세계에 대한

완숙하고 온당하고 실재적인 이해를 엄격한 통제 아래 유아기적 원망이나 공포로 되돌려 놓는 것일 뿐이다.

(327)

제의와 신화의 기능은 유추 작용을 통해 이를 볼 수 있게 하고 이를 촉진시키는

기능이다. 마음과 감각이 감지할 수 있는 형상과 관념은 초월적인 진리와 개방성을 암시하도록 제시되고

조정된다. 이어서 명상의 조건이 완비되면 개인은 홀로 남는다. 신화는

부수적인 것이다. 가장 중요한 것은 마음이 현상계 저쪽 세계(공)로 들어가 적멸에 드는 것이다. (330)

구원은 초의식으로의 귀환과, 이에

따른 세상의 소멸에 있다. (331)

2. 우주의 순환

우주 발생적 순환은 우주 자체의 반복, 즉

끝없는 세계로 표상된다. 각 순환의 주기 안에는 소멸의 과정도 포함되어 있다. 이것은 삶이 잠과 깨어 있음의 주기로 이루어져 있는 것이나 마찬가지다.

(333)

자이나교도들은 시간을 끝없는 순환으로 이해한다.

(335)

우주 발생적 순환에 의해 설명되는 철학적 공식이란, 존재의 세단계를 통한 의식의 순환을 말한다 (338)

첫 단계는 깨어나는 체험의 단계 즉 태양의 조명을 받고 만물에 공통된 외계 우주의

험난하고 총체적인 사실들을 인식하는 단계다 두번째 단계는 꿈 체험의 단계 즉 꿈을 꾸는 당사자와는 본질상 동일한 개인적 내부 세계의 유동적이고

모호한 형태를 인식하는 단계다. 세번째 단계는 깊은 잠에 빠지는 단계 꿈을 꾸지 않는 지복의 단계다. 첫번째 단계에서 우리는 삶에 관한 교훈적인 체험과 만나고 두번째 단계에서는 이러한 것들이 소화되어 꿈을 꾸는

당사자의 내적인 힘에 동화되며 세번째 단계에서는 내부적 통제자가 들어앉은 방 안, 모든 것의 근원이자

끝인 상태 즉 <마음속에 있는 공간> 안에서 모든

것을 즐기고 의식할 수 있게 된다. (338)

침묵은 순환의 개방 및 폐쇄와 아무 상관이 없는 영원한 신이다. (339)

à 깨달음의 끝은 어쩌면 침묵일지도 모르겠다

보이지 않고 말할 수도 없고 느낄 수도 없고 추정할 수도 없고 상상할 수도 없고

그릴 수도 없다. 의식 상태에 있는 만물이 공유하는 자기 인식의 본질 현상계는 이 안에서 소멸한다 이는

평화요 행복이요 <둘이 아닌 것>이다. (339)

마크로프로소포스는 <창조되지

않은 비실재>이며, 미크로프로소포스는 <창조되지 않은 실재>이며 그리고 이 양자는 각각 침묵과

거룩한 음절 <옴AUM>이며 우주 발생적 순환

속의 비현현과 내재적 실재다. (342)

명상에 몰입한 마음만이 아는 정신의 층을 보여준다 (346)

4. 공간의 내부에서-생명

각각의 하늘을 넓혀 마침내 모든 것을 제자리에 있게 했다. (351)

우주란 껍질은 공간에 떠 있는 세계의 뼈대요 그 안에 있는 풍요한 생식력은 식을

줄 모르는 자연계 생명력의 역동성을 나타낸다. (353)

공간은 넓게 펼쳐진 것이 아닌, 오목한

형상으로 끝이 없다. ‘존재하는 것’은 ‘존재하지 않는’ 무한 위로 떠 있는 껍질이다 (353)

한처음의 우주는 인간의 형상을 한 자아self였다. 그는 주위를 둘러보았지만 아무것도 눈에 띄지 않았다. 그래서 처음으로 <내가 바로 그다 (I am he)>하고 소리쳤다. 여기에서 <나>라는

이름이 생겼다. 오늘날에도 누가 말을 건네오면 <응,나>라는 말로 서두로 삼은 연후에야 자기가 만난 다른 사람의

이름을 거론하는 것은 이 때문이다. (355)

내가 대체 무엇을 두려워하는가 나 이외엔 아무것도 없는데 (355)

사물을 <영혼>으로 아는 자는 그뿐 다른말은 해서 무엇하랴 (356)

5. 하나에서 여럿으로

우주 발생 순화의 다음 단계는 하나가 여럿으로 분화하는 단계다. 이 단계와 더불어 창조된 세계에는 분명히 상호 모순적인 존재의 두 양상으로 갈라지는 위기가 온다. (357)

신화는 두 가지 양식으로 나뉜다. 하나의

양식에 따르면 조물주의 능력은 스스로 기능해 나간다. 다른 한 양식에 따르면 조물주는 주도권을 포기하고

우주 순환의 다음 단계에서 등을 돌려버린다. (358)

그대의 마음이 스스로 싸움의 화근을 불러일으켰다. (363)

우주 발생적 순환의 초기에 <신은

관여하지 않으나> <신은 창조자이자 수호자이며 파괴자인>라고

말할 수 있었던 것과 마찬가지로, 하나가 여럿으로 나뉘는 이 결정적인 위기의 순간에 운명은 <우연히> 그러나

<성취되었다>고 할 수 있는 것이다.

(365)

6. 창조의 민화

미래의 인류가 살 수 있게 하기 위해서 창조주에게는 할 일이 많았다 (367)

세계의 정돈, 인간의 창조, 운명의 결정은 모든 원시 창조자 이야기의 전형적인 주제들이다. 그러나

이런 이야기가 진지하게 받아들여졌는지의 여부는 지금 알기 어렵다. (368)

민간 신화들은 초자연적 발산물이 공간적 형식을 취해 돌입해 들어오는 순간에만

창조 설화를 흡수한다. 그럼에도 불구하고 민간 신화들은 인간의 상황을 평가한다는 본질적인 점에 있어서

위대한 신화들과 차이가 없다. (373)

이 등장인물이 넘나드는 불가상의한 세계는 위대한 계시의 세계 즉 깊은 잠과 깨어

있는 의식 사이에 놓인 세계와 시간, 하나가 여럿으로 갈라지고 여럿이 하나와 화해하는 지대와 그대로

일치하는 것이다. (373)

2 처녀 잉태 The virgin birth

1. 어머니 우주

세계를 생성시키는 아버지의 정기는 변용하는 매체(세계의 어머니)를 통해 다수의 지상적 체험으로 변한다. (374)

이 원초적 여성은 배우자가 눈에 보이지 않는 미지의 존재이기 때문에 처녀다 (375)

à 왜 처녀 잉태라고 했는지 궁금했는데 이런 이유가 있었군.

2. 운명적 모태

우주적 여신은 여러 가지 가면을 쓴 모습으로 인간에게 나타난다. 왜냐하면 창조의 결과란 다양하고 복잡한 데다 창조된 세계의 관점에서 경험할 때면 상호 모순적이기 때문이다. 생명의 어머니는 동시에 죽음의 어머니다.

창조 이후의 세 단계는 각각 세계의 발달 시기를 나타내고 있음에 분명하다. 이 발달 과정의 패턴은 이미 알려져 있었다. 즉 거의 예견된 것이었다. 이것은 최고 신의 경고로 알 수 있다. 그러나 살아 있는 전능자인

월인은 자기 운명의 자각까지 박탈당하려 하지는 않는다. 호수 바닥에서의 대화는, 영원과 찰나의 대화, <존재하느냐 마느냐>는 <결정적인 대화>다. 끌 수 없는 욕망은 마침내 오랏줄을 받는다. 즉 행동이 시작된다. (388)

3. 구세주를 낳는 자궁

이제 문제는 인간이 사는 세계다 (389)

인간 고뇌의 의미 심장한 형상은 이제 보이지도 않는다. 사회는 오류와 재난 속으로 빠져든다. <소자아>는 <대자아>의

재판석을 강탈했다. (389)

그분은 당신과 같은 인간의 마음 저쪽에 있습니다. 가난뱅이인지는 모르나 그분은 부의 원천입니다. 무서운 분인 동시에

자비의 근원이십니다. (392)

4. 미혼모의 민화

칼이 닿아서 미끄러지는데도

그냥 앉아서 구경만 하십니다.

우리가 자기를 닮았는지 안 닮았는지도 모르는채

(395)

3 영웅의 변모 Transformations of

the hero

1. 최초의 영웅과 인간

이제 우리는 두 단계를 거쳐왔다. 즉

첫째는, 비실재적 실재의 직접적인 유출에서 신화적 시대의 유동적이나 시간을 초월한 존재에 이르는 단계, 둘째는, 이 실재적 실재에서 인류 역사의 영역에 이르는 단계다. 유출은 이제 그 극점에 이르렀고 의식의 장은 이제 좁아질 대로 좁아졌다. 전에는

사상의 실체가 보였지만 이제는 그 부수 효과만 인류의 눈, 작고 현실적인 동공의 초점 앞에 모일 뿐이다. 따라서 이제 우주 발생적 순환은 보이지 않게 된 신들에 의해서가 아니라 인간의 모습을 갖춘 영웅에 의해 진행되어야

한다. 세계의 숙명은 바로 이 영웅들을 통해 실현된다. (396)

그는 몽중에 마음을 다스리는 법을 터득했다. 두번째의

긴 꿈에서 그는 백성을 가르치는 능력을 얻어 깨어났다. 그는 백성들에게 마음을 다스림으로써 자연의 힘을

통제하는 것을 가르쳤다. (399)

2. 인간적인 영웅의 어린 시절

인간적인 영웅은 후세 인간과의 관계를 재정립하기 위해 <하강>해야 한다.

(400)

-->마치 보살이 깨달음에 이르렀음에도 인간들에 대한 연민으로 열반이 이르지 않는

것과 같은가

영웅이란 성취되는 것이 아니고 운명지워진다는 관점과 일치한다. (400)

신적인 존재란, 우리 모두의 내부에

있는 전능한 자아의 계시다. 삶에 대한 묵상은, 따라서 정확한

모방에 이르는 전주곡으로서가 아니라 자기의 내재적인 신성에 대한 명상의 형태여야 한다. 말하자면 <이러저러하게 행동해서 선함을 얻는>것이 아니고 <이를 앎으로써 신이 되는 것>이다. (400)

후앙 티는 정신의 왕국을 다스렸으며, 마음의

조화를 가르쳤다. 부처는 창조신들의 영역을 넘어 공에서 돌아왔다. 그는

우주 순환에서의 구원을 외쳤다. (401)

문제의 숙명적인 아기는 기나긴 암흑의 기간을 견디어야 했다. 이 기간은 극히 위험하고, 장애물이 많은 상황이며, 치욕을 당하는 기간이다. 그는 자기 내부로 깊이 혹은 미지의 세계인

외부로 던져졌다. 어느 경우든 그를 당혹케 하는 것은 미지의 암흑이다.

(409)

--> 애초부터 정해진 것은 없었다는 듯이

재난이 지나가면 새로운 권능의 창조적 진가가 드러나고 세계는 다시 영광의 새

형상을 얻는다. 이러한 십자가 위에서의 고난과 부활의 주제는 영웅 자신의 몸, 혹은 그가 속한 세계가 맞는 효과로 나타날 수 있다. (413)

3. 전사로서의 영웅

영웅이 탄생하는 곳, 혹은 영웅이

도피 또는 추방당했다가 보통 인간들 사이에서 성인으로서의 임무를 수행하기 위해 떠나오는 머나먼 땅은 세계의 중심 혹은 세계의 배꼽이다. 물결이 물밑의 바닥에서 번져나오듯, 우주의 형상도 이 근원에서 둥글게

퍼져나간다. (419)

영웅은 자기 운명을 자각하러 떠난다. 그의

장년기 행적은 세계에다 창조적인 힘을 쏟아 붓는다. (421)

신화적인 영웅은 <이루어진 >사상의 옹호자가 아니라 <이루어지는 >사상의 옹호자다. (422)

4. 애인으로서의 영웅

적과 싸워서 장학하는 주도권, 괴물과

싸워서 획득하는 자유, 폭군의 족쇄에서 풀려난 에너지는 여성으로 상징된다. (428)

이 다채로운 쿠훌린의 모험에서, 가장

웅변적이고 가장 극적인 것은 바튀와 사과가 구르면서 영웅에게 내어주는 보이지 않는 특이한 길이다. 이것은

운명적인 기적의 상징이며 교훈으로 해독되어야 한다. 눈에 보이는 표면적인 것에 대한 감상에 현혹되지

않고 과감하게 자기 본성의 부름에 응답할 수 있는 자 (니체의 말을 빌리면 <스스로 구르는 바퀴>인 사람)앞으로는 어려움이 비켜나고 뜻밖의 탄탄대로가 나타나는 법이다. (431)

5. 황제로서, 폭군으로서의 영웅

행동하는 영웅은 우주 순화의 주체이며 처음으로 이 세계를 움직였던 추진력을 생생한

사건을 우리에게 들려준다. 우리의 눈은 이중 초점의 역설에 어둡기 때문에 우리는 그저 영웅이 위험과

고통을 감수하며서 그 튼튼한 팔로 그럼 업적을 이루었다고 생각한다. 그러나 다른 시각에서 보면 마르둑이

티아마트를 퇴치한 것과 같은 원형적인 괴수 퇴치가 그렇듯이 영웅은 마땅히 지나야 할 관문을 지난 데 불과하다

(432)

영웅 모험의 목표가 미지의 아버지를 찾는 것일 때 여기에 등장하는 기본적인 상징

체계는 시험 및 정체 고백의 상징 체계다 (434)

인간의 시각이 평형 상태의 인간적 측면으로 기울어질 때, 천상적 능력의 체험은 그것으로 끝난다. 한 사회를 관류하던 사상도

사라지고 오직 힘만이 그 사회를 동일 수 있게 되는 것이다. (437)

6. 구세주로서의 영웅

모두들 슬퍼하지 말아요 죽지 않고 영생하는 인간은 있을 수가 없어요. 자기가 무엇을 소유하고 있다는 생각부터가 틀린 것입니다. 아버지, 어머니, 아들은 존재하지 않아요.

존재하는 것은 오직 생과 사의 끝없는 순환일 뿐입니다. (440)

그가 거기에 있는 한 그는 하나지만, 여기

자식들 안에 있을 때는 여럿이다 (441)

어제의 영웅은, 오늘<스스로>를 십자가에 달지 않으면 내일의 폭군이 된다. (442)

--> 사랑과 증오가 함께하고 행복과 불행이 늘 함께하듯이

7. 성자로서의 영웅

성자, 고행자, 출가자로서의 영웅이다. (443)

순수하게 있는 그대로를 보고 엄격하게 자아를 통제하고 소리와 빛과 맛 같은 색에

집착하지 않고 애증을 버리고 고독안에서 살고 소식하고 말과 몸과 마음을 삼가고 명상과 정신 집중에 전심하고 욕망으로부터 자유로워지는 데 힘쓰고

이기심과 권세 자만심과 색욕 분노와 편견을 떨치고, 마음 안에서 정일을 얻고 '자아'로부터 자유로워지는 사람 이런 사람은 능히 불멸의 존재에 값하는

사람이라 일러 무방하다 (443)

8. 영웅의 죽음

영웅의 전기 마지막 장은 영웅의 죽음, 혹은 (저승을 향한)떠남의 장이다. 여기에서는

그의 전생애가 요약된다. 말할 필요도 없이 죽음에 겁을 먹는다면 그 영웅은 영웅이 아니다. 영웅은 마땅히 무덤과 화해할 수 있어야 한다. (445)

이 아름다움이 내 것이라고 생각하지 말라. 또

내가 모든 사람에게 이런 모습으로 나타난다고도 생각지 말라. (445)

제행이 무상하구나, 태어난 것 모습을

나타낸 것 죽기로 마련된 것들이 어찌 이를 피할 수 있겠는가? 어쩔 수가 없구나 (456)

무한 의식에서 일어난 그는 무한 의식의 영역으로 들어간다. 무한 의식에서 일어난 그는 무한 공간의 영역으로 들어간다. 무의

영역에서 일어난 그는 지각이 있는 것도, 없는 것도 아닌 영역으로 들어간다. 지각이 있는 것도 없는 것도 아닌 영역에서 일어난 그는 지각과 감각의 휴식 상태에 이른다. (457)

4 소멸 Dissolutions

1. 소우주의 끝

놀랄 만한 권능을 가진 막강한 영웅은 바로 우리들 개개인이다. (458)

나는 모든 피조물의 가슴 안에 있는 실재다. 나는

모든 존재의 시작이며 중간이며 끝이다 (458)

개인은 생전에 자기 가슴에 반영되어 있던 세계를 창조하는 신에 대한 근원적인

깨달음으로 되돌아가야 하는 것이다. (459)

불멸의 존재가 온다. 불멸의 존재가

이리로 온다 (459)

혼령은 들으세요 그대는 이승의 삶이라는 수고로운 시련을 다치러내고 승리했던 분입니다. 이제 우리 주님이 그대를 데려갔으니 이 아니 기쁜 일입니까? 우리

역시 영원히 이승에 있는 것은 아니에요 잠시 다녀가는 것뿐입니다.

--> 천상병 시인의 소풍이라는 시가 생각난다..

영혼과 우주는 결국 하나임이 드러난다. 나는

어제이며 오늘이며 또 내일이다. 나에게는 다시 태어나는 능력이 있다.

나는 신들을 창조했고 아멘테트의 명제 및 천상의 피조물들에게 제사밥을 먹여 주는 비밀의 장막에 가려진 신적인 영혼이다. (466)

2. 대우주의 끝

개인이라는 창조된 형상이 결국은 소멸되고 말듯이 우주 역시 소멸된다.(468)

이것이 바로 우주가 부서지는 시점인 회겁이다.

(468)

인간으로서는 상상도 할 수 없는 이 기간동안 보다 작은 단위의 주기들은 결국에

가서 종말에 이르는 것을 보인다.하지만 영원이라고 보아도 무방할 이 오랜 세월에서 몇 년 정도의 차이가

난들 어떠랴? (469)

아무에게도 속지 않도록 조심하여라. 장차

많은 사람이 내 이름을 내세우며 사람들을 속일 것이다. 또 여러 번 난리가 일어나고 전쟁 소문도 듣게

될 것이다. 그러나 정신을 차리고 당황하지 말아라 그런 일이 꼭 일어나고 말 터이지만 그것으로 그치는

것은 아니다. 한 민족이 일어나 딴 민족을 치고, 한 나라가

일어나 딴 나라를 칠 것이며 또 곳곳에서 기근과 지진이 일어날 터인데 이런 일들은 다만 고통의 시작일 뿐이다.

(471)

-->지금의 세상을 보고 있는 듯 하다.

그러나 그 날과 시간은 아무도 모른다. 하늘의

천사들도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만이 아신다. (473)

에필로그

신화와 사회 Myth and society

1. 변신 자재자

신화는 삶 자체가 개인 종족 시대의 강박 관념과 요구에 대해 부응하듯이 신화

자체도 그에 부응할 것으로 비친다. (478)

2. 신화 제의 명상의 기능

삶의 양태에서 개인은 인간의 전체 이미지의 단편이며 일그러진 형상일 수밖에 없다. (479)

영웅이 어디를 떠돌든, 그가 무슨

짓을 하건 그는 자기의 본질적 실재에 머문다. 그에겐 세상을 보는 완전성에 이른 눈이 있기 때문이다. 여기엔 분리 및 은둔이 있을 수 없다. 사회적 참여가 결국에는 개인의

내부에 있는 전체를 깨닫게 하듯이 추방으로 인한 유랑이 영웅을 전체에 내재하는 자아에 이르게 한 것이다. 이

표적의 중심에 이르면 이기주의나 이타주의의 문제는 사라진다. 개인은 율법 안에서 자기를 잃고, 우주의 전적인 의미와 동일하게 재생한 것이다. 세계는 그를 위해

그에 의해 만들어진 것이다. (483)

3. 오늘날의 영웅

자기 운명을 스스로 결정하는 개인의 민주적 이상, 동력으로 움직이는 기계의 발명, 과학적인 연구 방법의 발달이 인간의

삶으 변형시킨 나머지 저 유서 깊은 시간을 초월해서 존재하는 상징의 우주는 무너져버리고 말았다. (483)

현대인은 나비가 고치에서 나오듯, 새벽의

태양이 어머니 밤의 자궁을 빠져나오듯이, 현대인은 고대의 무지로부터 빠져나왔다. (484)

오늘날에 이루어져야 하는 영웅의 업적은 갈릴레오의 세기에 이루어졌던 업적이 아니다. (484)

--> 신의 저자 김용규 선생님의 말씀이 떠오르는 구절이다. 이 시대에 갈릴레오가 태어났으면 무엇을 이루었을까

그걸 생각해 보게 된다.

이제는 오직 인간만이 결정적인 수수께끼다. 인간은

아득한 존재와 더불어 끝나야 하고, 이 아득한 존재를 통해 자아는 십자가에 못박히고 부활해야 하며 이

사회의 이미지 전체가 개선되어야 한다. 인간은 그러나 <내>가 아닌 <너>로

이해되어야 한다. 왜냐하면 어떤 종족, 민족, 대륙, 사회적인 지위 혹은 세기의 이상과 세속적 관습도 우리 모두의

내부에 살아 있는 불멸의 놀라운ㅇ 신적인 존재의 척도가 될 수 없기 때문이다. (488)

니체는 그날이 도래한 듯이 살라고 하고 있다.

창조적인 영웅을 이끌고 구워하여야 하는 것은 사회가 아니다. 아니 사회를 지키고 구원하여야

할 사람이 바로 창조적 영우이다. 그리하여 우리 각자는 그 영웅의 족속이 대승을 거두는 그 빛나는 순간이

아니라 그가 개인적으로 절망을 느끼고 침묵을 지킬 때 그가 겪는 모진 시련을 나누어 부담하는 것이다. (488)

[내가 저자라면]

일단 신화의 힘에서는 대담 형식의 글이라서 실제 캠벨의 글이 아닌 말로서 그를

만났다면 이번 책은 말 그대로 저자의 필체를 고스란히 느낄 수 있는 특히나 이윤기 선생님을 역자로 만나서 더욱 가치 있는 작품이 탄생한 것 같다. 대담때의 조금 산만한 느낌은 전체적인 구성에는 많이 사라진 것 같다. 다만, 제1부 영웅의 모험과 제2부

영웅의 모험 1부 2부 모두 영웅의 모험이라는 타이틀이 조금

의아했다.

왜 사부님께서 이 책을 2번 읽는

책으로 정하셨는지 알것 같았다. 이렇게 한 번 독파한다고 해서 전부를 안 것 같지도 않고 수 많은 신화

이야기들이 머리 속에서 뒤죽박죽 엉켜 있기도 하다. 그래도 큰 맥락을 기준으로 본다면

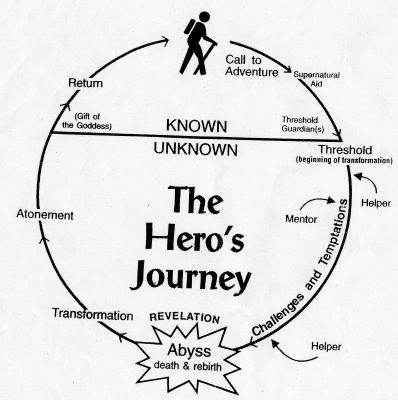

프롤로그

1. 영웅의 소명

2. 영웅의 모험

3. 영웅의 귀환

4. 영웅의 변모

5. 소멸

에필로그

이렇게 좀 더 간략화 한 후에 나머지 주제들에 대해서는 그 사이에 더 추가를

해보면 어떨까 싶은데

워낙에 방대한 양이다 보니 제1부의

영웅의 모험 부분은 다 아우르지 못할 것 같기도 하다.

하지만 지금처럼 둘 다 똑같은 타이틀 말고 다른 제목을 붙여주고 싶기는 하다.

첫부분과는 달리 뒷부분은 이해하기에 많은 어려움이 있었다. 여전히 좀 난해하게 느껴지는 구문들이 있었다.

전반적으로 너무 다양하고 전 세계를 넘나드는 신화들이 조금은 독해하는데 난해함을

준 것 같기도 하다.

어쩌면 나라별 분류라던가 시대별 분류등 위의 카테고리에 따라서 조금 정리를 해주었다면

더 좋지 않았을까 하는

생각도 든다. 전반적으로 중간에 나오는

영웅의 여정의 지도를 따라서 다시 한 번 책을 정돈한다면

더욱 이해하기 쉽고 멋진 책이 되지 않을까 생각해 본다.