- 양경수

- 조회 수 4067

- 댓글 수 10

- 추천 수 0

부제 : 어정쩡한 세대를 위한 질문 하나

나는 남의 행복을 위해 자기를 희생하는 것을 바라지 않는다...

이성은 자연에 반대되는 그 무엇도 요구하지 않고, 자기 자신을 사랑하고, 참된 자기의 이익을 구하고, 자기를 보다 큰 완전으로 이끄는 모든 것을 얻으려고 한다. -스피노자-

<철학이야기, 윌듀랜트, 동서문화사> 181p

난 어정쩡한 90년대 학번이다. 왜 어정쩡하냐 하면, 그때 우리는 80년대 운동권 선배들과 X세대 후배들에 낀 세대였기 때문이다. 후배들은 운동권을 낡은 정신으로 생각하던 시대였다. 하지만 학회나 인문 동아리엔 아직 80년대 커리큘럼이란 것이 존재해서, 철학을 공부해도 꼭 사회과학이나, 유물론, 맑스주의가 껴있었다. 역사는 학교에서 배운 것은 싹 다 잊고 새롭게 배워야 하는 것으로 생각했다. 그럼에도 불구하고 이미 운동권은 비주류가 되었고, 학회와 인문 동아리들은 소수만이 남아 명맥을 유지하게 된다. 80년대 주류 운동권은 386세대로 명명되어 정치판으로 뛰어 들었다. 하지만 90년대 운동권은 어설프게 학생운동 흉내 내는 것으로 평가 절하 되었고, 수배당하거나 사회에서도 계속 비주류로 살아가고 있다.

난 운동권은 아니었다. 대학 선배들로부터 새롭게 배우게 된 철학이나 역사에 큰 영향을 받기는 했으나, 그것은 하나의 가치관으로서였지, 투쟁을 위한 의식화 도구가 아니었다. '투쟁'이 나에게 전부가 될 수는 없었다. 하지만 소수이지만 진정함이 있었던 그들에게 인간적 친밀감과 연민을 느꼈다. 자신보다는 큰 것을 중요시하는 그들이 멋있어 보였다. 하지만 난 그럴만한 기질이 아니었다. 나 하나 잘 살지 못하는데 누구를 잘 살게 한단 말인가? 내 애인하나 제대로 사랑 못하는데 민중을 사랑한다는 것에 모순을 느꼈다. 시대는 문민정부를 지나고 있었고, 군대를 다녀오니 IMF의 거대한 물결이 휩쓸고 지나가며 참여정부가 출범하고 있었다. 취업도 생각해야 했고, 연애도 해야 했다. 참 어정쩡했다.

군대 제대 후에 '민중교회'란 곳을 다녔다. 진보적(비주류!) 기독 동아리 활동을 하던 때라 다닐만한 교회를 찾고 있었고, 때마침 선배 한 명이 그 교회를 추천해주었다. 그곳은 미아리 텍사스 주변 월곡동에 있었다. 목사님은 교인들의 진보적 정치세력화를 지향한다고 대놓고 말씀하셨다. 동네 대형교회의 답답한 설교 보다는 훨씬 편했고, 지역 아동들을 위한 공부방도 운영했다. 게다가 참여가 보장되고 민주적으로 운영되는 교회의 모습을 보게 되어 다른 선후배들을 꼬득여 같이 다니게 되었다. 그곳은 청년들이 중심이 된 젊은 교회였다. 공부방 아이들과 임진각까지 도보행진도 했고, 때마다 이슈가 되는 강의도 열었으며, 어느 여름엔 일본 오끼나와의 평화운동 단체와 연계해서 청년들이 단체로 비행기도 탔다. 그렇게 5년을 다녔다. 그 기간 동안 좋기만 했던 것은 아니었다. 뭔가 '해야 한다'는 교회 분위기는 심신이 지친 청년들에게 휴식이 공간이 되지 못했고, 청년들은 알 수 없는 무기력에 빠지기도 했다. 그리고 아무리 진보적 교회였지만, 설교는 '우리 모두는 죄인이니 깨어나서 예수처럼 이웃을 위해 살아야한다'는 내용이었고, 그 파장 속에서는 죄의식을 떨칠 수 가 없었다.

2002년 학교를 졸업하고 사회생활을 시작하면서 그때서야 난 내가 진짜로 원하는게 뭔지 묻기 시작했다. 그전까지는 다른 사람들이 외치는 것에만 귀를 기울였다면, 그제서야 내면의 소리에 귀 기울이기 시작한 것이다. 더 이상 '내가 사는 게 아닌 삶'을 견딜 수 없었던 것 같다. '해야 한다'는 의무에서 벗어나고 싶었다. 사회생활을 시작하며 하고 싶었던 일들을 시작했다. 한겨례문화센터에서 '나무'에 대한 공부를 시작했고, 수강생들과 풀과 나무를 보러 다녔다. 이름 붙여지기 전엔 다 똑같은 풀, 나무였을 뿐이었는데 하나하나 구별이 되면서 '그것을 그것으로' 보게 되었다. 몸을 위해 요가도 시작했다. 첫 요가 수업시간, 그간의 대학원 생활로 망쳐버린 내 굳은 몸을 느끼는 순간에 눈물이 흘렀다. '왜 나를 못 알아주고 살았지'하는 후회와 이제라도 만나게 된 몸에 대한 감사의 눈물이었다. 결혼도 결심하게 되었다. 연애만 9년째 였다. 벌써 해도 괜찮을 긴 기간이었건만, 그제서야 내 인생을 살아야겠다는 생각을 하게 된 것이다. 구질구질한 연애 시절이여 안녕!

대학 시절 동안 어정쩡한 90년대의 마법에 걸려 시대의 끝자락을 붙들고 있었다. 그러느라고 정작 나에게 '뭐하고 싶냐'는 질문 한번 던져보지 못한 시간이었다. 남의 행복을 위해 내가 희생해야 한다고 생각했다. 나 보다는 사회와 타인을 위해 살아야 한다는 책임감에 쌓여 있었다. 신념을 가지고 앞장서서 나서지도 않으면서 그 주변에서 서성였다. 2003년 1월, 난 5년간 다녔던 '민중교회'를 떠났다. 그때 사람들에게 쓴 편지에 이렇게 써 있다.

"...보다 나은 발전은 부정적인 것을 정복하는 것이 아닌 긍정적인 것을 선택하는 것으로 이루어진다 하더군요. 저 역시 이제 보다 나은 선택을 하려고 합니다. 그동안 사회에 대한 책임감이 알 수 없는 죄책감으로 다가오기도 했고, 항상 죄의식을 느껴야하는 상황들은 제 자신을 위축시켰습니다. 그것들은 내게는 잘 맞지 않는 옷과 같다는 것을 알게 되었습니다. 차라리 저는 내가 얼마나 소중한 존재인지, 당신이 얼마나 소중한 존재인지 알아가며 살고 싶습니다..."

그렇게 난 죄의식을 벗고 보다 자유롭고, 나다운 세상에 한 걸음 내 딪었다. 타인의 철학이 아닌 나를 위한 철학의 시작이었다. 스피노자가 말했듯이, 자기 자신을 사랑하고, 참된 자기의 이익을 구하고, 자기에서 시작해서 큰 완전으로 향하는 것은 우리의 본성인가 보다. 물음을 가지고 피하지 않았더니 스스로가 드러났으니 말이다. 삶의 덫에 걸렸다는 생각이 들 때면, '그래서 니가 진짜로 원하는 게 뭐야?' 라고 물어야겠다. 어쩌면 다시 정체된 듯 한 지금이 다시 이 질문을 꺼내 들어야 할 시간일지 모르겠다.

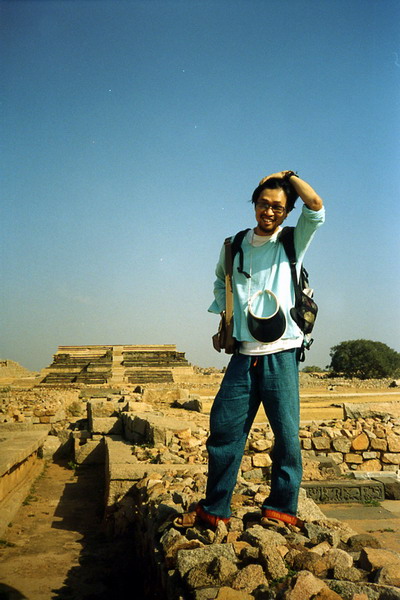

<2004, 인도 함피>

[끝]

완전 맘에 듭니다요.ㅎㅎㅎ.

교회에서 느꼈던 죄의식, 무기력감, 휴식 공간이 전혀 될 수 없는 그런 느낌들.

어떤 것인지 너무 잘 알 것 같음. 나도 한 때 총여할 때 그런 느낌이 많이 들었었는데. 그래서 그공간에서 쓸 에너지를 다른 공간에서 채우고, 소진하고, 채우고 소진하기를 반복했던 기억이.. 그래서 한편으론 에너지를 다른 어떤 곳에서도 받지 못하고 있는 친구들을 보며 또 다른 죄책감을 느꼈던. 하지만, 일단 내가 살고 봐야지라느 이기적인 생각도 한족에 자리하고 있고.

나도 지금 내게 질문할 시점인듯, "니가 진짜로 원하는 게뭐야??" 후움...^^